法律传播中编码的多程性及其编码策略

2018-08-16刘学民

刘学民

(河北医科大学 法制工作办公室,河北 石家庄050017)

对于法律传播或者任何一种传播形态来说,增强传播效果都是一个至关重要的问题,也是一个永恒的问题。虽然我国开展的有组织、大规模的全民普法活动已经进入“第七个五年规划”时期,但是如何更好地提高法律传播效果,仍然是一个值得深入研究的问题。究其原因,在于法律传播是一种具有自身特殊性的传播形态,在法律传播过程中,法律信息的编码并不是一次完成的,而是呈现出多程性的特点,这种多程性植根于法的运行过程和法律信息的存在方式之中,同时,编码的多程性也决定了其特殊的编码策略。

一、法律传播编码多程性的表现

在信息的传播过程中,一般认为要经过编码与译码两个环节(当然,完整的传播过程还包括反馈环节等)。编码,指的是传播者将信息转化成便于媒介载送、便于受传者接受的符号的过程。译码,指的是受传者将接收到的符号还原为传播者所要传达的信息的过程。

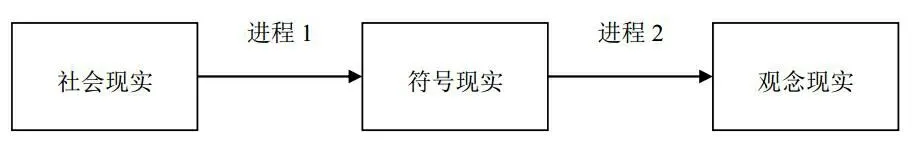

在一般的传播形态中,编码往往是一次完成的。例如,在十分常见的传播形态“新闻传播”中,信息的传播过程是:传播者把真实发生的新闻事件转化为文字、图片、声音、影像等符号(即“编码”),通过一定媒介传递给受传者,受传者对获得的符号进行解读(即“译码”),进而了解到该新闻事件。相应地,在这个传播过程中涉及三个“现实”,即客观存在的“社会现实”(Social Reality)、媒介所反映的“符号现实”(Symbolic Reality)、受传者主观理解和阐释的“观念现实”(Perceived Reality)[1]。一般传播形态的传播进程见图1。

图1 一般传播形态的传播进程

但是,“法律传播”*需要说明的是,在广义上,“法律传播”指的是法律信息的传递过程或曰法律信息的流动过程,其外延十分宽泛,既包括面向公众开展的法律知识普及活动,也包括面向法学专业学生开展的法学教育、法律共同体之间的法学学术研究与交流、法律的跨文化传播,等等。本文所讨论的是狭义上的“法律传播”,即面向公众开展的法律知识普及活动。不同于“新闻传播”等一般传播形态。在法律传播中,传播者编码时所处理的信息(法律信息)往往不是社会生活事件,而是“法律知识”。传播者的目的是把法律知识以通俗易懂的方式传递给受传者,这些法律知识主要有两种,一是法律规范(法律条文),二是法治理念(例如公平观念、程序正义观念等)。“法律知识”具有很强的专业性,是对社会现实中丰富多彩的“法律现象”的高度总结和理论抽象。

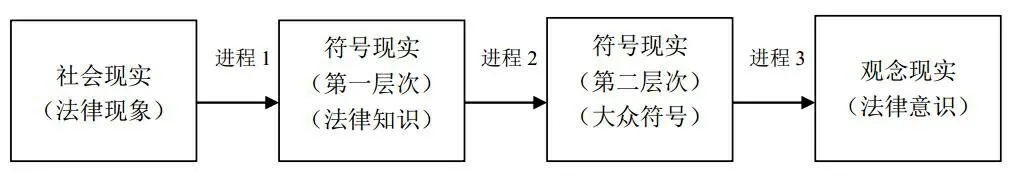

可见,在法律传播中,传播者要处理的“法律知识”并不是通常意义上的“社会现实”,而是对“社会现实”进行编码的结果,是一种符号体系,是“符号现实”。在普法时,传播者对“法律知识”进行二次编码,形成便于受传者理解的大众符号,即第二层次的“符号现实”。因此,法律传播的编码过程比一般传播形态更为复杂,在通常情况下会呈现出两次编码、三个进程,具有多程性。法律传播的传播进程见图2。

图2 法律传播的传播进程

二、法律传播编码多程性的原因

法律传播中的编码呈现出多程性的特点,其原因与法的运行过程和法律信息的存在方式有关。

从法学角度看,法的运行是一个从法的制定到实施的过程,包括法的制定(立法)、法的遵守(守法)、法的执行(执法)、法的适用(司法)等主要环节。立法是法的运行的起点[2],立法时要总结立法经验,充分考虑国情,同时要借鉴吸收外国经验,并科学预判法律施行后可能出现的社会情况[3]。可见,立法是对本国及其他国家已有的立法例、大量的案例、民族特色和文化传统、社会生活和法治环境等大量法律信息进行清理、汇总、取舍、整合的过程。立法过程实际上也是一个法律传播过程。在法颁布前,法律信息在立法者之间传递,经历了多次反复编码(法律草案的反复讨论和修改)。在法颁布后,法律信息正式进入大众传播领域,新法的各种权威解读通过大众传播媒介以文字、图表、漫画、声音、影像等各种形式进行传播。从法的运行角度来看,法律信息无疑会经过多次编码。

从传播学角度看,法律信息的存在方式是多样化的,存在领域是广泛的,具有多态性、多域性。法律信息的外延应当是社会中广泛存在的与法律有关的社会现象,即“法律现象”。从这个意义上看,法律传播学中的“法律信息”与法学的研究对象“法律现象”这两个概念的外延基本相同。具体来说,社会生活中不断发生的法律事件、法律行为,制定的各种法律规范及其制定过程、制定行为,社会的立法状态、司法状态、执法状态、守法状态,人们对法律的认知、理解、法治观念等,都属于法律信息。因此,有学者认为,法律信息按照传播者的不同,可以分为法定信息、学理信息、媒介信息、反馈性信息;按照在传播中被利用、使用方式的不同,可以分为原始信息、加工信息[4]。还有学者认为,从宏观视角,法律信息可以分为作为法理形态的法律信息和作为法律文化的法律信息;从微观角度,法律信息可以分为作为法律事实的法律信息和作为法律语言的法律信息[5]。可见,法律信息以多种形态存在于法律生活、法律条文、法律理论、法律观念、法律文化、法律媒介等多个场域之中。这样看来,法律传播其实是法律信息在多种形态之间频繁转化(如从学术文化形态转化为大众文化形态)、在多个场域之间频繁移动(如从专业知识领域移动到公共知识领域)的过程。其间,法律信息自然要经过多次变化,即多次符号化。

由上可知,法的运行过程、法律信息的存在方式,都决定了法律信息的编码不是一次完成的,而是多次进行的,是多程性编码。出于论述和分析问题的方便,可以把法律颁布前的数次编码,即进入大众传播阶段之前的数次编码,视为一次编码,即法律信息的第一次编码;大众传播媒介面向大众进行传播的过程,是法律信息的第二次编码。大众传播媒介是两次编码的联结者,是两个层次的“符号现实”的转换者。

三、法律传播中的编码策略

法律信息经过第一次编码,形成的是高度抽象性、高度专业化的法律知识,尤其是其中的法律规范,对社会现实具有高度统摄性和相对稳定性,便于调整各种社会关系和在法律施行过程中随着社会急遽变化可能会出现的新的法律关系。不过,由于法律语言中的概念的内涵往往不同于人们的日常语言,这也给法律传播造成了一定的困境。在第二次编码中,传播者需要采取适当的策略,提高法律信息的易读性(Readability)。

(一)简化受传者认知结构:法律专业术语的类型化处理

易读性传播的一个基本要求是尽量使用普通词汇,避免使用行话或专业词汇,以减轻受传者的“词汇负担”[6]。但是,法律信息的特点之一就是专业化,含有大量专业术语。其实,含有大量专业术语是任何一个专业领域、任何一个学科都具有的特征,对于法学来说,专业术语尤其重要,建立起完备、规范、统一的概念体系甚至是法治建设的基本要求。如何处理法律专业术语,是易读性传播需要处理的首要问题之一。

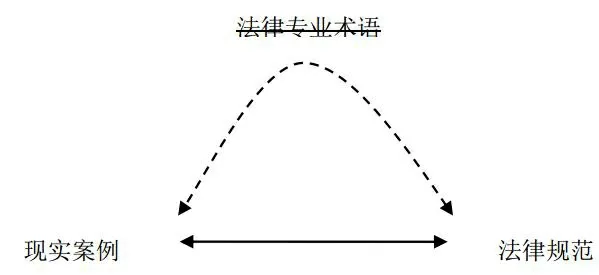

在进行法律传播时,如果传播者使用的“法律专业术语”太多,会使受传者的认知结构更加复杂化。对于受传者来说,如果在法律传播中接受了太多专业术语,那么在理解并应用法律知识来分析现实问题时,受传者就会不得不尝试在法律专业术语、现实案例、法律规范三者之间建立意义联系。这样,在现实案例与法律规范之间,就增加了法律专业术语这样一个中介(如图3所示),使受传者对法律信息的认知过程变得更为复杂。

图3 传统认知结构

以合同法相关知识为例,如果受传者接受了传播者传递的“缔约过失责任”这一概念,并做了很多努力来理解和记忆这一概念,那么,受传者在订立合同时遇到相应问题,就会努力回忆并辨别这个概念的内涵,并判断自己遇到的情况(现实案例)是否属于“缔约过失责任”(法律专业术语),这种情况按照《合同法》的条款(法律规范)该如何处理。尝试建立这种意义联系对受传者来说是比较困难的,这种复杂的记忆结构不利于受传者对法律知识的理解和记忆。再举一例,如果受传者接受了“同时履行抗辩权”“先履行抗辩权”“不安抗辩权”等三个概念,又会怎样呢?受传者只会产生更多困扰,用很多精力来辨别自己遇到的情况属于哪一种抗辩权的适用情形。

实际上,“缔约过失责任”“同时履行抗辩权”“先履行抗辩权”“不安抗辩权”等概念并没有出现在《合同法》的条文之中,它们是法律共同体对《合同法》相关条文的内容和主旨作的概括,这些概念是为了便于研究、讨论而多年沿袭使用的“法学术语”,而不是法律条文中直接使用的“法律术语”。

可见,对“法律专业术语”需要进行类型化处理,把它分为两类,即“法学术语”和“法律术语”。前者属于学理概念、学术概念,普通公众在大多数情况下无须掌握。但“法律术语”不宜省略,需要在开展法律传播时向受传者进行详细解释,尤其是一些关键的法律术语,他们直接出现在法律条文之中,是法律规范的基本构成要素,其内涵和外延与公众的日常用语经常存在很大区别,如果传播者不对它们进行解释,受传者可能无法理解法律规范。例如《合同法》中经常出现的“债”“债务”等概念。因此,为了简化受传者的认知结构,在法律传播中,编码时要尽量省略不必要的“法学术语”,适当使用“法律术语”。

采用这种编码策略,可以大大简化受传者的认知结构(如图4所示)。受传者可以尽可能地直接在法律规范和现实案例中建立联系,无须记忆不必要的法学术语,可以更好地实现法律传播的预期效果。

图4 简化认知结构

(二)传播完整法律规范(体系):法美学基础上的信息真实

在法律传播中,由于法律条文过于专业化,传播者在编码时经常有意识地增加法律知识的情境性、故事性、趣味性。这是一种十分有效的编码策略,但有时过犹不及,因为有时传播者过于注重法律知识的娱乐性,却忽视了其严谨性。有的人甚至认为法律条文是“教条式的、古板的”,“对法律条文的宣传,可以适度模糊化和通俗化,公众掌握基本精神即可”。殊不知,这种编码方式稍不注意就会导致“碎片化传播”,割裂了法律知识的系统性,使得法律信息出现失真现象。

其实,法律是一门精致的学科,逻辑严密,思维缜密,立法者建立的法律制度,总是尽可能涵盖、应对某类法律问题的各种可能性。从法美学的角度来说,法律规范及其逻辑性中所包含的逻辑结构和形式理性,是法律之美的重要内容[7],法律的严格的逻辑性、确定性、普遍性、稳定性和公开性,都属于法律的形式美的范畴[8],而不是所谓的教条、古板。

为避免信息失真,传播者需要传播完整的法律规范。通常认为,一个完整的法律规范在逻辑结构上包括三个要素,即假定条件、行为模式和法律后果[9]。例如,《民法总则》第121条规定:“没有法定的或者约定的义务,为避免他人利益受损失而进行管理的人,有权请求受益人偿还由此支出的必要费用。”在传播这一条法律规范时必须明确三个要素,如果只讲解“为避免他人利益受损失而进行管理,有权要求受益人支付必要费用”,就忽略了前面的假定条件“没有法定的或约定的义务”,造成法律信息的失真。此外,法律规范之间常常是一个完整的体系,很多时候不能割裂地看待某一条特定的法律规范,而应当将其放到法律全文中进行考量,全面系统地理解,即对法律规范进行“系统解释”[2]。

因此,在法律传播中,要做到“举案”与“说法”相结合,“故事性”与“法理性”相结合,“生动性”与“严谨性”相结合,不能有所偏颇。传播者在讲好法律故事、举好法律案例的同时,要为受传者呈现完整的法律规范(体系),传播完整、周密、严谨、清晰的法律知识,切不可只求“大致符合”,导致受传者对法律知识产生“误读”。