国内心理幸福感研究综述

——基于CNKI数据库的文献计量分析

2018-08-16,

,

(浙江理工大学经济管理学院,杭州 310018)

早期的传统心理学主要研究人们的消极心理,比如抑郁、焦虑、自卑和嫉妒等。直到20世纪末,美国著名的心理学家塞里格曼发起积极心理学研究的号召,学术界才开始探索人类的积极品质,从心理学方面关注人类的健康幸福与和谐发展[1]。此后,幸福感成为积极心理学研究的热点之一,并逐渐形成两个主要学派[2]:基于享乐论的主观幸福感(Subjective well-being,SWB)和基于实现论的心理幸福感(Psychological well-being,PWB)。亚里斯提卜提出的享乐论认为,幸福是一种快乐体验。主观幸福感的代表学者Diener[3-4]提出主观幸福感由情感维度和认知维度组成,也即拥有较多的积极情感和较少的消极情感,以及对生活的满意感。国内外对主观幸福感的研究已经较为成熟,以Diener为代表的学者对主观幸福感的内涵、维度和测量方法基本达成共识。

随着研究的深入,学者们认识到短暂的愉悦情绪体验和生活满意度并不能完全反映出幸福感的全部方面,认为幸福不仅仅是一种快乐体验,更是人的潜能的实现,并根据亚里士多德学派的实现论提出了心理幸福感[5]。目前,心理幸福感的研究尚处于发展阶段,国内外还未形成统一的定义、维度和测量方法,但国外已经形成了三个具有影响力的观点,并且学者们基于自己的观点,开发了相应的测量量表。首先,Waterman[6]认为心理幸福感是人们从事与自己深层价值观匹配的活动并全身心投入其中,所产生的一种自我潜能实现状态。其次,Ryff等[7]认为心理幸福感应该是“努力表现完美的真实的潜力”,并提炼了心理幸福感的六个维度,分别是自我接受、个人成长、生活目标、良好关系、环境控制和独立自主;并且该模型得到了广泛认可,Ryff[8]发现有超过25种刊物和一些跨文化研究支持了心理幸福感六维度模型的信度和效度。最后,Ryan等[9]和Deci[10]提出的自我决定理论认为人的内部资源对于获得持久的幸福感具有重要意义,据此归纳出获得心理幸福感的三种基本需要,即能力需要、关系需要和自主需要。虽然三个观点有差异,但是都从自我实现的新视角阐述了幸福感的内涵,相较于只关注短暂愉悦情绪和生活满意度的主观幸福感来说,心理幸福感将幸福感往更高层次拓展。近年来,对两种幸福感内涵的研究也呈现整合趋势。比如,Ryff等[7]探讨了PWB与SWB的关系,研究结果表明心理幸福感的自我接受和环境控制维度与主观幸福感的积极情绪、消极情绪和生活满意度呈中等程度相关关系。Keyes等[11]运用实证研究分析得出SWB和PWB是相关但不同的两种幸福感,整合两种幸福感可以全面、准确地诠释幸福的含义,因此提出最佳的潜在幸福感模型是两者的组合。而积极心理学之父塞里格曼所著的两本书,对幸福感的理解从主观幸福感拓展为主观幸福感、心理幸福感和社会幸福感的有机结合,并总结出实现人生丰盈蓬勃的五个元素,分别是积极情绪、完全投入、良好的人际关系、意义和成就[12-13]。

除了探索心理幸福感的内涵和测量外,研究者们还从不同角度探索了影响心理幸福感的因素。总体上,对影响因素的探索从最初的人口学变量发展为人格特征;随着研究的进一步深入,学者们还探讨了情感认知、心理资本和生活事件等变量对心理幸福感的影响。Ryff等[7]系统地总结了性别、年龄、教育水平、婚否以及健康等人口学变量对心理幸福感的影响。但是,线性回归分析的结果表明,这些人口学变量对心理幸福感的解释度较低,从而说明人口学变量不是心理幸福感的重要影响因素。而后,Schmutte等[14]研究了大五人格因素对心理幸福感的影响,结果表明神经质、外向性和尽责性能显著预测心理幸福感,Keyes等[11]的研究结果也支持了这一观点。然而,Wood等[15]通过实证分析,却得出感恩对心理幸福感的预测作用超过五大人格。说明人格特征虽然是一种较为稳定的心理特征,但对心理幸福感的影响不一定是最大的。因此,近年来国内外学者们开始重视感恩对心理幸福感的影响以及其作用机制的探索。另外,近几年国外学者从探究心理幸福感的前因变量热潮,开始转为关注心理幸福感的干预研究。国外已经在临床医学、神经科学、教育学和社会学等多个跨学科领域中取得了研究成果,在实践应用中也获得了较好的成效。

国外有关心理幸福感的研究成果不断涌现,从探索心理幸福感的内涵、测量工具、影响因素到近几年的心理幸福感干预研究,而国内的相关研究则处于初步发展阶段且研究结论较为零散。那么,国内是何时开始研究心理幸福感的,近年来研究趋势发生了哪些变化,当前的研究焦点以及未来研究方向如何发展,这些问题国内学者还未详细分析过。因此,本文以CNKI中文数据库的文献为基础,采用文献计量分析法从年度发文量分布、关键词分布、关键词共现网络、文献作者分布以及学科分布五个角度分析国内心理幸福感的研究情况,并结合国内外研究差距,为本领域的后续研究提出一些研究展望。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

为了更加全面、准确地分析国内的心理幸福感研究情况,笔者在选择数据库前分别检索了万方、中国知网(CNKI)、维普这三大常用的中文数据库,设置同样的检索条件,发现三个数据库检索到的文献数量虽略有差异,但经仔细对比可知三个数据库的整体情况类似,而且都涵盖了重要文献。由于CNKI数据库可以追溯到国内最早的心理幸福感文献,因此,本文最终选择了该数据库收录的文献为来源进行高级检索,检索条件设置为:篇名为“心理幸福感”或关键词为“心理幸福感”的精确匹配,检索发表于2017年12月31日之前的所有相关文献。共检索到441篇文献,其中期刊288篇,硕博论文102篇,会议类25篇,报纸25篇,学术辑刊1篇。

(二)研究方法

使用CNKI数据库的计量可视化分析工具,选择符合要求的所有文献,从年度发文量分布、关键词分布、关键词共现网络、文献作者分布以及学科分布五个角度进行可视化分析。根据计量可视化分析得出的数据进行整理,形成最终的数据资料。对整理后的数据使用origin绘图软件分别制作了年度发文量分布图、排列前十的关键词分布图和文献量排名前十的作者及其发表的文献树分布图,关键词共现网络图从计量可视化工具得出,学科分布数据经整理后以表格形式呈现。对所得到的图表从研究趋势走向、相互关系、相关重要文献的阐述等角度分析国内心理幸福感的研究情况。

二、统计结果与分析

(一)年度发文量分布

图1为年度发文量分布图,从图1可知,2000年左右国内的心理幸福感研究初见端倪。许淑莲等[16]在1997年发表的《成年人心理幸福感的年龄差异研究》一文是国内最早的心理幸福感文章,探索了心理幸福感的年龄差异,是从基础的人口学变量视角研究心理幸福感的影响因素。随后,2003年苗元江[17]的博士论文《心理视野中的幸福》奠定了国内心理幸福感的研究基础,文章详细分析了主观幸福感和心理幸福感的区别,整合了不同模型概念,并编制了《综合幸福问卷》,该论文是目前国内被引用频次最高的心理幸福感相关文章,截至2018年5月底达362次。2006年之前国内的相关研究较少,到2006年之后文献数量呈较快增长趋势,特别是在2012年增加较多。这种趋势的背后表明国内学者对心理幸福感的研究兴趣日益增加,可以从三个层面来解释。第一、经济发展层面,21世纪以来中国经济快速发展,人民的物质生活水平显著提高,追求内在的幸福感具备良好的物质基础。第二、国家政策层面,2012年习近平总书记提出的“国家富强、民族振兴、人民幸福”的中国梦和央视所做的“你幸福吗”调查,在一定程度上掀起了国内幸福学研究的热潮。第三、从个人层面上,越来越多的人渐渐意识到物质满足带来的愉悦感是短暂的,不断满足的物质欲望并不能带来持久的幸福感,于是追求自我实现的幸福显得尤为重要,从而对于心理幸福感的关注度越来越高。另外,2015年至2017年,知网和万方收录的相关文献数量都略有下降趋势,但是经查询外文数据库(如Web of Science、Science Direct等)发现相关外文文献数量并没有出现下降且呈现逐年增加态势,这表明学术界整体上对心理幸福感研究的热潮并未减弱,只是国内发表的相关文章略有回落。但是,随着十九大报告提出“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,更加体现了现阶段人民追求更加美好幸福生活的愿望。因此,预测国内将再次迎来幸福感的研究热潮,涌现更多的相关研究成果。

图1 年度发文量分布

(二)关键词分布

所检索文献中排列前十位的关键词分布如图2所示,从图中可知,文献量从多到少关的键词依次为:心理幸福感、主观幸福感、大学生、幸福感、社会幸福感、社会支持、积极心理学、自尊、心理健康和生活满意度。下面分别简要介绍各关键词及代表性文章,以期发现未来的研究空间。

1.心理幸福感

国内研究在使用心理幸福感这一概念时主要采用的是国外学者Ryff的六维度模型,使用Ryff的心理幸福感量表测量,将心理幸福感作为结果变量,研究其前因变量。比如,较多学者研究了人格与心理幸福感的关系,均表明人格是预测心理幸福感的强有力的预测指标[18-21],这与西方的研究结论较为一致。除了研究直接影响外,近年来还有学者探索了更为微观的作用机制。比如,连灵[22]的研究表明:领悟社会支持和感恩是宜人性和心理幸福感之间的链式中介变量;而罗雪峰等[23]根据Deci和Ryan的基本需要理论进行研究,结果表明领悟社会支持和基本心理需要是感恩和心理幸福感之间的链式中介变量。前者表明感恩是领悟社会支持和心理幸福感的部分中介变量,而后者的研究表明领悟社会支持是感恩和心理幸福感的部分中介变量,两位学者看似矛盾的研究结论,启发我们探讨领悟社会支持和感恩对心理幸福感是否存在交互作用。这从另一个侧面也反映出,国内的心理幸福感研究处于初步探索阶段,学者们的不同研究结论在一定程度上能促进更深入的研究。

图2 排列前十位的关键词分布

2.主观幸福感

国内学者主要研究了主观幸福感的概念,借鉴国外相关测量量表并加以修订,探讨主观幸福感的影响因素以及相关的干预措施,并且开展了一些本土化实证研究,总体上国内的主观幸福感研究已经比较成熟。此外,国内也有学者研究主观幸福感与心理幸福感,但大部分文章是根据西方研究从理论角度分析两者的异同,直接相关的实证研究不多。比如,金玲玲[24]调查收集大学生的主观幸福感和心理幸福感数据,分析发现自我接纳和环境掌控虽然是心理幸福感的维度,但是他们与主观幸福感的生活满意度维度相关性也较高,这验证了主观幸福感和心理幸福感是两个相互联系但又不同的概念,支持了Ryff等[7]的研究结论。

3.大学生

国内的心理幸福感研究样本大部分来自大学生群体,据统计有57篇文章的研究对象是大学生。笔者分析研究者多用大学生做样本的可能原因是大学生基本上形成了稳定的人格特质和心理状态,不会对研究的稳定性产生干扰。另外,大学生数量多且集中,便于研究数据的收集。但是,国内学者们应该反思基于大学生样本得出的研究结论的外部效度,即研究结论能否适用于其他群体。

4.幸福感

国内的幸福感研究主要从整体视角总结了幸福感的发展过程与整合趋势。其中,程浩彬[25]总结了国内外的幸福感研究变革的三个阶段。第一阶段是认知幸福感与情绪幸福感的整合,形成了现代成熟的主观幸福感;第二阶段是主观幸福感与心理幸福感的整合,实现了个人情绪体验与人生意义的统一;第三阶段是在主观幸福感和心理幸福感的基础上融入了社会幸福感,实现了人与社会的统一。国内学者彭怡等[26]、宛燕等[27]、高良等[28]、陈志霞等[29]也基于整合视角探讨了幸福感的整合模型。

5.社会幸福感

1998年Keyes[30]首次提出了社会幸福感的概念,把社会幸福感分为社会整合、社会贡献、社会和谐、社会认同和社会实现五个维度。国内学者苗元江等[31]结合国外研究详细综述了社会幸福感的概念、维度以及影响因素。随后他又与陈浩彬[32]一起探索了主观幸福感、心理幸福感和社会幸福感的关系,研究发现三者存在一定的联系,并指出未来的幸福感研究方向必然是整合各种幸福感,形成从主观到客观、从个人到社会的现代幸福感理论模型。

6.社会支持

20世纪70年代,Cassel和Cobb提出了社会支持这一专业概念,当前广泛认为个体获得来自他人和社会的物质上和心理上的支持就是获得了社会支持。国内学者在探讨社会支持对心理幸福感的影响时,发现了部分中介变量,比如希望、自我控制、自尊、感恩等,大多数的研究表明社会支持对心理幸福感具有预测作用。[33-35]

7.积极心理学

自从塞里格曼教授呼吁人们应该研究人的积极心理品质,与之相关的主题研究就开始蓬勃发展,其中心理幸福感成为积极心理学研究的重点之一。CNKI数据库的检索发现,中国学者苗元江等[36]2003年发表的《积极心理学:理念与行动》一文是国内最早明确涉及积极心理学话题的文章,文中指出积极心理学发展的三个趋势:一是拓展积极心理学研究领域,二是发展积极心理学研究技术,三是促进人类生存与发展。这三大发展趋势在一定程度上反映了幸福感的研究进展。第一、幸福感的内涵不断丰富,从主观幸福感拓展为心理幸福感、社会幸福感等;第二、相关的实证研究方法越来越合理、准确;第三、一些幸福干预研究取得了较好的效果,实践的应用对于促进人们健康、幸福的生活具有重要意义。

8.自尊

国内学者主要将自尊作为社会支持等与心理幸福感的中介变量[37]。由于自尊是一种较为稳定的人格特质,它能够对个体的认知、动机、情感及行为等许多方面产生影响,进而影响个体的心理幸福感。

9.心理健康

国内学者普遍认同心理健康的广义概念是指一种满意的、持续高效的心理状态。狭义的概念是指知、情、意、行为四个方面的相互统一,人格的协调,适应社会的能力等。心理健康与心理幸福感关系密切,庞颖[38]和余阳[39]研究了两者的关系,结果都表明了心理健康和心理幸福感具有正相关关系。

10.生活满意度

生活满意度是个体对生活整体质量做出满意判断的程度,在研究中常常作为主观幸福感的认知维度。比如国内学者曹斌等[40]探讨了生活满意度与心理幸福感的关系,发现生活满意度与心理幸福感的六个维度正相关,从而推测通过心理幸福感可以提高生活满意度,进而促进主观幸福感的提高。

(三)关键词共现网络分析

图3是心理幸福感文献的关键词共现网络图。从图3中可知,中心节点为主观幸福感,表明国内心理幸福感的研究与主观幸福感联系密切。这与幸福感的研究发展有关,主观幸福感的研究先于心理幸福感,所以学者们在研究心理幸福感时多谈及主观幸福感。并且有学者详细研究了二者之间的关系,得出主观幸福感和心理幸福感是既不同又相互关联的两个概念[41]。国内学者也开始了幸福感的整合研究,但是研究者们提出的幸福感整合模型有差异。比如,彭怡等[26]从行为感知视角,把幸福感分为体验型幸福感和积淀型幸福感。高良等[28]认为当前的幸福感结构不够完整,加入价值实现成分,建构了一个包括生活满意感、需要满足感和价值实现感的幸福感三因素模型。陈志霞等[29]认为主观幸福感、心理幸福感和社会幸福感虽然有区别,却是个体幸福感的三个不同侧面,共同构成个体整体的幸福感,并验证了不同年龄群体的拟合情况,证实了幸福感整合模型具有相对的稳定性。国内学者们从不同视角阐述幸福感模型,丰富了幸福感的研究。

图3 关键词共现网络图

其次,主观幸福感与社会幸福感的连接线最粗,表明这两个关键词的共现频次最高。最具代表性的是陈浩彬和苗元江[32]在2012年发表的《主观幸福感、心理幸福感与社会幸福感的关系研究》一文,这篇文章运用实证分析详细地证明了三种幸福感在理论结构上的相关性,并提出幸福感是由这三种幸福感构成的一个多层次、多维度的结构。

另外,发现大学生这一节点的大小仅次于主观幸福感,而且与主观幸福感、社会幸福感、感恩、心理健康、自尊、社会支持、压力知觉和积极心理学等多个关键词相关,这表明国内的心理幸福感研究多以大学生作为研究样本。比如高淑燕等[18]以大学生为样本,探讨大五人格对心理幸福感的影响;宋勃东等[42]利用成就动机量表和心理幸福感量表,对大学生进行问卷调查,发现成就动机可以较好的正向预测心理幸福感,且避免失败的预测作用更强;还有学者专门总结了大学生心理幸福感的相关研究[43]。除了研究大学生外,也有少量针对老年人、高中生和中学生的心理幸福感研究[22,44-45]。

总之,关键词共现网络图便于学者们从整体上了解某一领域的主要研究以及与其相关的一些变量,也有助于发现相关变量之间的关系。

(四)文献作者分布

图4为发文量排名前十的文献作者及其发表的文献数分布,分别为苗元江、郑雪、陈志霞、李艳玲、李颖、孙颖、王秀希、于福洋、王欣和袁莉敏。其中,南昌大学的苗元江一共发表了13篇直接关于心理幸福感的文章,发文数量显著高于国内其他学者,是幸福感研究方面的国内知名专家。苗元江从1991年对幸福教育阐述开始到研究积极心理学的多个视角(如:幸福感、感恩、希望、热情和心理资本等),以及对主观幸福感、心理幸福感和社会幸福感的研究[46],他紧跟国外的前沿研究方向,对中国的幸福感研究做出了重要贡献。华南师范大学的高良[47]研究当代西方两种传统的幸福感,指出当前国内研究所遇到的问题,即心理幸福感没有体现出幸福感的整体性和系统性,心理幸福感没有真正体现出幸福感的意义。另外,华中科技大学的陈志霞[48]主要针对城市居民研究了幸福指数的理论、测量指标以及影响因素。李艳玲[49-51]主要针对老年人,研究其心理幸福感的现状以及老年人的身体活动、睡眠等因素与心理幸福感的关系。曲阜师范大学的李颖等[52]、于福洋等[53]主要针对研究生,研究了自我和谐、自我效能感等与心理幸福感的关系。邯郸学院的高玉红等[54]、王秀希等[55]主要研究了中学教师这一群体的心理幸福感现状、影响因素以及检验Ryff的心理幸福感量表试用情况。国内不同学者在具体研究上存在各自的侧重点,通过不同时期发表的文献,我们可以看出学者们对心理幸福感的研究是不断完善的,但是与国外的研究还是存在不小差距。

图4 文献量排名前十的作者及其发表的文献数

(五)学科分布

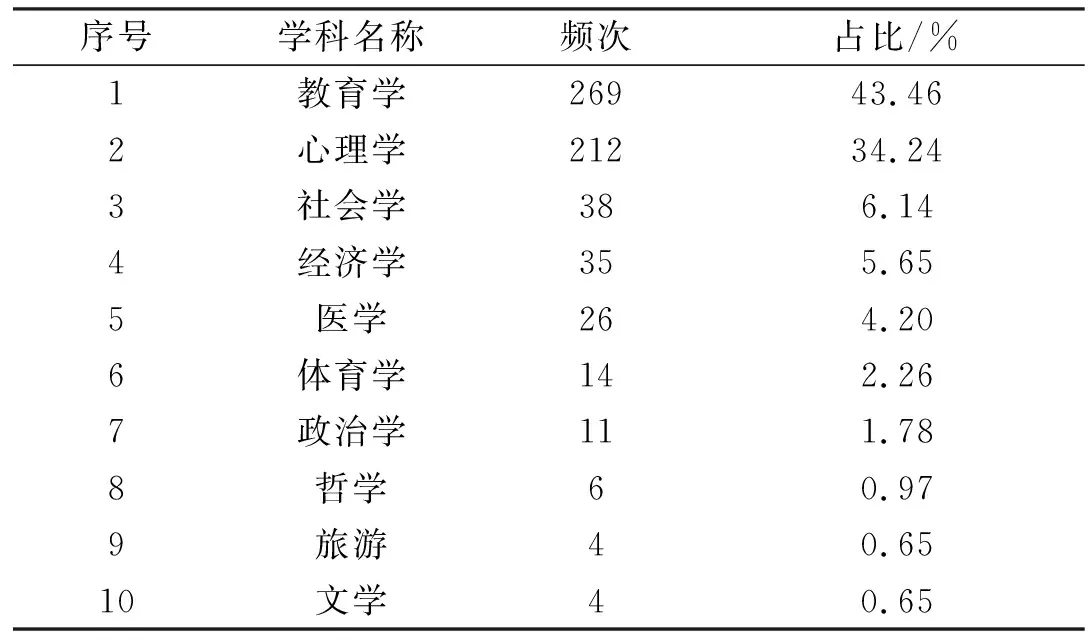

按照CNKI数据库学科分类发现,相关文献分布在40多个细分学科中。为了更加清楚分析心理幸福感研究的学科分布,本文重新整理了部分学科分布数据,以表格形式呈现如表1所示。由表1可见,国内的心理幸福感文献主要分布在教育学和心理学,各占比43.46%和34.24%,这表明相关研究集中在教育学和心理学学科领域。其实不难解释,因为人是体验或认知幸福感的主体,必然较多涉及到心理学。其次,国内学者在研究心理幸福感时,研究样本主要是学生群体,这一现象与关键词排名和关键词共现网络图中出现的大学生、青少年、高中生等关键词相符合。除了学生群体,也有针对提升教师心理幸福感的研究[56-57]。因此,国内的幸福感研究在教育学上分布较多。

表1 文献量排名前十的学科分布*本文对CNKI检索出来的学科做了如下归类:a)教育学(教育理论与教育管理、高等教育、初等教育、学前教育、成人教育与特殊教育、职业教育);b)社会学(社会学及统计学、人才学与劳动科学);c)经济学(企业经济、工业经济、农业经济、宏观经济管理与可持续发展、经济体制改革、金融、财政与税收、经济理论及经济思想史);d)医学(临床医学、基础医学、医药卫生政策与法律法规研究、预防医学与卫生学、精神病学、医学教育与医学边缘学科);e)政治学(中国政治与国际政治、思想政治教育、党政及群众组织);f)哲学(宗教、哲学);g)文学(中国文学、文化)。

但是只有少量的文章涉及到社会学、经济学、医学、体育、政治和宗教等学科。国内将心理幸福感与医学结合起来研究相对较多的学者是李艳玲[49-51],她主要研究老年人的心理幸福感与身体健康的关系,但研究程度还不够深入。较多国外的研究已经把心理幸福感与生理健康、神经科学、精神病治疗等医学学科结合起来,研究结果都表明较高的心理幸福感可以减少患疾病的风险,并能提高疾病复原力[58],不同的幸福感水平可以预测不同的大脑反应[59],并且在临床上幸福干预治疗也取得了一些成效[60]。大量国外研究已经把神经内分泌调节、炎症标志物、血糖控制和心血管风险等作为衡量指标,开始探索心理幸福感与生物学的潜在机制。比如,在神经科学方面,有研究表明高水平幸福感的人大脑反应不同而且岛叶皮层体积更大[58]。国内将心理幸福感与经济学结合的研究主要探讨了伊斯特林提出的幸福悖论,相关研究学者有赵奉军[61]、晏小华等[62]。还有研究将心理幸福感与宗教相结合,主要探讨了宗教信仰对心理幸福感的影响[63],总体上得出有宗教信仰的人更容易获得心理幸福感,这与国外的研究结论一致[64]。总之,国内的心理幸福感研究主要分布在教育学和心理学,与其他学科结合的研究较少而且不够深入。

三、结论与展望

(一)结论

文章首先简单回顾了国外心理幸福感在内涵、测量、影响因素以及相关干预研究的情况,发现国外的心理幸福感研究虽然还未统一,但相关研究已经较多并且形成了以Ryff等学者为代表的研究成果。整体上,国内在心理幸福感方面的研究尚处于初步发展阶段,直接相关的文献数量不多,而且多数实证文章是在西方研究基础上进行的验证性分析,创新性研究不多。

为了相对全面地了解国内的心理幸福感研究情况,文章以CNKI数据库的中文文献为来源,采用文献计量分析法,从年度发文量分布、关键词分布、关键词共现网络、文献作者分布以及学科分布五个方面总结了国内的研究情况。国内的心理幸福感文献数量虽然不断增加,但相比于主观幸福感文献,总量仍相对较少。另外,国内学者在心理幸福感的实证研究中基本上直接使用Ryff的六维度模型和心理幸福感量表;有少量学者认识到中西文化差异可能带来的影响,结合中国文化修订了心理幸福感量表[65],但是量表总体效度不高。从数据分析中发现,心理幸福感的研究对象主要是大学生,这可能与大学生样本数据容易获取有关,但今后研究应该认识到样本多元化的重要性。国内相关研究最多的学者是南昌大学的苗元江,其他一些学者们的研究各有侧重点。另外,发表的文章多分布在心理学和教育学,而与医学、社会学、宗教等学科结合的研究较少,这表明国内学者们的研究视角比较单一,心理幸福感在其他学科方面的应用研究较为匮乏。

(二)展望

以实现论为哲学基础发展起来的心理幸福感,国内相关研究虽已有20多年,但是距离形成系统的、可应用的心理幸福感体系尚远。结合国外相关研究情况,对国内未来的心理幸福感研究提出以下几点展望。

1.开展更加本土化的心理幸福感研究

文化心理学的研究发现,同一行为在集体主义和个人主义文化下具有不同的意义。集体主义文化重视人际关系和谐,而个人主义文化比较关注个人感受。受集体主义文化影响下的中国人对幸福感的理解和感受可能会不同于西方,国内学者直接使用西方的相关概念和量表,或许不能反映出中国人心理幸福感的全部内容,西方的相关研究结果在多大程度上符合中国人的特征还有待检验。国外学者Briana等[66]注意到中西方文化差异,通过实证研究发现美国人和日本人在感恩与生活满意度的关系上是存在差别的。国内学者虽然也进行了一些幸福感的本土化研究,但主要是理论阐述,缺乏相关的实证探索。比如高良等[67]从自我构建视角详细阐述了中西方的幸福感差异,发现和谐性、价值性、社会性和未来性是中国人幸福感的独有特征。张玮等[68]阐述了中国文化价值观对中国人幸福感的影响,中国的“和文化”表明中国人不仅追求与大自然、社会和他人的和谐,还追求与自我身心的和谐,以获得内心的安宁,而这一维度未体现在目前的西方心理幸福感研究中。因此,未来国内学者有必要分析中西方的文化差异,构建出适用于中国文化的心理幸福感内涵和结构,开发更加本土化的测量工具。在实践中,应用中国人对心理幸福感的独特理解,可以更加准确地指导中国人追求持久的幸福。

2.选取更加多样化的研究样本

从关键词分布和关键词共现网络图可知,国内心理幸福感的研究样本主要是大学生群体,研究样本比较单一。一方面,尽可能排除由于研究样本的特殊特征对研究结果的影响,使研究结论具有更好的外部效度;另一方面,不同群体间的差异较大,针对具体群体研究的结果,更有实用价值。因此,国内学者可以从性别、年龄、工作种类、生活区域、受教育程度、身体状况等视角区分群体,开展相关实证研究。

3.开展跨多学科的深入研究

Ryff[8]回顾心理幸福感研究时,就曾提出未来研究的重点需要在不同学科中架起桥梁,其中最有价值的进展来自于将心理幸福感与生理健康、生物调节和神经科学等学科结合起来。幸福感与个体的生理机能、神经科学方面还存在着很多未知问题,而国内相关的实证研究很少,国内学者应该紧跟国外研究前沿。研究心理幸福感与其他学科的深层次关系,不仅能更好地理解心理幸福感,还有助于结合幸福感干预治疗的原理应用于医学实践。因此,国内需要多开展跨学科的实证研究,以在不同领域发挥心理幸福感的积极功能,促使人类在各方面的繁荣发展。

4.积极开展心理幸福感的干预研究

幸福干预是目前国外幸福感研究的前沿方向,研究视角从最初的心理学扩展到了临床医学、教育学、社会学和生物科学等学科,目前已经取得了较多的研究成果。比如Ryff[8]总结了临床样本和非临床样本的心理幸福感干预研究成果;而且国外对非临床样本的心理幸福感干预研究已经推广到学校和家庭中。此外,感恩干预也成为国外的研究热点,并且有不少研究证明了感恩干预是一种有效的心理幸福感干预措施。所以,感恩也可以作为国内心理幸福感干预研究的一个重要方向。但是,在使用感恩这一概念时,应该注意与中国的“人情”概念进行区分。因为“人情”带有一种负债感、亏欠感,不利于个体达到真实的幸福。总之,心理幸福感的干预研究也应该成为今后国内研究的热点方向之一。特别地,应该关注心理幸福感与医学结合的研究,开发出更多的幸福干预疗法,减轻患者的身心痛苦,这对于人类的身心健康和持续繁荣发展具有重要意义。