防塌雾化钻井技术

2018-08-15苏雪霞郑志军宋亚静

苏雪霞,孙 举,徐 芳,郑志军,宋亚静

1.中原石油工程公司钻井工程技术研究院,2.中原石油工程公司管具工程处:河南濮阳 457001

气体钻井技术作为提速提效措施在川东北发挥了重要作用,但地层出水后井壁失稳及泥包卡钻等复杂问题成为推广气体钻井的瓶颈[1-8]。雾化钻井是解决上述问题、保持气体钻井优势的技术措施,但存在适用地层出水量较低,井壁稳定时间短等难题[9-12]。为此,提出了防塌雾化液体系构建方法,通过研制优选关键处理剂,采用经济适用的阴离子型和非离子型表面活性剂作为雾化剂,形成了具有强抑制、强吸附、强包被性能的防塌雾化液体系,并在川东北地区进行了现场应用,井壁稳定时间提高至11 d,循环利用率达92%,最大出水量达55 m3/h,保持了气体钻井钻遇出水地层的提速优势,为川东北地区提速提效提供了技术保障。

1 防塌雾化液体系的构建

井壁稳定是延长雾化钻井安全作业时间的关键。与常规钻井液钻井相比雾化钻井井壁稳定的难点主要是在欠平衡状态下防塌技术措施受到限制:防塌技术中基本的平衡地层坍塌压力技术无法实施;阻止滤液侵入地层的封堵微裂缝技术无法实施;钻井过程中在井壁上形成致密保护层的难度大。因此,雾化钻井液体系构建与普通钻井液相比具有独特性,这也是雾化钻井液体系构建与应用的关键性难题。结合川东北各复杂区块雾化钻井的需要,提出了可满足川东北地区施工需要的雾化液构建方法与原则:

1)按照钻井液体系构建的一般原则,即满足钻井施工“安全、优质、高效”要求,结合川东北地区地层特点及气体雾化钻井施工经验,遵循钻井液体系构建的“优先原则”,即首先考虑可安全施工的原则。

2)防塌技术要求。针对应用区块不同井段地层的地质特性,研究引入了强吸附、强包被成膜等防塌技术,通过具有不同防塌机理处理剂的协同作用,进一步提高雾化流体对不同地层的防塌能力。

3)防泥包技术要求。利用表面活性剂的渗透、分散作用和小分子阳离子聚合物的抑制泥质钻屑水化分散作用,降低泥质钻屑/粉的黏性,有效防止钻屑堆积,提高雾化流体的洗井效率。

4)清除井下泥环技术要求。优选出具有较强渗透、分散作用的表面活性剂,通过研究表面活性剂和防塌剂的配伍性,完善清除井下泥环技术。

5)携水技术要求。利用表面活性剂降低界面张力分散液相,利用雾化稳定剂防止水滴聚集,提高高压气体的携水效率。

6)雾化液循环使用技术要求。利用高相对分子质量聚合物的强絮凝作用在排砂过程中对循环液进行絮凝处理,使雾化液中悬浮泥砂快速沉降,达到循环使用目的。

2 关键处理剂和表面活性剂的优选

2.1 两性离子井壁稳定剂

鉴于常规井壁稳定剂难以满足防塌雾化液体系的需求,遵循雾化液体系构建原则,采用分子设计原理,通过优化合成工艺及配方,研制了适用于雾化钻井井壁稳定需求的中等相对分子质量两性离子聚合物井壁稳定剂WPZY-1。用IR200傅里叶变换红外光谱仪对WPZY-1进行了红外光谱分析,结果见图1。WPZY-1是含酰胺基、酰胺羰基、长链烷基和阳离子铵基等基团的聚合物,分子链上阳离子铵基提高了其在泥页岩上的强吸附能力,其分子中一定比例的水化基及吸附基使其与雾化钻井液流体具有良好的配伍性。

图1 WPZY-1的红外光谱图

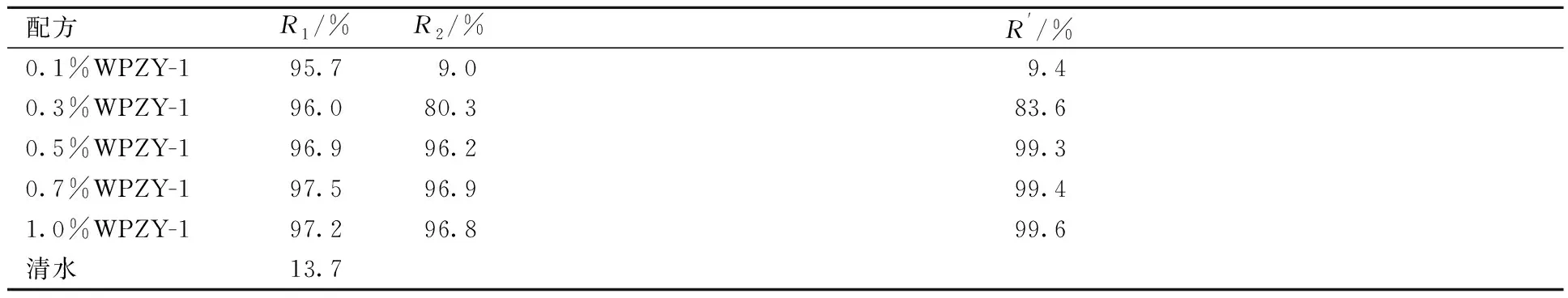

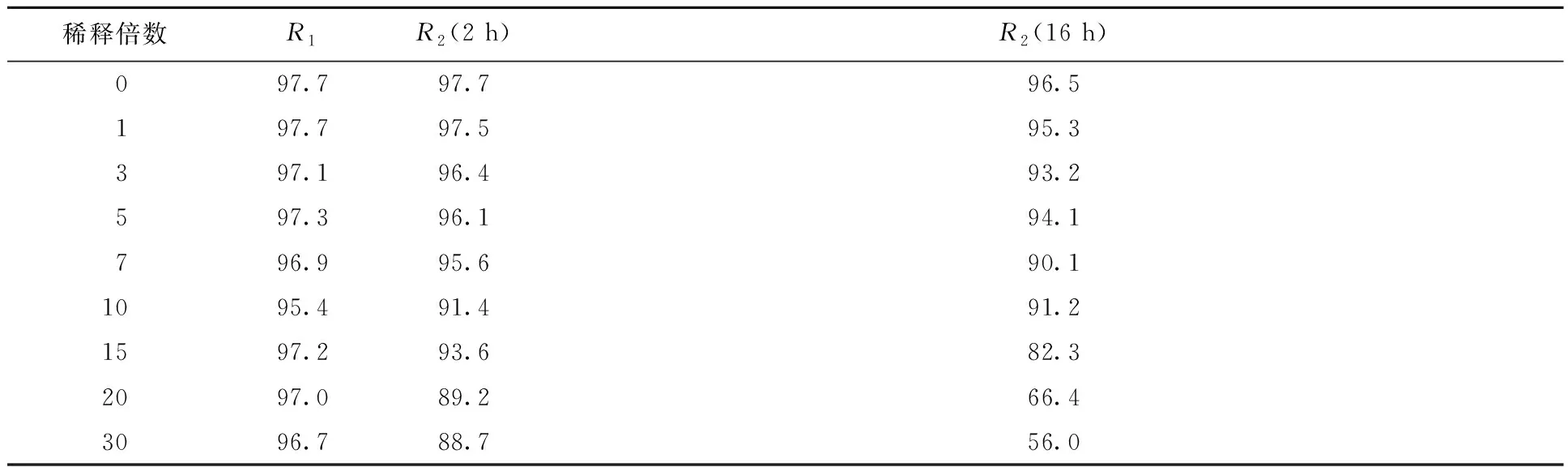

为考察WPZY-1抑制泥页岩分散能力,采用马12井上部地层的岩屑,进行页岩滚动回收率试验,为了进一步考察和对比WPZY-1抑制泥页岩分散和长期稳定井壁的能力,将一次回收试验后的岩屑在清水中进行48 h滚动回收试验,结果见表1。WPZY-1具有较强的抑制泥页岩分散能力,当用量为0.1%时,一次回收率达95.0%以上,而岩心在清水中90 ℃/2 h一次回收率仅13.7%。经0.5%WPZY-1溶液处理的岩屑,在清水中滚动试验48 h时相对回收率达99.3%,进一步验证所合成的WPZY-1具有良好的防塌性能,即在井眼中的防塌剂被无限稀释时,吸附在井壁表面的处理剂仍可在较长时间内保持井壁的相对稳定。

表1 WPZY-1页岩回收实验结果

注:实验用页岩为马12井1 200~1 600 m处岩心,R1为一次回收率,R2为二次回收率,R′为相对回收率;下同。

2.2 两性离子包被絮凝剂

针对雾化液循环使用的技术需求,遵循雾化钻井流体体系构建原则,采用分子设计原理,通过优化合成工艺及配方,研制了适用于防塌雾化液的高相对分子质量两性离子包被絮凝剂PDAM,并对其进行了防塌及絮凝性能评价,

2.2.1页岩回收率实验结果

为了考察合成的高相对分子质量两性离子疏水聚合物PDAM的防塌能力,使用天然泥岩岩心进行了不同用量聚合物水溶液的页岩滚动回收率实验,结果见表2。PDAM用量为0.01%时,一次回收率达97%以上,2 h相对回收率达93%,而现场用同类聚合物防塌剂的相对回收率为82.5%。使用天然砂泥岩岩心进行页岩滚动回收率实验,结果相同。较高的相对回收率表明,合成的PDAM在页岩表面的吸附能力强,在较小加量下,能大幅提高页岩的回收率,说明PDAM具有较强的抑制能力,能有效控制泥页岩水化分散。

表2 PDAM页岩回收率实验

注:实验用页岩为马12井2 816~2 830 m处岩心。

2.2.2絮凝性能

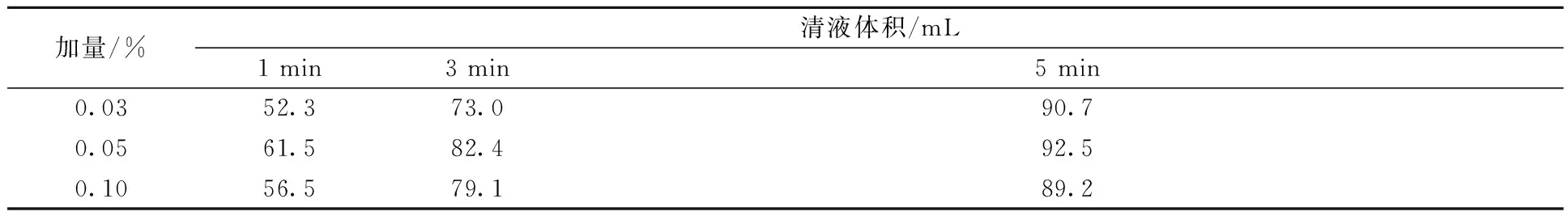

对高相对分子质量两性离子疏水聚合物PDAM的絮凝能力进行絮凝实验。在100 mL具塞量筒中加入80 mL去离子水或聚合物溶液,加入2 g钙膨润土,补加去离子水或聚合物溶液至100 mL,以30次/min(一倒一正为一次)的频率摇动5 min,静止计时,记录1,3,5 min析出清液的高度,结果见表3。PDAM具有良好的絮凝能力,聚合物加量为0.03%时5 min清液析出量为90.7 mL,清液析出量大,絮体沉降快。

表3 PDAM加量对絮凝性能的影响

取絮凝实验中经不同用量PDAM处理后析出的上部清液,用721分光光度计测定其透光率,结果见图2。经聚合物PDAM处理的含泥污水在自然条件下沉降分层后,上部液体清澈透明,泥砂含量低。

图2 PDAM的絮凝性能

2.3 表面活性剂

表面活性剂的合理使用在雾化钻井中至关重要,其作用主要表现在:1)通过其降低水的表面张力作用使地层出水在高速气流作用下易分散,同时避免已分散的水大量聚集,便于气流有效携带;2)利用其吸附作用吸附在泥质钻屑的表面,降低泥质钻屑的黏性,避免泥质钻屑相互黏连,达到防止钻具泥包的作用;3)利用其渗透和分散作用,在钻具发生泥包和井下形成泥环时渗透进泥团中并吸附在泥质颗粒的表面,降低泥团的黏接强度,使之在高速气流扰动下分散,达到清除泥包、泥环的目的。根据发泡试验和与雾化钻井用关键处理剂的配伍性试验优选出非离子表面活性剂(烷基酚聚氧乙烯醚)和阴离子型表面活性剂(十二烷基硫酸钠和十二烷基苯磺酸钠)为雾化钻井用表面活性剂。

2.4 防塌雾化液体系配方与性能

根据上述构建方法,通过研发的关键处理剂,经室内试验对配方进行优化,形成雾化钻井基液体系配方:(0.05%~0.10%) PDAM+(0.3%~0.7%) WPZY-1+(0.01%~0.05%)阴离子表面活性剂+(0~0.1%)非离子表面活性剂。

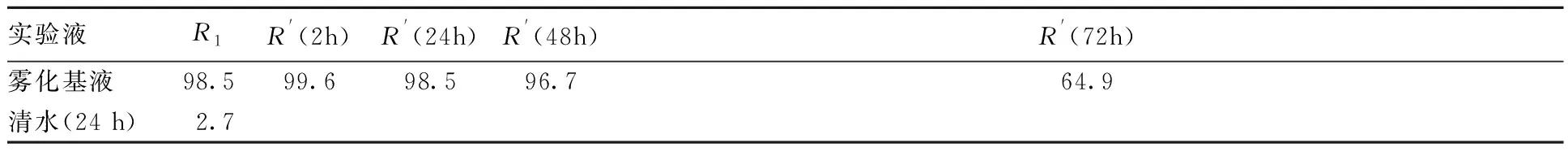

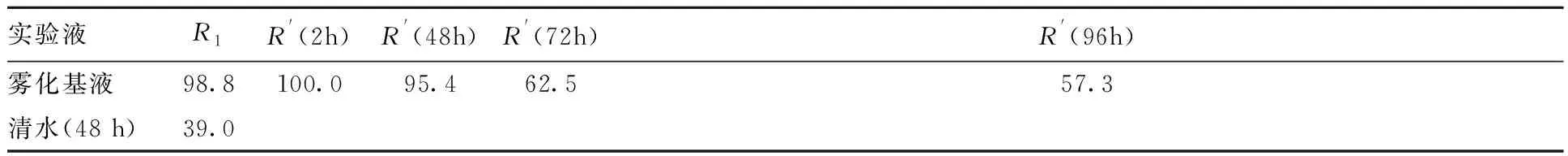

为了考察雾化基液的防塌能力,利用天然泥岩岩心和普光区块上部地层钻屑进行滚动回收率试验,结果见表4和表5。雾化基液具有很强的抑制防塌能力,对天然泥岩岩心的一次回收率达98.5%,一次滚动回收试验的岩心在清水中继续进行二次滚动回收试验,48 h相对回收率达96.7%,72 h相对回收率仍保持在64.9%;雾化基液对天然砂岩岩心的一次回收率达98.8%,48 h相对回收率达95.4%,96 h的相对回收率仍保持在57.3%。

表4 泥岩岩心回收率试验结果%

表5 砂岩岩心回收率试验结果%

在雾化基液中加入不同量的清水,用天然泥岩岩心进行滚动回收实验,考察雾化基液被稀释后的抑制防塌能力,结果见表6。雾化基液在被清水稀释10倍后,仍可有效控制钻屑的水化分散;较高的相对回收率说明,雾化基液中防塌剂在井壁上吸附能力强,在地层出水量大和环空气/液流体中防塌剂含量大幅降低的情况下仍能保持井壁稳定。按现场雾化基液排量2.4~3.6 m3/h,可保证地层出水量在24~36 m3/h时的安全钻井。

表6 清水稀释试验结果%

3 现场应用

川东北地区上部地层复杂、稳定性差、遇水后稳定时间短,应用室内形成的防塌雾化液,有效预防雾化钻井过程中井壁坍塌掉块,延长井眼在雾化状态下的稳定时间,大湾404-2H井提高至11 d;大湾403-2H泥岩段长、出水量低,井眼环空中水砂比小,排砂口返出液呈黏稠泥浆状,钻具泥包的趋势增加,由于雾化基液有效抑制泥质钻屑的水化、聚集、抱团,钻进中井眼清洁,起出的钻具无泥包现象,结果见图3。P102-1井和元陆17井一开出水量较大,最大出水量达55 m3/h,平均出水量为35 m3/h,排砂口返出液连续喷出,未见间断柱塞状涌水现象,表明雾化钻井过程中,地层水与雾化空气流混合较均匀,雾化剂有效降低井眼内液体的聚集程度,提高了携水效率,保持空气钻井的技术优势。

图3 现场钻具泥包情况

4 结论

1)通过研制雾化钻井用两性离子井壁稳定剂WPZY-1及两性离子包被絮凝剂PDAM,形成了适用于川东北地区的两性离子防塌雾化液体系,该防塌雾化液体系具有强抑制、强吸附、强包被性能。

2)在川东北地区应用了防塌雾化液,井壁稳定时间由3~5 d提高至11 d的,雾化循环利用率达92%,适用地层出水量达55 m3/h,保持气体钻井钻遇出水地层的提速优势,为川东北地区提速提效提供了技术保障。

AnAnti-CollapseMistDrillingTechnology

SU Xuexia1, SUN Ju1, XU Fang2, ZHENG Zhijun1, SONG Yajing1

1.DrillingEngineeringTechnologyResearchInstituteofSinopecZhongyuanPetroleumEngineeringCo.Ltd.,Puyang,Henan457001; 2.FittingsEngineeringDepartmentofSinopecZhongyuanPetroleumEngineeringCo.Ltd.,Puyang,Henan457001

AbstractIn consideration of the technical problems of short time of borehole wall stability, and low water production in relevant formation, etc., the method and the principles for establishing an anti-collapse misting solution system were suggested, and non-ionic surfactant and anionic surfactant were chosen as the misting agent accordingly. The formulation of the anti-collapse misting solution system was identified by studying key treatment agents. The primary recovery rate reached 98.8% when this anti-collapse misting solution was used in the core of natural Sandstone with the 48 h relative recovery rate being 95.4%, and the 16 h relative recovery rate remained at 91.2% after the anti-collapse misting solution diluted with clean water for 10 times was used. The application of this anti-collapse misting solution has shown that the anti-collapse agent in the misting base solution can be adsorbed onto the borehole wall firmly and that the borehole wall can remain stable in the case of large formation water production and substantial reduction of anti-collapse agent in the gas/liquid in annular space. This system has been used in the field of drilling in northeastern Sichuan Province. The time period in which borehole wall remained stable was increased from 3-5 d to 11 d with the recycling percent of the system being 92% and the maximum water production being 55 m3/h without any coating of mud on drilling tool, etc.

Key wordsanti-collapse misting solution; performance; borehole wall stability; northeastern Sichuan Province; drilling technology