柴达木盆地东坪地区一类新的原油及其地球化学特征

2018-08-08包建平王志峰朱翠山汪立群陈琰周飞

包建平,王志峰,朱翠山,汪立群,陈琰,周飞

1.长江大学油气资源与勘探技术教育部重点实验室,地球化学系,武汉 430100 2.中石油青海油田分公司勘探开发研究院,甘肃敦煌 736202

0 引言

牛东—东坪地区位于柴达木盆地北缘阿尔金山前,2012年在牛东鼻隆的侏罗系和东坪地区古潜山获得了高产油气流,显示该区具有良好的勘探前景[35-36]。本文首次报道了东坪地区古近系路乐河组储层产出一类新的原油,其三萜烷类生物标志物呈现出一种特殊且与现有的认识相矛盾的组合特征,这一特征所隐含的地质—地球化学意义值得关注。

1 样品来源与实验分析

1.1 样品来源

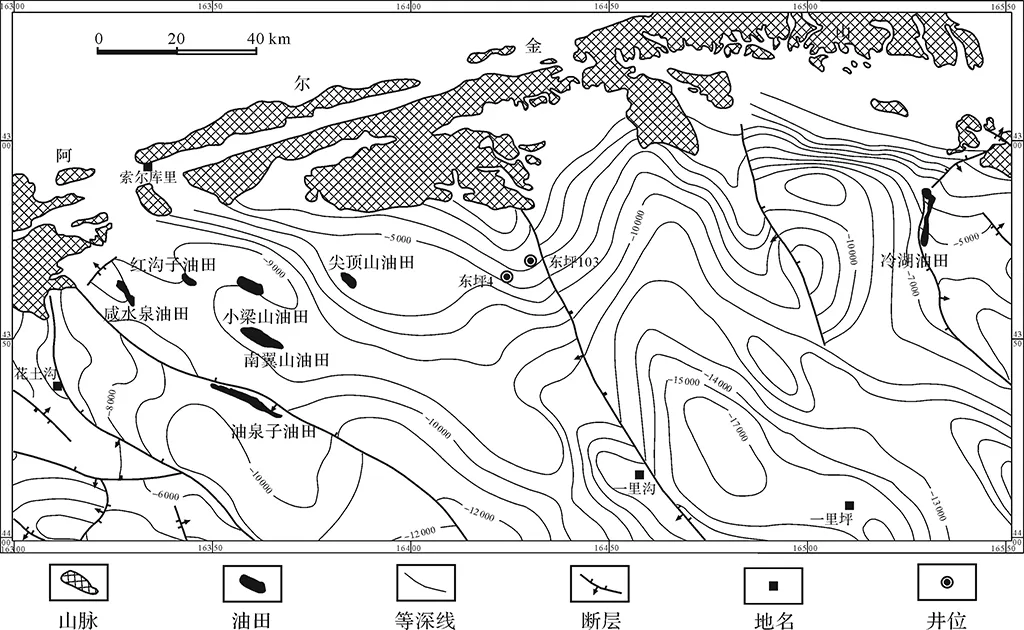

东坪地区样品包括油砂和原油两类,其中油砂和原油样品分别取自或产自东坪103井和东坪4井路乐河组。为了明确新发现原油地球化学特征的特殊性,并探讨其可能来源,研究过程中在柴北缘地区冷湖油田的3、4和5号构造分别采集了3个、5个和9个共计17个原油样品,同时在柴西北区的咸水泉油田(4个原油)、小梁山油田(2个原油)、红沟子油田(3个原油)、尖顶山油田(4个原油)、南翼山油田(7个原油)和油泉子油田(4个原油)共计采集了26个原油样品,它们分别代表侏罗系淡水湖沼相成因原油和古近系—新近系咸水湖相成因原油(图1),并作为对比研究的对象。

1.2 样品分析

样品分离:用二氯甲烷萃取油砂样品中的原油,后用正己烷沉淀原油中的沥青质,再采用硅胶/氧化铝柱色层法把脱沥青质原油分离成饱和烃,芳香烃和非烃馏分。然后对饱和烃馏分进行色谱质谱分析。

饱和烃色谱质谱分析:仪器为惠普公司5890台式质谱仪,色谱柱为HP-5 ms石英弹性毛细柱(30 m0.25 mm0.25m),升温程序:50 ℃恒温2分钟,从50 ℃至100 ℃的升温速率为20 ℃/分钟,100 ℃至310 ℃的升温速率为3 ℃/分钟,310 ℃恒温15.5分钟。进样器温度300 ℃,载气为氦气,流速为1.04毫升/分钟,扫描范围为50~550 amu。检测方式为全扫描:电离能量为70 eV,离子源温度230 ℃。

2 生物标志物分布与组成特征

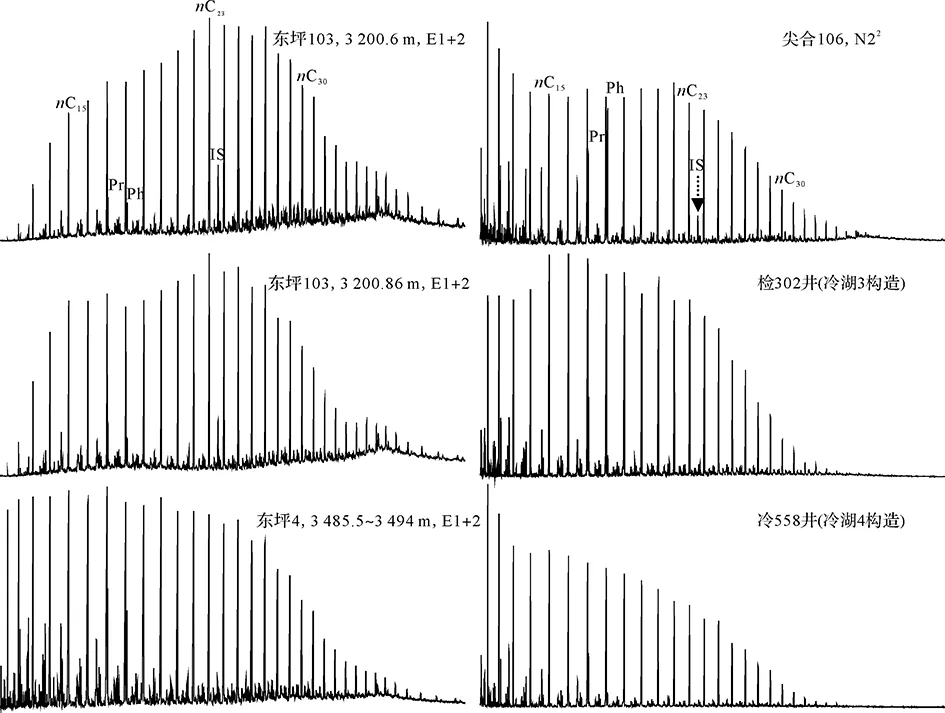

2.1 链烷烃系列的分布与组成特征

所研究原油样品中的链烷烃系列主要包括正构烷烃系列和类异戊二烯烷烃系列。如图2所示,无论是东坪地区原油,还是冷湖油田原油及柴西北区原油,其正构烷烃系列大多没有明显的碳数优势,但碳数分布范围存在一定差异,其中东坪地区的原油中正构烷烃系列碳数分布最宽,介于nC11~nC43,且高碳数化合物的丰度较高,表明其原始生烃母质较为特殊;其次是尖顶山油田的咸水湖相原油,其正构烷烃系列的碳数介于nC11~nC37,与柴西地区典型咸水湖相烃源岩和相关原油具有较好的可比性[25-27,30-34],这与咸水湖相烃源岩中原始生烃母质以低等生物为主的特征相吻合;而冷湖构造带上淡水湖沼相原油的碳数分布范围相对较窄,一般介于nC11~nC35,且高碳数化合物丰度明显偏低,这与柴北缘地区侏罗系淡水湖沼相烃源岩和相关原油中正构烷烃系列的分布特征一致[15-18,20,24],应该受控于此类烃源岩中的原始生烃母质。需要注意的是东坪103井油砂样品中C15以前的轻组分因遭受部分损失而有所偏低,故对低分子量化合物的应用应该谨慎。

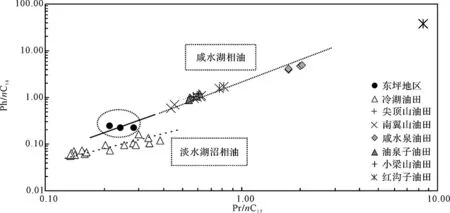

姥植比(Pr/Ph)是一个指示沉积环境氧化还原性的良好指标[37]。但在咸水环境中,古细菌也是烃源岩和相关原油中植烷的可能来源[38],并会导致姥植比明显偏低。在所分析的原油样品中,柴北缘地区与侏罗系淡水湖沼环境烃源岩相关的原油和柴西北区与古近系—新近系咸水湖相烃源岩相关的原油具有明显不同的姥植比,前者该比值基本都大于2.0,代表一种弱氧化—弱还原的沉积环境,这与该地区侏罗系烃源岩形成的地质背景相吻合,而后者都小于1.0,显示一种较为还原的沉积环境,这也与柴西地区古近系—新近系咸水湖相环境的地质背景一致,表明沉积环境的氧化还原性和古盐度高低是控制这两类原油中姥植比构成的主要因素。值得注意的是东坪地区原油的姥植比介于1.0~1.5,略高于柴西北区原油,但明显低于柴北缘地区冷湖油田原油,这一现象暗示这类原油的烃源岩形成环境的氧化还原性和古盐度介于上述两类原油之间,且应该偏向于相对还原和盐度偏高的沉积环境。

图1 本文研究原油样品在研究区的平面分布特征Fig.1 Distribution of crude oil samples in the study area of the Qaidam Basin

图2 所研究不同成因原油样品中链烷烃系列分布特征(m/z 85),其中IS为内标化合物(nC21D44)Fig.2 Distribution of chain alkanes in different crude oils from the study area(m/z 85),IS-internal standard compound (nC21D44)

原油中姥鲛烷和植烷与相邻正构烷烃的比值(Pr/nC17和Ph/nC18)也可以反映其成因和来源,而且不同成因的原油在相关图版上会呈现明显不同的分布趋势。就本文所研究原油样品而言,尽管东坪地区原油样品中两比值明显低于柴西北区咸水湖相原油,但它们呈现出的变化趋势是一致的(图3),这一现象暗示着它们之间在成因上是有联系的,总体上属于咸水湖相原油。而柴北缘地区冷湖油田原油中两比值明显偏低,因而它们位于东坪地区原油和柴西北区原油的下方,彼此间没有交集。由此可见,咸水环境与淡水环境形成的烃源岩所生原油的Pr/nC17和Ph/nC18比值是存在显著差异的。

图3 研究区不同成因原油中Pr/nC17和Ph/nC18比值关系图Fig.3 Plot between Pr/nC17 and Ph/nC18 ratios in different crude oils from the study area

2.2 萜烷系列的分布与组成特征

一般而言,原油中的萜烷类标志物包括C14-16倍半萜烷系列、C19-30三环萜烷系列和C24四环萜烷、C27-35各种藿烷类化合物和伽马蜡烷等,在不同成因和来源的原油中各类生物标志物具有特定的分布与组成特征,因而它们能提供丰富的地球化学信息。鉴于所研究的样品包含了油砂样品,因低分子量化合物的损失可能影响到其中C14-16倍半萜烷的分布与组成特征,这里对此类标志物不予讨论。

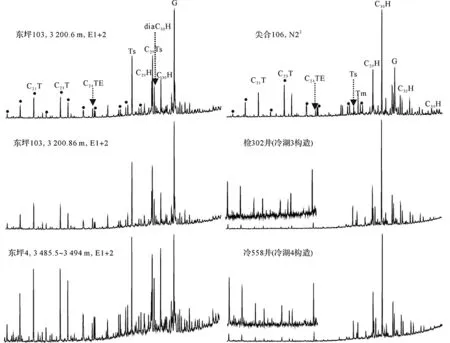

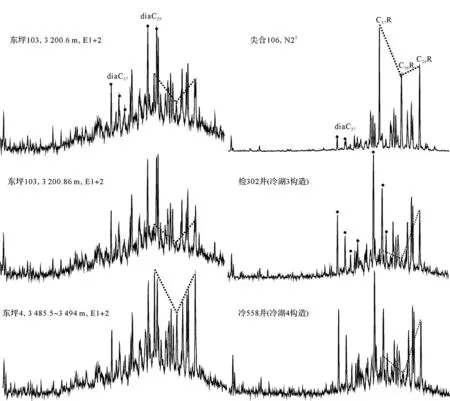

在所分析的原油样品中,不同类型原油具有明显不同的萜烷分布与组成特征。如图4所示,柴西北区咸水湖相原油中的三环萜烷系列的碳数介于C19-30之间,且C19-26三环萜烷呈以C23为主峰的近正态分布,C24四环萜烷(C24TE)的丰度低于相邻的C26三环萜烷(C26T),其C24TE/C26T比值均小于0.50(表1、图5a),显示咸水环境以藻类为主要原始生烃母质的特点[39-41]。但柴北缘地区冷湖油田原油则呈现完全不同的分布面貌,其C19-26三环萜烷系列各成员的相对丰度呈随碳数增加而下降的阶梯状分布,且基本缺乏C26+的长链三环萜烷,C24四环萜烷的相对丰度远大于相邻的C26三环萜烷,其C24TE/C26T比值介于2.5~3.0(图5a),显示淡水湖沼环境的特征。东坪地区的原油中,它们的三环萜烷系列和四环萜烷在碳数组成和分布面貌上与柴西北区咸水湖相原油的特征较为接近,其C24TE/C26T比值介于0.4~0.7(图5a),似乎暗示它们之间在成因和来源上是相近的,它们也可能来源于咸水环境形成的烃源岩。

在三萜烷分布特征上,柴西北区咸水湖相原油中以C27-3517α(H)-藿烷系列为主,伽马蜡烷含量较高,但C29降新藿烷(C29Ts)和重排藿烷(diaC30H)的丰度较低,其C29Ts/C29H和diaC30H/C30H比值分别小于0.3和0.05,而伽马蜡烷指数则介于0.5~0.9(图5b,c,d),这与咸水、偏碱性的还原环境不利于新藿烷和重排藿烷的形成,而有利于伽马蜡烷形成的地质背景是一致的[42-44]。尽管在柴北缘地区冷湖油田原油中也是以C27-3517α(H)-藿烷系列为主,但C29Ts和diaC30H含量中等,伽马蜡烷含量很低,其C29Ts/C29H和diaC30H/C30H比值分别介于0.4~0.7和0.2~0.4,而伽马蜡烷指数小于0.05(图5b,c,d),这是该地区发育的侏罗系烃源岩形成于淡水湖沼环境的地质背景决定的[17-18,21]。

图4 研究区不同成因原油中萜烷类标志物的分布特征。其中::C19-30三环萜烷系列(C19-30T);C24TE:C24四环萜烷;Ts和C29Ts:C27三降和C29降新藿烷;C29H-C35H: C27-3517α(H)-藿烷系列;diaC30H:C30重排藿烷;G:伽马蜡烷Fig.4 Distributions of C19-30 tricyclictic terpanes,C24 tetracyclic terpane,hopanpoids and gammacerane in different crude oils from the study area. :C19-30 tricyclictic terpanes, C24TE:C24 tetracyclic terpane, Ts and C29Ts:C27 trinors-and nor-neohopane, C29H-C35H:C27-3517α(H)-hopanes, G:gammacerane

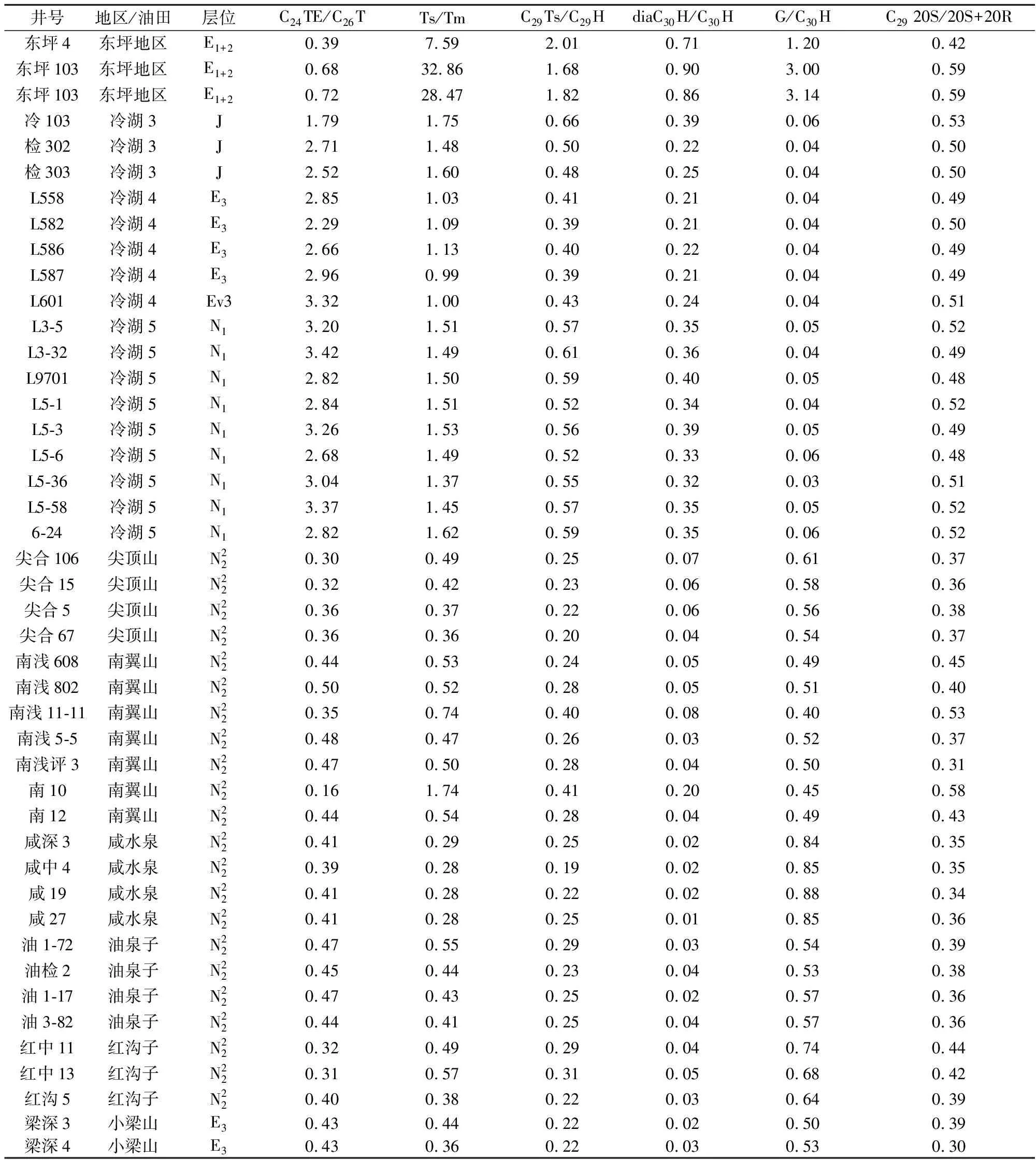

表1 所研究原油中甾烷和各类萜烷生物标志物参数

然而,东坪地区原油中的三萜类标志物的分布面貌十分特殊,主要表现为C27-3517α(H)-藿烷系列丰度较低,而新藿烷(包括Ts和C29Ts)和伽马蜡烷异常丰富,重排藿烷含量较高,其C29Ts/C29H比值和伽马蜡烷指数分别介于1.7~2.0和1.2~3.0,diaC30H/C30H比值介于0.7~0.9(图5b,c,d),均明显高于柴西北区咸水湖相原油和柴北缘地区淡水湖相原油而自成一体。显然,这一分布面貌和组成特征既不同于咸水环境,也不同于淡水湖沼环境形成的烃源岩和相关原油中此类标志物的组合特征,这一现象目前还罕见于文献,因而依据现有的认识很难解释三萜烷的这一特殊组合。因为现有的研究结果表明咸水、强还原环境形成的地质样品富含伽马蜡烷,但贫重排藿烷和新藿烷[42-43];而淡水、偏氧化环境形成的地质样品则相对富含重排藿烷和新藿烷,但贫伽马蜡烷[44-46]。那么,按照现有认识,丰富的伽马蜡烷和高含量的重排藿烷和新藿烷不应该同时出现在同一地质样品中。换言之,东坪地区原油中出现了与现有认知相矛盾的三萜烷组合,这是一个有趣的地球化学现象,值得关注。

图5 研究区不同成因类型原油中萜烷参数间的关系Fig.5 The relationship between different terpane parameters in different crude oils from the study area

2.3 甾烷系列的分布与组成特征

C27-29甾烷的分布与组成特征不仅与原始生烃母质关系密切,而且还受控于沉积环境的性质如水体古盐度的高低和氧化还原性及烃源岩的岩性,其异构体比值还能判断原油的成熟度。一般而言,C27和C28甾烷主要来源于低等生物藻类,而C29甾烷与陆源有机质有关[47-48]。此外,高盐度、强还原的沉积环境中形成的烃源岩与所生原油常贫重排甾烷,而淡水、偏氧化的沉积环境形成的烃源岩与所生原油常明显富含重排甾烷[49-50]。

本文所研究原油中的甾烷分布与组成特征差异较大,如图6所示,柴北缘地区冷湖油田原油中C29甾烷的丰度明显高于C27甾烷,其C27R/C29R和 C28R/C29R比值大多介于0.1~0.4,且重排甾烷的含量明显偏高,C27和C29重排甾烷与规则甾烷的比值分别介于0.5~0.8和0.6~1.0(图7),这与它们来源于该地区发育的侏罗系淡水湖沼相烃源岩的地质背景相吻合,因为这样的沉积环境才有利于重排甾烷的形成[4,6-7,17-18,21-22];而柴西北区相关油田的原油中则明显富含C27甾烷,C29甾烷含量相对较低,其C27R/C29R和 C28R/C29R比值大多介于1.0~2.0和0.8~1.2,且重排甾烷含量很低,C27和C29重排甾烷与规则甾烷的比值均小于0.20(图7),显然这一特征是由这些原油来源于该地区发育的咸水湖相烃源岩决定的,因为这样的沉积环境不利于重排甾烷的形成[14,25-28,32-34]。

东坪地区原油的甾烷分布特征则较为特殊,如它们的C27和C28甾烷的丰度小于或与C29甾烷的丰度相当,其C27R/C29R和 C28R/C29R比值介于0.4~0.7(图7b),这一比值较柴北缘地区冷湖油田的淡水湖相原油高,但又明显低于柴西北区咸水湖相原油,由此表明低等生物藻类也是此类原油的重要原始生烃母质,但其重要程度则介于柴西北区原油与柴北缘地区原油之间。而较为特殊的是东坪地区此类原油中明显富含重排甾烷,其C27和C29重排甾烷与相应规则甾烷的比值介于0.5~0.6和0.6~1.2,这与柴北缘地区冷湖油田的原油相当,但明显高于柴西北区咸水湖相原油(图7a),这与其富含伽马蜡烷的现象显然是矛盾的。

按照现有的认识,高伽马蜡烷的咸水环境形成的烃源岩及相关原油应该贫重排甾烷、重排藿烷和新藿烷,如柴西地区的咸水湖相原油[25-27,32],而贫伽马蜡烷的淡水湖沼环境形成的烃源岩和相关原油则富含重排甾烷、重排藿烷和新藿烷,如柴北缘地区冷湖构造带上的淡水湖沼相原油[16-18,24]。但东坪地区原油中出现了高含量的重排甾烷、重排藿烷和新藿烷与丰富的伽马蜡烷并存的“异常”地球化学现象,这在地质样品中十分罕见,目前还罕见于文献。那么,原油中出现如此特殊的生物标志物组合究竟是不同成因类型原油之间的混合所致,还是代表了一种目前还未被认识的客观地球化学现象,这是值得探究的。

图6 研究区不同成因类型原油中甾烷系列的分布特征(“”者为重排甾烷)Fig.6 Distributions of steranes in different crude oils from the study area(“”—diasteranes)

图7 研究区不同成因类型原油中重排甾烷组成(a)和甾烷碳数组成(b)关系图Fig.7 Plots between the relative compositions of C27 and C29 diasteranes (a) and the carbon number of C27-29 steranes (b) in different crude oils from the study area

3 东坪地区原油成因与来源分析

3.1 重排类标志物与成熟度间的关系

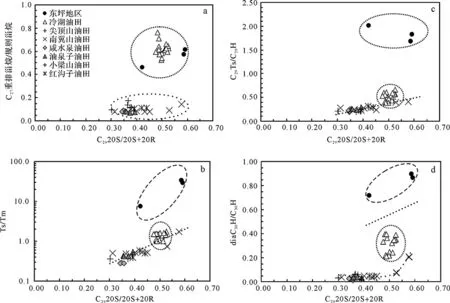

原油中重排甾烷的含量不但受烃源岩的沉积有机相带和岩性控制,同时也受有机质成熟度的影响,来源相近的原油中重排甾烷的相对丰度随成熟度升高而增加。C29甾烷异构体比值是衡量原油成熟度常用指标,计算结果表明柴西北区相关油田的咸水湖相原油其C2920S/20S+20R比值大多小于0.40,基本属于低成熟油。而南翼山油田的少数原油中该比值大于0.50,如南浅11-11和南10井原油,显示属于成熟原油。柴北缘地区冷湖油田的原油和东坪地区原油中该比值都大于0.40,表明这些原油均属于成熟原油。那么,东坪地区原油中十分丰富的新藿烷、重排藿烷和重排甾烷是否与其成熟度偏高有关呢?

如图8所示,在C2920S/20S+20R比值与相关标志物相对组成(C27重排甾烷/规则甾烷、Ts/Tm、diaC30H/C30H和C29Ts/C29H)间的关系图上并没有呈现出明显的相关性。如东坪地区原油与柴北缘地区冷湖油田原油中重排甾烷的含量是相近的,因而它们相聚成类,但与柴西北区重排甾烷明显偏低的咸水湖相原油存在本质区别(图8a),这与成熟度的不同似乎没有内在联系。在重排藿烷和新藿烷相对含量上,东坪地区原油不但高于柴北缘地区冷湖油田淡水湖沼相原油,更是远高于柴西北区咸水湖相原油,因而它们分布在图的上方(图8b,c,d),显然这一差异也与成熟度相对高低无关。换言之,东坪地区原油中新藿烷和重排藿烷异常丰富这一现象应该是一个与其成熟度相对高低无关的客观地球化学现象,这可能与原油的成因有关。

当然,仔细比较可以发现柴西北区不同油田原油中新藿烷和重排藿烷相对丰度的变化与成熟度之间是存在明显正相关性的,而且不同化合物与成熟度间的相关关系也是不同的,如新藿烷相对组成与成熟度之间呈线性关系,而重排藿烷相对组成与成熟度间则呈指数关系,这也佐证了相近来源的原油中新藿烷和重排藿烷的相对丰度变化可以反映其成熟度的高低。但东坪地区原油的数据点均不在柴西北区咸水湖相原油相关性的趋势线上,表明它们的来源不尽相同。

3.2 特殊甾、萜烷组合与不同成因原油间的关系

众所周知,柴达木盆地主要存在两类原油,其一分布在柴北缘地区,它们来源于该地区发育的侏罗系淡水湖沼相烃源岩,相关原油所呈现出来的生物标志物组合特征与冷湖油田原油一致,表现为低伽马蜡烷和中等含量新藿烷、重排藿烷和重排甾烷[16-18,24];其二分布在柴西地区,它们来源于该地区发育的古近系—新近系咸水—盐湖环境形成的烃源岩,相关原油具有高盐环境所特有的生物标志物组合特征,如伽马蜡烷含量高,而重排类标志物和新藿烷含量明显偏低[25-27,32-33],这在柴西北区相关油田原油中得到了证实。那么,东坪地区原油中出现的特殊生物标志物组合是不是研究区不同成因和来源的原油混合所致呢?

图8 研究区不同类型原油中C29 20S/20S+20R与重排甾烷(a)、C27和C29 新藿烷(b、c)和重排藿烷(d)相对组成间的关系Fig.8 The relationship between C29 20S/20S+20R and C27 rearranged steranes/regular steranes (a), Ts/Tm(b), C29Ts/C29H(c), and diaC30H (d) in different crude oils from study area

显然,如果东坪地区的原油是柴西地区咸水湖相原油和柴北缘地区淡水湖沼相原油之间的混源油,那么在相关生物标志物组成特征的关系图上它们应该分布在这两个端元油之间。但实际情况恰好相反,此类原油并不处于两个端元油之间,且在大多数情况下相关生物标志物的组成特征远高于这两个端元油而自成一体(图5b,c,d、图7a、图8a~d),即它不可能是柴西北区咸水湖相原油和柴北缘地区淡水湖沼相原油之间的混源油。

甾藿比(C27-29重排甾烷+规则甾烷/C27-35藿烷+新藿烷和重排藿烷)是一个反映真核生物和原核生物细菌相对贡献的指标。在所分析的不同类型原油中,柴北缘地区冷湖油田淡水湖沼相原油中该比值介于0.3~0.5,表明原核生物细菌的贡献明显大于真核生物,而柴西北区咸水湖相原油中该比值则介于2.0~4.0,显示真核生物的贡献远高于原核生物细菌的贡献,这与淡水湖沼环境和咸水湖相环境中原始生烃母质的构成是一致的。但值得注意的是东坪地区原油中这一比值仅在0.2~0.4,与柴北缘地区的淡水湖沼相原油相近,这与高伽马蜡烷指数所代表的咸水环境中的原始生源构成并不吻合,显然用柴西北区咸水湖相原油与柴北缘地区淡水湖沼相原油发生混合也无法解释这一现象。由此可见,这一系列特殊甾、萜烷组合清楚地表明东坪地区的原油不可能是柴西北区咸水湖相原油和柴北缘地区淡水湖沼相原油之间的混源油,它们应该有自身独立的来源。

3.3 生物标志物特殊组合与沉积环境间的关系

按照现有的认识,丰富的重排甾烷、重排藿烷和新藿烷系列大多出现在淡水湖沼环境形成的烃源岩和相关原油中,这也是由这些生物标志物的形成需要偏氧化沉积—成岩环境和偏酸性的介质条件以及黏土矿物的催化作用决定的,而与高盐度水体相伴随的强还原环境和偏碱性的介质条件是不利于此类标志物形成的,但此时会出现丰度较高的伽马蜡烷[42-46]。那么,如何解释东坪地区原油所呈现出的特殊甾、萜烷组合?

姥植比(Pr/Ph)是一个常用的反映沉积环境氧化还原性的指标,在正常情况下,它与伽马蜡烷指数之间呈现负相关性[51],而与新藿烷、重排藿烷和重排甾烷相对组成之间正相关[45-46,49]。但柴达木盆地不同类型原油中相关生物标志物参数与姥植比间的关系较为复杂,它们之间的关系基本都不是简单的正相关或负相关那么简单,而大多呈现出较为复杂的“三角”关系(图9),这也从一个侧面说明东坪地区具有特殊甾、萜烷组合的原油应该具有自身独立的来源。上述现象揭示出影响地质样品中相关生物标志物相对组成的因素可能远较人们以往的认识来得复杂,只是有些地球化学现象由于受到钻遇地层和研究程度的限制还未被人们认识,但它们是客观存在的。

图9 研究区不同类型原油中Pr/Ph与相关甾、萜烷参数间的关系Fig.9 The plots between Pr/Ph and related steranes and triterpanes parameters in different crude oils from study area

无独有偶,笔者在研究苏北盆地古近系泥页岩资源量时曾在古新统阜四段下部湖相烃源岩中遇到过类似的生物标志物组合,这些烃源岩也呈现出重排藿烷、新藿烷和重排甾烷与伽马蜡烷均十分丰富的现象*包建平,朱翠山,等. 苏北盆地泥页岩系统资源量计算的关键参数研究[R]. 长江大学与江苏油田地质科学研究院,2013,内部报告,可见在一定的地质条件下是可以形成这一特殊生物标志物组合的,尽管目前还不清楚其内在原因。由此可见,东坪地区具有特殊甾、萜烷组合的原油是柴达木盆地一个新的原油类型,高含量伽马蜡烷表明这类原油与咸水环境形成的烃源岩有关,而伴随有丰富的重排类标志物和新藿烷这一现象可能暗示一种偏酸性的沉积—成岩条件,即这类原油可能来源于偏酸性的咸水环境形成的烃源岩,这与柴西地区偏碱性的咸水湖相环境是有区别的。

从区域构造位置和地质特征上看,东坪地区为阿尔金山前的一个鼻状隆起,尽管附近有侏罗系和新生界沉积地层,但厚度小,埋深浅,目前仍处于未成熟阶段,不具备生烃和供烃的石油地质条件[36]。东坪地区的西南与发育有古近系—新近系咸水湖相烃源岩的区域相邻,而东南侧的坪东—一里坪凹陷则残留有侏罗系淡水湖沼相烃源岩[36],因此从供烃的角度判断东坪地区是一个有利油气聚集的场所。气源对比结果表明该地区的天然气主要来源于坪东一里坪凹陷中发育的侏罗系淡水湖沼相烃源岩[35-36],而具有特殊生物标志物组合特征的原油可能来源于其西南发育有古近系—新近系咸水湖相烃源岩的烃源灶。此外,新发现原油在研究区的分布明显较其它成因类型的原油局限,推测其烃源岩的分布区域可能也十分有限,这可能与特有的生物标志物组合需要特定的沉积—成岩条件有关。

4 结论

东坪地区古近系路乐河组储层所产原油的Pr/Ph比介于1.0~1.5,小于柴北缘地区淡水湖沼相原油(Pr/Ph=2.0~5.0),但高于柴西北区咸水湖相原油(Pr/Ph<1.0),在Pr/nC17与Ph/nC18关系图中东坪地区原油与柴西北区咸水湖相原油更为接近,总体上呈现咸水湖相原油的特征。但是,东坪地区原油存在特殊的甾、萜烷组合,主要表现为丰富的伽马蜡烷(伽马蜡烷指数大于1.0)与高含量的新藿烷(C29Ts/C29H>1.5)、重排藿烷(diaC30H/C30H>0.7)和重排甾烷(C27重排甾烷/规则甾烷>0.4)同时并存,这一现象目前罕见于文献,因而无法从现有生物标志物地球化学知识中得到合理解释。研究区不同类型原油之间的系统对比结果表明这一特殊甾、萜烷组合是一个客观存在的地球化学现象,而不是源于不同类型原油之间的混合。因此,东坪地区原油是柴达木盆地一个新的原油类型,具有独立的来源,推测可能与偏酸性的咸水环境形成的烃源岩有关。