国内外信息贫困研究进展:内涵阐释、研究设计及内容综述*

2018-08-08

0 引言

十九大报告提出“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,信息贫困是不平衡与不充分发展在信息社会的突出体现。与Britz[1]、Shen[2]、Haider等[3]发现的信息贫困研究始于20世纪五六十年代不同,Thompson[4]认为起源应是1970年代,其理论支撑在于1970年Greeberg等[5]对城市穷人信息交流行为的研究、1972年Parker等[6]信息穷人概念的提出、1974年Martin[7]、 Katzman[8]、 Suppes[9]的 相 关 研 究 、1975年Childers发表的The Information-Poor in America[10]等。不论信息贫困研究确切源于何时,半个多世纪以来国内外学者为认识并解决这一问题累积了丰富的研究成果,因此有必要对其理论内涵、研究设计、表现维度和影响因素等进行综述,为未来研究提供启发。

1 信息贫困的内涵阐释

信息贫困内涵阐释是相关研究的理论基石,正如刘博提到传统信息贫困只是一个特定时间点静态度量群体的信息福利状态[11],可将信息贫困理解为人们处于一种无法利用信息答疑解惑的状态之中。除给予静态现状定义外,还可从信息行为、供给需求和经济贫困三个角度归纳当前信息贫困的概念定义:从信息行为角度出发是将信息贫困解释为个体信息行为导致的一种贫困生活情境;从供给需求角度思考是将信息贫困等同于信息供给匮乏和信息需求不满足;从经济贫困角度定义则是将信息贫困视为经济贫困的产物。

1.1 信息行为角度

Childers[12]率先从信息行为角度探讨信息贫困,将其定义为群体信息行为不当(特别是这些人的自我保护行为)导致的一种贫困情境。Chatman是这一角度的代表性学者,她首先着眼信息穷人的信息搜寻行为,之后又进一步调查了低技能工人和退休妇女的信息世界,并尝试用小世界理论、局内人局外人和圆周理论来解释这些群体信息贫困的形成原因,这一系列研究的核心在于将信息贫困看作人们自我感觉孤立无援的心理加之不信任周围环境、不愿分享或寻求信息的行为模式所形成的一种阻碍信息交流的小世界现象[13]。Chatman理论深刻影响着后来的诸多学者,例如Yu[14]在调查不同人群信息实践后归纳出信息不平等和个人信息实践有关;Bronstein[15]利用内容分析法对网络帖子进行分析印证出Chatman理论在网络环境下也是成立的;Burnett等[16]将Habermas的“生活世界”和Chatman的“小世界”概念联系起来解释人们信息获取与交流行为。从信息行为角度把握信息贫困的还有认为信息贫困是主体缺乏参与信息社会的基础能力的Barja[17],以及将“数字不平等”界定为不同主体在ICT和信息资源开发利用实践活动中形成的多样化信息差距的赖茂生等人[18],二者均强调了信息实践贫乏会形成信息社会的信息贫困。

这类观点可延伸到从信息行为产生环境来理解信息贫困:特定生活环境造成信息主体特定的信息行为,而这些行为又可能导致信息环境的特定化。已有研究中,朱明[19]关注到信息主体受资源、机会等因素限制构建出的个人信息世界导致了他们的信息贫困,Thompson[20]提到社会关系影响群体交流,Lingel[21]通过调查社区信息实践来解释为何社区规范和社会情境使信息贫困更为复杂化,Hersberger[22]探索了内因和外因驱动下的信息获取行为差异。这些研究所体现出来的思想是群体内部获取与传递信息是没有压力的,但当他们与局外人信息交流时则会因为社会规范、心理习惯等各种因素出现交流障碍,进而酿成群体信息贫困。从信息行为角度解释信息贫困的核心在于将环境、行为与信息贫困三者联系起来,以期探究信息贫困形成的原因。

1.2 供给需求角度

信息资源供给与信息需求满足情况是衡量信息贫困的重要指标,从这一角度对信息贫困进行界定是将信息贫困描述为没有可利用的信息资源或信息需求得不到满足。总体来说,将信息贫困看作是信息需求欠缺的相对较少,绝大部分学者还是将信息贫困定位于供给不足方面,如Shen[23]、Macdonald等[24]、Murdock等[25]、Duff[26]分别将信息贫困描述为太少符合描述的信息、不能平等获取优质充足的信息、物质匮乏和某些理所当然应当拥有的信息的缺乏,相丽玲等[27]同样提出信息贫困是指一些人未能得到足够信息。闫慧[28]在对农民数字化贫困进行结构性成因分析时将数字化贫困界定为主体缺乏物质化实体等数字化核心要素的状态。赵奇钊等[29]进一步考虑了供给不足的影响,将信息贫困拓展为社会信息主体因为缺乏足够有效的信息资源而导致的一种信息生态失调现象,这类似于胡鞍钢等[30]将信息贫困视为人们由于缺乏获取知识与信息的能力和机会,从而成为社会落伍者或边缘化群体。供给不足除了强调信息资源的量,还强调其质,如Akhtar等[31]将信息贫困定位于无法识别有价值的信息。Britz[32]将信息贫困定义为个人在特定情况下不具备必要的能力或物质手段来对信息进行有效获取、解释和适当应用的情况,这种定义则强调外因并非是供给不足的唯一解释,个人能力素养等内因同样应纳入考虑范畴。在需求不足方面,Jaeger等[33]将信息贫困解释为信息分布不均导致的人们获取信息的机会、能力、意愿相对匮乏,从而信息需求缺失或得不到满足。Yu[34]将信息贫困定义为信息穷人无法充分且自由地使用信息资源,加之自身信息行为和信息资产的限制无法满足自己的信息需求。Yu这一定义影响深远,为孙红蕾等[35]、赵奇钊等[36]和刘亚[37]等学者所使用,丁建军等[38]则更加明确地将信息贫困描述为信息需求得不到满足。从供给需求角度定义信息贫困体现了学者们对信息主体的关注,一个人若无法获得有效的信息资源供给或受诸多因素影响信息需求得不到满足,那他将毫无疑问是个信息贫困者。

1.3 经济贫困角度

经济贫困与信息贫困之间恶性影响,具体表现为“经济贫困—信息贫困—经济更加贫困—信息更加贫困”的因果循环过程。卢燕艳[39]就认为信息贫困和经济贫困是信息化过程中互为因果、互相转化的两种贫困状态,信息贫困既是经济落后的表现,又是经济落后的重要原因。考虑到二者关系,也有学者从经济贫困角度定义信息贫困。孙贵珍[40]强调信息贫困是人们受经济贫困影响无法占有信息资源且无法利用信息技术设备来满足自身发展的一种信息边缘化状态。卢燕艳[41]、何隽等[42]、李玉华[43]对信息贫困的界定也大致相似,认为信息贫困是经济水平落后致使人们在信息资源、信息基础设施、信息技术利用等方面产生差距进而处于贫困状态之中。国外方面,不少文献都将信息贫困视为一种经济现象,核心观点在于那些没有足够经济能力获取当代信息交流技术以及接受相关技术训练的人们会在社会中处于弱势地位。Hersberger[44]和Duff[45]关注到经济贫困与信息贫困的相关性,认为人们会因信息贫困被排斥到经济富裕之外。Shen[46]将信息贫困看作是一种经济、技术资源和社会权利贫困,Mihaly[47]着眼于信息贫困概念发展和意义演变,将其明确定义为个体受经济贫困和信息技术使用能力影响无法行动且无法应对日常生活中的挑战。从经济贫困角度定义信息贫困的着眼点是经济贫困对信息贫困的影响程度分析,此类研究也是探究经济基础与信息化发展关系的重要基石。

2 信息贫困的研究设计

2.1 信息贫困研究视角

信息贫困研究视角各异,较多研究从供给需求和信息主体生活环境方面展开。供给需求方面,刘雁[48]从信息需求和供给层面对信息需求个体和信息供给组织进行调研;丁建军等[49]基于信息产品供需视角阐释了连片特困区典型代表——武陵山片区信息贫困的表现形式、致贫原因;胡军等[50]研究了有效需求视角下的农民信息贫困问题;Haider等[51]指出目前信息贫困研究是从“缺乏”这一角度出发的。信息主体生活环境方面,Thompson[52]提出学习信息贫困的一个方法是集中在社会生活情景下的文化和行为问题,Shen[53]从文化和结构角度对信息贫困和减少城市边缘群体信息贫困的策略进行综述,Chatman[54]、Yu[55]、赖茂生等[56]分别从小世界生活、个人信息世界、社会习惯的角度出发研究信息贫困。

有学者尝试从其他角度来研究信息贫困。Britz[57]从道德与社会公平角度研究信息贫困问题。刘博[58]、王营盈等[59]都在脆弱性的维度或分析框架下探求为何农民在全球信息化环境中表现得如此贫弱。孙贵珍等[60]从农村信息传播层面提出农村信息贫困的解决对策。相丽玲等[61]从信息作为资源的内在属性出发探讨信息贫困形成的经济学机理。还有学者从整个社会环境角度来思考信息贫困,如孙红蕾等[62]、卢燕艳[63]、吴炯丽等[64]、张孟嘉[65]分别从信息环境、信息化发展、反贫困难点、信息生态视角研究信息贫困。

2.2 信息贫困研究对象

信息贫困研究对象往往是在自然地理环境、经济、社会和文化中处于劣势的区域或者群体。按照区域来划分,研究对象主要有两方面:一方面是放眼整个世界,研究非洲地区[66]或发展中国家[67]或发展中国家乡村[68],这些学者不仅将研究视角放在国际层面,还提出每个国家内部都面临着信息贫困。另一方面是国内学者对我国西部农村[69]、中西部地区[70]、苏北地区[71]或偏远山区[72]的研究。按照群体特征来划分,信息贫困研究对象如表1所示。值得注意的是,近些年来信息贫困研究群体有了一定的变化,除传统认知上的弱势群体外,青少年、学者或网络社群等具有一定文化水平且常常不被认为是信息贫困者的群体正受到学者们越来越多的关注。

表1 信息贫困研究对象群体汇总表

2.3 信息贫困研究方法

国内外信息贫困研究大多数采用定性与定量相结合的研究方法,以定性研究为主,定量研究较少。具体如表2所示,大部分学者在研究时会使用访谈法、问卷调查法、文献研究法等,其中访谈法、问卷调查法等组成的田野调查是学者们获得数据的主要方法,扎根理论主要用于概念界定,层次分析法与内容分析法是主要的数据分析方法。例如,于良芝[85]和闫慧等[86]分别利用扎根理论构建了个人信息世界概念和农村数字化贫困群体ICT接受行为的三层传导模型;Bronstein[87]和Hasler等[88]都利用内容分析法对收集到的网络帖子进行分析以了解网络社群信息贫困状况。也有学者建立指标体系来对信息贫困进行测评,如赵奇钊等[89]、李钢等[90]。信息贫困研究并无专门确定的方法,最终选择应综合研究目的、研究对象、时间、经济成本等多个因素而定。

表2 信息贫困文献研究方法汇总表

3 信息贫困内容综述

3.1 信息贫困维度之述

信息贫困如表3所示,主要表现为自身贫困与环境贫困两个方面。自身贫困是从信息贫困者角度论述的,强调群体由于自身原因而陷入贫困状态,表现为信息贫困者教育水平、信息意识、信息能力、信息交流、信息消费方面的贫困。

环境贫困则关注群体周边环境的影响,是群体周边可获取信息的匮乏,是与群体自身无关的物质基础设施和社会情境的贫困,包括信息资源、信息基础设施、信息服务和信息权利贫困。

在自身贫困中,信息意识贫困指的是信息价值认知不到位,没有主动获取、利用、接收和发布信息的意识;信息能力贫困也可以称为信息技能贫困,包括意识表达(无法意识到自己对信息的

需求,或意识到这些需求但却无法正确充分表达它们)、获取接收、遴选甄别、理解吸收、利用创造信息的欠缺;信息交流贫困表现为缺乏信息交流渠道、已有渠道单一以及Sweetland[94]发现的信息渠道偏见的存在;信息消费贫困指的是信息消费水平低以及信息消费波动性大,正如王营盈等[95]提出当农民消费水平受到冲击而无法实现平滑消费时就是脆弱的。在环境贫困中,信息资源贫困包括信息资源存量不足、时效性差、准确性低和发展潜力不足,当然也存在信息资源存量足够,但是这些资源不是人们所需的,即供需不匹配的问题;信息基础设施贫困包括电话普及率、互联网普及率、广播覆盖率、电视覆盖率、人均邮电业务量等的不足以致信息获取成本高;信息服务贫困包括服务水平低、服务方式单一和服务战略模式不当;信息权利贫困是信息贫困在个体政治权利上的表现,是贫困者无法公平享有利用信息的机会和自由。

表3 信息贫困内容综述汇总表

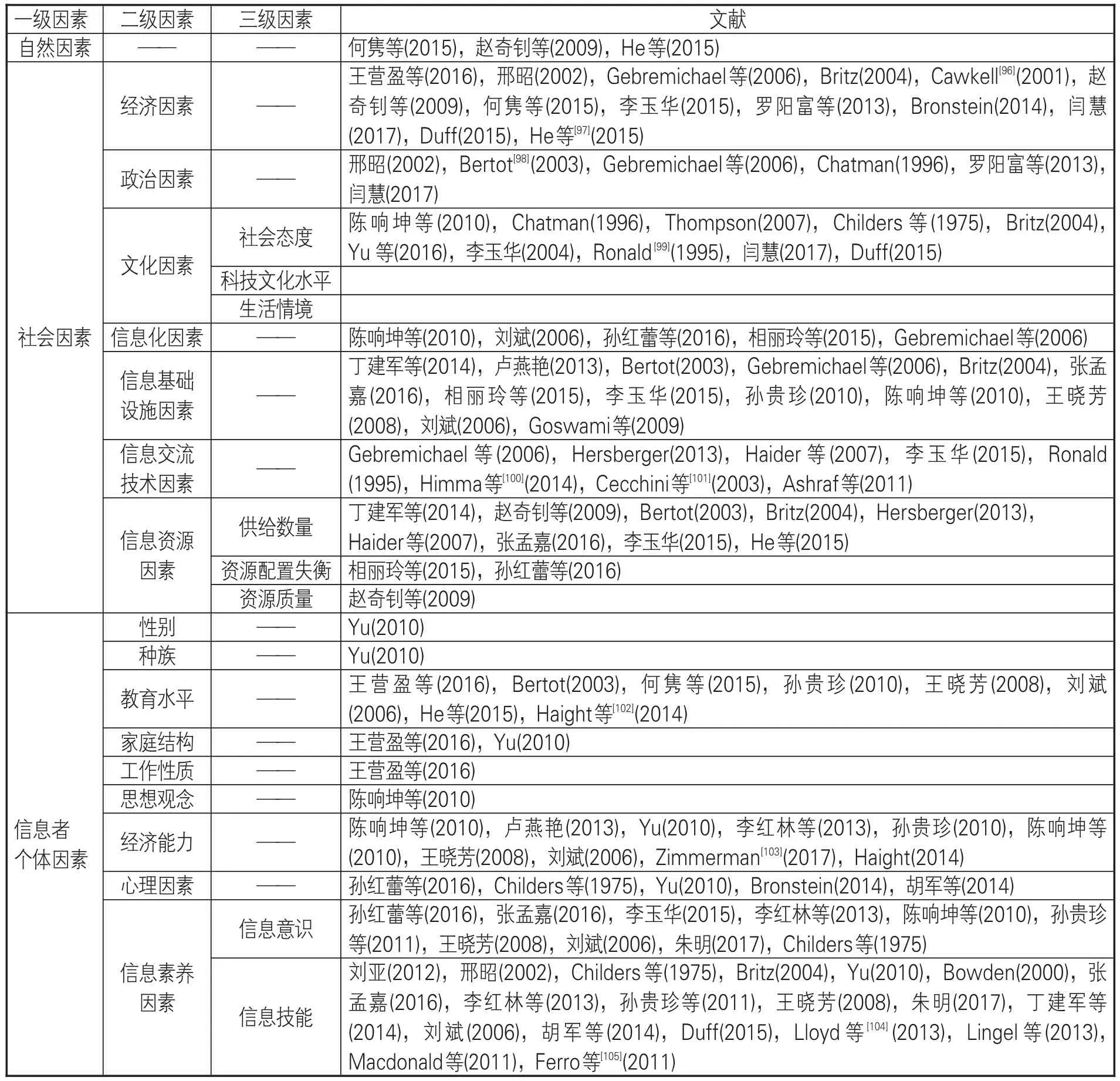

表4 信息贫困影响因素汇总表

3.2 信息贫困成因之析

信息贫困形成是多种因素综合作用的结果,可以归纳为自然因素、社会因素和信息者个体因素三类。总体来看,社会因素中的经济因素、信息基础设施因素、信息资源因素和个人信息素养因素对信息贫困的影响为大部分学者所强调。

自然因素、信息基础设施和信息资源因素不再赘述。社会因素中一个地区如果经济上发展水平低或发展不稳定,政治上政府扶持力度不够、扶持不均匀、社会规范不健全等都会造成这个地区的信息贫困。文化因素包括社会态度、科技文化水平和生活情境,社会态度指的是其他社会群体对信息贫困者的影响,例如社会主流媒体的排斥、社会文化工作者的不支持。信息化因素是与信息直接有关的各种社会因素总和,信息化水平低、信息爆炸与信息贫瘠共存、信息服务费用高和信息外溢都会造成信息贫困。信息交流技术的开发不完全、不可获取以及地区差异也是影响信息贫困的一个重要因素。在信息者个体因素中,经济能力指的是个人信息资产、信息购买力、信息消费与信息购买平衡度;心理因素对信息贫困的影响是缺乏自信、不信任、不安全感和自我保护等心理导致的自我排斥与隔离;信息素养因素包含信息意识和信息能力两个方面,分别指的是信息敏感度、信息需求自我判断和包括语言技巧、信息获取能力、检索能力、信息判断能力、知识构建与创新等在内的利用信息的能力。

3.3 信息贫困解决之道

解决信息贫困首先要细分贫困群体并注重不同贫困主体之间的差异性。Gebremichael[106]指出“提高撒哈拉以南国家信息基础设施建设并不意味着这些群体非得要放弃他们的本族艺术、文化和歌曲才能换得技术进步”。其次是关注信息贫困的合理性问题,Britz[107]意识到“信息分布不公当有助于提高信息贫困群体生活时其存在即是合理的”,赵玲玲等人[108]持有相似观点,认为适度的信息不平等对于完善发展个人能力、加强信息弱势群体内部凝聚力与外部联系、促进整个信息社会的发展都有积极作用。

解决信息贫困问题还需要从国家、第三方力量和贫困者个人三个方面入手。国家层面上,朱明[109]、王冬放[110]强调要建立健全解决信息贫困的政策体系,并确保这些政策的整体协调性、连续性和实施程度。更具体的措施一是要加快基础设施建设以改善信息环境,如相丽玲等[111]认为加强信息基础建设的援助是解决我国现阶段信息贫困现状的基本策略,李玉华[112]、吴炯丽等[113]、陈响坤等[114]同样将信息基础设施建设看作解决信息贫困的措施之一;二是教育科技的作用需得到重视,要加强信息化人才培养与引进,以张孟嘉[115]为代表的学者就意识到了教育对国家信息化建设的带动作用;三是从信息资源角度出发,优化存量、创新增量、保障信息资源的安全可获取,这一想法在孙红蕾等[116]、卢燕艳[117]的研究中可以看到。第三方力量通过提供完善的信息服务将在解决信息贫困问题中发挥着不可忽视的作用,Shen[118]谈及图书馆的信息服务、Haider等[119]建议要建立专业人才组成的信息机构、罗阳富等[120]提到社会媒体的理念转变等,诸如此类的建议还有很多,归结起来是一方面要有专门的信息机构和完善的信息服务系统,另一方面是这些信息机构要提升信息服务质量、通过各种活动保证公民的信息权利和机会。除强调外部力量外,还需从贫困者入手,通过扶持贫困者自身的发展来提升其获取信息和融入社会的能力:例如孙贵珍[121]、吕惠云[122]指出要提高贫困者收入水平与信息购买力,王建等[123]、刘灿[124]关注培育贫困者信息意识和信息权利意识,以及几乎大部分学者都关注到的要推进信息素养培训以提高贫困者的信息意识和信息能力。

4 结语

信息贫困经过几十年的研究已形成几种相对成熟的内涵阐释,无论从信息行为、供给需求还是经济贫困的角度理解信息贫困都有其合理性。已有信息贫困研究出发点各异,研究对象覆盖国内外不同地区和群体,以定性研究为主。信息贫困主要从自身贫困与环境贫困两个方面表现出来,其影响因素有自然因素、社会因素和信息者个体因素三类。由此可见信息贫困研究应关注区域特征,思考时代发展对信息贫困区域的影响,关注贫困者个体特征,拓展研究视角和研究方法,从更具体、更实用的角度研究信息贫困解决上的应有之义,以切实、有效、精准摆脱信息贫困。

未来研究中还有不少问题值得我们去思考:一是在概念定义中如何体现信息贫困的共性与特性?其内涵和特点又是如何?又该如何区分暂时性信息贫困和长久性信息贫困?二是应该进一步注重信息贫困种群差异性,具体问题具体分析,研究这些对象的特殊之处,如学者的信息贫困表现为获取所需信息时受限,而少数民族的信息贫困更多与民族文化以及群体心理等直接有关,这就需要信息贫困研究从不同视角展开。三是对于图书情报领域而言,要理解图书馆等信息服务机构在摆脱信息贫困中的重要地位,并思考公共文化服务机构在消除信息贫困中该如何担当起相应的社会责任。