准噶尔盆地东缘中侏罗统头屯河组层序地层与沉积演化

2018-08-06李欣宇黄澎涛殷栋法司马献章俞礽安

李 欢,邹 灏,, 李欣宇, 黄澎涛, 张 强, 殷栋法, 司马献章, 俞礽安

(1.成都理工大学地球科学学院,四川 成都 610059;2.中煤地质工程总公司,北京 100037;3.中国地质大学(武汉)资源学院,湖北 武汉 430074;4.中国地质调查局 天津地质调查中心,天津 300170)

引言

层序地层学理论自诞生至今,其在陆相盆地岩性油气藏研究中已成为预测赋油气层岩性储层的有效手段和方法[1-5]。准噶尔盆地是仅次于塔里木盆地的我国第二大盆地,形态大致呈三角形,面积约为13×104km2,是我国西北地区重要的含油气盆地[6-8]。盆地东部是重要的油气富集区及产区,其中侏罗纪发育的沉积岩地层是重要的储集层,整个盆地已发现的油气资源有近一半储存在侏罗系地层之中,油气资源量十分丰富,是目前准噶尔盆地最主要的勘探目的层之一[9-11]。

高分辨率层序地层学由Cross教授在1988年提出[12],大约在1995年开始引入中国[13-14],是一种以钻探岩心、三维露头和测井数据为基础,运用精细层序划分与对比的技术构建三维地层关系,建立区域储层的成因、评价和预测的一种新理论[13-17],被广泛应用到国内外陆相盆地石油的勘探与开发领域[14,18-19]。准噶尔盆地中侏罗统头屯河组地层单元平均厚度为350~400 m,受古地貌和物源的控制,地层厚度由北东向南西方向逐渐变薄,同时埋藏深度增加。前人对其沉积特征已经开展了部分研究工作,认为其属于辫状河三角洲沉积体系,有利储层以三角洲前缘亚相的水下分支河道砂体为主[20-21]。目前对该地区的研究均在三级层序地层格架内进行,而对其高分辨层序地层及沉积充填过程的研究仍甚微[12-13,22],因此,有必要进一步展开其沉积特征的精细分析与研究。本文研究针对准噶尔盆地东缘的中侏罗统头屯河组地层,通过对录井、测井资料分析,开展高分辨率层序地层划分和对比,划分沉积微相并分析沉积充填过程,结合区域地质背景,建立研究区头屯河组沉积演化模式,以期为下一步勘探部署提供地质依据。

1 区域地质概况

准噶尔盆地地处哈萨克斯坦古板块、西伯利亚古板块和塔里木古板块的交汇处,属哈萨克斯坦古板块的一部分[23]。盆地从晚石炭世到第四纪,先后经历了前陆型海相-残留海相盆地(晚石炭世—早二叠世)→前陆型陆相盆地(中二叠世—晚二叠世)→振荡型陆相盆地(三叠纪—古近纪)→类前陆型陆相盆地(新近纪—第四纪)4个构造-沉积演化阶段[24]。准噶尔盆地侏罗纪是典型的封闭型陆相坳陷盆地,气候和构造是控制相对湖平面升降的主要因素,中新生代准噶尔盆地周边的隆升常伴随着盆地中心的构造沉降[25-26]。

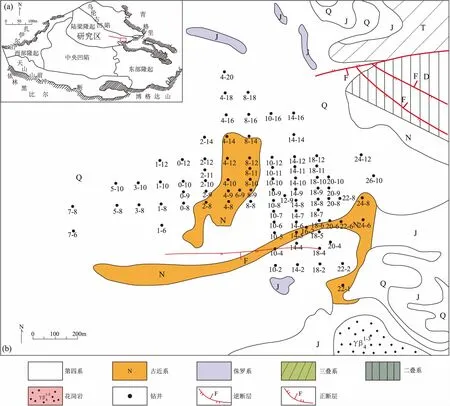

图1 研究区位置及工程布置地质简图(据金若时[22]修改)

Fig.1 Location,project layout and simplified geological map of the study area (modified from Jin Ruoshi et al., 2014)

研究区地处准噶尔坳陷区东北缘,隶属陆梁隆起带内的滴南凸起,坐落于克拉美利山脉脚下(图1a),区内出露地层包括上古生界的泥盆系,中生界的侏罗系和晚古生界的泥盆系,以及新生界的新近系和第四系,其中第四系在区内分布最为广泛(图1b)。侏罗纪地层自上而下划分为喀拉扎组(J3k)、齐古组(J3q)、头屯河组(J2t)、西山窑组(J2x)、三工河组口(J1s)和八道湾组(J1b),其中西山窑组(J2x)和八道湾组(J1b)为该地区的含煤地层。

2 高分辨率层序地层特征

2.1 层序界面

高分辨率层序分析最基本的问题是识别层序界面和湖泛面,层序界面的类型、级别及展布特征决定了层序的性质,明确不同级次界面的识别标志与成因类型是准确划分层序地层的关键[27]。通过详细分析露头、录井和测井资料,头屯河组地层可区分出3种不同级别和成因类型的层序界面:大型冲刷面、结构转换面和弱冲刷面与相关整合面。

2.1.1 大型冲刷面(Ⅲ级层序界面)

研究区内存在两个大型冲刷面,分别为西山窑组(J2x)与头屯河组下段(J2t1)的界面、头屯河组上段(J2t2)与齐古组(J3q)的界面。其中前者为不整合界面,与次级构造活动强度的幕式变化有关,通常表现为大型河道中砂岩对下伏河道间泥岩进行的冲刷现象(图2)。后者也为不整合界面,表现为高能冲刷面,分流间湾粉砂岩和泥岩上覆为齐古组中砂岩。界面上下岩性、颜色及粒度等特征发生突变,测井剖面上主要表现为自然伽马和自然电位曲线发生突变。此类界面与次级构造活动强度的幕式变化有关。

2.2.2 结构转变界面(Ⅳ级层序界面)

此类界面大多发育于剖面结构由粗到细再到粗的正向粒序结构到逆向粒序结构的转换点位置[27-28],该界面在研究区中的表现形式主要为中或大幅度的冲刷面(图2)。岩性变化在测井剖面上主要表现为自然伽马和自然电位曲线发生小幅度突变。本界面在研究区各井中也较为常见。

2.1.3 弱冲刷面与相关整合面(Ⅴ级层序界面)

该界面附近砂质沉积物活动较为活跃,表现为基准面不稳定,常具大幅度的波动变化,其上层与下层的地层存在较为明显的岩性变化。该界面偶尔也会出现在水动力较弱的低能环境中(图2),界面两侧的地层无太大的岩性差异,岩心剖面上通常出现较为显著的颜色与岩性变化、出现冲刷面等现象[28]。在测井剖面上自然伽马和自然电位曲线的变化也不显著,有时可见轻微突变。

2.2 湖泛面

湖泛面在研究区按成因可划分为Ⅲ级、Ⅳ级和Ⅴ级3种湖泛面[27-29]。Ⅲ级湖泛面对应区域性湖水进退过程的最大湖泛期,Ⅳ级湖泛面对应区域性湖水进退过程的旋回湖泛期,Ⅴ级湖泛面对应区域性湖水进退过程的韵律湖泛期。3个界面在测井剖面上由“高伽马、低电位”逐渐减小波动幅度至弱锯齿型,在岩心中具有与之对应的湖进-湖退韵律旋回的岩性组合和变化规律。

2.3 高分辨率层序划分及其特征

高分辨率层序的结构类型较多,变化也比较复杂,根据郑荣才[27-28]提出的理论模型可将其划分为3种基本类型和7种亚类型。在研究区头屯河组地层中,主要发育向上“变深”对称型和非对称型这两种基本类型。

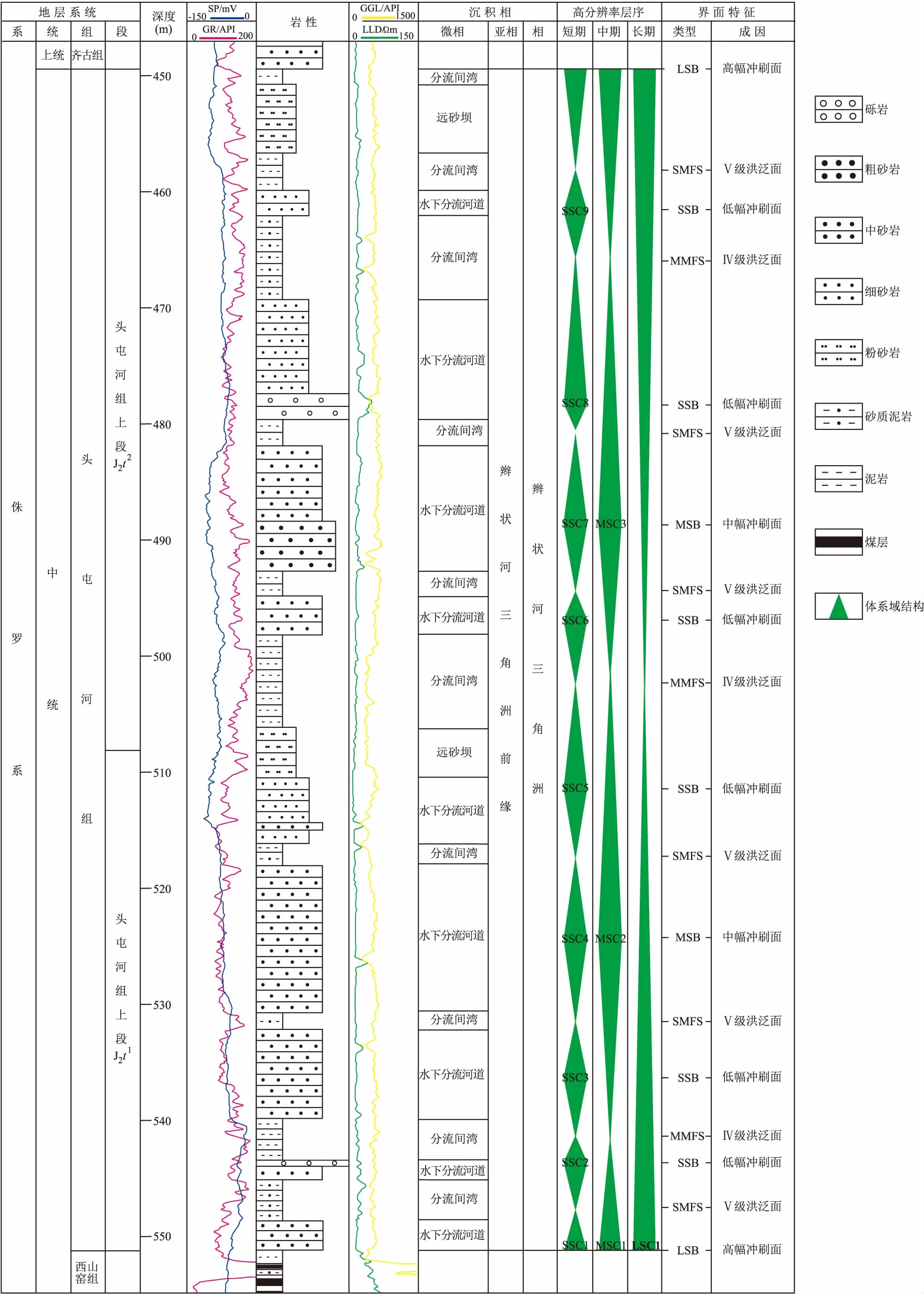

依据各级次层序界面的层序地层学意义及基准面升降对于地层旋回特征和沉积作用的影响,结合钻井岩心观察描述、录井以及测井曲线特征,可将研究区头屯河组自下而上地划分出1个Ⅲ级旋回层序(LSC1)、3个Ⅳ级旋回层序(MSC1~MSC3)和9个Ⅴ级旋回层序(SSC1~SSC9)。Ⅲ级旋回层序的转换面是最大湖泛面,根据层序地层显示其上升半旋回和下降半旋回的沉积具有镜像对称的特征(图2),表明其是在较稳定的构造沉降过程之中形成的。Ⅳ级旋回层序是最具有等时对比意义的层序[27],具有较为完整的水进-水退旋回性,在垂向上由一系列的Ⅴ级旋回层序按一定的结构样式相互叠加组合而成[30]。依据基准面在抬升与下降过程中的沉积演化序列和地层旋回性特征,可知研究区头屯河组发育向上变深再变浅的对称型Ⅳ级旋回层序。按照上升和下降半旋回的厚度差异,又可详细划分出3种亚类型,即以上升半旋回为主的不完全对称型、近完全对称型和以下降半旋回为主的不完全对称型(图2)。Ⅴ级旋回层序韵律性明显,沉积厚度为6~15m,反映湖水上侵到退去的沉积演化过程。由于层序界面Ⅴ级旋回的基准面具有较强的波动性,造成其旋回结构较为多样化,旋回的基本结构可划分为向上“变深”对称型和非对称型两种类型和多种亚类型。

图2 准噶尔盆地东缘中侏罗统头屯河组沉积相和高分辨率层序地层综合柱状图(14-9井)

LSC. Ⅲ级旋回层序;MSC. Ⅳ级旋回层序;SSC. Ⅴ级旋回层序;LSB. Ⅲ级层序界面;MSB. Ⅳ级层序界面;SSB.Ⅴ级层序界面;LMFS. Ⅲ级洪泛面;MMFS. Ⅳ级洪泛面;SMFS.Ⅴ级洪泛面

Fig.2 Column of sedimentary facies and high-resolution sequence stratigraphy of the Middle Jurassic Toutunhe Formation on the eastern margin of the Junggar Basin (14-9 well)

图3 准噶尔盆地东部地区中侏罗统头屯河组层序地层对比剖面

Fig.3 Sequence stratigraphic correlation of the Middle Jurassic Toutunhe Formation on the eastern margin of the Junggar Basin

2.4 层序对比

高分辨率层序地层对比是同时代地层与地层或者地层与界面间的对比,并非岩性地层的对比[30]。在成因层序对比中,基准面旋回的转换点是指基准面上升与下降之间的转换位置,可作为年代地层对比的最佳位置[31]。因此把基准面由上升变为下降的转换面作为地层对比的最佳位置和对比初始面,以中期基准面旋回的底界面为地层对比的终止面,在研究区展开了以Ⅳ级旋回层序为对象的连井剖面对比研究,并建立了高分辨率等时地层对比格架(图3)。

剖面方向选择从南东至北西的顺物源方向。整体来看,研究区头屯河组由3个Ⅳ级基准面旋回组成,且沿物源方向各个旋回层序的沉积厚度变化不大(图3)。层序MSC1时期沉积厚度最大,约30~60m,沉积物以砂砾岩夹泥岩为主;层序MSC2时期沉积厚度最小,约15~25m,沉积物以细砂、粉砂岩为主,非常有利储层的发育;层序MSC3时期的沉积厚度居中,约20~35m,沉积物以泥岩为主,含少量砂质泥岩和砂岩。从MSC1~MSC3时期岩性逐渐变细,以含砾砂岩向泥岩过渡,表明这期间的沉积环境具有“辫状河→辫状河三角洲→湖泊”的演化过程,也揭示出在该时期发生过一次较为显著的湖侵作用。

3 沉积相类型及特征

在上述建立的层序地层格架基础上,结合岩石学特征及沉积韵律,将研究区近百口探井的资料进行综合分析,将头屯河组发育的沉积相类型划分为河流相、辫状河三角洲相和湖泊相3种类型。

3.1 辫状河流相

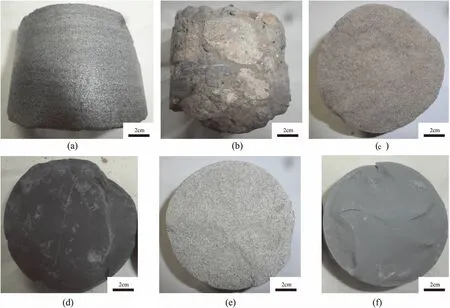

辫状河流相沉积主要发育在头屯河组下段,主要分布在研究区南东地区。根据其沉积物的岩性和构造可划分为河床亚相(图4a)与河漫亚相(图4b),并可细分为河床滞留、心滩、河漫滩及河漫沼泽等沉积微相。

3.1.1 河床亚相

(1)心滩微相

心滩的上游与下游沉积特征存在明显差异。从心滩上游至下游沉积物颗粒由粗变细,且逐渐由侵蚀作用过渡到沉积作用,呈条带状或透镜状顺流分布。可见大型槽状、板状交错层理及波状层理等反映河流动荡沉积的构造,砂层平均厚度为数十米至十几米,偶尔可见薄层的暗色泥岩夹层和炭化植物碎屑。岩性多为灰色-灰绿色的中-粗粒砂岩(图5a),底部可见少量细砾岩。垂向上砂体的粒度自下而上由粗变细,说明心滩存在向下游迁移的特征。砾石直径约6~15mm,成分以具有粒状结构与斑晶的岩浆岩和具有变余和变成结构的变质岩为主。砂岩的成分以烟灰色-无色石英和黑灰色岩屑为主(图6a、b),粒度较粗,粒径在0.25~1 mm之间,结构成熟度较低。心滩沉积物自然电位曲线幅度大,且较光滑,具体表现为箱形(图4a)。

(2)河床滞留微相

河床滞留沉积是河流在洪水泛滥期发生冲刷和沉积作用而形成的呈不连续透镜状沉积体,是河道底部沉积的最粗的一套碎屑沉积物[28],发育在该研究区沉积旋回的最底部,表现为明显的冲刷构造和间断透镜体。岩性多为灰白-灰色或杂色的砾岩,砾石粒径约1~6cm,填隙物呈赤色且成分复杂(图5b);砾石层沉积厚度小于2m,砾石呈叠瓦状排列,对当时河流的流动方向具有一定的指示作用。

3.1.2 河漫亚相

(1)河漫滩微相

河漫滩微相沉积物粒度较小且均匀,岩性多为暗红、灰褐色砂岩和粉砂岩(图5c)。沉积构造主要有水平层理、透镜状层理等,反映了水流作用小且持续的沉积环境。测井曲线多为齿化钟形或指形,幅度差较大,自然电位曲线具有略微齿状正异常的特点,电阻率曲线波动最大,呈明显高值(图4b)。

图4 各沉积相典型沉积韵律及测井相特征

Fig.4 Representative sedimentary rhythms and well logs for individual sedimentary facies

(2)河漫沼泽微相

河漫沼泽主要发育在潮湿的气候条件下,由河漫滩上低洼积水地带植物生长繁茂并逐渐淤积而成,或是由潮湿气候区河漫湖泊发展而来的[28]。沉积物以灰黑-黑色炭质泥岩或煤层为主(图5d)。

图5 典型沉积相岩石学特征

a. 灰绿色中粗砂岩;b.灰褐色杂砾岩;c.灰褐色细砂岩;d.炭质泥岩;e.灰白色细砂岩;f.绿色泥岩

Fig.5 Petrological characteristics of representative sedimentary facies

3.2 辫状河三角洲

研究区内辫状河三角洲可识别出3个亚相单元,主要发育在中侏罗统头屯河组上段,部分发育在头屯河组下段。发育有平行层理、交错层理等沉积构造,常见叠覆冲刷构造。底部主要为砂砾岩,中部主要为砂岩,上部为粉砂岩和少量泥岩并夹杂大量炭质植物碎屑,发育波状层理和局部的脉状层理。

3.2.1 辫状河三角洲平原亚相

辫状河三角洲平原多表现为以含砂、砾为主的辫状河沉积,岩性主要以大量的杂色砾岩、砂岩和两者过渡的沉积岩为主,顶部可见薄层粉砂岩。辫状河道底部可见厚度变化较大的砾岩层,常以透镜体或夹层的形式出现在砂砾岩之中。整个辫状河三角洲平原亚相发育较厚,可见较大规模的交错层理和粒序层理。砾石大多呈棱角-次棱角状,磨圆中等,粒径一般在2~3cm之间,个别可达15cm,分选性较差,无明显的定向排列。砂岩通常为富含岩屑和长石的杂砂岩为主,杂基含量较高,成分成熟度低,显示物源区与沉积区距离较近且搬运和沉积速度较快的特点。

该亚相中呈现有多层粒序层理顶部缺失、层理顶部冲刷面上继续叠加新的粒序层理的现象,反映了在三角洲平原河流中水流强弱的旋回特征。并且该亚相横向上据钻孔显示存在多个辫状河道砂体交错叠加现象。自然电位曲线多表现为微齿化的箱形与钟形的组合(图4c)。

3.2.2 辫状河三角洲前缘亚相

(1)水下分流河道微相

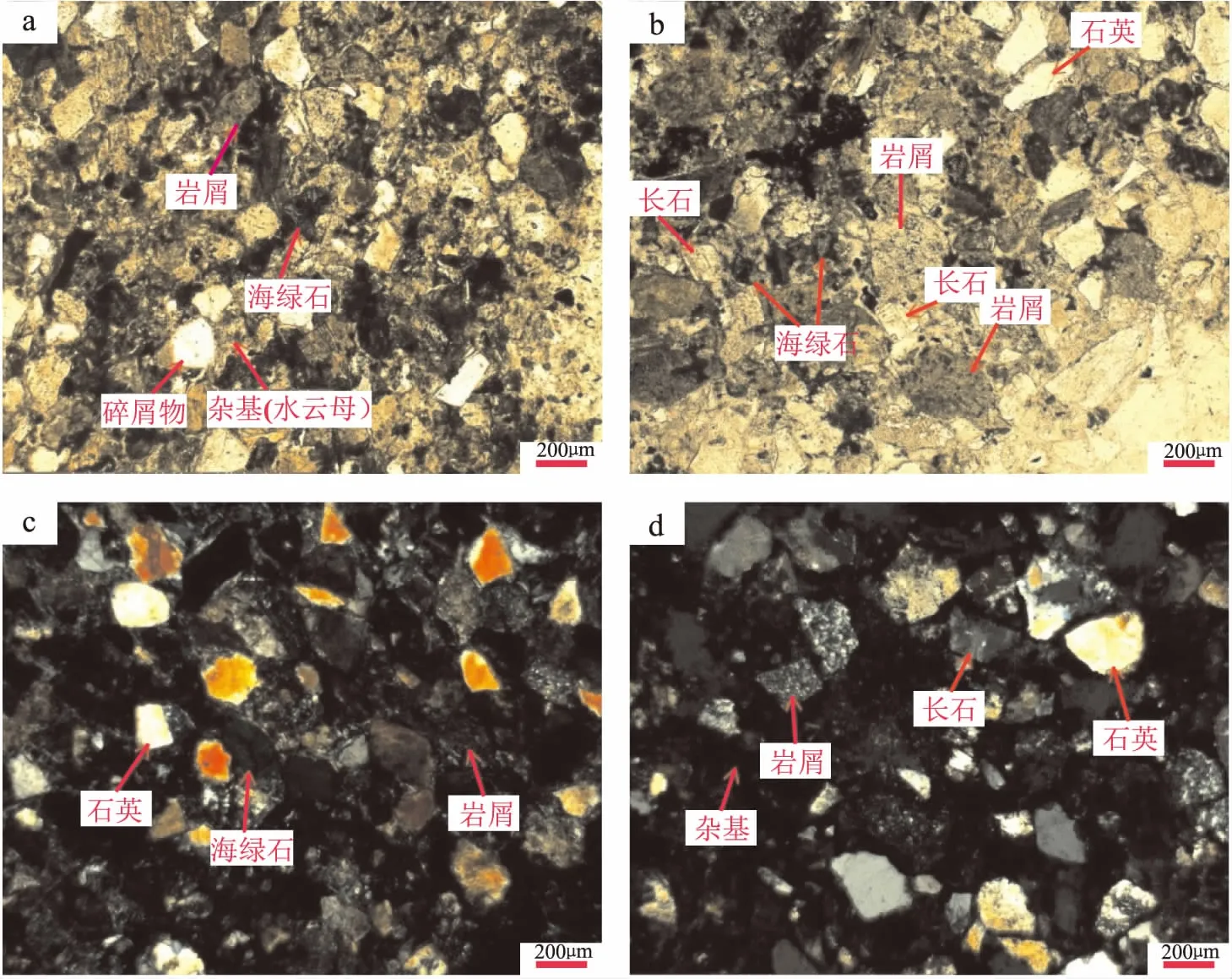

水下分流河道沉积物较粗,反映水流作用较强的沉积环境。沉积构造较为丰富,可见冲刷充填构造、平行层理、板状交错层理等,砂体中常见泥砾、滑动变形构造。岩性较分流河道稍细,主要为浅灰色砾岩、砂砾岩、砂岩等,颗粒支撑(图5e)。在垂向上,水下分流河道主体岩性为中-粗粒砂岩,砂体呈现明显从含砾中-粗砂岩到细砂岩的正韵律,存在不同水下分流河道之间的叠置沉积,顶部存在冲刷现象,导致接连出现沉积间断。可见海绿石等矿物,可能为机械搬运的结果,海绿石等自生矿物反映出当时物源区沉积环境的沉积速率较缓慢(图6c、d)。测井曲线的形态均为箱型或钟形,局部具微小锯齿形态,其中自然电位呈负值,电阻率曲线呈正高值(图4d)。

(2)分流间湾微相

分流间湾微相在研究区分布广泛,主要岩性为灰色-灰绿色粉砂质泥岩和泥岩。粉砂岩中具水平状层理和透镜状层理,泥岩具水平层理或块状层理。在垂向上,总体呈“泥厚砂薄”的反旋回沉积序列,表明当时沉积环境为水动力较弱的浅水环境,并且以泥质沉积为主,大颗粒的砂较少。

(3)河口坝微相

河口坝为水流由快变缓区域,沉积物沉降速度最快,沉积物主要以砂岩为主。可见槽状交错层理、平行层理、滑动变形等沉积构造。但河口坝沉积发育面积很小,可能是因为当时研究区水动力较强,河流改道频繁所致。

3.2.3 前辫状河三角洲亚相

研究区前辫状河三角洲亚相仅发育前三角洲泥微相。前三角洲沉积以颜色较深且质地均匀的厚层泥岩为主,位于辫状河三角洲前缘向湖底的深水区,水平层理发育。测井曲线中伽马曲线呈较高值,自然电位曲线为小幅度波动的齿形线,电阻率曲线呈小幅度波动的低值(图4e)。

3.3 湖泊相

研究区内的湖泊相可细分为滨浅湖和半深湖-深湖两个亚相,主要发育在头屯河组上段地层中。滨湖相带水动力条件复杂,主要受强烈的波浪作用和湖水的进退作用影响,其沉积物类型丰富,主要为青灰-灰色泥岩和粉砂岩(图5f),岩心部分段呈现赤红色,可能存在层位局部氧化的现象。碎屑物质分选性和磨圆度均较好,沉积物颗粒大小在平面上具有环状特征,由外向内碎屑物质粒度变小,且入湖口附近见少量重矿物。自然电位曲线呈现为齿形,局部为平直型(图4f)。

图6 含海绿石、长石、石英杂砂岩显微照片

a. 含海绿石细粒长石石英杂砂岩; b. 含海绿石细粒长石石英杂砂岩;c. 含海绿石细中粒长石石英杂砂岩;d. 含细砾粗中粒长石石英杂砂岩

Fig.6 Photomicrographs of greywacke containing glauconite, feldspar and quartz

4 沉积环境演化

4.1 沉积相展布特征

在上述对于研究区层序地层特征和沉积相研究的基础上,本文以层段为编图单元绘制了沉积相平面图,揭示了该区头屯河组上段和下段的沉积相平面展布特征,并阐明其沉积环境演化规律。

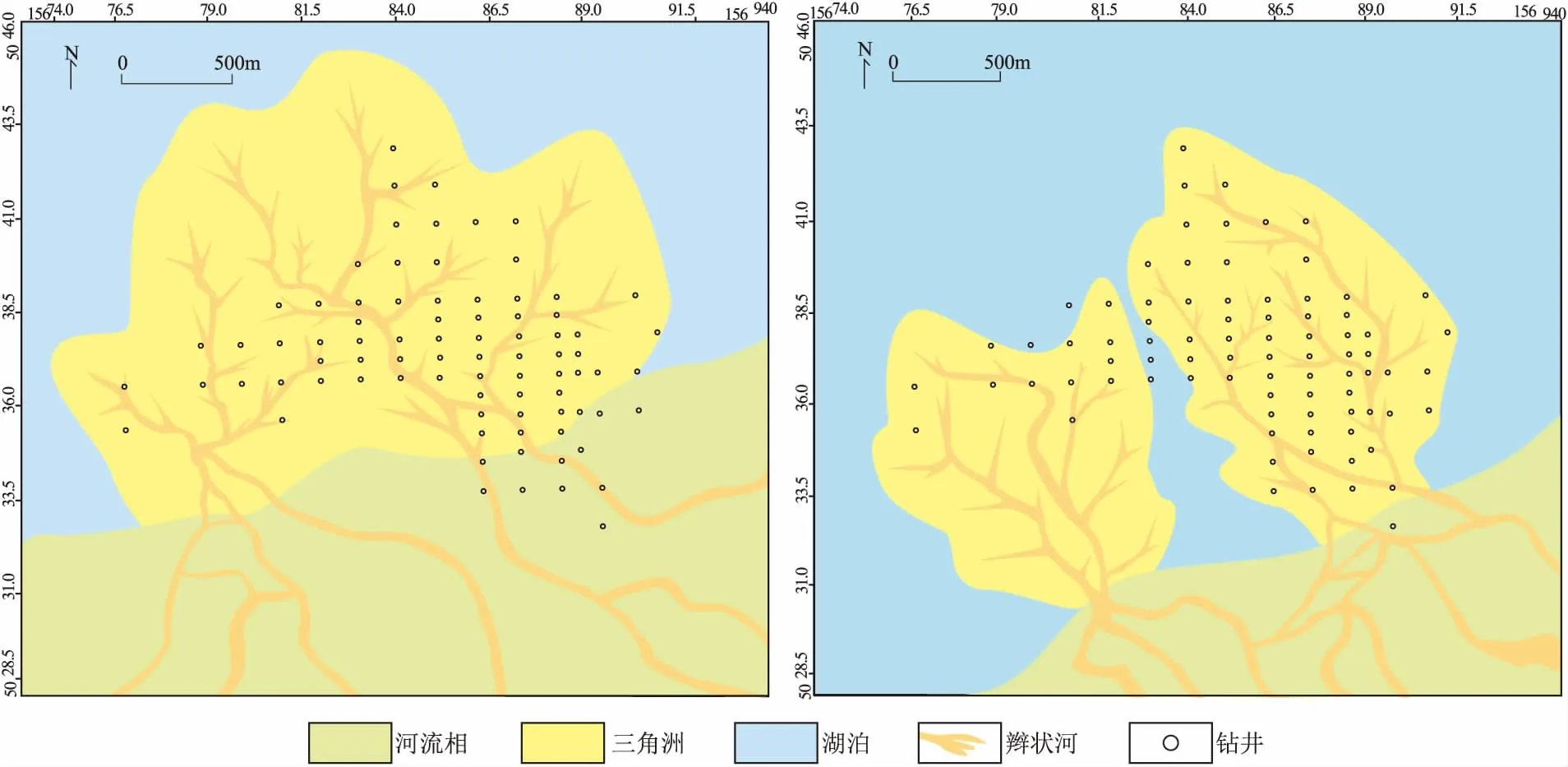

J2t1段沉积期,受燕山Ⅰ幕构造运动的影响,盆地东部发生大幅度抬升,克拉美利山也随之强烈隆升,加之气候条件较为干旱,导致湖盆萎缩[32-33]。研究区整体上表现为冲积平原背景下的砂质辫状河沉积,自南东至北西方向依次表现为辫状河、辫状河三角洲和湖泊沉积(图7a)。研究区J2t1沉积前地势较平缓,南东方向的克拉美利山为研究区辫状河三角洲的物源区,为其提供了大量的碎屑物质,由地表水流作用向北西方向搬运并发育大范围的辫状河沉积。河流在山谷中流动时受到了地形因素的控制,主要以下蚀作用为主,侧蚀作用较弱,河道几乎无大幅度改变;流至沟谷外侧平原区后以侧蚀作用为主,河流肆意改道,形成泛滥平原沉积。

J2t2段沉积期,该地区自北西向南东发生过一次大范围的湖水上侵事件,导致整个研究区被湖泊淹没,形成了较为广泛的湖泊沉积,地形差异减小。陆源碎屑物质向克拉美利山方向后退,尽管自南东至北西方向也依次发育了辫状河、辫状河三角洲沉积,但其沉积区的面积缩小,整个研究区仍以湖泊沉积为主(图7b)。

图7 J2t1段沉积期(a)和J2t2段沉积期(b)沉积相展布

Fig.7 Sedimentary facies distribution during the deposition of the first member (J2t1) (a) and second member (J2t2) (b) of the Middle Jurassic Toutunhe Formation

4.2 沉积演化模式

研究区中侏罗统头屯河组具有辫状河沉积、辫状河三角洲沉积及湖泊沉积的沉积特征。对比前人[34]在邻近相关地区的研究成果,研究区中侏罗统头屯河组的沉积环境和沉积背景概况如下。

(1)准噶尔盆地侏罗纪属坳陷型湖盆,湖盆整体上连成一片,水域面积宽广[35-36],在中侏罗统头屯河组中期发生过一次湖侵作用。该区湖泊相绝大部分为滨浅湖,只有局部地区为半深湖-深湖相。

(2)在准噶尔盆地侏罗系的各个沉积时期,河流广泛发育[37-38]。冲积扇大多发育在离源区较近的湖盆山麓周围,而向盆地内部方向由于地势变缓,形成大范围的辫状河沉积,导致沉积基底较为平缓。

(3)在盆地周缘山脉的控制下,侏罗纪时期可划分为八大古水系,其控制着该时期准噶尔盆地的沉积作用[39]。克拉美利水系为该研究区的主要物源区,大量碎屑物质由河流地质作用搬运到盆地边缘的缓坡地区,形成大范围的辫状河三角洲沉积。

图8 准噶尔盆地东南缘中侏罗统头屯河组岩相柱状图及沉积演化模式

Fig.8 Column of sedimentary facies and sedimentary model showing the braided delta-lake evolution of the Middle Jurassic Toutunhe Formation on the eastern margin of the Junggar Basin

综合上述的研究成果,针对研究区中侏罗统头屯河组的沉积特征,建立了辫状河-辫状河三角洲-湖泊相过渡的组合沉积演化模式(图8)。研究区中侏罗统头屯河组以燕山Ⅰ幕构造运动为背景,气候条件由西山窑组的温润湿热转变为干旱-半干旱条件,受到克拉美利水系影响,在克拉美利山前形成了南东—北西向展布的沉积体系。头屯河组经历了2个沉积演化阶段:(1)下段沉积期(J2t1),克拉美利山发生隆升,盆地基底相对下降,研究区沉积了一套辫状河粗碎屑岩;(2)上段沉积期(J2t2),盆地基底相对抬升,发生了一次湖侵作用,研究区沉积物主要为滨浅湖泥岩。由此说明,在中侏罗世期间,研究区沉积体系由辫状河沉积转变为湖泊沉积,经历了由辫状河到湖泊上侵的演变过程。

5 结论

(1)在准噶尔盆地东缘中侏罗统头屯河组识别出大型冲刷面、结构转换面及弱冲刷面与相关整合面3种界面类型,并进一步划分为1个Ⅲ级旋回、3个Ⅳ级旋回和9个Ⅴ级旋回。Ⅲ级和Ⅳ级旋回的层序结构以向上“变深”复变浅的镜像对称型为主,Ⅴ级旋回的层序结构主要发育向上“变深”的非对称型结构。

(2)准噶尔盆地东缘中侏罗统头屯河组以陆源碎屑沉积为主,沉积构造丰富。岩性主要为砂砾岩、砂岩、粉砂岩和泥岩,发育辫状河流相、辫状河三角洲相及湖泊相。J2t1段沉积期,克拉美利山为碎屑物质的物源区,经河流作用向北西方向发育了大量砂砾质的辫状河沉积;J2t2段沉积期,湖泊由北西向南东方向上超,发育了广泛的湖泊沉积。

(3)头屯河组沉积时期湖泊深度较浅,沉积基底平缓,湖泊边缘坡度小,具有辫状河、辫状河三角洲及湖泊3种沉积环境相结合的沉积演化模式。

致谢:中煤地质工程总公司和天津地质调查中心在本次研究过程中提供了很大帮助,在此致以诚挚的谢意!