首都圈地区MS≥5.0地震时空演化分析1

2018-08-04王亚茹

王亚茹 王 想

首都圈地区S≥5.0地震时空演化分析1

王亚茹1,2)王 想1)

1)河北省地震局,石家庄 050021 2)中国科学技术大学,合肥 230026

本文对1880年以来首都圈5级以上地震的时空特征进行分析,认为首都圈地区5级以上地震活动存在10年左右的周期性,地震发生有自西向东迁移的特征且这一迁移具有轮回性。目前,首都圈地区处于发震的时间节点上,根据迁移性和轮回性认为未来首都圈东部地区发生5级以上地震的可能性较大。

首都圈 地震 时空演化 活动性

引言

地震活动时起时伏,具有明显的轮回性,但又不是简单的重复,地震发生的不均匀性表现为在一定时间和区域内相对平静或活跃,反映了地震的孕育和发生是区域内应力长期积累、集中、加强并在应力集中区最终释放的结果,因此地震活动会表现出平静—密集的活动特征(王健,2005)。马宗晋等(1982)根据地震活动的增强和平静提出将百年尺度的地震活动韵律称为地震期,在地震期内还有若干个10—20年尺度的地震活跃幕及间隔10、20年的相对平静幕,同时指出华北地区第4地震活跃期始于1815年,目前仍处于第4活跃期。此后,不同学者(汪良谋,1987;陈荣华,1989;朱红彬等,2010)采用不同划分方法对华北地区的地震幕进行了研究,王亚茹等(2014)将华北地区第4活跃期划分为5个地震幕,每个相对平静幕最短16年、最长为22年,目前处于相对平静时段,自1998年张北6.2级地震以来,6级地震平静达到了20年,有随时进入新的地震活跃幕的可能。

首都圈地区是我国的政治、经济、文化中心,在历史上发生多次强烈地震,尤其是1978年唐山大地震和1998年张北地震,都造成了巨大的损失,地震灾害的破坏性和突发性严重威胁着首都圈地区的平稳发展。首都圈地区的地震活动向来受到地震学家的高度重视,很多学者对该区域的地震活动进行了大量的详细分析(刘爱文等,2006;张世民等,2006;胡幸平等,2013)。自2006年文安5.1级地震后,该区域5级地震平静期达到了12年,该区未来发生5级以上地震危险性判断将成为研究的重点。本文对首都圈地区5级以上地震活动进行了研究,分析了历史地震的时空演化特征,探讨了首都圈5级以上地震的发震特点与迁移规律,对首都圈地区的中强地震预测具有一定的意义。

1 区域背景与资料选取

1.1 区域地质构造背景

首都圈地区(38.5°—41.5°N,114°—120°E)位于华北地块的北部,即张家口-渤海地震带、华北平原地震带和山西地震带的交汇部位,地震活动比较频繁,震中分布范围广,震害严重,据史料记载该区历史上曾发生一系列强震活动,如1679年三河-平谷8级地震以及1976年唐山7.8级地震。该区主要发育一系列NNE—NE向和NW—EW向断裂,这些断裂多集中成带分布,控制了断陷盆地和坳陷的发育,其中NNE—NE向构造带自西向东依次为延庆-怀来构造带、怀柔-北京-涿县构造带、平谷-三河-廊坊构造带以及沧东构造带,NWW向的张家口-渤海构造带从上述4条NNE—NE向构造带的北段斜穿而过,构成了首都圈新生代显著的构造分块特征的基本格局(高文学等,1993)。总体来说,首都圈地区由于东部受到西太平洋板块俯冲带所产生的侧向影响,西部受到青藏高原隆起所引起的深部塑性流动致使浅部物质侧压挤出的影响,形成了一个主压应力为NEE—SWW向的水平应力场(丰成君,2014)。

1.2 资料选取

华北地区第4活跃期始于1815年(马宗晋等,1982),同时首都圈地区进入长达65年的5级地震平静时期,直至1880年发生河北滦县5级地震,因此本文研究时段自1880年开始。本文所用的历史地震目录合并了由Mapsis下载的破坏性地震目录(S≥4.7)和全国5级以上地震目录,由于历史地震目录根据史料记载综合整理换算而来,其地震三要素与现今地震计得来的地震三要素不可同日而语,关于余震的记载也将不可避免地缺失,为了保持1880年以来地震活动的可对比性与连贯性,下文的统计分析中剔除了1980年前唐山地震的5级以上强余震活动。

2 首都圈地区5级以上地震时空特征分析

2.1 首都圈5级以上地震活动的时间特征

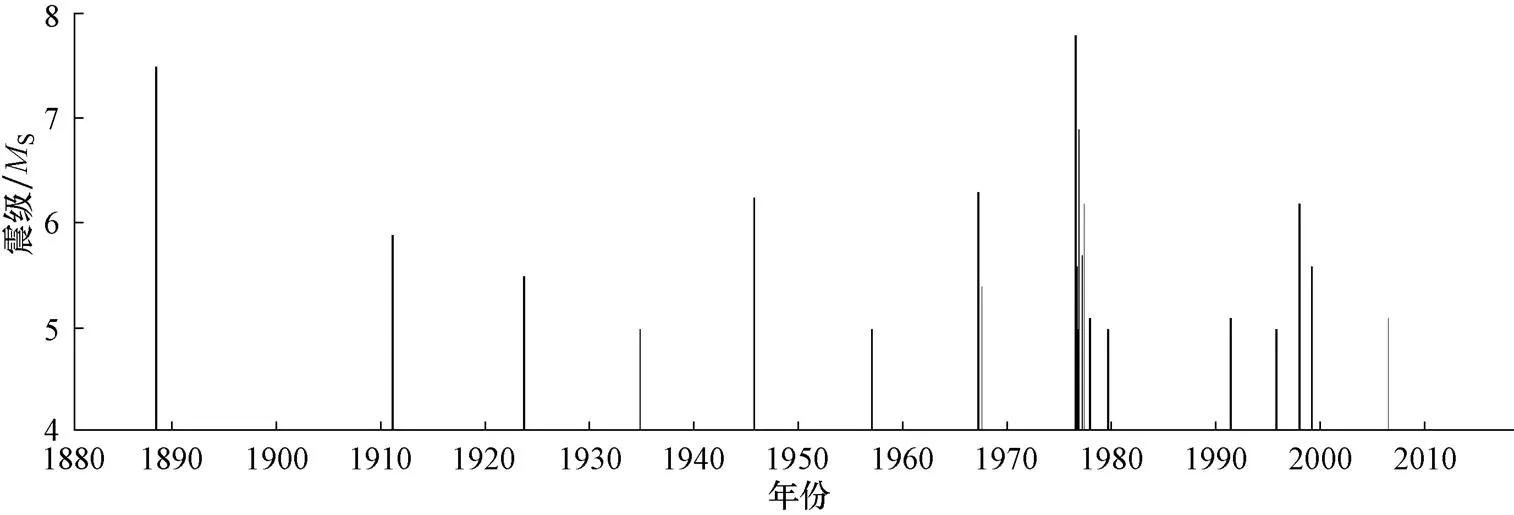

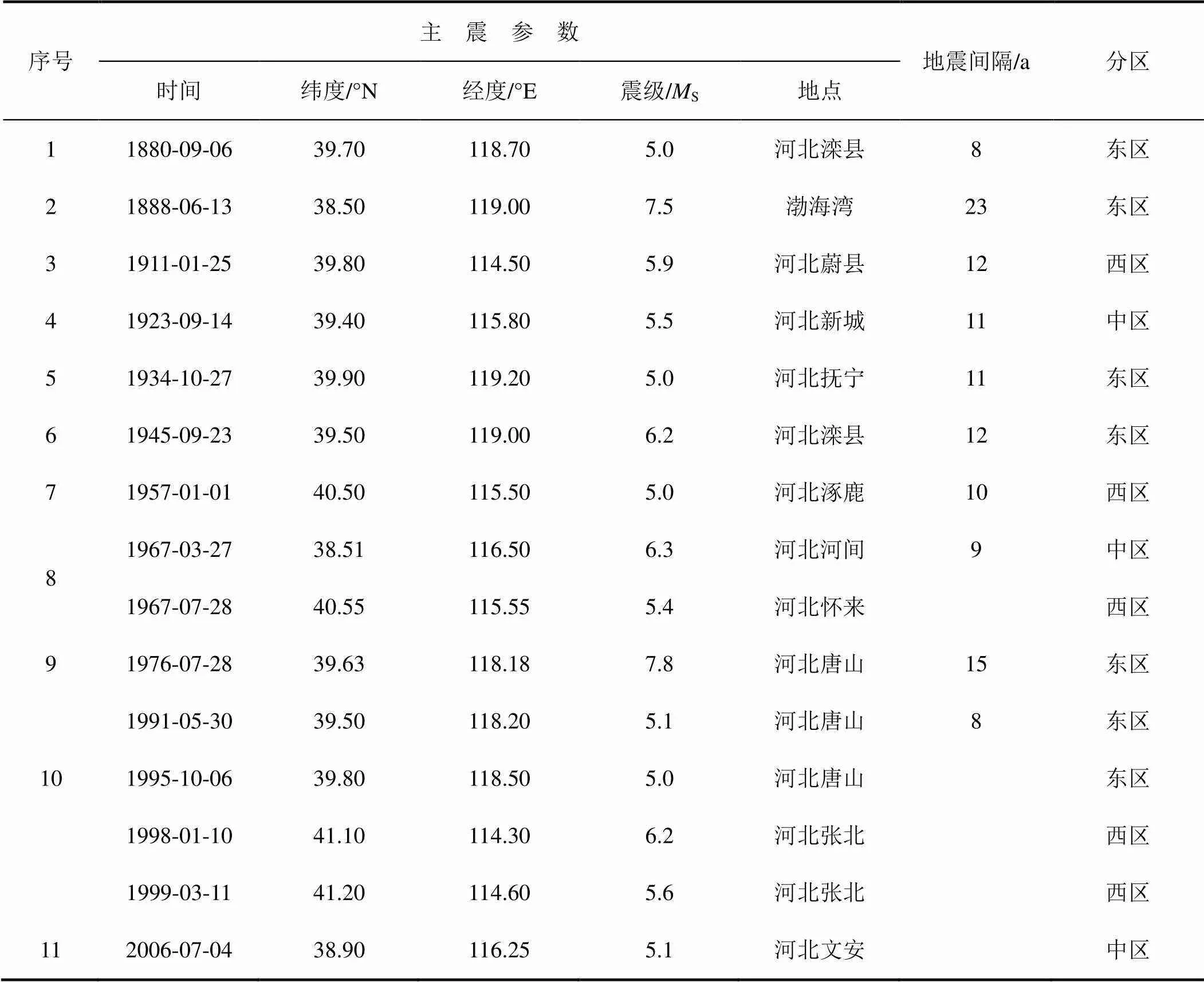

自1880年至今约130余年,首都圈地区共发生5级以上地震15次(去除唐山地震的余震),其中5.0—5.9级地震10次,6.0—6.9级地震3次,7.0—7.9级地震2次,最大地震为1976年河北唐山7.8级地震。图1为首都圈地区地震活动时序图,按照地震间隔时间划分为11个(丛)地震,其中1978年唐山地震的多次5级以上强余震与唐山主震归为1组,1991—1999年发生的4次地震由于间隔时间较短划分为同1组(表1)。统计表明该区地震活动表现出明显的周期性,前10组地震中有8次地震的时间间隔为10±2年,其中最长的为1888年渤海湾7.5级地震与1911年河北蔚县5.9级地震间的间隔,为23年,最短间隔为8年。该区最近一次5级以上地震为2006年文安地震,距今已有12年,这表明该区目前正处于发生5级以上地震的节点上,值得重点关注。

2.2 首都圈5级以上地震活动的空间特征

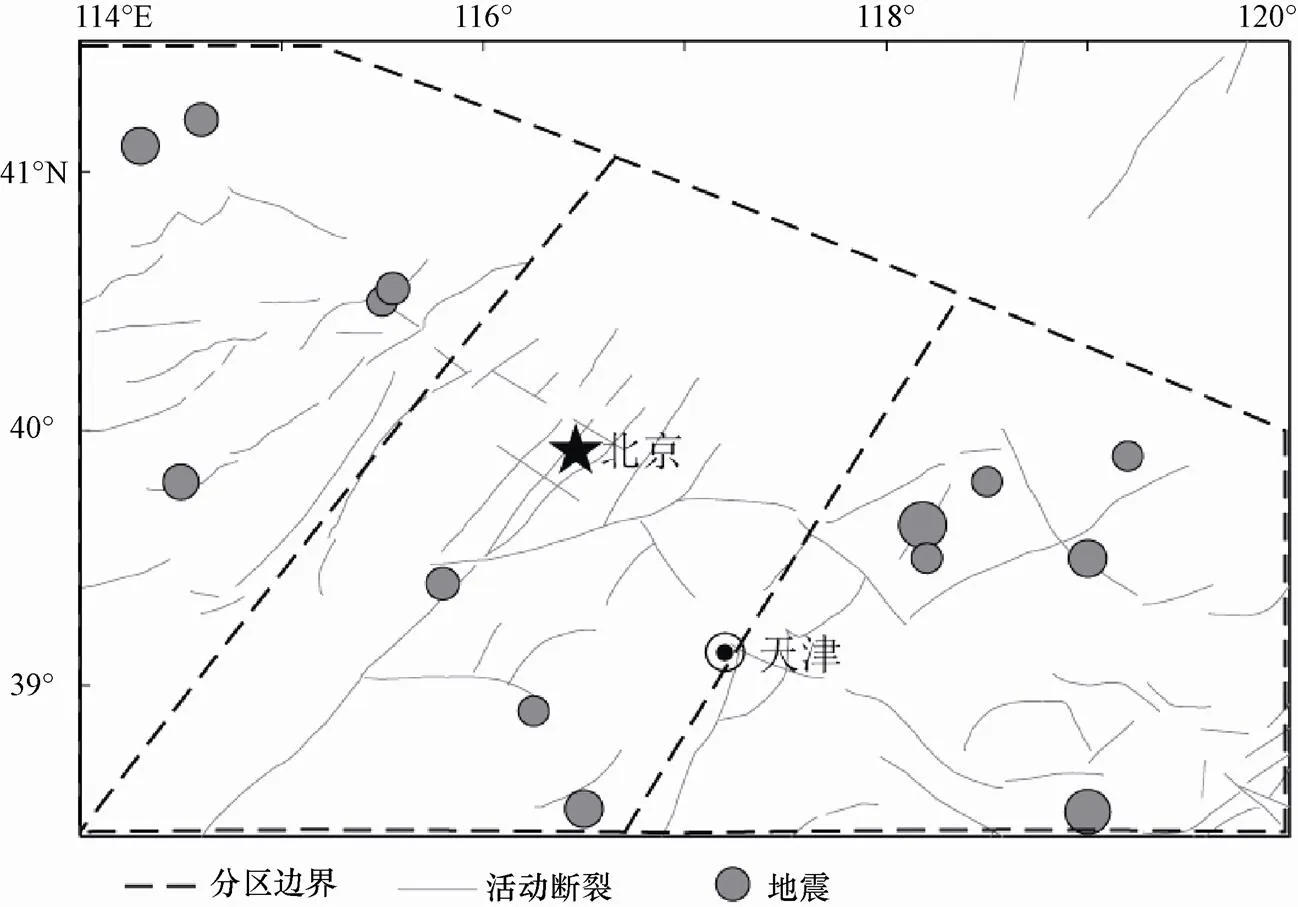

按照断裂走向及地震分布,沿张家口-渤海地震带可把首都圈地区划分为3个分区(图2),分别称为首都圈西区、中区和东区。其中,东区主要包括唐山老震区及部分渤海地区的平谷-三河-廊坊构造带以及沧东构造带;中区主要包括怀柔-北京-涿县构造带;西区主要包括延庆-怀来构造带。

图1 首都区地区1880年以来MS≥5.0地震M-T图

图2 首都圈地区分区示意图(断层引自邓起东等,2003)

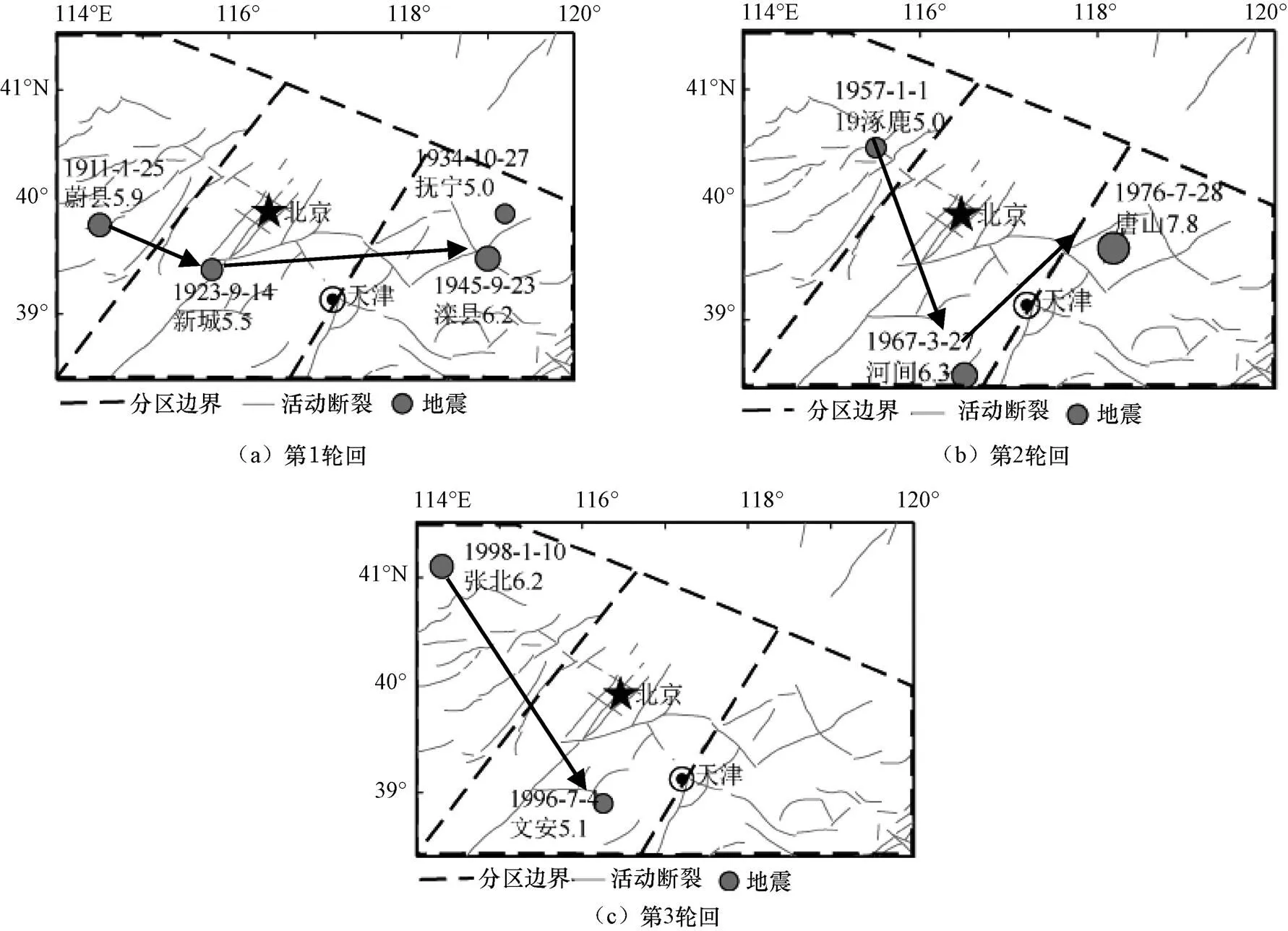

表1分区统计中每组地震中最大地震所处分区表示该组地震主体活动区域,如1967年首都圈中区河间6.3级地震和首都圈西区的怀来5.4级地震,由于中区的地震震级更大,因此该轮地震的主体活动区域为首都圈中区;同样,1991—1999年先后发生4次5级以上地震,鉴于震级最大的张北6.2级地震位于西区,所以此轮地震主体活动区域为首都圈西区。由此,首都圈地区S≥5.0地震空间分布可以概况为:东区—东区—西区—中区—东区—东区—西区—中区—东区—西区—中区,按照时间可以简单地分为3个轮回:东区—东区—西区—中区—东区—东区、西区—中区—东区、西区—中区,可概括为西区—中区—东区。地震活动表现出明显的自西向东迁移、再跳转到西区开始一个新轮回的特征,具有迁移性、重复性和轮回性。马宗晋等(1992)研究燕山地震带得到其地震活动存在自西向东迁移的定向性,速率为6—12km/a;蒋铭(1985)在研究华北区域第3、第4地震活动期的地震活动特性时发现,华北地区的地震活动出现由西向东整体迁移的特性。

表1 首都圈地区MS≥5.0地震活动分区表

目前首都圈地震活动已经完成了2轮自西向东的轮回,第1个轮回为1911首都圈西区蔚县5.9级地震—1923年中区新城5.5级地震—1934东区抚宁5.0级地震和1945年滦县6.2级地震,历时35年,最大地震为首都圈东区的滦县6.2级地震;第2个轮回为首都圈西区1957年河北涿鹿5.0级地震—1967年中区河间6.3级地震—1976年东区唐山7.8级地震,历时22年,地震震级逐步升高,最大地震为1978年唐山7.8级地震,同样发生在首都圈东区。在首都圈西区发生1998年张北6.2级地震和首都圈中区2006年文安5.1级地震后,第3个轮回已经迁移了半程。目前,距离2006年文安5.1级地震已经过去了12年,根据首都圈S≥5地震活动保持以10年左右为一周期的特征,首都圈地区正处于5级以上地震发生的时间节点上;根据首都圈地震S≥5地震自西向东的迁移特征,下个5级以上地震发生在首都圈东区的可能性较大。另外,自1880年以来,首都圈东区发生S5.0—5.9地震4次(去除唐山地震的余震)、S6.0—6.9地震2次,分别占首都圈5.0—5.9地震的40%以及6.0—6.9级地震的67%,首都圈2次7级以上地震均发生在东区,且前2个轮回的最大地震均发生在首都圈东区,据此推测地震活动最强烈的主体区域集中在东区的可能性较大。

图3 首都圈地震迁移图

3 讨论

上述分析可知,自1880年以来首都圈S≥5.0地震活动表现出一定的规律,一是周期性,地震活动周期表现为约10年左右发生1次(丛)5级以上地震;二是迁移性,地震活动均表现为自西向东定向迁移的特征,这与马宗晋等(1992)研究燕山地震带得到地震活动自西向东迁移的结果一致;三是轮回性,具体表现为地震活动迁移到首都圈东区后会跳回首都圈西区开始新的轮回,并且这一定向路径是重复的。1880年至今共经历了2个完整的轮回,目前正处于第3个轮回中。在时间上,目前已经到达发生S≥5.0地震的发震节点;在空间上,地震发生在东区的可能性较大;在震级上,前2个轮回在东区释放的能量最多,第1、2轮回的最大震级分别达到6.2级和7.8级,因此第3轮回中的最大地震可能达到6级左右。然而,这种定性分析的样本量只有2个完整轮回,对其准确程度的判定需要大量样本,但是由于S≥5.0地震活动的小概率性和长时间性等特性,应该随着地震形势的发展不断总结其规律,并辅助其他的手段方法从规律再推导其机理。

首都圈地震活动表现出的特征可能与其地质构造环境有一定关系。首都圈位于华北地区,受西太平洋自东向西俯冲挤压的作用,同时受到青藏高原北东向的推挤,太平洋板块对大华北地区的推挤作用占主导地位;印度板块北东向的推挤穿过青藏高原作用于大华北地区的西南角,起辅助作用;二者控制着大华北的新构造运动,控制地震出现成片迁移现象。王绳祖(王绳祖,1993;王绳祖等,1994)根据大陆岩石圈网络状塑性流动与多层构造变形的观点,认为在印度板块的推挤作用下,亚洲中东部大陆存在着不同准周期的塑性流动波,大陆板块驱动力主要通过岩石圈下层(含下地壳和岩石圈地幔)的网络流动和塑性流动波实现其远程传递,并控制板内构造变形和地震活动,造成地震活动沿塑性流动网带的迁移,因此地震活动表现出一定的周期性和迁移性。

4 结论

根据首都圈地区1880年以来S≥5.0地震活动规律的研究发现,该区地震活动存在周期性、迁移性和轮回性的发震特性,具体表现为首都圈地区S≥5.0地震大概间隔10年左右发生1次(丛),从空间上地震有自西向东的迁移特征,且这种定向迁移具有轮回性,首都圈东区地震活动后会跳回首都圈西区开始新的轮回。2006年文安5.1级地震后,首都圈地区5级地震已平静12年,从时间上达到新的发震节点,根据迁移性发生在首都圈东区的可能性较大,其震级可能会达到6级左右。综上所述,首都圈地区地震活动的周期性、迁移性和轮回性可为该区未来中强地震的危险性判断提供一定参考依据。

陈荣华,1989.华北地区地震活动主体地区的迁移.地震,(4):38—43.

邓起东,张培震,冉勇康等,2003.中国活动构造与地震活动.地学前缘,10(S1):66—73.

丰成君,2014.首都圈地区现今地应力环境研究.北京:中国地质科学院.

高文学,马瑾,1993.首都圈地震地质环境与地震灾害.北京:地震出版社.

胡幸平,崔效锋,2013.华北地区中部地震精定位与构造应力场研究.震灾防御技术,8(4):351—360.

蒋铭,马宗晋,1985.华北第三、四地震活跃期的对比.地震,(6):5—11.

刘爱文,常宝林,李雨生等,2006.2006年7月4日河北省文安5.1级地震震害分析.震灾防御技术,1(3):278—282.

马宗晋,傅征祥,张玉珍等,1982.1966—1976年中国九大地震.北京:地震出版社.

马宗晋,李献智,金继宇,1992.地震迁移的规律、解释和预报—中国大陆四条地震带的地震迁移.地震地质,14(2):129—139.

王健,2005.地震活动性研究及其应用于地震预测的一些问题.中国地震,21(3):451—456.

汪良谋,1987.华北强震时-空变化某些特点与近期强震活动趋势.地震地质,9(2):39—47.

王绳祖,1993.亚洲大陆岩石圈多层构造模型和塑性流动网络.地质学报,67(1):1—18.

王绳祖,张宗淳,1994.大陆板内塑性流动波与地震迁移(一).地震地质,16(4):289—297.

王亚茹,刘晓丹,王想等,2014.华北地区L4级地震平静的分析.华北地震科学,32(2):55—61.

张世民,吕悦军,任俊杰,2006.华北平原强震构造带与潜在震源区划分.震灾防御技术,1(3):234—244.

朱红彬,李红,邢成起等,2010.华北地区第三、四活动期平静幕后期中强地震活动与未来强震.地震,30(4):114—123.

Spatio-temporal Evolution ofS≥5.0 Earthquakesin the Capital Region

Wang Yaru1, 2)and Wang Xiang1)

1) Hebei Earthquake Agency, Shijiazhuang 050021, China 2) University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China

Based on the analysis with the times and space factors ofS≥5.0 earthquakes in the capital region since 1880,we found that the seismic activity of the region is of periodic in about ten years. The seismic activity moved from east to west and the process is reincarnation. At present, since the capital region is in the time node of an earthquake there is a high probability of earthquake occurrence in the eastern part of the capital region based on the above migration and reincarnation pattern of seismic activity.

The capital region; Earthquake; Time-space evolution; Activity

王亚茹,王想,2018.首都圈地区S≥5.0地震时空演化分析.震灾防御技术,13(2):381—387.

10.11899/zzfy20180213

2017年河北省地震科技星火重点项目(DZ20170109002);2017年河北省地震科技星火计划面上项目(DZ20170508026);2017年河北省地震科技星火计划攻关项目(XH17007);2017年震情跟踪定向工作任务(2017020104)

2017-08-24

王亚茹,女,生于1984年。在读硕士研究生,工程师。主要从事测震学、数字地震学和地震预测研究工作。E-mail:wangyr24@163.com

王想,女,生于1980年。高级工程师。主要从事地震预测与数字地震研究工作。E-mail:wangx@eq-he.ac.cn