振动训练和传统力量训练对60~75岁人群骨密度影响的对比研究

2018-08-02王银晖

王银晖

安阳工学院体育教学部,河南 安阳 455000

随着我国社会人口老龄化的不断加剧,骨质疏松的发生机率一直呈上升趋势,患者生活质量大幅下降,严重者可致骨折、伤残甚至死亡。因此,目前骨质疏松症已成为我国乃至全世界共同关注的全球性健康问题[1]。大量研究表明[2],合理的体育运动能使老年人减少骨量丢失,延长原有骨量维持时间。虽然运动对骨密度有益的机制已经被大多数人认同,但具体运动方式选择和运动计划实施还需进一步商榷[3]。目前大部分研究主要集中在运动促进绝经后女性骨密度变化的领域,对老年男性骨密度改变涉及较少,且多数研究持续时间较短,未讨论运动对老年人骨密度改变的长期干预效果。在运动方式选择方面,主要选择太极拳、游泳、健走等常见传统体育项目,较系统的力量训练以及类似振动训练的新兴训练方式较少。因此,本研究设计并实施了为期40 w的老年人下肢力量训练和振动力量训练,对临床上人体骨质疏松及骨折最容易发生的部位腰椎L2~L4、股骨近端、大转子、Ward三角区[4]进行训练前、后骨密度(bone mineral density, BMD)数据采集,对比传统力量训练和振动训练长期训练干预后的效果,探讨老年人BMD变化特征,以期能为临床和运动处方的开设提供一定的参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究采用判断抽样(judgement sample),研究对象为安阳市辖区每年定期体检的老年人。取样地点为安阳市第三人民医院体检中心。取样条件包含:①年龄为60~75岁;②无骨代谢病史、无严重心脑血管病史或其他影响身体活动疾病者;③意识清楚,无视听觉、语言障碍;④近期未从事体力劳动,或未接受力量锻炼者;⑤经说明研究目的后,同意参与本研究。此外,为保证安全,安静状态的血压过高(收缩压超过200 mmHg或舒张压超过110 mmHg)也列为研究对象的排除条件。

研究共筛选60人(男性30人,女性30人),其中7人(男性4人,女性3人)被试实验过程中放弃,完整参加40 w实验及实验前后检测的共计53人(男性26人,女性27人)。

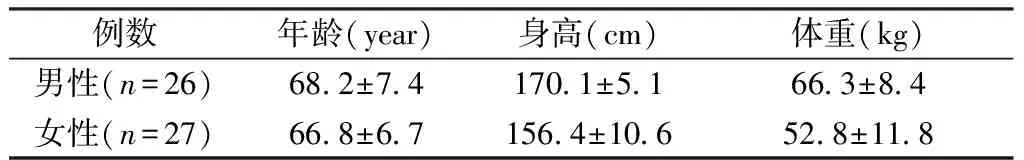

表1 实验参与者的基本情况 Table 1 The basic characteristics of the study participants

1.2 实验方法

在实验初期,将被试随机分成三个组。分别是:传统力量训练组(T组,16人)、振动力量训练组(V组,19人)、对照组(C组,18人)。随后,按照组别进行区别性运动训练,要求所有被试在实验期间保持日常饮食、作息习惯,不额外使用任何营养药物或补剂。

T组训练方法:每次正式训练前进行5 min有氧运动热身。随后在专业健身教练全程指导下进行抗阻训练。内容包括:史密斯架杠铃深蹲、45°倒蹬机举腿、坐姿腿屈伸、俯卧弯腿。每次训练结束后进行下肢肌肉拉伸放松10 min。训练时间安排为:每周一、三、五训练三次。详见表2。

表2 传统力量训练计划表Table 2 Traditional strength training schedule

注:1RM即用尽全力仅能举起一次的重量,为保证安全杠铃深蹲采用较小负荷

V组训练方法:振动训练使用Power Plate® Pro5 AIRTM型号振动训练器进行训练。采用振动平台整体垂直的振动方向,Acceleration Training®加速模式,可产生每秒高达40次以上振动频率。运动负荷选择AIRTM3级气囊承重技术设定每位被试的50%~60%载重负荷。实验期间,每周根据V组每位被试下肢肌肉力量变化情况调整负荷,使其负荷强度保持稳定。训练动作选择静力性半蹲或借助弹力带等器械协助躯体平衡控制。详见表3。

C组不参与任何训练安排。

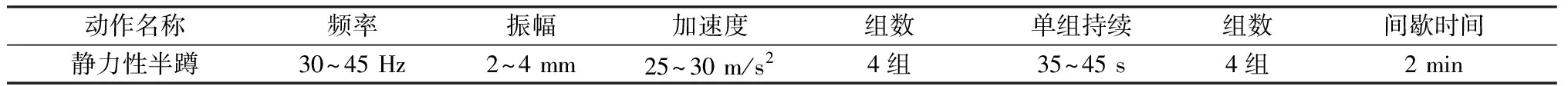

表3 振动训练计划表Table 3 Vibration training schedule

1.3 检测方法

在实验前、实验40 w结束后即刻、实验结束8个月后对所有被试进行了三次骨密度检测。采用安阳市第三人民医院体检中心仪器(Prodigy双能X线骨密度仪,美国GE Lunar公司)进行骨密度检测。对腰椎L2~L4、右侧股骨颈、Ward三角区以及大转子等老年人群骨质疏松和骨折高发部位进行检测。为了提高检测精度,减少误差,在进行腰椎检测时,要求被试跪伏在检查台上,使背部尽量伸直,避免腰椎过度前突;髋部检测时,被试仰卧在台上,右脚斜倚靠板,检测时右腿微内旋和外展,股骨颈ROI位置与股骨颈轴线垂直。

1.4 统计学处理

本研究采用Execel 2007与SPSS 17.0对实验数据进行归纳分析。对被试接受力量训练前后骨密度的变化数据进行了重复测量方差分析;对三组间骨密度的变化差异进行了单因素方差分析,并应用最小显著差数法进行t检验;对各组组内骨密度变化应用配对样本t检验(α=0.05)。

2 结果

2.1 训练前后各组被试骨密度状况

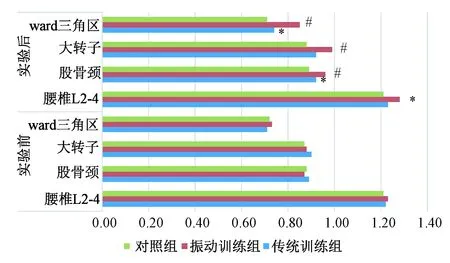

从训练前各组被试骨密度数据可知(见表4),各组被试腰椎L2~L4、股骨近端、大转子、Ward三角区骨密度虽有一定差异,但无统计学意义(P>0.05)。经过40 w训练后(如图1所示),传统力量训练组右侧股骨颈(P<0.05)、Ward三角区(P<0.05)的BMD数值有明显增加,腰椎L2~L4(P>0.05)、大转子(P>0.05)BMD数值较训练前无明显变化;振动训练组腰椎L2~L4(P<0.05)、右侧股骨颈(P<0.01)、大转子(P<0.01)、Ward三角区(P<0.01)均比实验前所测数值明显增加。对照组身体各部位BMD数值在实验前后无统计学意义(P>0.05)。

图1 训练前后各组不同部位BMD变化(g/cm2)注:实验前后组内比较,*P<0.05;组内比较,#P<0.01Fig.1 BMD changes before and after experiment in each group (g/cm2)

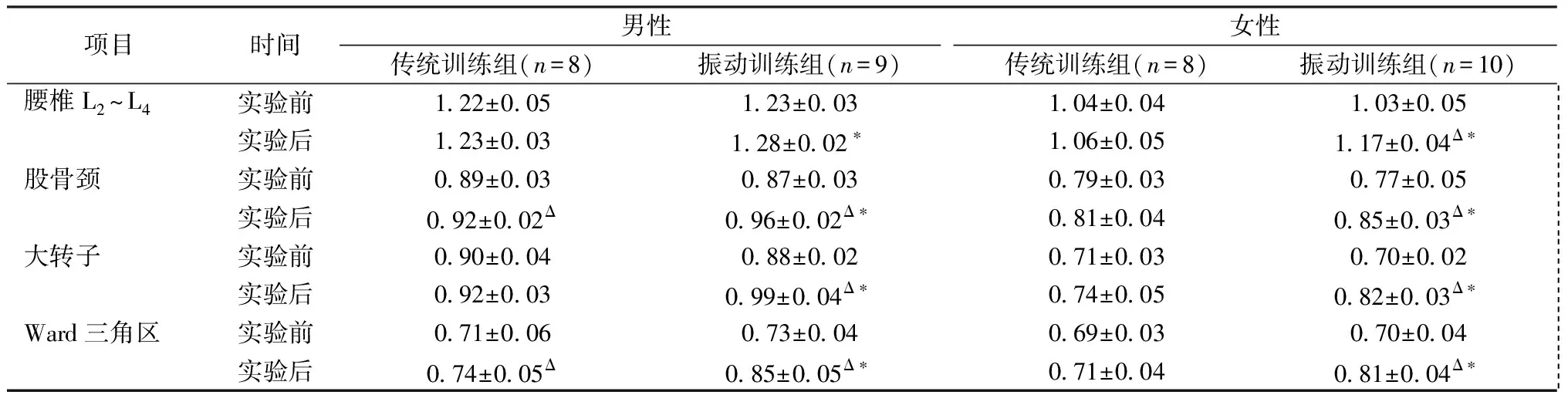

表4 不同性别被试训练前后的BMD变化表(g/cm2)Table 4 Changes of BMD before and after training for subjects of different sex (g/cm2)

注:组内比较,ΔP<0.05;组间比较,*P<0.05

2.2 被试骨密度变化的性别差异

如表4所示,将实验数据进行组内的配对t检验发现,组内比较,在传统训练组中,男性被试参加训练后股骨颈和Ward三角区BMD增加有统计学意义(P<0.05),腰椎L2~L4、大转子BMD有增加但无统计学意义(P>0.05),女性被试各部位BMD数据均有增加,但均无统计学意义(P>0.05);振动训练组,男性被试训练后股骨颈、大转子、Ward三角区BMD增加有统计学意义(P<0.01),腰椎L2~L4增加有统计学意义(P<0.05),女性被试各部位BMD数据均有显著性增幅(P<0.01)。对组间数据进行单因素方差分析和事后检验发现,传统训练组腰椎L2~L4、大转子BMD增加无性别差异,女性股骨颈和Ward三角区BMD增加低于男性(P<0.05),振动训练组股骨颈、大转子、Ward三角区无性别差异,女性腰椎L2~L4BMD增加要明显高于男性(P<0.01)。

2.3 训练结束8个月后被试骨密度状况

在实验结束8个月后,对全部被试进行了第三次骨密度检测。结果显示(见图2),经过8个月未接受系统训练,传统训练组腰椎L2~L4、股骨颈、大转子、Ward三角区BMD与对照组相比虽然数值略高,但均无统计学意义(P>0.05);振动训练组大转子、Ward三角区BMD比对照组高,且数值有统计学意义(P<0.05),腰椎L2~L4、股骨颈BMD与照组相比均无统计学意义(P>0.05)。

在性别差异方面,传统训练组无论男、女,各部位BMD均与对照组无统计学意义(P>0.05);振动训练组中,男性股骨颈、腰椎位置BMD与对照组无统计学意义(P>0.05),大转子、Ward三角区BMD比对照组高,且数值有统计学意义(P<0.05),女性股骨颈、腰椎、大转子、Ward三角区BMD均明显高于对照组,有统计学意义(P<0.05)。

图2 实验结束8个月后各组被试BMD变化情况(g/cm2)注:与对照组对比,*P<0.05Fig.2 BMD changes after 8 months after the experiment in each group(g/cm2)

3 讨论

目前,采用适宜运动能够预防骨质疏松症,增加骨密度已经被国内外大量研究证实[5-7]。Gabel[8]证实,运动方式、强度、时间均对骨量积累有高度正相关。一般认为抗组力量训练及冲击性运动对骨骼强健的效果更加明显[9]。根据wolff定律[10]和机械负荷理论[11],参与重复频率较高、机械负荷方向变化频繁的特定运动方式对骨强度提高最有益。Beck和 Wintersstone[12]认为该类型运动方式有如下特点:① 具备动力性特征;② 其强度水平应高于临界强度;③ 力量方向变化频率超过一定阈值;④ 易操作,且具有一定间歇;⑤ 充足的营养供应。虽然成骨反应过程的详细机制尚未明确[13],但随着人体年龄的增加,机械应力对成骨过程的损害也随之增加,上述运动方式可改善骨骼对机械应力的敏感程度,出现“骨功能性适应”现象,维持合理的骨转换水平,促进骨骼细微损伤修复,改善骨骼结构,提高或维持骨量[14]。另有研究表明[15],长期有氧运动会导致一定程度的骨量丢失,而高强度刺激会增加老年人骨折的风险。Menkes和Mazel等[16]发现,如果周运动频率超过5次,运动刺激可能会超出人体“骨功能性适应”能力阈值,导致骨皮质和骨小梁骨量丢失。

本研究选择了传统下肢力量训练和振动训练两种不同类型的运动方式做对比。传统力量训练组训练内容包括史密斯架杠铃深蹲、45°倒蹬机举腿、坐姿腿屈伸、俯卧弯腿。Cesari和Kritchevsky[17]关于老年人进行力量训练的安全性研究表明,50%~60%最大强度负荷对老年人身体成分改变具有最佳效果。因此,为保证被试安全,特将第一组杠铃深蹲的负荷水平调整到50%最大负荷,随后三组负荷定为50%~60%最大负荷。实验结果显示,传统力量训练对老年男性的效果更好,尤其使老年男性股骨颈和Ward三角区BMD明显增长, 而老年女性收效不明显。在进行传统下肢力量训练时,股骨近端周围区域的肌肉和肌腱需要对抗比平时更多的外部阻力,骨膜将肌肉、肌腱传递过来的机械压力转变为化学信号并将之送达成骨、破骨细胞,促进骨形成,抑制骨吸收,使骨基质内骨盐不断沉积、钙化[18]。此外,外部阻力的适量增大可以显著提高骨生长板高度和增殖带细胞数量,并使皮质骨血流量增加及血雌二醇、睾酮明显升高,以及能改善肠胃功能及促进钙磷代谢[19]。老年男性大转子BMD未有明显增长,可能是由于实验选择下肢力量训练动作全部为矢状面屈伸动作,而大转子周围附着肌肉,如梨状肌,在下肢矢状面屈伸时做功较小,对大转子刺激较弱。腰椎L2~L4BMD增长不明显也是同样原因,腰椎对躯干的垂直支撑仅在杠铃深蹲动作中起作用,其余三个动作腰椎基本处于水平状态,且外部均有水平或接近水平的稳定支撑物,使腰椎周围肌肉和骨骼缺乏足够的外部阻力刺激。

在性别差异方面,传统下肢力量训练组的老年女性各部位BMD数值均未观察到明显增长,训练效果不如男性。这可能与老年女性基础力量较男性差距较大,训练负荷不足有关。在训练负荷确定时,主要根据被试的主观感受而定,女性的训练负荷可能无法产生足够的刺激使骨产生功能性适应。类似现象在已有文献中曾被提及,如Yarasheski和Campbell[20]研究了抗阻训练和生长激素对老年人骨密度的影响,认为抗阻训练未能促进老年人股骨位置BMD增长的原因在于负荷强度的不适宜,强度过低使骨骼不能够获得足够的良性刺激,强度过大则会减少机体内源性睾酮分泌,增加皮质醇生成,骨应力性损伤增多,造成骨钙流失。此外,由于绝经后女性雌激素水平普遍偏低,造成骨吸收大于骨形成,女性随着年龄增加骨钙流失速度和程度要高于男性。因此,如果将训练时间延长,老年女性BMD增长应该会有更大幅度的提高。

本研究采用振动频率30~45 Hz,振幅2~4 mm,加速度25~30 m/s2的方式对被试进行振动训练,振动训练组的男、女被试身体各部位BMD均有显著性增长,无性别差异,并且效果要明显比传统训练组更好。被试受到振动为垂直方向的外源性刺激,运动负荷来自重力加速度,造成人体超重状态,提供了远高于人体自重的负荷量,使肌肉获得充分刺激,大幅度增强肌力。Bahk[21]研究发现,下肢灌注量降低可能会导致松质骨和骨膜退化,而振动训练可以模拟骨骼肌泵血,改善骨骼血液动力学,增加骨血灌注量,抑制骨吸收。与传统力量训练相比,振动训练产生的机械振动信号使肌肉产生牵张反射,肌肉不断进行高频低强度的收缩,并对其所附着骨骼产生局部机械应力刺激,使骨获得适应性改变,骨量增加。Roschel等[22]研究发现,外源性振动刺激能使人体产生神经冲动的数量增加,同步性增强,获得更佳的肌力锻炼效果。且在进行振动训练时,被试的身体位置处于轻微的非平衡状态,因此被试必须不断调整身体姿态保持平衡,从而使神经系统更多的参与运动,改善肌肉收缩时神经-肌肉系统的协调能力,这对于老年人减少跌倒,降低骨折的风险具有非常重要的意义[23]。

运动停止8个月后,两组老年人骨密度都发生了明显的下降。其中传统力量训练组BMD与对照组基本持平,且无性别差异。结果与Iwamoto等[24]报道的绝经女性停止运动一年后腰椎BMD增加效应消失基本一致。振动训练组大转子、Ward三角区BMD虽然下降,但仍高于对照组,且有显著性。此外,振动训练组中女性由于训练期间获得的BMD增加要高于男性,因此8个月后,各部位BMD仍明显高于对照组。综合而言,无论男女,振动训练获得的健骨收益均比传统训练保持时间更长。

由于实验条件和检测方法的制约,本研究尚存在不足之处。如本研究仅检测了被试的骨密度,对不同训练作用机制的指标未进行检测;另外由于将男女分开进行统计分析,导致每组样本量偏少。上述问题将在后续研究中加以补全。

4 结论

40 w传统下肢力量训练有助于老年人股骨近端、Ward三角区骨密度增长,且有性别差异,男性收益高于女性;40 w振动训练能使老年人腰椎L2~L4、股骨近端、大转子、Ward三角区骨密度显著增长,无性别差异;停训8个月后,传统力量训练获得的收益效果已经基本消失,振动训练获得的部分收益效果尚能维持;振动训练促进老年人股骨近端区域和腰椎骨密度增长效果及延续效应要明显优于传统下肢力量训练。