吉水县八都盆地岩溶塌陷成灾机理分析

2018-07-30李雄甫陈文华刘智铮

李雄甫,陈文华,刘智铮

(江西省煤田地质局 二二七地质队,江西 吉安343000)

1 概述

吉水县八都盆地位于吉水县城27°方向约30 km,盆地面积约63 km2。为以岩溶地面塌陷易发区。盆地内已发现岩溶塌陷地质灾害点12个,灾点密度0.20个/km2,已经造成经济损失22.15万元。八都镇为吉水县第一大镇,人口密集,社会经济活动活跃,一旦发生地质灾害,其产生的危害和造成的经济损失较大,故有必要对盆地内岩溶地面塌陷地质灾害的成灾机理进行分析研究,为地方政府在制定地质灾害的防治措施方面起到一定的指导作用,以达到防灾减灾的效果。

2 地质环境条件

2.1 地形地貌条件

八都盆地为溶岩侵蚀丘岗盆地,盆地内部标高+80 m~+130 m,四周标高+200 m~+400 m,相对高差120~270 m。住岐水由南东向北西流迳盆地中心,地势平坦开阔,略向河谷倾斜。盆地内岩溶发育,多见岩溶洼地,地面塌陷较多。

2.2 地层岩性条件

盆地内出露地层主要有第四系全新统、中更新统,三叠系上统安源组,二叠系中统茅口组及石炭系中统黄龙组、下统梓山组等。泥盆系佘田桥组、锡矿山组组成地表分水岭。

(1)第四系全新统、中更新统

全新统联圩组(Qh1-2I):分布于赣江支流住岐水两岸。上部为黄~黄褐色亚粘土及亚砂土;下部为黄白色砂砾石层,砾石成份以石英为主。厚度4~16 m。

中更新统进贤组 (QP2j):盆地内大部分有分布。上部为桔红、橘黄色粘性土,具清晰的蠕虫状构造;下部为砂砾石层夹粘土,半胶结状。厚度3~9 m。

(2)三叠系上统安源组(T3a)

分布于八都镇太山~南溪一带。上部为灰黑色薄层状页岩,厚层状石英砂岩、石英砾岩;下部为灰黑色、紫红色厚层状页岩,砂质页岩夹煤;底部为厚层状砾岩,厚度132~900 m。

(3)二叠系中统茅口组(P2m)

盆地内少量出露。上部为薄层硅质页岩或燧石层夹泥砂质页岩;中部为中~厚层状灰岩;下部为灰黑色钙质页岩夹中厚层状灰岩、瘤状灰岩、扁豆状灰岩,厚度464 m。

(4)石炭系中统黄龙组、下统梓山组

中统黄龙组(C2h):少量分布于八都镇太山村及附近。为灰白~肉红色厚层状白云质灰岩、白云岩,厚度398 m。

下统梓山组(C1z):盆地西部及南部局部分布。为薄~中厚状砂岩、页岩、泥灰岩夹不稳定煤层,厚度276 m。

2.3 地质构造条件

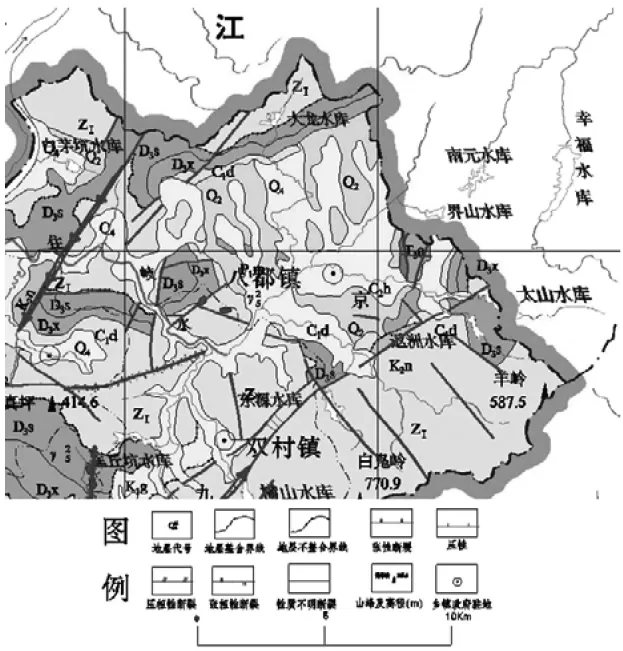

盆地属赣江坳陷带。主要以东西向构造、北西向及北东向构造展布,见图1。

图1 八都盆地岩土类型与地质构造略图

(1) 褶皱构造

主要有八都向斜,由晚古生代地层组成的开阔向斜盆地。走向近东西,两翼形态不对称,北翼由上泥盆系佘田桥、锡矿山地层组成,与下覆震旦系地层呈角度不整合接触,倾角40°~70°;南翼受北东向断裂破坏,地层支离破碎,产状不清。在褶皱形成的同时,伴随一系列压性~压扭性断裂,走向近于东西,倾向向北,规模较小。

(2) 断裂构造

a、F1压性断裂:走向东西,倾向南,倾角70°,东西长约8 km,断层硅化破碎带中具片理化现象。

b、F2压性、压扭性断裂:断层走向东西,倾向北,倾角45°,走向长约8 km,硅化破碎带中长石石英砂岩更加致密。

2.4 水文地质条件

盆地内地下水类型划分为:松散岩类孔隙水、碳酸盐岩类裂隙溶洞水、基岩裂隙水三种类型:

(1)松散岩类孔隙水:盆地内大部分布。上部为粘土或亚粘土,下部为砂砾石层。含水层厚度不大,地下水位埋深较浅。单井涌水量11.7~14.83 t/d,含水量贫乏。地下水补给来源为大气降水垂直渗入补给,局部得到基岩裂隙水的侧向补给,以片流形式排泄于河溪中。

(2)碳酸盐类裂隙溶洞水:八都向斜盆地内碳酸盐岩地层零星出露。岩性为灰岩及白云质灰岩。单井涌水量351.25 t/d, 迳流模数0.437~5.538 L/S·km2,水位埋深一般1~3 m,富水性中等。盆地四周丘陵地形为补给迳流区,地下溶洞、岩溶裂隙为运移通道,沟谷洼地中的上升泉为排泄点。

(3)基岩裂隙水:分布于盆地的周边。主要为古-中生代碎屑岩,泉流量0.123 L/S,迳流模数1.64 L/S·km2,富水性贫乏。地下水主要接受大气降水补给,流向大体与坡向吻合,在沟谷、洼地、坡麓常以泉或散流就近排泄。

2.5 人类工程活动

盆地内,人类工程活动活跃,但影响盆地内地面塌陷的人类工程活动主要为矿山开采及开采地下水和农业活动。

3 岩溶地面塌陷地质灾害分布及发育特征

3.1 岩溶地面塌陷地质灾害分布

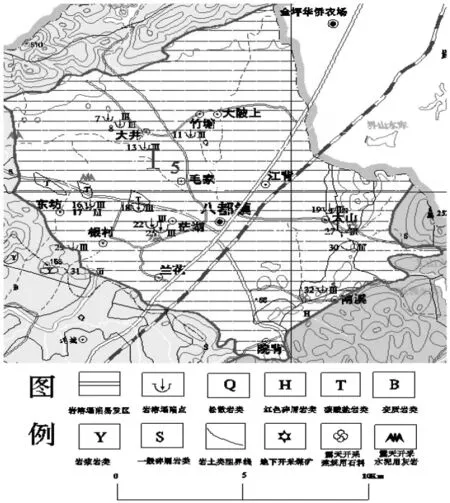

根据 《江西省吉水县地质灾害调查与区划成果报告》地面塌陷规模级别划分标准,塌陷面积≥10000 m2为巨型;1000~10000 m2为大型 ;100~1000 m2为中型;<100 m2为小型。盆地内岩溶地面塌陷地质灾害点12个,灾点密度0.2个/km2,其中龙城村茫湖组农田塌陷面积1209 m2,规模等级为大型;毛家村下屋洲上农田塌陷面积155 m2,毛家村巷口姚家农田塌陷156 m2,太山村弓下组林地塌陷面积240 m2,三个灾点规模等级为中型;其余8个灾点规模等级均为小型岩溶地面塌陷(见图2)。

图2 八都盆地岩溶地面塌陷地质灾害点分布

3.2 岩溶地面塌陷地质灾害发育基本特征

(1)岩溶地面塌陷地质灾害的形态、结构特征

八都盆地岩溶地面塌陷主要分布在农田内,个别分布在林地。塌陷多具群发性,一点多坑现象较多,塌陷面积3.14~1209 m2不等,12处岩溶塌陷中陷坑群8处(2个陷坑以上)。单陷坑平面多呈圆形,直径一般1~6 m,深1~10 m为主,陷坑群多为长列式展布。

(2)岩溶地面塌陷的时间分布特征

从地面塌陷与降雨量关系分析,二者关联不甚明显,盆地内塌陷多发时段主要在采煤或坑采石灰岩等矿业活动较为强烈的时期,受矿山疏排地下水影响较大。2000年以来,随着矿山地下开采活动逐年增强,矿山抽排地下水现象多见,近年疏干塌陷有加剧趋势。

(3)岩溶地面塌陷的空间分布特征

岩溶塌陷受地形地貌、构造、岩土体类型及含水岩组分布影响较大。八都盆地岩溶塌陷主要分布在农田内,处于覆盖型碳酸盐岩地段,属岩溶侵蚀丘岗地貌。

4 岩溶地面塌陷地质灾害成灾机理分析

八都盆地岩溶地面塌陷地质灾害形成的因素主要为自然地质环境条件和人为工程因素两方面:自然地质环境条件主要有地形地貌、岩溶工程地质类型及碳酸盐岩岩溶发育强度,大气降水、地质构造等。人为工程因素主要为抽排地下水及农业灌溉等。

4.1 岩溶地面塌陷形成的自然因素

(1)地形地貌因素

区域地貌控制着岩溶地面塌陷的总体分布,微地貌则与该类灾害发育密切相关。从区域地貌看,八都盆地周边为丘陵地貌,有利于地表水向盆地汇集及地下水的补给。盆地为溶蚀盆地,在地下水侵蚀作用下碳酸盐岩缓慢溶解形成溶洞,在地下水发生较大变化的情况下易诱发岩溶地面塌陷。

从岩溶地面塌陷形成的微地貌类型分析,河边阶地岩溶塌陷最为发育,且群发性高(陷坑群7处);山坡处分布数量相对较少(陷坑群1处)。河边阶地中的岩溶塌陷多由水田耕作、灌溉,及机井抽采地下水或江河水位变化等引发。

(2)岩溶工程地质类型及岩溶发育强度因素a、岩溶工程地质类型

盆地内碳酸盐岩地层主要为二叠系下统茅口组和石炭系中统黄龙组,灰岩厚度大,分别为464 m和398 m。其分布按出露形态分为:

Ⅰ、裸露型:盆地内零星出露。灰岩岩溶发育,溶蚀裂隙多见。溶蚀裂隙多呈北西及北东向延伸,其中北西向一组最为发育,多为开张型,裂隙面平直。

Ⅱ、覆盖型:盆地内大部分布。覆盖层厚度一般小于20 m。据钻孔资料,灰岩溶洞较发育,溶洞在孔深5~100 m均有见,洞高0.2~6.57 m,一般1~2.5 m。溶洞隐伏于碳酸盐岩中,黄龙(C2h)、茅口 (P2m)等岩溶发育较好,钻孔见洞率分别达76.32%和87.5%;线岩溶率为6.13%~42.3%、6.1%~7.5%和10.6%。

Ⅲ、埋藏型:仅见于盆地东南的南溪至太山水库一带。岩溶裂隙较发育,但多为泥沙及砂砾石充填。

b、岩溶发育强度因素

八都盆地岩溶塌陷主要发育在覆盖型碳酸盐岩分布区,仅1个发育在裸露型碳酸盐岩区中。覆盖型碳酸盐岩区基岩岩溶发育强度高,溶洞以水平展布为主,多呈串珠状,浅部开口溶洞规模大;而裸露型碳酸盐岩区,岩溶发育强度相对略低,多垂向扩展发育,溶洞多呈垂直分布,溶洞高度大,裸露型碳酸盐岩区内,因夹杂煤系地层,受煤矿抽排地下水影响,地下水位变幅大。

Ⅰ、覆盖型碳酸盐岩区:盆地内覆盖型岩溶塌陷11个,多因地下水位变幅较大而引发,岩溶塌陷点密度0.18个/km2。碳酸盐岩浅部溶隙裂隙发育,开口溶洞较多。钻孔资料显示,碳酸盐岩与松散土体接触带往往揭露古溶沟,溶洞等,岩溶工程地质条件差。塌陷高发区下伏基岩多为二叠系茅口组(P1m)灰岩。

Ⅱ、裸露型碳酸盐岩区:仅1个塌陷点,位于盆地东侧山坡林地内,碳酸盐岩区岩溶较发育,残坡积层单层结构,厚度约4 m,下伏基岩为石炭系黄龙组灰岩(C2h),受岩性及构造控制。黄龙组灰岩呈零星分布,但岩溶发育较强,岩溶工程地质条件较差,故岩溶塌陷较发育。

盆地内主要为覆盖型碳酸盐岩区,其岩溶发育强度远高于裸露型和埋藏型碳酸盐岩。

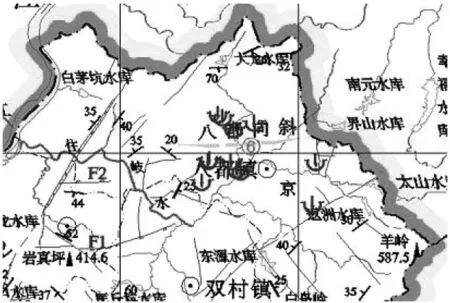

c、地质构造因素

盆地内岩溶塌陷受褶皱构造控制,主要集中在八都向斜轴部两侧,受北西向断裂影响较大。灾点密集处呈北西向串珠状展布。参见图4-1。

图3 八都盆地岩溶塌陷分布与北东断裂相关

d、第四系覆盖层特征因素

第四系覆盖层的岩性、厚度往往控制岩溶塌陷的发育程度。盆地内岩溶塌陷多发于第四系全新统冲积层中,土体岩性以粉质粘土、砂砾卵石居多,土体多属非均质土,具二元或多元结构。土层厚度在15 m以内地段,易发生岩溶塌陷;土层厚度在10 m以内的地段,极易发生岩溶塌陷。

e、地下水因素

岩溶塌陷多发育于地下水活动强烈地带,如地下水位剧烈变化的地段,地下水位变化与岩土体接触带附近地段,地下水位大幅下降地段等;时间上,岩溶塌陷多发于地下水动力条件剧烈变化的时候。地下水通过溶蚀、侵蚀等作用,潜蚀运移松散的物质,不断扩大岩土体中的岩洞及土洞。地下水剧烈变化是区内岩溶塌陷发生的主因之一。

八都盆地内存在双层含水层,上部为松散岩类孔隙水,其富水性弱—中等,与下部岩溶水水力联系密切,岩溶塌陷多以陷坑群形式出现。如银村鸡婆窝组的莲花形农田塌陷,由于地下水交替强烈,2004~2005年,先后发现6个陷坑。盆地内岩溶塌陷多发生于地下水位埋深小于5 m以内地段。

4.2 岩溶地面塌陷形成的人为因素

人为活动也是盆地内岩溶地面塌陷多发的重要因素,主要为农业耕作,矿山疏干排水及机井抽排地下水等。

(1) 农业耕作

农业活动中的囤水耕作,不合理垦殖等是岩溶地面塌陷发生的重要影响因素。盆地内主要为覆盖型碳酸盐岩区,农田灌溉地表水下渗加剧侵蚀土洞的扩展,从而诱发岩溶塌陷。盆地内12个塌陷点中有11个发生在农田内,而且往往在农田囤水耕作时发生,可见水田作业是促发塌陷的重要因素之一。

(2)矿山疏干排水及机井抽排地下水

盆地及周边分布有八都煤矿、水泥用石灰岩矿、建筑用石料及砖瓦用页岩矿等矿山。由于地下水位浅,开采过程中的矿坑排水及大量抽采地下水,必然对附近可溶岩区的地下水位造成较大降幅,诱发疏干岩溶塌陷,盆地内12个塌陷点中有5个因灰岩矿疏干诱发,1个因煤矿疏干诱发,1个因机井抽采地下水直接诱发产生。

5 结论和建议

综上所述,八都盆地岩溶地面塌陷频发于低洼盆地、农田,处于第四系直接覆盖于灰岩溶洞发育区,多在农田囤水或机井排水或煤矿抽排地下水引发。通过对盆地内岩溶地面塌陷出现在平面、空间和时间上等成灾机理的分析研究,提出以下防治措施建议:①盆地及周边禁止新设各类矿山;②禁止厂矿机井大量抽排地下水,控制各类矿山的数量和开采强度;③尽可能的减少和控制囤水耕作和不合理的垦殖,并在囤水耕作季节加强地面沉降观测,防止地下水位变动诱发地面塌陷。