提升艺术类学生数学核心素养教学实践

2018-07-27浙江省杭州第四中学

浙江省杭州第四中学 吴 玥

随着《中国学生发展核心素养》的正式出台,“核心素养”这个热词被上升到了一个新的高度。对于数学核心素养概念的解读,仁者见仁,智者见智,其实说白了无非就是一种有特定意义的数学综合性能力和思维品质,这种能力和品质是学生在数学学习的过程中逐步形成的。

艺术类学生作为高中学生中的特殊群体,薄弱的数学基础、不良的数学习惯、几乎没有成形的思维品质,加之长久以来存在着的重术科成绩轻文化课成绩观念的影响,使得学生学无乐趣,老师教无成就。提高这类学生的数学素养,并为之今后的终身发展打下坚实的基础刻不容缓,数学核心素养概念的提出给我们指明了方向。

一、高中艺术类学生数学学习现状及原因分析

通过笔者对近年来的艺术类学生的调查发现,这类学生主要有两种情况:一种是在初中甚至小学的时候就表现出艺术方面的天赋,由此走上专业学艺术的道路;另一种是上了高中后发现仅凭文化课成绩根本考不上大学,而被迫加入艺术类学生的队伍。无论是哪种,这些学生的数学基础相当薄弱,而且参差不齐,有些在初中阶段就与其他学生相差很多,进入高中后,由于缺乏准确的运算能力和一般的逻辑思维能力,面对数学计算量从微到大,数学思维从具体到抽象、从特殊到一般,艺术类学生一下子感到力不从心。再加上受应试教育的影响,多数数学课堂仍采取传统的教法——重讲解灌输,轻情景教学,忽视知识产生的过程,忽视学生的情感体验,教学内容枯燥乏味,课堂气氛沉闷,久而久之,这些学生成绩一落千丈,几乎丧失对数学学习的兴趣,这无疑对数学学习自信心的重建雪上加霜。

二、艺术类学生的特点及思维可塑性

艺术类学生相对于其他学生,有自身鲜明的特点:1.感情丰富,对外界刺激敏感。2.个性突出,表现欲望强烈。3.思想活跃,富有一定的创造性。固然,这些特点看起来似乎阻碍了他们学习数学的成效,但他们思想活跃,情感丰富,就使得他们具有很强的可塑性。他们对美有天生的敏感度,他们对感兴趣的事物容易着迷,对细节比较关注,注重过程享受更胜于对结果的在意。由此,激发和培养他们学习的兴趣,结合具体情况进行个性化的指导,增强课堂教学的趣味性,增加与艺术相结合的学习情境,可以提升学习效果。

三、提升艺术类学生数学素养的策略及实践

1.设立“一题多解”笔记本

笔者鼓励学生将笔记本的功能单一化,设立“一题多解”笔记本。这种笔记本除了对一道题目的多种解答进行收录外,还需对每种解答做点评,写反思。如笔者给现在教的艺术特色班的学生讲解过这样一道题目:

已知一个等差数列的前10项和是310,前20项和是1220,由此可以确定其前n项和的公式吗?

由于艺术类学生基础的限制,在课堂内只探究出两种解答方法:

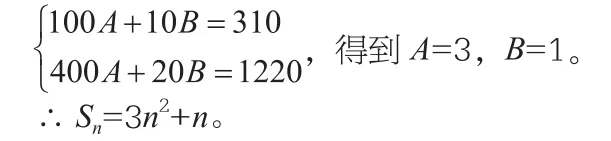

解答一:由题知 S10=310, S20=1220,

解这个关于a1与d的方程组,得到a1=4,d=6。

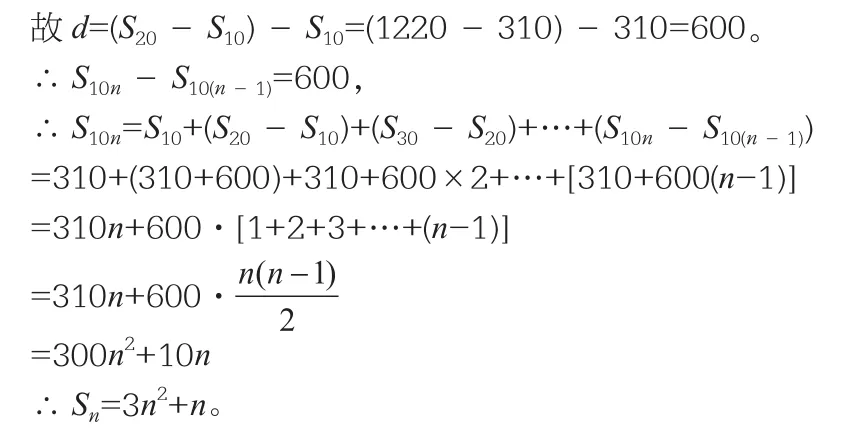

②-①×2 得a20-a10=600。

选取部分学生的点评:

学生A点评:思路简单,能够想到。

学生B点评:这两种解法都属于常规思路,只要熟背公式即可。

学生C点评:遇到等差数列的题目,归结到首项和公差,套用公式就可以解得。

课后笔者布置的任务是:通过小组合作探究,对照等差数列的常用性质或者通过翻阅资料等方式,寻找其他解答方法。从第二天反馈的结果来看,还是相当有惊喜的。以下是学生得到的其他三种解法:

解法三:设Sn=An2+Bn,将它们代入可得:

学生1点评:课堂中提到过的关于等差数列前n项和的一个性质,原来是这样用的啊!

学生2点评:原来这个性质不仅可以证明是等差数列,还能解决这类问题。

学生3点评:利用性质解题,计算量小,速度也快。

解法五:根据性质,知S10,S20-S10,S30-S20成等差数列,设公差为d,

学生甲点评:根本没想到!

学生乙点评:这些性质都了解,但是不会用。说明每个知识点如果能对应典型例题,对数学学习还是很有帮助的。

从对学生笔记本的批阅过程中笔者发现,学生们运用了多种数学知识,加强了交流合作,体会到了用多种方法解决数学问题的乐趣,提高了解题的技巧,改善了学习的方法,有效地提升了他们的数学素养。同时,学生在对题目的点评中也流露出了真实的情感,加强了与老师之间的对话,是老师进一步了解学生的平台,是学生向老师倾诉的渠道,拉近了师生间的距离。

2.利用数学与艺术的故事消除排斥感与隔阂

艺术类学生天生对艺术有亲近感,因此可以将与艺术有关的数学故事引入课堂,作为情感的催化,激活他们个性中的热情,创造情感体验,达到有效的情感迁移。

笔者曾经在学习三角函数图象章节时,引导学生以相同的距离分割正弦函数图象,然后在图象上选取适当点的位置作为音高,试着唱或者奏出这些音,再不断调整这些点的位置,直至出现最和谐的音乐片段。

这个尝试极大地引起了学生们的兴趣,让他们体会到数学并不是一门枯燥的思维科学,而是一门生动有趣的学科。学生情感上的接纳使得其他的教学就显得容易多了。

3.降低思维高度,有意识地“稚化”思维

在教学过程中,教师是教学的组织者,也是知识的传授者,对知识的理解比较深刻,而学生是初学者,对即将学习的新知识或新技能一无所知,这里就形成了巨大的反差,再加上艺术类学生本身数学基础薄弱,思维品质欠缺,所以在教学时,教师极有必要降低自己的思维高度,退到与他们类似的状态,真正地以学生的思维现状为起点,有意识地“稚化”自己的思维,从他们的角度出发设想和体会他们的学习困难,把教学转变为师生共同探讨、解决问题的过程,让学生从中亲身经历数学知识的提出、产生、发展过程,进而欣赏数学智慧之美,理解数学文化价值,提高数学核心素养。

4.课堂教学的有益补充——“碎片化”学习

艺术类学生作为一类特殊的群体,课堂外他们需要花费大量时间学习专业课,练习各种艺术技能,所以基本没有完整的时间来进行全面的查漏补缺。教师可将这些知识“碎片化”,即分割成若干小块,让学生自行选择合适的时间、地点,见缝插针地进行再学习,实现知识点逐个消化、理解、掌握的目的。

在实际操作的过程中,“碎片化”学习的形式和内容根据具体的情况可以有所不同。学习微视频和在线答疑都是不错的方式。

(1)微视频的录制

在科学技术日新月异,网络信息飞速发展的今天,现代科技在教学领域的应用使得课堂外的学习方式也变得越来越丰富。将某一基础知识点、重点、难点、典型例题、试卷评析等内容录制成微视频,一般视频时间控制在6分钟左右,语言精炼,学生根据自己的需要进行自主学习。这种做法给学生提供了极大的选择空间,是对课堂的统一教学的有益补充,实现了学习的个性化定制,提高了个人学习的效率。

(2)在线答疑

事实上,很多学生的学习困难往往发生在课堂外,特别是在独立完成练习或自主学习的时候,而此时任课老师不一定在身边,那么这些问题就得不到及时的解决。有的学生会寻求网络解答,有的学生会问同学,也有的学生干脆不求甚解。网络解答不会给予启发式的教导,只有冰冷的过程,没有情感,没有温度,也没有互动,学生是被动接受。如果找同学问,很多学生之间的交流似是而非,解答的学生由于不专业的回答甚至会起到反效果,所以教师(尤其是任课教师)的及时答疑解惑显得非常重要。电话、在线视频、微信、QQ等都是实现即时答疑的手段。

“碎片化”学习实现了“化整为零”,降低了学习的难度,突出了重点和难点,避免了学生“眉毛鼻子一把抓”的现象,这对基础薄弱的艺术类学生来说无疑是个可利用的手段和契机,起到了“润物无声”的效果。