中华优秀传统文化视角下的化学试题攻略

2018-07-26洪兹田陈女婷

洪兹田 陈女婷

福建

一、考查趋势和命题特点

教育部考试中心提出高考所有学科必须渗透“一点四面”的考查,即以立德树人为核心(一点),强化社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、依法治国和创新精神(四面)的考查。中考、高考升学考试都应增加中华优秀传统文化内容的比重。通过加强对中国优秀传统文化的考查,引导学生提高人文素养,传承民族精神,树立民族自信心和自豪感。

高考化学试题中对于中华优秀传统文化的考查,不是简简单单地考查死记硬背的知识,而是遵循继承、弘扬、创新的发展路径,注重传统文化在现实中的创造性和创新性发展。试题起点和立意较高,题干内容多数以古代化学史、古文献中的优秀传统文化为背景,考查学生的文学功底和文本解读能力。但落点适中,侧重考查教材中的基本知识、基本方法和基本应用。

二、解题关键和思维建模

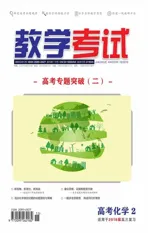

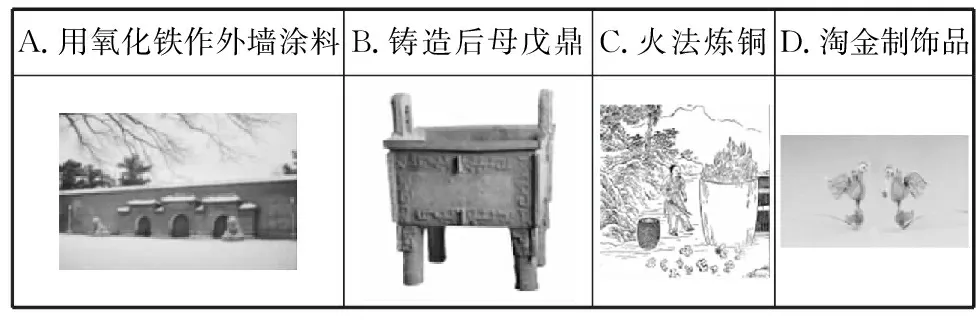

解答此类试题的关键是根据所给文本信息提取有效信息并正确解读,转化为化学学科中物质的物理性质、化学性质、分离提纯方法、反应类型及反应原理等熟悉的教材知识,此类试题就能迎刃而解。解题的思维模型如下:

三、考查视角和变式训练

视角1考查化学研究的对象

(一)例题剖析

下列我国科学家(括号中为其重大成果)中,为化学理论做出重大贡献的是

( )

A.徐光宪(创立稀土萃取理论)

B.屠呦呦(创制新的抗疟疾药)

C.袁隆平(培育杂交水稻)

D.于敏(提出氢弹构型理论)

答案:A

解析:考查化学研究的对象。稀土萃取理论为化学理论做出重大贡献;抗疟疾药青蒿素为生理学和医学做出重大贡献;培育杂交水稻为解决粮食问题做出重大贡献;氢弹构型理论为核物理研究做出重大贡献。故选A。

(二)变式训练

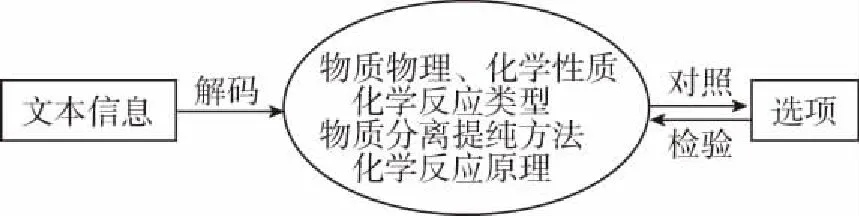

中华民族的发明创造为人类文明进步做出了巨大贡献。下列我国传统制作工艺中,涉及化学反应的是

( )

A.用氧化铁作外墙涂料B.铸造后母戊鼎C.火法炼铜D.淘金制饰品

答案:C

解析:考查化学变化与物理变化的特征和区别。火法炼铜是在高温条件下将黄铜矿(主要成分CuFeS2)经过一系列反应转化为铜单质,属于化学变化。用氧化铁作外墙涂料、铸造后母戊鼎、淘金制饰品均不涉及化学变化。故选C。

视角2考查物质的成分

(一)例题剖析

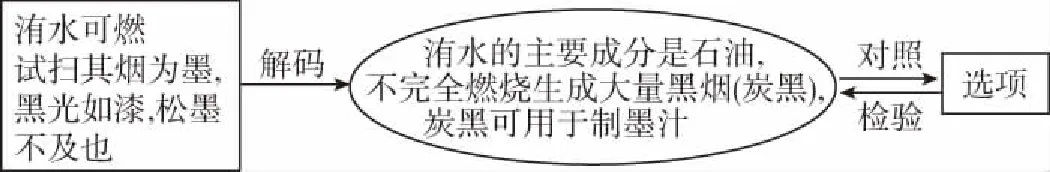

《汉书》中“高奴县有洧水可燃”,沈括在《梦溪笔谈》对“洧水”的使用有“予知其烟可用,试扫其烟为墨,黑光如漆,松墨不及也,此物必大行与世”的描述,对上文进行的某些分析中正确的是

( )

A.“洧水”的主要成分是油脂

B.“洧水”的主要成分是煤油

C.烟的主要成分是炭黑

D.烟的主要成分是石墨

答案:C

思路:

解析:考查物质的主要成分、物理性质、化学性质和用途。“洧水”的主要成分是石油,是烃的混合物,不是油脂和煤油,故A、B错误;石油中C元素的含量较高,点燃时会生成大量的黑烟,故C正确;烟的主要成分是碳的颗粒物,不是石墨,故D错误。

(二)变式训练

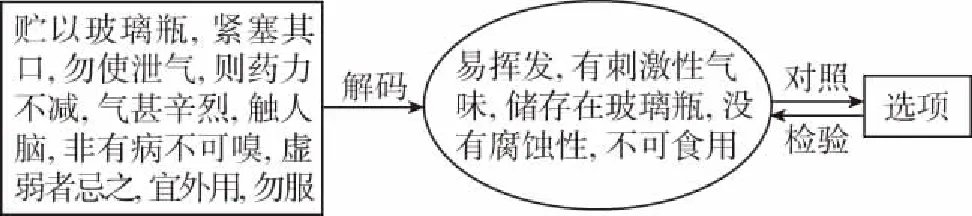

我国清代《本草纲目拾遗》中记载药物“鼻冲水”,写道:“贮以玻璃瓶,紧塞其口,勿使泄气,则药力不减,气甚辛烈,触人脑,非有病不可嗅……虚弱者忌之,宜外用,勿服”。这里的“鼻冲水”是指

( )

A.氨水 B.硝酸

C.醋 D.卤水

答案:A

思路:

解析:考查氨水的物理性质与保存。“鼻冲水”具有如下特点:易挥发,有刺激性气味,没有腐蚀性,不可食用,可外用,储存在玻璃瓶中。据此可推测该物质为氨水,故选A。而硝酸有腐蚀性,不可外用,醋可食用,卤水不挥发,无味,可食用。故B、C、D均错误。

视角3考查物质的化学性质

(一)例题剖析

我国清代《本草纲目拾遗》中记叙无机药物335种,其中“强水”条目下写道:“性最烈,能蚀五金……其水甚强,五金八石皆能穿滴,惟玻璃可盛。”这里的“强水”是指

( )

A.氨水 B.硝酸

C.醋 D.卤水

答案:B

思路:

解析:考查硝酸的化学性质与保存。“强水”具有如下特点:能溶解大部分金属,能与岩石中的碳酸钙反应,只能储存在玻璃瓶中。据此可推测该物质为硝酸,故选B。而氨水是弱碱,很难与金属反应。醋酸是弱酸,能腐蚀较活泼金属,但不能腐蚀较不活泼金属。卤水中含有氯化镁、氯化钠和一些金属阳离子,与大多数金属不反应。故A、C、D均错误。

(二)变式训练

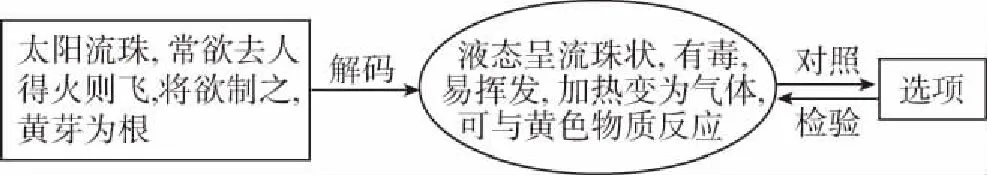

东汉魏伯阳在《周易参同契》中对汞的描述:“太阳流珠,常欲去人……得火则飞……将欲制之,黄芽为根。”这里的“黄芽”是指

( )

A.金 B.硫黄

C.黄铜 D.黄铁矿

答案:B

思路:

解析:考查汞和硫的化学性质、物理性质及综合应用。汞的密度大,液态呈流珠状,受热易变成汞蒸气,汞蒸气有毒。但常温下,金属汞可以和黄色的硫单质发生反应得到硫化汞,从而防止其变成汞气体。此处的黄芽指呈淡黄色的硫,故选B。

视角4考查化学反应类型

(一)例题剖析

晋代炼丹家、医学家葛洪所著《抱朴子》一书是中国为世界科技花园贡献出的一颗璀璨明珠,书中记载有“丹砂烧之成水银,积变又成丹砂”。这句话中的丹砂指的是HgS,下列关于这句话的说法正确的是

( )

A.这个过程只涉及物理变化

B.这个过程是可逆反应

C.这个过程发生了复分解反应

D.“丹砂烧之成水银”过程中还可能产生SO2

答案:D

思路:

(二)变式训练

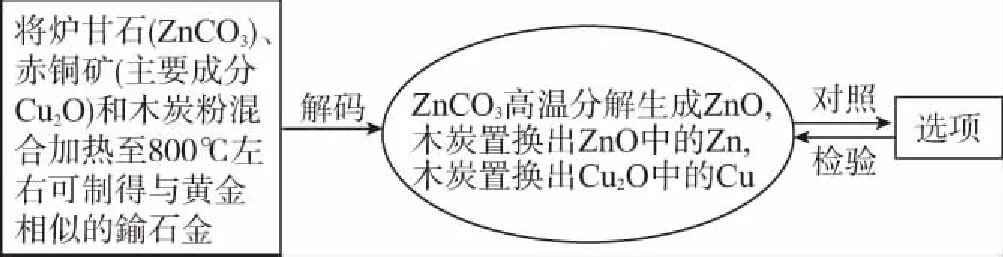

中国炼丹家约在唐代或五代时期掌握了以炉甘石点化鍮石(即鍮石金)的技艺:将炉甘石(ZnCO3)、赤铜矿(主要成分Cu2O)和木炭粉混合加热至800℃左右可制得与黄金相似的鍮石金。则下列说法错误的是

( )

A.鍮石金是铜锌合金

B.炉甘石点化鍮石过程包含分解反应、置换反应

C.可用稀盐酸鉴别鍮石金与黄金

D.炉甘石点化鍮石过程不涉及氧化还原反应

答案:D

思路:

视角5考查物质的分离和提纯方法

(一)例题剖析

《本草衍义》中对精制砒霜过程有如下叙述:“取砒之法,将生砒就置火上,以器覆之,令砒烟上飞着覆器,遂凝结累然下垂如乳,尖长者为胜,平短者次之。”文中涉及的操作方法是

( )

A.蒸馏 B.升华

C.干馏 D.萃取

答案:B

思路:

解析:考查物质的分离、提纯的基本方法选择与应用。加热时,被提纯的固体物质(砒霜)气化、冷凝为固体,该操作方法为升华,故选B。

(二)变式训练

我国明代《本草纲目》中收载药物1 892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上……其清如水,味极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指

( )

A.萃取 B.渗析

C.蒸馏 D.干馏

答案:C

思路:

解析:考查物质的分离、提纯的基本方法选择与应用。由信息可知,利用互溶混合物的沸点差异,将“浓酒和糟”蒸发时变为乙醇蒸气,冷凝时变为液体,所得液体浓度增大。该操作方法为蒸馏,故选C。

视角6考查化学反应原理

(一)例题剖析

我国南朝(梁)陶弘景著《本草经集注》中记叙药物730种,其中“消石”条目下写道:“……如握雪不冰。强烧之,紫青烟起,仍成灰……”这里的“消石”是指

( )

A.氯化钠 B.硝酸铵

C.高锰酸钾 D.硝酸钾

答案:D

思路:

解析:考查物质性质、化学反应原理及其综合运用。该物质为白色固体,而高锰酸钾为紫色,故排除C;高温灼烧,会产生“紫色”的烟,因此焰色反应为紫色,必须有钾元素,故选D,排除A;灼烧后还有固体物质残留,硝酸铵受热分解后变成气体,故排除B。

(二)变式训练

中国传统文化对人类文明贡献巨大,古文献中充分记载了古代化学研究成果,下列关于KNO3的古代文献,对其说明不合理的是

( )

目的古代文献说明A使用“凡研消(KNO3)不以铁碾入石臼,相激火生,祸不可测”———《天工开物》KNO3能自燃B性质“(火药)乃焰消(KNO3)、硫黄、山木炭所合,以为烽燧餇诸药者”———《本草纲目》利用KNO3的氧化性C鉴别区分硝石(KNO3)和朴消(Na2SO4):“以火烧之,紫青烟起,乃真硝石也”———《本草经集注》利用焰色反应D提纯“(KNO3)所在山泽,冬月地上有霜,扫取以水淋汁后,乃煎炼而成”———《开宝本草》溶解、蒸发、结晶

答案:A

思路: