漫话产钳发展史

2018-07-26王重阳

文/王重阳

作者单位/北京协和医院

Most of us have the odd skeleton or two rattling around in the family closet.

Taken out and dusted they can tell some interesting stories.

好多家庭都有本“难念的经”,坦然面对,拂去表面的灰尘,他们将变得妙趣横生。

产钳是妇产科的发展史中两个主要进步之一,作为解决难产的利器,它挽救了很多的生命。过去生育对于妇女来说就如同踏进了鬼门关,幸运的能存活,不幸的甚至会一尸两命。现代产钳在临床上广泛使用以后,孕产妇的死亡率大大降低,它比任何其他工具更能代表产科的艺术。

产钳术的发展史非常特殊,既事迹非凡又命运多舛。这项发明竟然被一个家族保密长达100多年之久。回顾这段产科历史,以便我们更好的认识这种能用来取出胎儿而对母儿可以都不造成损害的医疗器械。

产钳(Forceps)这个词在拉丁语中叫做“火钳”,源自早期拉丁词汇“炉灶(Formus)”和“取出(Capere)”的组合。

远在公元前1550年时,印度《阿育吠陀》(Ayurveda,印度草医学)曾经记载应用工具牵引死胎。古代日本人亦曾采用鲸鱼骨及丝网套在胎儿下颏与枕部,牵引胎头。此等工具虽非产钳,事实上可算作产钳的前身。

产钳的起源

产钳的历史可以追溯到很早,埃及科翁波神庙(Kom Ombo,建于公元前250年托勒密王朝时期)的壁画,绘有在祭礼中使用产钳的情景。在盖伦(Galen,129-199)时代之前150年,Celsus(约公元前25年-公元50年)也使用过产钳。Avicenna(980-1037)是最早提到将产钳用于活胎的作者。上世纪30年代考古学家在罗马附近发现了一幅据称是公元二、三世纪的大理石浮雕,内容竟然是一个医生手持产钳为孕妇助产的情景。不过,由于那时产钳未能流传推广,所以也就没有推动产科迅速发展。

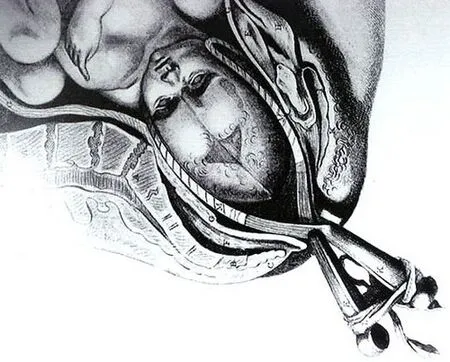

早期的产钳是一种单叶片或双叶片的器械,钳叶无窗孔,钳匙内侧有钉齿,可嵌入胎儿颅骨,很可能仅仅用于死胎助产。现代外科的奠基人Ambroise Pare使用过尖端有2-4个分叉的器具。据传法国人Franco P(Pare的学生)大约在1561年曾使用过产钳,其绘有一个具有三个叶的窥器,用以取胎头。

产钳的家族秘密

当代产钳来源于钱伯伦家族(Chamberlen)。这段历史包括了一个家族中的四代男性、一项科学发明的商业开发和通过对那项发明的男性垄断有效地取代了旧式产婆。钱伯伦是一个法籍男性助产士家族。他们的祖先威廉在1569年从法国流亡到英国的南安普顿。威廉有许多儿子,其中两个都从事助产,都叫彼得。据说大彼得·钱伯伦看到分娩过程中,胎儿由于头部迟迟不能娩出而夭折,甚至有些产妇也因此丧生,就想制造一种工具改变这种悲剧。

受到日常生活中人们用钳子取物的启发,大约在1589年(时间说法不一,1600/1630),彼得终于创制出了一种有孔的且与婴儿头形相合的弯曲状产钳。产钳外形像一把大的金属蛋糕夹,两叶的设计贴合胎儿的头部,把手用一个螺丝从中部连接,在分娩过程中牵拉胎头协助胎儿娩出。一旦胎儿头部娩出后,身体的其他部分就很容易顺势产出。1616年皇家学会的一次会议上,小彼得·钱伯伦曾自豪的说,他和他的哥哥擅长处理难产,而不是别人。为保全名利,钱伯伦家族视产钳为传家宝,他们把器械装在木制的箱子内随身携带,并尽量保守秘密。每次出诊,分娩中的妇女都被蒙上眼睛,或用床单遮住孕妇的下半身,其他人则禁止呆在室内。在门外倾听的人听到了一种奇怪的声音,那是钱伯伦家族的人为掩盖金属产钳的撞击声故意在摇铃和敲木棒。按照现代医学的观点,这种行为极其不合乎职业道德,然而用现在的标准去衡量那个时代的行为显然有失公允。实际上,小彼得的儿子也就是彼得三世,他在海德堡、帕多瓦、牛津和剑桥学习后,拿到了医学博士学位,为家族带来了无可置疑的声望。

1670年家族第三代成员休·钱伯伦赴巴黎求见当时法皇御医Mauriceau,声称他有一件秘密器械,能在15分钟内解决任何最艰难的生产,要求以1万法郎的高价出售。Mauriceau要他用这个秘密器具处理一个38岁因佝偻病骨盆极度狭窄且身材很矮的孕妇。由于已经破水8天尚未分娩,Mauriceau本来是打算为这个孕妇施行剖宫产的。钱伯伦经过3小时的努力,不但未能接出胎儿,反而撕裂子宫导致产妇死亡,因此他未能把器具售出,只好带回英国。

1672年,休·钱伯伦把Mauriceau的助产学著作译成英文,前言中谈及产钳,该书成为一部标准的产科学教科书达75年之久。到1693年,产钳器械在钱伯伦家族秘传四代后,终于被秘密出售给了阿姆斯特丹的Roger Roonhuysen和其他医家。由于藏有此项秘密工具,Roonhuysen得以在阿姆斯特丹享受专利权达60年之久,并且组织成一个团体,将产钳以高价出售给每一个新参加者。此后产钳才逐渐被世人所知,不过当时流行于市上者,仅产钳之一叶。1720年,Van de Poll和Vischer始购得产钳两叶,并公诸于世。

在不了解钱伯伦发明的情况下,1723年,比利时解剖学家、外科学家Johan Palfyn报告他们所发明器械,后来称之谓“Palfyn铁手”。这种器械乃是不扣在一起的,而且又是互不相连的两枝,其儿头弯很大,在使用时产钳的两枝用带子或绳子系在一起。

到1743年,荷兰医药理事会甚至下了一道命令,任何人在未购买这种器械之前都不能得到行医执照。而钱氏的完整产钳直至1813年才在靠近埃塞克斯郡的莫尔登他的原住宅内的秘密保管室中被寻出,现藏于伦敦的皇家妇产科学院。

产钳实践中的不断探索和改进

钱伯伦家族制造的产钳,与现今的产钳有很大不同,仅有胎头弯。1733年,Edmund Chapman最早发表了有关产钳的描述文章,并列举了几件模型和介绍了它们的用法。1735年法国的Dusec将产钳的把柄制成交叉式。1740年,英国产科医生B Pugh应用了经过改进的弯曲产钳。

1750年前后,英国产科医生William Semellie和法国产科医生Levret A分别对产钳进行改造,将产钳长度加长,并增加骨盆弯。Semellie是苏格兰人,在巴黎学会了产科技术,他的《助产士理论与实践》是一部伟大的教科书,为产钳的使用制订了安全的原则。

从此在英国,从事助产职业的所有主要人物都已对产钳有了充分了解。但应当指出,产钳本身也不是没有风险,尤其在没有无菌观念的时代,要是操作不是特别小心,很容易对母婴造成伤害。因此,当时很多医务人员都不愿意使用产钳。有个最著名的例子,英国王位的预期继承人21岁的威尔士公主夏洛特在1817年分娩第一个孩子时死亡,原因是主治医生Richard Croft爵士不愿意让他的同事使用产钳来缓解她的痛苦。夏洛特超过预产期2周才临产,腹中的胎儿重量超过8斤,体位是斜的,而且头部过大,无法通过骨盆。结果,在经受50多个小时的活跃期子宫收缩以后,胎儿死产,胎盘娩出困难,夏洛特本人也因大出血告不治。所谓“两代皇室继承人,一下间都消失了”,举国震惊,国人表示绝不饶恕罪人。Croft面对公众的谴责,很受打击,最后在卧室中饮弹自尽,造成三重产科悲剧。由于乔治四世只有夏洛特一个孩子,因此只得把王位传于他的弟弟即威廉四世,后来由于威廉四世也没有子嗣,王位又被传给他的侄女维多利亚。可以说,夏洛特公主之死改变了英国历史的进程。假如她活着,就不会有后来辉煌的维多利亚时代。

产钳增加骨盆弯曲后,对于低位产钳的运用近乎理想。但骨盆上段是向下的,下段则向前,如胎头位置较高,用此钳实行高位或中位产钳术,将不能理想顾及骨盆弯道,产道软组织极易受压裂伤。经过百余年的研究,1877年,法国的Tarnier ES设计了弯曲轴牵引产钳,应用时加力于轴上,而不牵引钳柄,从而增加往下牵引的便利。

1916年,挪威的Kielland创造一种特殊产钳,它的中轴较直,无骨盆弯曲,有滑动钳扣,较适用于纠正胎头斜位及旋转枕后位。

1924年,美国的Piper鉴于臀位中胎头接出的困难,因此制造一长胫反曲线的产钳,用以牵引后出胎头。

1925年,美国的Barton制造一极其特别的产钳。它的钳叶与钳柄成约50°角,其一钳叶与钳胫相接处有一铰链,以供活动,另一钳叶则是固定的,牵引时另有牵引轴。这种钳适用于枕中位旋转和骨盆略小的案例,但至今尚未普遍采用。

此后,产钳广泛应用于产科临床。在使用过程中,医生们根据操作经验、分娩机转及力学原理进行不断地改造、更新。产钳式样层出不穷,设计精巧又符合产道及胎头生理的产钳种类达数百种之多,甚至出现专用于剖宫产时娩出胎头的产钳(如Hale氏产钳)。差不多每个著名的产科医生都认为改进自己的器械是件光荣的事。由于低位以上的产钳对母儿损伤大,目前已废弃。因此,现在临床常用的只有少数几种基本类型,如Simpson短弯产钳最为安全、易学、实用。此外还有在中低位、出口产钳以及剖宫产时均有明显优势的Hay产钳等。

产钳在现代产科的应用

随着剖宫产术在临床上安全、广泛的使用,产钳助产在产科应用日益衰退,但是它在处理某些难产和保护母婴方面仍能发挥良好的作用。例如子宫收缩乏力、第二产程延长、胎头位置不正、胎儿宫内窘迫、早产儿、臀位以及为了预防产妇体力和精神过度消耗,减少会阴松弛,避免胎头长期受压、缺血等均可采用产钳助产。当前社会上对产钳术助产有很大的认识误区,觉得这对孩子存在极大伤害。其实只要应用产钳的指征得当,完全可以避免去做伤害更大的剖宫产手术。因此产科工作者要做好宣教,努力提高助产技能,力争把分娩对母婴的损伤减小到最低,这是何乐而不为的事呢。

1983年4月22日清晨,北京协和医院的林巧稚大夫在昏睡中发出呓语,急促的发出叫喊,“产钳,产钳,快拿产钳来!……”她慢慢的平息了下来,过了一会儿,她的脸上露出一丝微笑,“又是一个胖娃娃,一晚上接生了三个,真好。”这是林大夫留下的最后的话。很可惜,现在不少医院的产科已经多年不使用产钳助产,技艺失传,令人遗憾。