戏画记(三)

2018-07-24林继凡

林继凡

陈未沫

陈:上次说到您开始赴南京学艺,那我们接着来说说评弹班的故事。

林:好的。评弹班呢,当时有好几位老先生,其中一位叫钟笑侬,那真是老先生了,他是蒋月泉的先生,辈分高,是最最老的先生了。还有一批省团里最好的说书先生,都到我们评弹班里来上课了,但是时间比较短,没几个月。当时正好江苏省要成立省昆剧团,他们之前每次省里有重要的招待演出,都是向苏州借人,所以省里文化局决定,一定要组织一个昆剧团,从苏州调13个继字辈的,包括张继青、董继浩、姚继焜等人,组团培养一批新的接班人。我们评弹班有甲乙两班共60人,就说在这两个班里挑一批学生。一挑挑了10人,我是其中之一。结果评弹班不答应了,说你们昆剧团挑过去的都是我们这里的尖子,要不你们就连锅端,把这些学生都带过去,我们重新去苏州再挑人,明年再开班。

陈:所以您在评弹班里待了半年不到,就变成学昆曲了。

林:对,结果那几十个原本评弹班的人,几乎全部逃光。毕竟那时候不像现在,学说书的学生不少是因为家长喜欢,而且,在苏州,评弹还是很被看重的,苏州有句话:好唱戏不如坏说书。

陈:是的,这我听以前采访过的说书老先生和热爱评弹的老师们说过,说书的经济收入比唱戏要好,地位也要高些。

林:是啊,所以最后就留下来几个人,有一两个是刚入初中,有一个是初中毕业的年纪。我那时候还没发育,又喜欢蹦蹦跳跳的,觉得说书没劲啊,一直坐着学弦子琵琶,一个开片来回地唱。所以听说要到团里学唱戏,那时候甚至对昆曲也没有一点儿概念,就想可以撒开手脚了,可以去翻筋斗豁虎跳了,那就去了再说吧。所以从此我就开始练功了,翻筋斗、拿顶、踺子、豁虎跳,蹦啊跳的,一上去就得法儿。

陈:您天生好动是一点,身体协调性也好,所以上手才快。

林:是的,我也能吃苦,是真的很能吃苦。虽然家里从小就宠爱我,但是我却很能吃苦。我好婆后来说我从小就不会好好走路,家里的每个门槛我都是“滚进去”的,家里的沙发也都是被我蹦坏的。从小就喜欢动,让我去练功就等于掉进了这个(学戏的)库门里。我是真的肯吃苦,喜欢练功,那几个老师都很喜欢我,最喜欢我的就是盖叫天的弟子。

陈:是不是南派武生泰斗,人称活武松,和杨小楼齐名的那位盖叫天?

林:对,我们团里的是盖叫天的弟子,叫周荣芝,他是票友出身,他作为盖叫天的弟子是比较特别的,不是戏班里从小进去拜师练功的。周荣芝是丹阳人,曾经在上海做生意,开两爿挺大的五金店,他因为喜欢唱戏、喜欢武生、喜欢盖派,把两爿五金店盘掉,去投奔盖叫天,到盖叫天家里学戏。但很可惜,周荣芝学戏的先天条件不好,他的喉咙不好,五音不全,所以他跟盖叫天学了本事以后到处“跑单帮”,天南地北地跑,甚至跑到东北,却站不住脚跟,最后只好回来。在苏州木渎定居下来。

陈:周先生练的不是童子功,肯定比别人学起功夫来更苦吧?

林:周荣芝学本事是真的下了苦功夫,他向盖叫天学功夫,不是在大排练场练的,而是在他自己家里的客厅里的一角。那块地方的四周都摆设着古董,就是在这么一小块地方,练习踢腿、耍腰、镟子、飞脚,周围的东西都不能碰到,所以对动作的准确性要求十分高。周荣芝对我练功的要求也是这样的。

陈:该放即放,该收就要收。

苦练矮子功,1962年

林:对,所有动作要收在一个圈里,三个飞腿要在这个小圈里,一排镟子也要在这个小圈里,所以后来我可以在一个小地方,连续翻好几个筋斗;别人需要助跑才能翻的,我原地按手就能来。练习的地方,就是水泥地、泥土地上,没有地板、没有地毯。练习拿顶,最开始是三分钟,逐渐加上去,五分钟、十五分钟、三十分钟!练到地上都是一圈圈的汗水。那些逃回家的学员是根本吃不消的,练一下头顶就戳地上了。但拿顶练的就是膀子的力量,膀子的力量上去的,筋斗就能翻好了。

陈:还有什么关于练功时候的苦事情呢?

林:那时候我们宿舍里是双人床,我睡在上铺,很狭窄的床铺,还没有挡板,睡着睡着半夜就摔到地上了。好在我们住在南京五福巷8号,原来国民党邮电部的高级职员宿舍,是那种小洋房,铺的是地板不是水泥地,所以摔下来也没觉得痛,第二天醒过来就睡在地板上。

陈:但是现在回想一下,当作谈资说出来,也不失乐趣。

林:那种快乐是很单纯的,整天就是起早摸黑。

陈:脑子里只有练功这件事情?

林:对,每天只想这一件事情,汗是出了干,干了又出。一条灯笼裤,男孩子也不知道要勤洗,头天穿完往那儿一扔,第二天起来继续穿了去练功,衣服裤子上都结了盐霜。我记得我们的练功房是由一个大厂房改造的,有个水泥舞台,舞台下就是烂泥地。翻打跌扑都在水泥台上练。

陈:现在想来也就只有这样, 才能练出真功夫。

林:就像我之前说的盖叫天教人练功的就在客厅的一个角落,哪像现在有专门的练功房,房间里还铺设地毯,地毯上还要放垫子。而且我们那时候练功老师是真的鞭子拿在手里的,翻筋斗这些都是要速度的,速度怎么出来?就靠抽。你要避开他抽的鞭子,你的速度就上去了。夏练三伏,冬练三九,那真不是虚的。夏天我们穿着棉袄,就为了练那一身汗;练得好的,穿着棉袄靴子,一两个小时不出汗,等你练完了,衣服一脱水一喝,定下心来,汗就哗一下全下来了。就是要练到能控制自己的汗水!演员要是上台没一会儿就一身急汗,那戏还怎么演?平时练的就是心定,要控制,不咋呼。

陈:而且舞台上灯光一照,会更热。

林:所以不能出汗,要等到结束后坐下来,别人伺候换衣服的时候,这个汗就泻下来了。这就是好演员。真正的大角就要做到这样,我们还做不到,但是肯定比现在一些人要好。冬天就是要顶着风寒,在旷野里喊嗓。

陈:在旷野里喊,一定总觉得自己声音小。

林:是的,但是练着练着声音就出来了,气息也跟上了,就能把声音送得很远了。真的,都是这样练……

陈:男孩子好胜心强,你们练功那会儿相互之间也会比吗?谁的筋斗翻得快又高,谁的功夫好?

林:会啊,我天生爱动,动作也做得比别人漂亮,年纪轻的时候也爱比,就爱和人比虎跳谁快、筋斗谁高,所以也就喜欢练功。后来这些筋斗翻到在京剧武生里都算拔尖的了,放到京剧里,筋斗翻得好就可以当成招牌,独当一面了。京剧里分武生和武行,真正的武生、在舞台中间站着的,比如林冲、高宠、石秀,他们是不翻筋斗的,是靠手上拿着的刀枪棍棒以动作、身段来表现人物气质的。翻筋斗的都是武行,如果你筋斗翻得好,就可以去领基本工资了,基本工资是60块。

陈:那时候的60元已经很不错了。

林:对啊,像我这样能翻的都能拿大工资了,挑班的武生拿大工资,可以拿到一千多。练功的时候,都会有老师在一边告诉你:踢腿,这一脚汽车!这一脚洋房!想吃香喝辣的得要练出来!

陈:也是种激励。

林:那时候是有“榜样”在那儿的,都看得到。好的大武生一千几百,一般人那时候才多大点工资?几十块。所以这些苦吃得有价值,不这么练,不可能有这点成就,也不可能有这点钱拿。现在就没什么好说了,混混职称,到处都是一级演员。还没拼过命呢,就走个门路,找个靠山,得个奖。所以现在艺术真的变了味儿了,有些年轻人得的这个奖,都是空的假的。

陈:没有真正在一个行当浸润这么多年,一点一滴地积累,总是不够的。

陈:练功这么辛苦,肯定也没少受伤吧?

林:第一次是手摔断,其实那时候练功练了还不到半年。练倒趴虎,倒趴虎分两种,一种是向后仰,360度后翻,双手落地,再跪趴在地上。还有一种是要踹腿的倒趴虎,就是翻上去的时候需要抱腿,等翻过以后脚踹出去,手着地;这个动作对时间的把握要求很高,早了头戳地,晚了就会腿打地。我的伤就是踹腿踹出来的,因为有老师在旁边帮着抄了一下,抄早了,结果啪地一下,骨头就断了,而且断的地方不好,断在右手手肘鹰嘴部位。直到现在鹰嘴这里,我都是伸不直的。当时医院最好的医师给我看了,说因为我将来(工作)还需要活动它,所以那个地方不能上石膏,就用硬纸板固定了敷药换药,但是以后比较容易发僵,最大的后遗症就是将来不太活络。现在我就是这个问题,画画写字时间一长,手就伸不直了。必须要歇一会儿、活动一下才会恢复。到了阴天也会这样;还有就是提了重的东西以后,手伸直了就会弯不过来。如果放在部队里,可能都算几级残废了。但好在我学戏并没有受到影响,比如说像拉三膀这个动作,其实并不是要你双手拉直,而是拉到一个弧度打住,所以伸不直也没太大关系;到后来主要转文戏了,关节里也还算活络。很有意思的,周恩来总理从马上摔下来摔断的地方和我一模一样。

陈:哦,原来如此。所以我们看到的周恩来总理的照片里,他的一只手一直是保持端着的姿势的。

那您爷爷奶奶知道了肯定很担心吧?

林:这件事我没和我爷爷奶奶说,就一个人默默坚持下来了,带着伤的时候就不做要牵到上身的功夫,但是其他功夫还是没有耽误,依然在练。然而第二年的夏天,我的腰不知哪边扭了一下,到医院一拍片,显示第三、四节腰椎,轻度骨裂,严重的话可就站不起来了。那时候,久坐以后再站起来就比较困难,而站立时间只要超过一两分钟,整条腿就会发麻,一直麻到脚趾,其实就是坐骨神经受到了压迫。当时医生对我说,这个问题很严重的,不能轻视,所以我必须停止练功,安心养伤;还和我领导传达,如果不好好保护(腰),严重情况下会导致下肢瘫痪,不是闹着玩的。恢复过程中最要紧的就是要睡硬板床,然后要使用一个几根钢条支撑的腰托,固定我的腰部。

陈:这么严重你还是瞒着家里没说吗?

林:那次真的太痛了,伤得也比较严重,团里的领导就把我送回了苏州。在送我回来前,他们讨论研究过,觉得我的伤不能再继续学戏,尽管我各方面成绩都很好,只能算了,毕竟再折腾出大事情,家长会责怪。好在我爷爷懂得这些医学上的事情,赶紧去第一人民医院给我找医生,叫我每天过去做理疗。医生说我没关系的,因为骨头裂得不算厉害,再加上年纪还轻,注意了就能长好。

陈:您养病期间,肯定也没太安生,有没有跑出去偷偷练功什么的?

林:有啊,我就去怡园和大公园(苏州公园)喊嗓子,这个我每天都坚持。有一次在大公园喊嗓子时碰到了费新我,他和我祖父是忘年交嘛,和辛稼先生差不多。他也喜欢练功的,他后来专攻太极拳,还练过其他功,具体叫什么拳我不记得了。我看过他打拳,身上功夫挺漂亮的。他知道我也练功,就让我弄两套给他看看,我就打给他看,飞天十三响什么的,那时候学了也没多久。费先生看我身上(功夫)漂亮,还对我爷爷说:这孩子有出息的,他身上和别人不一样,有风头。风头就是我说的眼风和脚风的配合。传字辈几个好的先生都是有好台风的。

陈:这一次养病养了多久?

林:好像我用了不到一个月,就全部好了。

陈:这么快?很神奇啊。

林:对,很神奇。但是团里的意思是让我继续休息,就和我好婆说,让我算了(不再学戏)。

陈:您好婆肯定也希望您别去学了。

林:是的,但是我在家里待了一个月多一点,就提出要回去(团里)。我好婆就对我说,让我再多养养,团里说了,让我不去也没关系的。我不愿意,因为这个事情是我喜欢的,而且已经学成这样了,我一定要坚持。所以我爷爷奶奶拿我没办法,拦不住我,就回去了。回去以后,我以为要有一段时间不能练了,好在老师有他自己一套(恢复)练习的办法,先从轻的、柔的开始。所以我就改用旁腿,后来我旁腿就比较出色。因为直腿要靠腰的力量,牵动坐骨神经,从那时开始就不太行了。

陈:您的启蒙老师主要教了您一些什么戏呢?

林:开蒙老师主要就是教我林冲夜奔,武生必学的。我自己会去钻,去研究,也和别的武生老师学过姿势身形。但是武生这个行当在昆曲里其实并不重要,在京剧团,武生是能当角儿的。昆剧团基本就是文戏,武生出场机会少。但我一开始不知道,只觉得练武舒服,台上也英武。

陈:男人嘛,都喜欢表现自己的阳刚之气。

林:对,等到后来我眼界开了,才发现,昆曲里的武生是很难“有出息”的。然后也是机缘巧合,我当时自己也没提出来要学丑,正好浙江婺剧团到江苏南京演出,演一出《僧尼会》,就是根据我们昆曲里的《双下山》改编的,而他们唱的是金华那里的婺剧。

陈:婺剧主要演些什么?

林:就是滩簧。婺剧的滩簧就是根据苏剧前身——前滩,发展而来的。浙江的滩簧都是苏州这里的滩簧影响过去的,调子、唱词几乎都是一样的,就是字音不同。但是他们比起我们的戏来讲,生活气息更加浓厚。当时,他们的婺剧团在全国献演,从浙江到上海再到江苏……最后到北京献演。我在南京看了公演以后,就很想学。领导看到了也觉得应该让我去演,于是便让我去学。我听说有得学习,十分开心,就跟着他们各地跑码头,用了一个多礼拜,学会了这个戏,回来排一排,弄一弄,正好就赶上了1961年年底在苏州举行的两省一市昆剧汇演。

陈:两省一市就是江浙沪汇演吗?

林:是的,那时候我们团里有几台戏,其中一台是年轻学员汇报,就拿了我这出戏,一经演出,林继凡三个字就被人注意到了。几个老先生看到这个小孩:灵格!特别是俞振飞,他是我的恩人啊,恩人俞振飞!

陈:俞振飞先生是著名的昆剧小生、昆曲世家,唱派叫“俞派”。

林:对,他一开始先去和徐凌云说的。徐凌云其实是昆曲票友,不是专业的,但他属于研究得十分深刻的票友,还出过三本书。他自己的实业也做得很大,丝绸服装这类的,而他自己就喜欢昆曲,他跟过很多老先生学戏,那些“传”字辈的先生都学不到的东西,他都能学到。生、旦、净、末、丑,样样都会,是全能的,当然重点是学丑角。徐凌云也看过我的《僧尼会》,于是俞振飞先生就把我带到乐乡饭店,领到他的面前。

曲泰斗徐凌云先生传授林继凡《绣褥记·卖兴》 1961年冬

陈:就是观前街大井巷的那个乐乡饭店?

林:是的,照片我还留着。

陈:所以您正儿八经入行、真正跟随的第一个丑角老师就是徐凌云?

林:对,徐老师教我的第一出戏就是《绣襦记》。从俞振飞先生把我领到徐老师面前,等于真正开启了我学习昆剧丑角的艺术道路。

陈:所以您反复强调他是恩人。

林:因为选择行当真的很重要,倘若说我还在武生里,那就没有现在的林继凡了。

陈:是啊,剧种决定了武生只能当配角。

林:丑行在昆曲中属于传统的三门行当,我们称为“三小”:小生、小旦、小丑。从表演程式上,赋予了丑角特色,是和其他剧种都不一样的。你看京剧,京剧是大剧种,是声腔艺术,到最后其实是旦和老生(花脸),下来是老旦,属于旦角挑班的,比如说四大名旦;下来就是马连良、奚啸伯、麒麟童这些老生作为台柱,他们也叫老板、当家的。京剧主要是听唱派,因为他们的表演主要是演唱,可以站着唱,可以坐着唱,甚至捂着肚子唱,主要就是用唱腔打动人。但昆曲不是,昆曲不是听戏,它是综合的一种艺术形式。

陈:昆曲要讲究身段、表演和整个舞台的把控,是吧?

林:对,昆曲给人呈现的是,从文学唱词的词、典出发,人物的故事已经逐渐淡化了,在单独一折里的某一个人物都能成为主角,可以通过这一折的故事,展示自己的生活、志向、梦想、心情、矛盾,在舞台上靠唱念做舞,绘声绘色地、载歌载舞地、层次分明地表演出来。最后给观众一种审美的愉悦,它有一点唯美主义,而这种美感是综合的,除了技术之外,还要深入到角色的情感之中,将生活变作内心体验,再通过你的外在的技术——你的表情、动作等等自然流淌出来。这种氛围、情感是不间断的,当人物一出场,戏里面的环境、场景,虽然都是假定的,但却要演员真实地表演出来。

陈:要让观众看到演员所看到的东西,那些园林春如许、那些花草繁木,舞台上没有,就要演员带动观众,让他们也看到这些虚拟的景象,感同身受。

林:是的,很多剧种,都是没有这些的,比如说京剧,它前面唱完了,就不管了,但昆曲不行,昆曲叫带戏上场,一出场就要带着情绪上场,所以出场的一瞬间特别重要。就像王朝闻先生说的,关于演员在九龙口亮相的那一刹那的表演,他写我的《游殿》的评论文章里说的:林继凡还没有走到九龙口,他就已经把舞台带到观众面前了。老前辈讲,什么叫做台风。台风就是台步加上眼风。不同的身份气质要有不同的步态和眼神。

陈:既然说到《游殿》了,您所演过的所有角色中,法聪是最为观众所熟悉的,我看了不少关于您在《游殿》这出戏里法聪这个角色的评论文章,其中不乏戏曲界、美学界的评论名家,他们大多和王朝闻一样认为,您饰演的法聪演出了美感,演出了高雅。我们说到丑角,都觉得既然沾上了“丑”这个字,就没法和美丽、高雅联系到一起,谈谈您对丑角之美的看法,怎样理解“俗中见雅”呢?

林:演员是需要基本功扎实的,训练有素的,所有程式是规范拿捏自如的,可以放大可以缩小,可左可右可前可后。好演员不一定非要站在舞台中心,即使是在一个角落,也能用自己的表演能力调动,使得观众的焦点聚集在你身上。所以好演员每一个角度都是美的。这种“美”难就难在,它是区分于行当之间的,不是千篇一律的美。小生有小生的美,旦角有旦角的美,而丑角则更难,“丑中见美”是昆曲丑角所要努力表达的。哪怕是一个小人物,哪怕是一个反面人物,无论老少,除了情感以外,还要上升为美感。

有些人偏颇讲情感,觉得演员到了台上就该是戏里的人,要表达戏里人的情感,其实这很空泛。不能只讲一个人物,在舞台上,你要让他活起来,要把他的生命调动起来,把性格展现出来。演员要把程式化到生活里,又要从生活中提炼精华到程式中。我一直说生活化程式,程式化生活。要演活一个人,首先你一定是要对程式化表演很熟悉,其次你就要去体会人物的生活、性格特征,这个人物的“生活”,包括了舞台上的环境、和你演对手戏的人物之间的关系与交流……

陈:就是说演员不能单一地去表演,要结合自身生活中的情况,把自己带入到所演角色中,但是又不能脱离角色本身。这样演出来的角色才不“死”。

林:是的,你不能死在程式里,但又不能脱离程式的规范,而是灵活地用程式去表现生活,且这些程式和他的生活是贴切的。再上升到美感和韵味。韵味就只可意会,没法用语言表达了。也必须要有水平的观众才能体会到什么叫作意境。

陈:就像我们欣赏书画,我们能看出书画的笔触柔和、下笔有力、基本功扎实,除此以外,画外音所要表达什么意境、什么思想就需要靠读者自己揣摩了,往往是一万个人眼中就有一万个哈姆雷特。

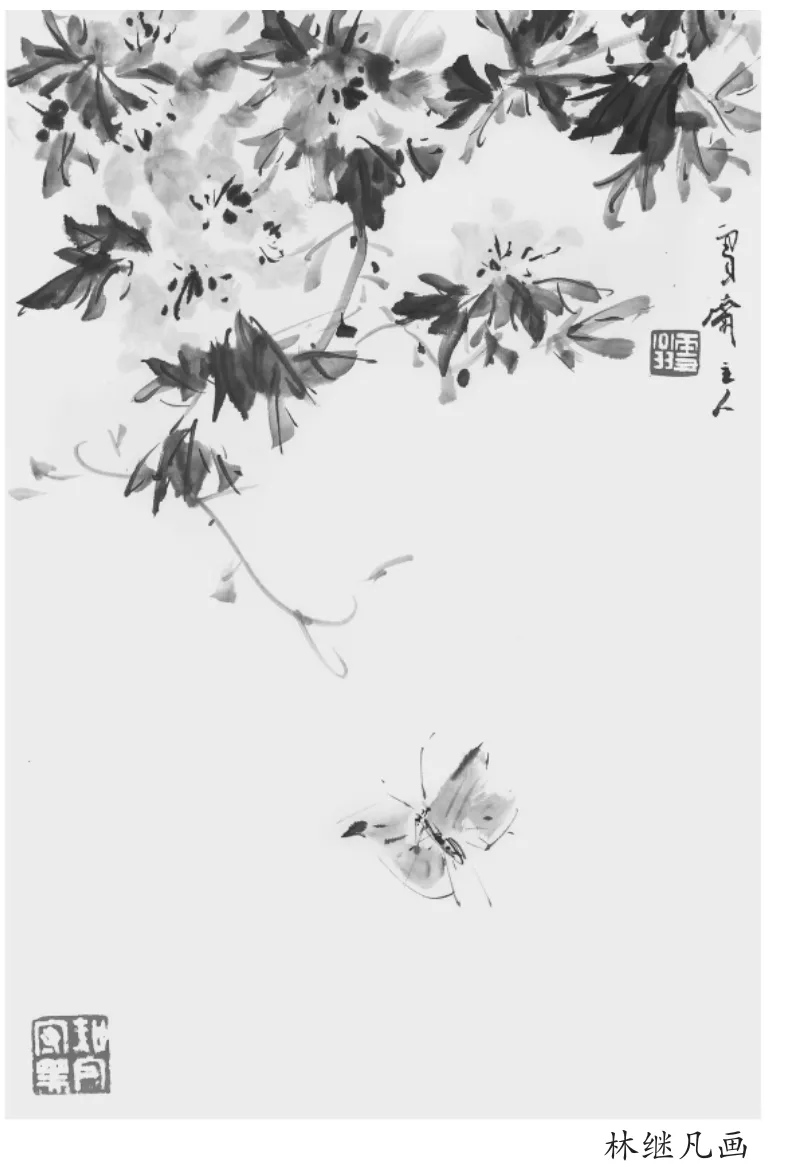

林:说到画,你看我画花鸟,别人也画,我和别人不同的地方,就是我常年从事戏曲行业,在昆曲舞台中积累了舞台章法。舞台如同一张宣纸,宣纸就是演员的舞台。舞台那么大,你的位置、你的中心在何处?你扮演的人物所表达的东西,念白、唱腔、情绪等等所有的东西,都要有一定的章法,不能乱走,乱描画。

陈:舞台如同构图,你需要去考虑如何去描画一个舞台,所以说最终你的戏曲又和你的书画结合在了一起。

林:对,我相信艺术都有相通的,更重要的是,还会互相滋养。这种滋养是取之不尽用之不竭的,它不局限于一个舞台一张纸。宣纸上流动的笔画也好色彩也好,到最后都变得拥有了节奏,在起承转合之间有了更流畅的链接;而舞台的韵律变化、起伏快慢,又能看到绘画笔触中的轻重缓急,远近虚实。

陈:那您觉得您的绘画与戏曲互相渗透后,哪个较之前更突出了呢?

林:我觉得可能还是戏更好看,更有韵味了。我想,我演戏也好,画画也好,都是我林继凡自己个性的存在。是我与别人不同的地方。为什么别人说我的法聪好,因为这里有我的精神,有我的个性修养,没有过分刻意的表演痕迹。

陈:你中有他,他中有你,你就是他,表演艺术和演员的自然融合,才会有最好看的戏。所以说,您的修养和个性影响了您的舞台表演,您的法聪在和张生交流的时候,也就不可能流于低俗。同样一句话,从您的法聪嘴里说出来就可以做到不俗,而有雅致可爱的感觉。

林:昆剧丑角要给人留下美感,是很重要的。为什么王朝闻先生对我的评价高,为什么我在北京表演,得到很多专家的认可?因为我的丑角有书卷气,而且这份书卷气里头又不见刻意。

陈:昆剧作为一门高雅的戏曲艺术,一定要如您所说“丑中见美”。

林:这还不是我的一家之言,而是我的前辈,我的前辈的前辈的前辈,他们就开始不断研究昆剧表演的美学,也一直遵循着这个道理,将美继承下来。

所以说机遇真的很重要,如果这个机遇抓好了,而且正好合适你,那就走上正轨了。如果当年我选择读书,我肯定不行,不能读出名堂。还好有那么一次机会,当然我也有一些先天的条件,反正肯定是去对了,评弹转昆曲又转对了。等开始学丑角以后,碰到了徐凌云,后来王传淞、华传浩都看到我了,都蛮喜欢我,觉得这个小囝是要重点培养的,首先就是长得标致,昆剧丑角就要选标致的小囝来演,那才能演好,精神气质很重要。所以老先生是有眼光的,王传淞把我喊去浙江,华传浩专门来南京教我戏。那时候真的不容易,不像现在有条件派出去、请进来那么容易,昆曲也不如现在受重视;我们团长也很好,重视人才培养,一直很关注我,(丑角)总是把我排得很前。