乐官伶伦的社会关系研究

2018-07-18张莹莹

文/张莹莹

伶伦是中国远古时期民间传说中的乐官,相传为黄帝时寻音坐律,发明了中国古代的律吕,据此而被后人尊为制乐的始祖,甚至被认为是中国音乐的始祖。

《吕氏春秋》记载:“昔黄帝令伶伦作为律。伶伦自夏之西,乃之阮隃之阴,取竹于嶰溪之谷,以生空窍厚均者,断两节间,其长三寸九分,而吹之,以为黄钟之宫,吹曰含少。次制十二筒,以之阮隃之下,听凤凰之鸣,以别十二律。其雄鸣为六,雌鸣亦六,以比黄钟之宫,适合。黄钟之宫皆可生之。故曰:黄钟之宫,律吕之本。黄帝又令伶伦与荣将铸十二钟,以和五音。”①这是有关伶伦作乐最早的文字记录。“黄帝命令他的臣子伶伦制定乐律。伶伦来到了昆仑山,他在山北面的嶰溪之谷砍了十二根竹子削去竹节,用两个竹节之间的那一段,做成了十二根管子。管子做成了,一吹便可以发出声音来。但是,那声音难听极了。正在这时候,一对凤凰飞来了,凤叫了六声,凰叫了六声,天空中象珠玉一样洒下美妙的声音来。于是,伶伦便根据凤凰鸣叫的音高制成了十二根律管,从此,人们才有了创作音乐和演奏音乐的规范和依据。”②

关于伶伦为黄帝时的乐官,并按照皇帝要求创造乐律的记载,在很多古文献还有记载。而伶伦到底是否存在,人们也众说纷纭,秦相吕不韦是倾向于相信伶伦的存在的,他在《吕氏春秋·古乐》中记载有:“昔黄帝令伶伦作为律。”后世文献《汉书·古今人表》也有“泠沦氏”的记载,又在《律历志上》作“泠纶”街。另外,伶伦也是古代乐人代称,如唐礼部员外郎沉既济《任氏传》:“某,秦人也,生长秦城,家本伶伦。”《旧唐书·德宗纪沦》:“解鹰犬而放伶伦,止榷酤而绝贡奉。”

近代以来,已有学者对伶伦进行了研究,如陈正生的《“伶伦作律”探微》、陈其射的《伶伦笛律研究述评》、李来璋的《“伶伦作律”之探索》、刘正国的《伶伦作律“听凤凰之鸣”解谜-中国上古乐史疑案破析》等。

伶伦作为一名乐官,他直接受命于所处时代的最高领袖——黄帝,且他在作律的过程中,既要考虑到先人的研究成果,又要照顾到与周围其他人的关系,这些引发了笔者做伶伦的社会关系研究的设想。将伶伦的社会关系进行梳理与分析,对于上古音乐史研究来说,有其独特的史料价值。

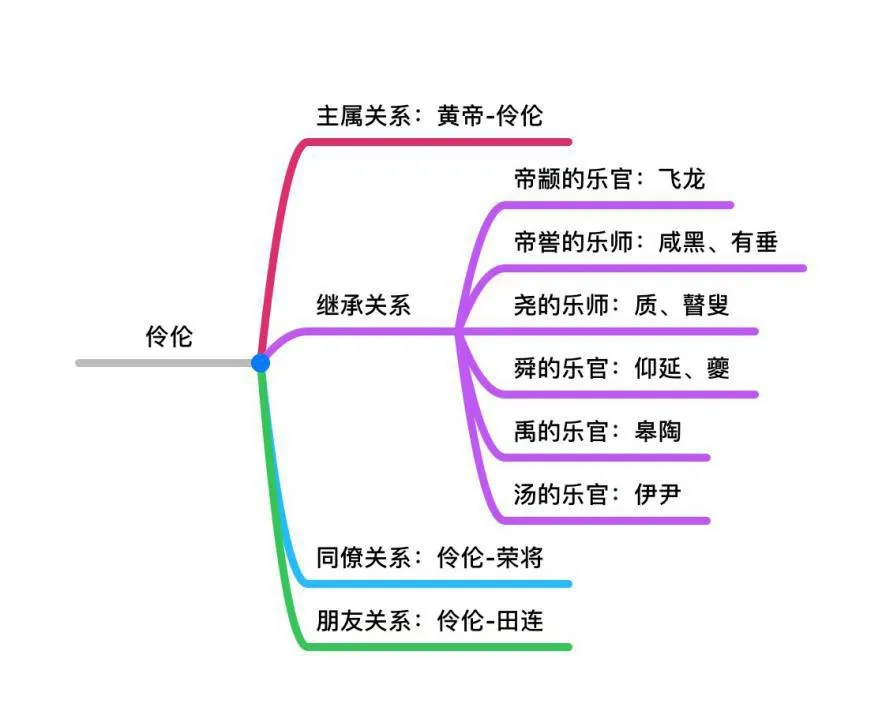

通过对既有文献的梳理,我将伶伦的社会关系进行了分析与归纳,并以从主属关系、继承关系、同僚关系、朋友关系四个方面分别进行论述。下图为伶伦的社会关系图表。

一、主属关系

巫乐是远古时期的重要音乐表现形式之一,黄帝时期的《云门大卷》就是祭祀乐舞,巫乐也是乐官的主要工作任务之一。伶伦作为黄帝的乐宫,应该有着巫师的身份,这种人神兼具的巫师在原始部落中并非等闲的人物,实际上应为部落酋长的重要助手,可以断定伶伦与黄帝的关系非同一般。

黄帝是现存文献中与伶伦关系最为密切的人物,他是中华民族的始祖,传说中远古时代华夏民族的共主,五帝之首。相传黄帝姓公孙,出生于轩辕之丘,故号轩辕氏,在姬水生长成人,所以又以姬为姓,后来在有熊建立国家,故又称有熊氏。他以土德为王,土是黄色,所以叫黄帝。黄帝是古史传说中的人物,关于他的传说中最精彩的就要数黄帝与炎帝、蚩尤的战争了。最终黄帝取得了胜利,被各部落拥戴为部落联盟领袖。在黄帝时期,养蚕、舟车、文字、音律、医学、算数都先行发明,并得到发展,他的功劳为后世所称赞,被誉为华夏的“人文初祖”。关于黄帝的历史资料十分稀少。《史记·五帝本记》记载:“黄帝者,少典之子,姓公孙,名轩辕,黄帝居于轩辕之丘”。至于具体出生地点,史学界并没有统一的观点。司马迁在《史记》里对黄帝是这样描写的:“生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而聪明。”可见,黄帝从出生到成长就不是一般人物。他15岁就被群民拥戴当上轩辕闻落酋长,37岁登上天子位,黄帝一生重大贡献就在于历经五十三战,打败了榆罔,降服了炎帝,诛了榆罔,降服了炎帝,诛杀蚩,结束了战争,统一了三大部落,告别了野蛮时代,建立起世界上第一个有共主的国家,当选为中华民族第一帝。人类文明从此开始了。此后世人都尊称轩辕黄帝是“人文初祖”“文明之祖”。

嫘祖为西陵氏之女,轩辕黄帝的元妃。她发明了种桑、养蚕、缫丝、织绸、制衣技术等。嫘祖养蚕缫丝,则为衣冠的创制做了物质上的准备。史书记载:“黄帝作旃冕,胡曹作冕,伯余作衣裳,于则于扉屦。”根据历史记载,考察服饰的起源和演进历史,我们认为这些记载是确实可信的。另外,衣裳服饰的最初发明还是人类长期蓄积、偶尔得之的产物,其直接受启迪于某种偶尔意外的发现。传说隆冬季节,黄帝派胡曹、于则两人率众进山狩猎。那时天气特别寒冷,猎人们腰缠兽皮,赤脚露顶左波于高山密林之中。当他们满载而归时,气温聚降,胡曹部众竟有20多人耳朵被冻掉,于则带领的30多人,半数以上双脚冻烂,无法行走。两位头领在愁苦之际,胡曹随手拾起一块石子,向树上的一个空鸟巢掷去,击落鸟窝,正巧落于一个人头上。由于鸟窝是用鸟羽和细软材料织成的,质地柔软,极富保暖性,此人顿感暖意融融。其他人纷纷效仿,顷刻鸟巢盖顶,无一例外。这就形成原始的帽子雏形。于则部光脚站在雪地里,大家双脚麻木,不能继续前进,于则心情烦躁,不断以足蹬一朽树,以排遣心头郁闷。不意双脚陷进树身的软木中,非常暖和。于是他灵机一动,令大家动手,将软木砍倒,截成短截,将其掏空,塞上软草,绑在脚上,既保暖又松软,这就形成原始的鞋子雏形。以后,随着实践的发展,鞋子和帽子不断得到改进完善,演变出许多类型和款式,极大地丰富了人类的物质文化生活。我国古代儒家认为,黄帝制作的衣冠,标志着人与动物的区别,认为有衣冠的人类当有仁义道德,故有“衣冠文明”之说,而穿衣戴冠无仁义者则被斥为“衣冠禽兽”。所以说,衣冠的发明标志着人类从此跨入文明时代之说是有道理的。今黄陵县城南,传说就是当年嫘祖养蚕处。后人在此曾修建了“嫘祖庙”以纪念这位养蚕的发明者。由于年代久远,庙宇已不存在。所幸的是这次整修黄帝陵,已将恢复“嫘祖养蚕织帛处”列入总体规划之中。养蚕的发明,为我们先祖造衣冠提供了条件,衣冠的创造与发展则是人类文明的一个重要标志。由于丝织业的发展,我国被称为“丝绸之国”,丝帛曾成为东方文明的象征和古代王权的代表,并作为和平友好的信使开启了闻名世界的“丝绸之路”,使中华民族开始走向世界,与世界各民族进行经济文化交流,“化干戈为玉帛”也成为和平、友好、团结、合作的美喻。因此,以蚕桑、丝织为核心而发展成“嫘祖文化”不仅包含了物质文明的重要内涵,而且具有重要的政治内涵,为中华民族的文明进程树起了一座划时代的里程碑,嫘祖也因其卓越贡献被人们誉为“先蚕娘娘”而受到特殊的尊奉。早在后周时代,我国劳动人民就曾以太牢这一最高礼仪祭祀嫘祖,唐代对嫘祖更是推崇备至,几乎与黄帝相提并论,从而使嫘祖被尊奉为中华民族的伟大母亲,受到世代人民的敬仰。

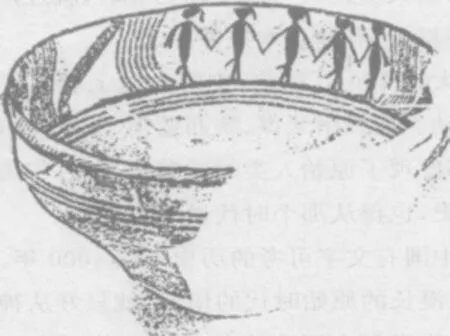

◎ 新石器时代舞蹈纹陶盆

二、继承关系

华夏族后人,奉黄帝为始祖,文化的诞生常常喜欢归功于黄帝。虽然这些传说不免有夸大、附会的地方,但也在一定程度上说明华夏集团的音乐成就。从黄帝到禹的历史发展过程,也是早期中国古代民族音乐不断融合的过程。伶伦作为音乐史上第一位乐官,其对后世乐官的影响是不可估量的,而对伶伦的社会关系研究更少不了对伶伦之后,各个时期乐官的研究,以下举例说明。

帝颛的乐官叫飞龙。《吕氏春秋·古乐篇》:“帝颛顼好其音,乃令飞龙作效八风之音,命之曰承云,以祭上帝。”

帝喾的乐官两人:咸黑、有垂。《吕氏春秋·古乐篇》:“帝喾命咸黑作为声歌——《九招》《六列》《六英》;有垂作为鼙、鼓、鐘、磬、笙、管、埙、篪、鼗、椎、锺,乃令人抃,或鼓鼙,击钟、磬,吹笙,展管、篪;因令凤鸟、天翟舞之。帝喾大喜,乃以康帝德。”至此,正规的乐器正式系列地产生。

尧的乐官有两人:质和瞽叟。《吕氏春秋·古乐篇》:“帝尧立,乃命质为乐。质乃效山林溪谷之音以作歌,乃以麋骆冒缶而鼓之,乃拊石击石,以象上帝玉磬之音,以致舞百兽。瞽叟乃拌五弦之瑟。以为十五弦之瑟。命之曰 《大章》,以祭上帝。”瞽叟是舜帝之父。《左传》载:“瞽叟知天道,知气象,导民种植以时。性顽,擅长音乐。”他将五弦之瑟改进为十五弦之瑟。

舜的乐官有两人:夔、仰延。《尚书·尧典》:“帝日:‘夔,命汝典乐!’夔日:‘於!予击石拊石,百兽率舞。’”这是舜帝命令夔做“典乐”的记载。“典乐”即主持音乐事务的意思。《说文解字》:“乐纬云:昔归典协律。即夔典乐也。”另外,《韩非子·外储》《吕氏春秋·察传》等文献均载有鲁哀公问“夔”等事项。神话传说中则以夔为史前的异兽,《山海经·大荒东经》说:“黄帝得之,以其应为鼓......声闻五百里”,也与音乐有关。《吕氏春秋·仲夏纪》:“舜立,仰延乃拌瞽叟之所为瑟,益之八弦,以为二十三弦之瑟。帝舜乃令质修《九招》《六列》《六英》,以明帝德。”帝舜时代,仰延这位乐师将瞽叟改造过的弦瑟“益之八弦”,再度加以完善和发展。

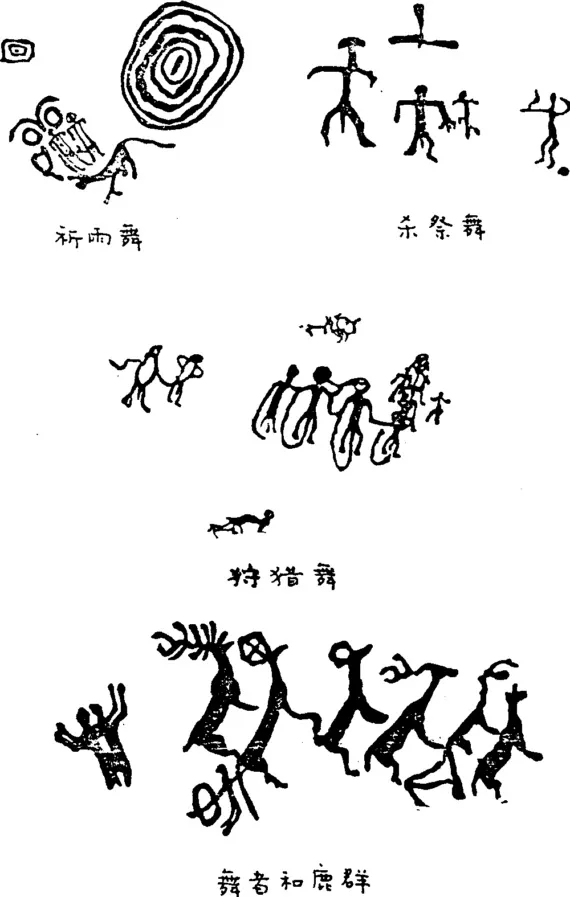

◎ 阴山岩画

禹的乐官叫皋陶(gao yao)。《吕氏春秋·古乐篇》:“禹立,勤劳天下,日夜不懈,通大川,决壅塞,凿龙门,降通谬水以导河,疏三江五湖, 注之东海,以利黔首。于是命皋陶作为《夏龠》九成,以昭其功”。当然,皋陶为后人所知主要是因其律法方面的贡献,他在音乐方面的造诣却被掩盖了。

汤的乐官叫伊尹。《吕氏春秋·古乐》:“汤乃命伊尹作为大护(通‘濩’),歌晨露,修九招、六列、六英,以见其善。”③商汤时期的祭祀乐舞《大濩(huo)》是六代乐舞之一,伊尹作为主要创作者,可见其在伶伦之后的继续发扬之功。

《汉书》中的下一段文献可以看出,伶伦与上述诸贤间的关系,是社会发展中音乐传承的见证:昔黄帝作咸池,颛顼作六茎,帝喾作五英,尧作大章,舜作招,禹作夏,汤作濩,武王作武,周公作勺。勺,言能勺先祖之道也;武,言以功定天下也;濩,言救民也;夏,大承二帝也;招,继尧也;大章,章之也.五英,英华茂也;六茎,及根茎也;咸池,备矣。(《汉书·礼乐志》)

三、同僚关系

同朝为官,是为同僚,现在叫同事。黄帝的乐官有两人:伶伦和荣将,前者作律,后者铸钟,一个是理论实验工作,一个是实际制作乐器工作,两者的关系可谓相辅相成。 《吕氏春秋·古乐篇》:“黄帝命伶伦制音律,伶伦听凤凰之鸣,以制十二律;又说命伶伦与荣将铸十二钟,以和五音。”伶伦奉帝命,在昆仑山的嶰谷,制作出12根长短不一的符合黄钟乐律的竹管,将其吹出的12种不同声音与雌雄凤凰的12种鸣叫声逐一校对相符,然后把其奇数各音称“律”,偶数诸音称“吕”,合称“律吕”,这12乐津正好是一个8度音程。接着,他又与荣将一起铸造了12口编钟,使它们的宫、商、角、徵、羽五音相配合。

仓颉是黄帝时期的造字史官。上古时代,在文字发明之前,人们主要采取结绳记事方法,既不方便,又非常晦涩,严重影响了正常生产生活秩序和社会发展。有鉴于此,黄帝便命史官仓颉造字。一个大雪初霁之晨,仓颉上山打猎,看到从白雪皑皑的山谷中,飞出两只小鸡,在山野觅食。踪迹远去,只留下两行抓印。又有两只山鹿窜出山林,远遁而去,留下清晰的蹄印。仓颉思付良久,顿然大悟:两种动物其形不一,爪迹迥异,各绘其形,以示其状,不就可以创造出代表万物的文字吗?于是他仰观日月星辰,俯察鸟兽山川,熟视人物器皿,摹形状物,创造出我国最早的象形文字。文字的初创,对于人类文明的传播和发展具有划时代的意义。在文字发明之前,人类的知识和经验主要贮存于掌握知识和经验的人的头脑中,依靠言传身教来传播。随着掌握知识者的死亡,知识也就失传了。而文字则使人类具备了独立于人体之外的知识贮存系统和难以泯灭的物质载体,从而极大地加快了人类文明的进程。 关于仓颉造字之说,过去曾有诸多质疑。传统说法认为甲骨文是我国最早的文字,初创时间应在殷商时代。但1985年,西安西郊龙山文化遗址中出土的15块兽骨上的楔刻形文字,其形体结构与殷商甲骨文很相似,但时间可能比殷商甲骨文早1700年。又据1993年3月1日《光明日报》报道,山东大学考古实习队,在山东邹平县苑城发现的龙山文化陶书上的5行11个字,其年代比殷商甲骨文早800年之久。由此推断,文字初创时期至少应在距今4500年以上。因此黄帝的史官仓颉造字,并非无稽之谈。

四、朋友关系

古代乐人不多,自然那些贤能之士也相互之间惺惺相惜,可能藉此而产生友谊,为后人津津乐道。

嵇康《琴赋》:“伯牙挥手,钟期听声,华容灼爚,发采扬明,何其丽也;伶伦作律,田连操张,进御君子,新声嘹亮,何其伟也。”④这段文献中就有伶伦与田连的相辅成新声的佳话。而其中的伯牙与子期的知音佳话,更是为后人所乐道。如《列子·汤问》:“伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在登高山。钟子期曰:‘善哉!峨峨兮若泰山。’志在流水,钟子期曰:‘善哉!洋洋兮若江河。’伯牙所念,钟子期必得之。子期死,伯牙谓世再无知音,乃破琴绝弦,终身不复鼓。”这一故事还在《吕氏春秋·本味篇》中有转载:“伯牙鼓琴,钟子期听之。方鼓琴而志在太山,钟子期曰:‘善哉乎鼓琴!巍巍乎若太山。’少选之间,而志在流水。钟子期又曰:‘善哉乎鼓琴,汤汤乎若流水。’钟子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足为鼓琴者。”

而田连,伶伦的知音,也在《韩非子》中有记载:“王良、造父,天下之善御者也。然而,使王良操左革而叱咤之;使造父操右革,而鞭笞之,马不能行十里,共故也。田连、成窍,天下善鼓琴者也。然而,田连鼓上、成窍撅下,而不能成曲,亦(共)故也。夫以王良、造父之巧,共辔而御不能使马,人主安能与其臣共权以为治;以田连、成窍之巧,共琴而不能成曲,人主又安能与臣共势以成功乎。”⑤

刘正国在其论文《“田连”考——嵇康〈琴赋〉中的上古乐人发隐》提出:“《韩非子》和嵇康《琴赋》中的‘田连’,正是古代有典可稽的最早的鼓琴名家,在距今五千年前左右的黄帝时期,‘田连’操琴为常置于宫中的著名乐官‘伶伦’的吹律来调比音高,共同合作完成了黄帝敕命的以‘弦律’来校定十二音‘律管’的制律任务,是为古代乐律史上极其重要的乐人和琴家。”⑥

伯牙和钟子期的典故,千百年来被人们传为美谈,我们都知道是高山流水遇“知音”,通过上述史料我们可以判断出,伶伦与田连想必也是同一时期的人物,且两人应该为朋友关系。

结 语

由于从伶伦之后的音乐活动纳入了官方管理体制之下,大型化、仪式化逐渐加剧,其作律这样的基础实验工作也就逐渐被人淡忘,但他为后世如“六代之乐”的形成奠定了基础。黄帝的《云门大卷》、唐尧的《大咸》、虞舜的《大韶》、夏启的《大夏》、商汤的《大濩》、周代的《大武》等,开创了中国音乐发展的先河。通过伶伦的社会关系的研究,对上古时期的律史、乐人的研究无疑有着不可忽视的学术意义。对伶伦的社会关系进行主属关系、继承关系、同僚关系和朋友关系四个方面的界定并非只是现代人的臆断,是带有很强的社会学意义的,这有助于通过人物的社会关系而反观音乐史的既往成就,也从一个新的角度重新审视了音乐在古代社会发展中的作用,这是伶伦社会关系值得当下继续发扬的传统文化价值的重要内涵所在。

注 释

① 《吕氏春秋·仲夏纪·古乐篇》

② 田青《中国古代音乐史话》,上海文艺出版社,第1页。

③ 陈奇猷:《吕氏春秋校释》,学林出版社,1984年,第285、300、304页。

④ 阴法鲁审订、陈宏天等主编《昭明文选译注》,吉林文史出版社1988年4月出版,第二册987页。

⑤ 韩非《韩非子》,上海古籍出版社,1989年,第113页。

⑥ 刘正国《“田连”考——嵇康〈琴赋〉中的上古乐人发隐》,中国音乐学,2007年,第2期。