不含烷基酚聚氧乙烯醚的硅油乳化剂的研究

2018-07-16李凤艳赵天波杨雅君

李凤艳,赵天波,杨雅君

(1.北京石油化工学院 化学工程学院,北京 102617;2.北京理工大学 理学院,北京 100081)

聚有机硅氧烷独特的结构使硅油具有优异的物化性能,如化学稳定性、耐候性、憎水性和润滑性及较小的表面张力,并且无毒无害,是极具发展前途的一种新型“绿色材料”。硅油的良好性能使硅油乳液被广泛应用于纺织品整理、塑料加工、护发产品、化妆品方面,在建筑工业上用作建筑表面防水剂,皮革护理方面可作皮革护理剂等,并可用于消泡剂、脱模剂、隔离剂、润滑剂、上光剂、柔软剂等领域[1-4]。目前常见的硅油乳化剂多为复配型的乳化剂[5-7]。在复配体系中,由于非离子表面活性剂在水中不发生电离,和有机溶剂有较好的相溶性,在溶液中稳定性高,不易受强电解质无机盐和酸、碱的影响,在硅油乳化剂中占有重要的比重[8]。非离子表面活性剂中烷基酚聚氧乙烯醚具有良好的乳化作用,如壬基、辛基、癸基和十二烷基酚聚氧乙烯醚等是常见的硅油乳化剂成分[9],但其生产过程中副产物和它的最终代谢产物都有很强的毒性,不符合欧盟规定的环保型表面活性剂的标准[10-11]。随着我国对环境保护日益重视,烷基酚聚氧乙烯醚类表面活性剂的使用越来越受到限制。在硅油乳化领域,硅油的憎水性使硅油乳液具有防水性,但是也导致硅油难于分散,不易被乳化,因此硅油乳液产品经常出现漂油和分层的现象,乳液的稳定性难以保证,给硅油乳液的储存和使用带来困难[12-13]。本文采用非烷基酚聚氧乙烯醚类非离子型表面活性剂复配制备出效率高、性能好的非离子型硅油乳化剂。

1 实验部分

1.1 乳化硅油的制备

乳化硅油制备:将硅油与乳化剂混合在水浴锅里加热到70 ℃并搅拌均匀,然后将一定量同温度的乳化水在机械搅拌下加入油相中,乳化30 min后便得到稳定的乳化硅油。

分散性测定:根据农乳的测定方法,将乳状液的分散性分成5个评价(优劣顺序):一级>二级>三级>四级>五级,具体测定方法详见参考文献[14]。

1.2 乳液稳定性评价方法

将10 mL左右乳液倒入离心机的离心管中,将离心机的离心速度调到3 000 r/min,离心30 min后观察乳液现象。记录乳液的出水量(出油量),由式(1)计算出水率(出油率)。根据计算的出水率(出油率)给乳液稳定性评分,评分标准见表1。

(1)

表1 稳定性评分标准Table 1 The scoring standard of the sability

乳液固含率测定:在称量瓶中称取2 g左右的乳液样品,放入温度为105 ℃的恒温鼓风烘箱中恒温干燥2 h左右,取出恒重,按式(2)计算乳液的固含率。

(2)

1.3 乳化剂配方优化设计

根据HLB值法和经验法初步确定各表面活性剂的取值范围,再由均匀设计软件设计实验方案,由实验结果进一步缩小最佳配比的范围,再次设计实验方案,对实验结果进行回归分析,最后推断出最佳配比并进行验证。

2 结果与讨论

2.1 非离子表面活性剂的选择

能否正确的选择表面活性剂原料是制备硅油乳液成功与否的关键,多种表面活性剂复配制备的硅油乳化剂较单一表面活性剂分子在油水界面处排列更加致密,可增加界面膜的机械强度,增强乳液的稳定性。本文根据乳化硅油的HLB值及经验法,选择一些国内厂家生产的不含烷基酚聚氧乙烯醚的非离子表面活性剂作为复配体系硅油乳化剂的原料,如平平加(D)、Span-20(E)AEO-9(X)、SG-6(Y)、AEO-3(W)、Tween-20(S)、MOA-4(M)。乳化硅油的效果与表面活性剂复配体系有直接关系,结果见表2。

由表2可知,复配体系7的综合性能最好,因此选用D、X、Y、W、S、M六种非离子表面活性剂来制备非离子型硅油乳化剂。

2.2 硅油乳化剂配方的均匀设计

根据HLB值法和经验法初步确定各表面活性剂的取值范围,再由均匀设计软件设计实验方案,由实验结果进一步缩小最佳配比的范围,对实验结果进行回归分析,最后推断出最佳配比并进行验证。在实验过程中,选择乳化剂质量分数为7%,固含率为30%。初步确定D、X、Y、W、S、M表面活性剂的质量分数(x1、x2、x3、x4、x5、x6)变化范围见表3。

表2 不同的乳化剂对硅油乳液的影响Table 2 Effect of different emulsifier on silicone emulsion

表3 表面活性剂的取值范围Table 3 The range of the surfactants %

采用6因素15水平15次实验的均匀设计表U15(156),实验方案及实验结果见表4。

表4 均匀设计U15(156)的实验方案及结果Table 4 Schemes and results of the U15(156) uniform design

根据实验结果,缩小各个表面活性剂的取值范围,进行再次均匀设计。再次均匀设计取值范围见表5,选用均匀设计表U20(206),实验方案和结果见表6。

表5 缩小后的表面活性剂的取值范围Table 5 The range of the surfactants after narrowed %

表6 均匀设计U20(206)的实验方案及结果Table 6 Schemes and results of the U20(206) uniform design

2.3 建立稳定性回归方程

稳定性的好坏决定着能否成功制备出硅油乳液。各因素为自变量,稳定性为因变量,用均匀设计软件对上述实验结果处理后建立回归方程:

表7为回归方程的方差分析表。回归方程反映自变量变化对因变量的影响。表7中总自由度为可引入的最多项数,剩余自由度表示剩余项,一般剩余自由度不为0,这样才能保证不会漏掉大的影响因素。由表7可以看出,置信限为0.04时,F统计值大于F(16,3),复相关系数接近1,说明回归方程是显著的,与实验数据比较相符,可以预测稳定性与各表面活性剂用量之间的关系。

表7 方差分析表Table 7 Analysis of variance

注:复相关系数=0.992,剩余标准差=1.095。

图1是实验值与回归方程的拟合值对比,用圆圈表示方程拟合值,用红色圆点表示实验值。垂直距离的大小表示回归方程的拟合精度,垂直距离越小,则精度越高。图1中实验值与拟合值大部分垂直距离较小,说明该回归方程能较好地表示自变量对因变量的影响。

图1 回归方程拟和对比Fig.1 Regression equation and the comparison chart

2.4 表面活性剂之间的协同作用

保持其他自变量不变,用等值线图表示两个自变量变化时因变量的变化情况,可以考察两个变量之间有无交互作用、协同作用的趋势。初始条件变化,等值线图也就是多维空间的剖面相应地发生变化,自变量之间相互关系也会随之改变。

图2表示当其它自变量不变时,D与X的协同作用以及与乳化硅油稳定性之间的关系,五个区域中数值越大的区域表示乳化硅油的稳定性越好。由图2可以看出,当其它自变量不变时,非离子表面活性剂D与X之间有明显的协同作用,乳化硅油的稳定性影响是非线性关系。在非离子表面活性剂D与X的质量取值范围内,非离子表面活性剂D的质量越小(1.06~1.15 g),非离子表面活性剂X的质量越大(2.42~2.52 g),乳化硅油越稳定。

图2 D与X的协同作用Fig.2 The synergic effect between D and X

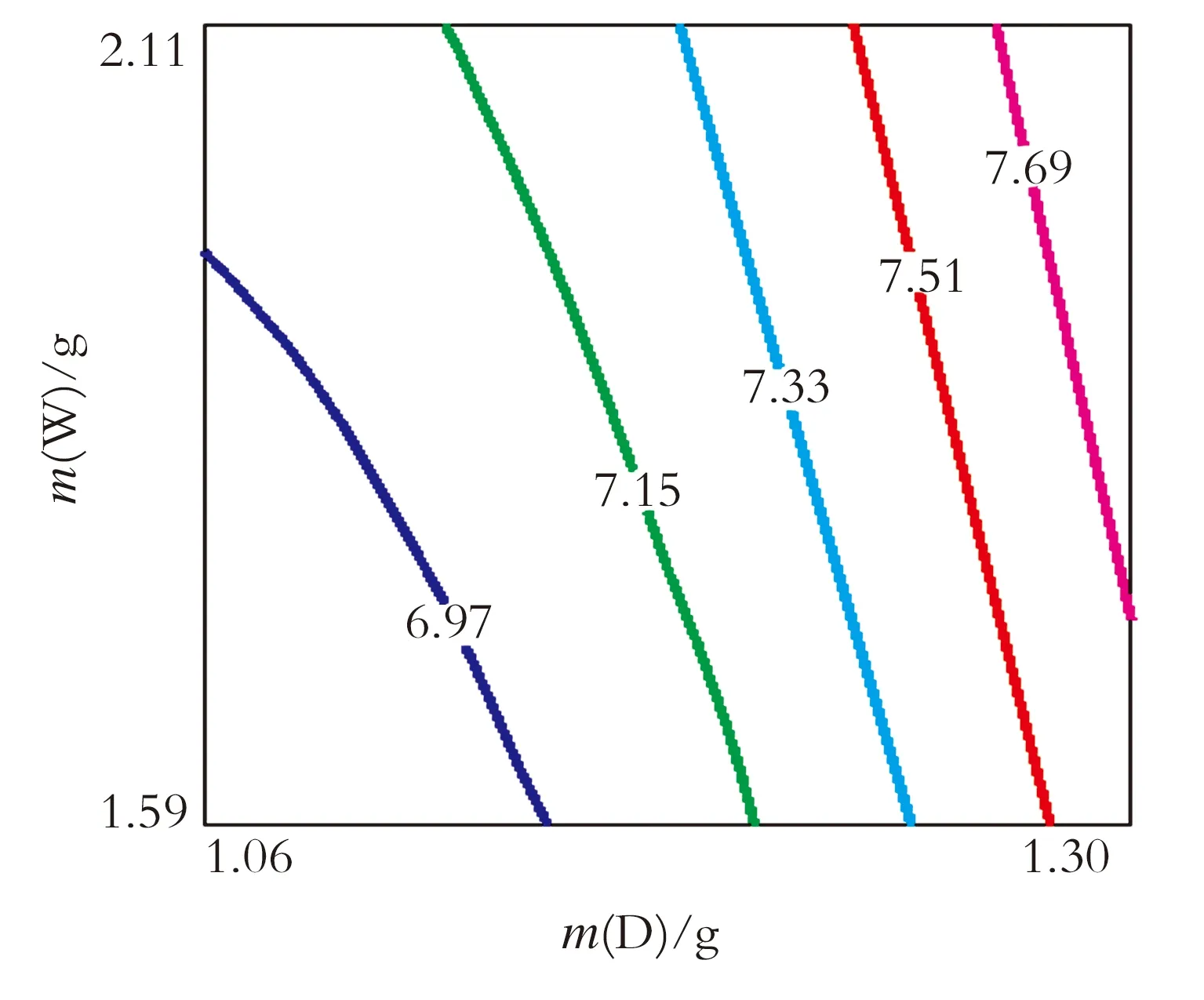

图3表示当其它自变量不变时,非离子表面活性剂D与W之间的协同作用。由图3可见,在非离子表面活性剂D与W的质量取值范围内,非离子表面活性剂D的质量(1.26~1.30 g)以及W的质量(1.74~2.11 g)越大,乳化硅油越稳定。

图3 D与W的协同作用Fig.3 The synergic effect between D and W

图4表示当其它自变量不变时,非离子表面活性剂D与S之间的协同作用。由图4可见,非离子表面活性剂D与S之间有一定的协同作用,乳化硅油的稳定性影响是非线性关系。在非离子表面活性剂S的质量取值范围内,非离子表面活性剂S的质量(0.49~0.52 g)越小,乳化硅油越稳定。

图4 D与S的协同作用Fig.4 The synergic effect between D and S

图5表示当其它自变量不变时,非离子表面活性剂D与M之间的协同作用。

图5 D与M的协同作用Fig.5 The synergic effect between D and M

由图5可见,非离子表面活性剂D与M之间有一定的协同作用,乳化硅油的稳定性影响是非线性关系。在非离子表面活性剂M的质量取值范围内,非离子表面活性剂M的质量(0.49~0.57 g)越小,乳化硅油越稳定。

图6表示当其它自变量不变时,非离子表面活性剂X与Y之间的协同作用。

图6 X与Y的协同作用Fig.6 The synergic effect between X and Y

由图6可见,非离子表面活性剂X与Y之间有明显的负协同作用,乳化硅油的稳定性影响是非线性关系。在非离子表面活性剂X与Y的质量取值范围内,非离子表面活性剂X的质量(1.91~2.33 g)以及Y的质量越小(0.43~0.46 g),乳化硅油越稳定。

以同样方法考察了本文涉及到的其它非离子表面活性剂之间的协同作用,结果表明,非离子型硅油乳化剂中D、X、Y、S、M之间均有明显的协同作用,W对乳化硅油的稳定性影响不是很显著,6种非离子表面活性剂一起形成吸附膜,增强定向吸附能力,降低表面张力,对乳化硅油的稳定性起决定性作用。

2.5 非离子型硅油乳化剂配方的优化

根据等值线图逐渐提高约束条件中对各因素的要求,得出自变量和因变量的约束范围,均匀设计软件由约束范围及硅油乳液稳定性回归方程进行全排列,计算得到满足各项要求的实验点。在所用的实验点中选出预测稳定性高、表面活性剂用量差异较大的配方进行实验验证。优化设计的实验方案及结果见表8。

表8 优化设计的实验方案及结果Table 8 Schemes and results of the optimization design

由表8可见,7个预测值均有较好的乳化效果,其中预测值5制备的乳化硅油性能最好。得出不含烷基酚聚氧乙烯醚非离子型硅油乳化剂D、X、Y、W、S、M的最佳配方(质量分数)分别为17.96%、27.77%、8.04%、27.91%、9.93%、8.50%。用该乳化剂在70 ℃下乳化硅油30 min,可制得稳定性、流动性均好的固含率为30%的乳化硅油,且外观均匀、乳液细腻,长时间贮存后不漂油和分层。

3 结论

根据HLB值法选择适合的非烷基酚聚氧乙烯醚类的非离子表面活性剂作为硅油乳化剂的原料,选用不同种类的表面活性剂复配体系作为硅油乳化剂,在乳化剂质量分数为7%的条件下设计实验,并对所得的实验数据进行回归分析,建立回归模型,考察乳化剂中表面活性剂之间的协同作用以及对乳化硅油稳定性的影响,进而对回归方程进行分析,得到优化的实验点,对得出的优化实验点进行实验验证,最终得到不含烷基酚聚氧乙烯醚类非离子型硅油乳化剂D、X、Y、W、S、M的最佳配方(质量分数)分别为17.96%、27.77%、8.04%、27.91%、9.93%、8.50%。用该乳化剂可以制备出外观均匀、乳液细腻,流动性、分散性、稳定性好的硅油乳液,其长时间贮存后不漂油和分层。