2017年长沙特大洪涝灾害分析

2018-07-13周杨军

宋 源,周杨军,毛 斌

(中国城市规划设计研究院上海分院,上海 200335)

0 引言

近年来,全球极端气候事件发生的频率明显呈上升的趋势,近50年占全球陆地面积一半以上的区域发生强降水的频率呈现增加趋势[1]。中国是世界上受极端天气洪涝灾害影响较严重的国家之一,据1985—2002年的不完全统计,18年间中国受洪涝灾害造成的经济损失高达4310亿元以上[2]。同时,在我国经济快速发展的背景下,随着城市建成区的不断扩张,地表的持水、滞水及渗透能力减弱,径流系数持续增加,导致城市面临更大的洪涝灾害风险[3]。

长沙市是全国自然灾害多发地区,遭受各种灾害威胁的形势十分严峻,具有灾害种类多、连锁性强、易扩散、危害面广、社会影响大等特点[4],其中受亚热带季风湿润气候和特殊的地理环境影响,长沙是湖南省的多雨地区之一,也是省内洪涝灾害和山洪灾害的频发区域[5]。2017年6月22日以来,长沙市发生了历年同期历时最长、范围最广、雨量最多、强度最大的降雨,湘江长沙段及其支流水位均超历史峰值,造成了重大的人员伤亡和财产损失。本文针对此次特大洪涝灾害,对长沙市的防洪排涝体系进行评估,以期为以后防灾能力提升及灾后重建工作提供参考和借鉴。

1 城市开发建设降低雨洪调蓄能力

1.1 天然调蓄空间萎缩,城市逐步硬化

长沙本身地形地貌条件特殊,属于两边高中间低的河谷盆地区域,也是湘江的尾闾区域。境内河流多,低洼地(垸)多,湖泊少[6]。这种特殊的地形决定了长沙在雨洪削峰方面需要一系列的管理利用办法。然而近30多年的快速城镇化过程中,由于对以低洼地为代表的天然调蓄空间缺乏关注和保护,是导致此次洪涝灾害的客观原因之一。

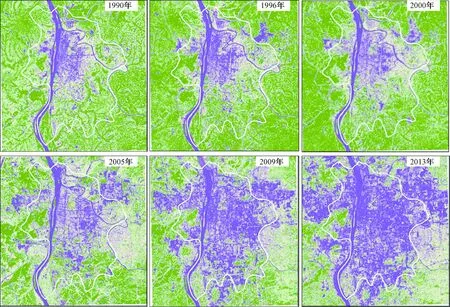

根据近30年卫星航拍影像(图1),长沙市市区面积扩张明显,建设用地急剧增加。伴随着快速城镇化的是逐年消亡的“蓝绿空间”,包括水系、林草地、农田等,这些自然调蓄空间的锐减也使城市综合径流系数不断增加。

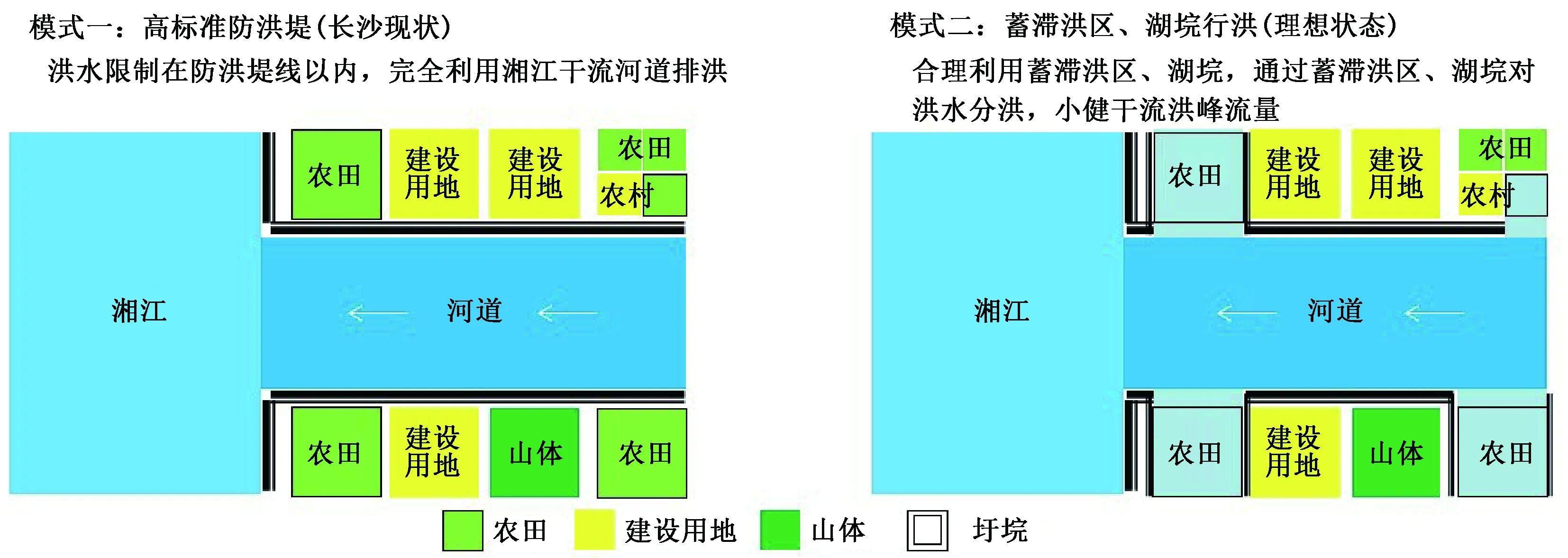

自20世纪50年代以来,长沙市规划区水域总量呈先升后降的变化态势。50年代至70年代,由于兴修水利工程,全市水域面积由55774公顷增加到63227公顷,占比上升了1.5%;70年代之后水域面积开始逐步萎缩,90年代与70年代相比减少了32639公顷,90年代后水域缩减速度相对放缓,但仍有约5000公顷水面消失[7]。

图1 长沙市近30年卫星影像遥感解译图Fig.1 Satellite remote sensing images of Changsha City in the past 30 years

在水系空间逐步萎缩的同时,长沙市遭受水灾的频率和严重程度则持续上升。新中国成立以来,长沙有超过40年出现洪灾,其中平均3年遭遇一次较大洪灾。而90年代以来,水灾更为频繁,几乎年年受灾,洪峰次数愈来愈多,水位愈来愈高[8],如本次洪灾中湘江长沙站水位突破了建站以来最高水位。

表1 长沙城市水域各年代面积变化表

注:水域面积由历史地形图结合遥感影像解译得出,规划区比例为规划区水域总量/规划区总面积的百分比,水位采用湘江长沙站数据

1.2 围垸过度开发利用加剧了城区内涝风险

“垸”是长江中下游一种农田水利形式,以堤防隔开外水,封闭围堤形成了一个个保护圈称之为垸[9]。洞庭湖区域内的堤垸作为天然的调蓄空间,在历史上多次特大洪灾中起到了分蓄洪区的作用[10]。但近年来随着城镇化的进程,多数围垸被开发[11],削减了围垸对于洪水的分洪削峰,客观上加大了主要河道的防洪压力[12]。据统计,已经完全开发建设的“垸”主要分布在长沙中心城区周边,包括长善垸、涝湖垸等,面积约130km2,占全市“垸”面积总量的21%。

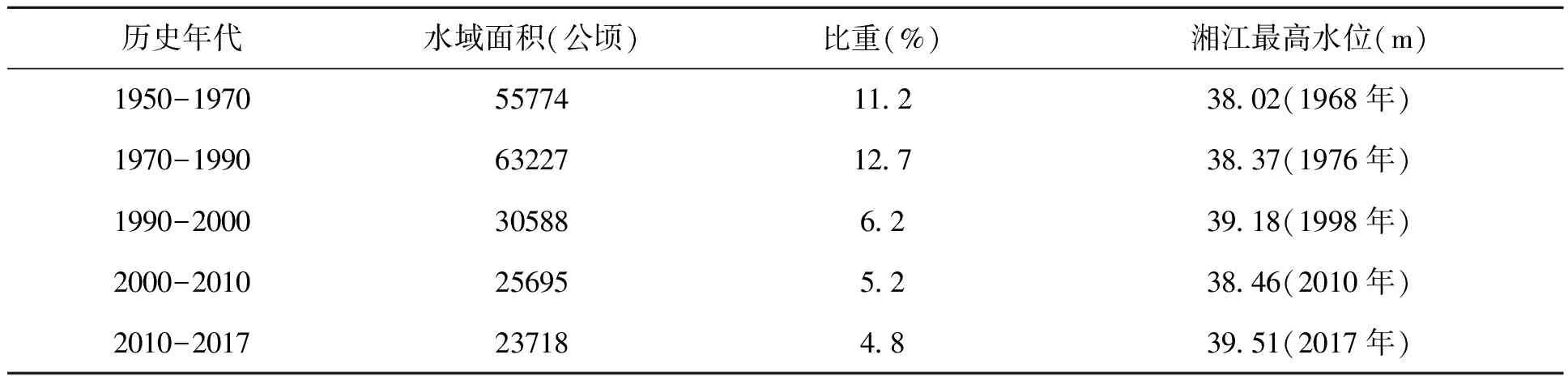

长沙市当前防洪模式均采取全线高筑堤防,忽略了堤垸的调蓄功能,此次洪灾中也未启用苏蓼垸(13.6km2)、翻身垸(6km2)2处省级蓄滞洪垸进行行洪调蓄。这种模式对城市的防洪体系带来了更大的压力,随着江河沿线防洪堤达标率的提高,湘江最高水位也逐步提高。

图2 现状和理想状态围垸行洪示意图Fig.2 Polder regulation on flood control and drainage in present and ideal situations

由于近年来城区内围垸开发速度过快,部分(原)围垸地区成为此次灾害的受灾主体。如位于捞刀河和浏阳河之间的涝湖垸,所处地势低洼,原始状态相当于河滩地段。2005年左右片区开始开发,对捞刀河的入河口进行改道,裁弯取直,新建了大型的房地产楼盘,建设用地比例达到80%,几乎没有保留水面,在此次洪涝灾害中部分受到淹没。

图3 涝湖垸2004年与2017年航拍影像对比图Fig.3 Comparison of aerial images of Laohu polder in 2004 and 2017

1.3 规划设计欠合理导致人工湖泊调蓄能力未发挥

长沙市中心城区现有大中型湖泊主要以景观及涵养水源功能为主,湖泊面积20.7km2,仅占水域总面积的10.9%,无天然大湖,缺乏调蓄空间。近年来,结合房地产开发,在低洼地新建了咸嘉湖、梅溪湖、松雅湖等多个大型湖泊,但多以景观为建设导向,缺少对收水范围、汇水通道、调蓄能力的系统考虑,场地的竖向设计、雨水管网的建设分布等仍按照传统的雨水快排理念来执行,导致虽有调蓄容积却未能发挥应有的调蓄功能。

以岳麓区梅溪湖为例,其面积约为1.70km2,如湖泊水面提前预降1m,则存在约170万m3调蓄容积。按照长沙市三年一遇重现期最大2小时暴雨量88mm,综合径流系数取0.8,理论最大面积约为24km2的雨水可进入梅溪湖调蓄。但是由于龙王港的分隔,龙王港以北地区雨水经由雨水管网收集之后直接排入龙王港内,梅溪湖现状的集水区域主要为龙王港以南区域,面积仅为5.95km2,实际可收集范围雨水量远小于其最大调蓄能力。

图4 梅溪湖现状管网情况分析图Fig.4 Current situation of Meixi Lake drainage pipelines

2 城市防洪排涝体系设施能级不足

2.1 防洪体系仍存在诸多薄弱环节

尽管长沙近年来不断加强堤防建设,但仍存在个别河段防洪堤不达标等问题,部分河道未按规划治理,部分涉水工程建设存在一定的阻水作用,同时水库的整体调蓄能力偏低。诸多原因叠加导致长沙市防洪系统在这次洪涝灾害中暴露出种种问题。

1998年以来,长沙市按防洪保护圈的形式开展工程建设并形成了较为完善的堤防体系。但根据这次洪水灾险情,中心城区内还存在较多的防洪闭合圈薄弱环节。部分新城在建设过程中,没有优先考虑防洪安全,防洪设施建设未与城市建设步伐保持协调,部分堤身质量不达标,多处出现管涌、堤身散浸现象;而乡村段堤防多数为历年培修、加高建成,堤防填筑质量较差,整体防洪能力仍然较弱。所以此次特大洪水过境,漫堤险情多发生在新城及乡村区域。

从湘江流域总体防洪布局来看,湘江中下游地势低平,无条件修建控制性防洪水库,主要防洪水库位于支流,主要支流控制面积不足15%,支流防洪水库对整个流域控制程度较弱,仅对支流有一定控制能力。从长沙市水库分布来看,主要集中在沩水、浏阳河和捞刀河上游,现有635座水库中,仅有20座大中型水库,且多以灌溉、供水等功能为主,调洪库容仅占总库容的15%,调洪能力有限。以同属流域上游的宁乡和浏阳为例,浏阳市上游建设的防洪水库较多、分布较广,在这次洪水中发挥了较大的调蓄作用,有效减少了浏阳城区及下游的防洪压力;而宁乡县由于沩水上游已建的防洪水库偏少,调蓄能力较弱,对下游的防洪作用有限,也是导致宁乡此次受灾相对更严重的原因之一。

2.2 排涝模式相对单一,建设标准偏低

当前排水防涝体系建设偏重于排水管网与泵站等“小排水系统”设施的规划建设,忽视了以水系、沟渠等超标准雨水行泄通道为代表的“大排水系统”建设,使得城市排水能力受到影响。在实际建设过程中,又存在雨污分流改造不彻底、泵站建设不规范等各类问题。因而,排水防涝体系建设不健全是此次长沙内涝的主要原因。

图5 长沙市现状主要水利设施分布图Fig.5 Distribution of major water conservancy facilities in Changsha City

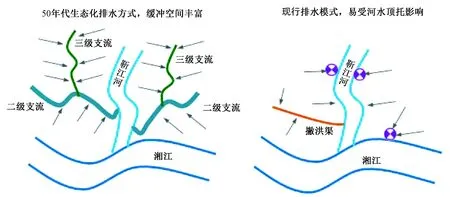

长沙在历史上拥有丰富的支流水系,可以容纳一定水量的同时,蜿蜒的水道也可缓解雨水进入一级支流的时间,发挥着“毛细血管”的作用。随着城市建设的发展,中心城区的三级河网水系在城市的不断扩张中消失、萎缩,很多小的水系遭到填埋,原有的自然排水系统由撇洪渠、箱涵等硬质化、人工化排水渠道所取代,部分明河被改造为暗沟,导致现行排水方式过度依赖泵站。当外河水位较高时,高区撇洪渠中的涝水难以排出,加重了泵站压力,严重时甚至发生倒灌。因此,城市建设对毛细水道的消灭大大降低了城市应对超标准雨洪的行泄能力。

图6 河流支流减少造成排水能力下降Fig.6 Decrease in drainage capacity due to reduction of river tributaries

按最新排水规范对重现期的要求,长沙市一般区域应达到3年一遇,重要地区达到5年一遇。目前长沙市部分城区已按新标准规范进行了排水系统改造,但大部分区域的排水管网、泵站仍与现行标准差异较大,其中雨水管道中有85%的管段重现期不足1年一遇,现有66座雨水及合流泵站中也仅有12座达到规划设计要求,无法满足长沙市排水防涝安全的实际需求。此外,部分雨污合流管由于建设管理不当成为高低区之间的联通管,高排区雨水进入到低排区系统,导致泵站容量严重不足,排水不畅造成地面积水、受淹,在外河水位较高时甚至引起河水倒灌。

3 管理应急体系系统性和信息化不足

3.1 排涝指挥体系缺乏一体化管理

长沙市中心城区泵站、管网等排涝设施分属水务、城建两大体系,各系统的排涝设施均独立运行,在防汛紧急期间难以统一调度管理。由于市、区两级防涝排渍管理机构所属部门系统不同,出现了经费拨付使用不协同、指令不顺畅、信息传递不及时等现象。同时,街道社区两级城区防涝排渍工作网格化管理未有效落地,存在管理空白区域。

3.2 预警信息传递有待完善

长沙市防汛信息共享机制目前仍不够健全。部分堤垸的观测水位、大中型水库、主要河坝等的泄洪数据及上下游水位数据没有与水文部门进行共享,造成水文部门不能及时掌握水情变化情况,影响洪水预报的准确性。如此次灾情期间黄材水库由于缺乏降雨情况收集系统和自动测报系统,导致无法及时传递水库水情信息。

3.3 洪涝设施信息化管理程度不足

目前城区的泵站、排水管网尚未形成信息化监管体系。大量排涝泵站及农水泵站未纳入信息平台,缺乏对泵站运行情况的实时监管,在遭遇重大汛情时无法做到及时发现问题泵站并尽快进行排查和抢修工作。城区雨水管网均由各区政府分别管理,在规划、建设、运维等过程中缺乏有效的统筹,排水管网普查工作也尚未完成,“一城一图”的管网信息化目标仍未实现。

4 结语

在全球气候变暖的背景下,各类极端气候事件发生的频率增大[13],未来国内大中城市可能面临着不同程度的洪涝灾害[14],相应的灾害损失也将剧增。科学的洪涝灾害评估分析是防灾减灾决策的重要依据,提高灾害评估分析的精确性和系统性也是加强洪涝灾害管理的迫切需求。国内传统的灾害评估多局限于单个系统,如防洪系统、防涝系统、应急管理系统等,缺乏全面的综合评估方法,然而灾害的致灾因素及影响程度取决于多个系统及其相互间的关联。本文以长沙2017年洪涝灾害为例,以全视角多维度的系统性评估为目标进行了探索和尝试,为国内大中型城市未来开展防灾能力提升及灾后重建工作提供了参考和借鉴。