西部工业城市向创新型城市转型初探

2018-07-12陈新连

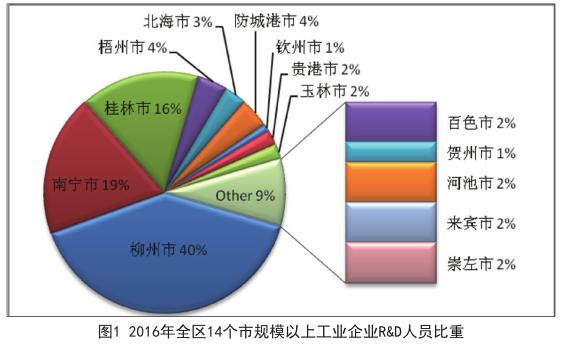

【摘 要】柳州市具备建设创新型城市的良好基础,但也存在瓶颈和短板,本文通过对柳州市的发展基础和目前的发展状况分析,提出了柳州市创新型城市建设的建设思路和目标,在此基础上,提出了柳州市创新型城市建设的重点任务方向。

【关键词】创新;创新型城市;创新型城市建设;柳州市

一、发展基础

柳州,又称龙城,是西南地区的工业重镇、交通枢纽和商贸物流中心。柳州是西南地区的工业重镇。柳州工业经济总量约占广西的1/5,已形成以汽车、机械、冶金为支柱,化工、制糖、造纸、制药、建材、日化等产业并存的工业体系。

柳州是联系我国西南与中南、华南地区的重要交通枢纽,五条铁路干线、三条高速公路和三条国道在柳州重叠交汇,已形成集水陆空于一体的立体化现代交通网络。

柳州素有“桂中商埠”之称,自古以来是周边省区的重要商品集散地。目前已形成钢材、建材、农副产品、日用消费品等大型专业性市场。广西糖网是全国最大的食糖网上现货交易市场,广西糖网的糖价是全国食糖行业的指导价。柳州是中国内陆走向东盟的重要通道城市和西南出海大通道集散枢纽城市。

柳州市建设创新型城市,将立足现有优势,不断夯实创新基础,增强创新活力,奋力发展成为具有强大创新动力和雄厚创新实力的城市,在关键技术、核心领域、战略产业上具有领先优势的城市,为建设创新型国家发挥重要的支撑作用。

(一)柳州区位优势

柳州地处中国广西的中部,区位优势突出。东北距桂林约150公里,西南距南宁约250公里,距北海港、防城港、钦州港约400公里。柳州东临粤港澳台等经济发达地区,南接北部湾东南亚等高速发展地区,西靠云贵川,北抵长江中下游,背靠大西南,面向东南亚,处于我国南方开发区(华南经济圈)与大西南待开发区(西南经济圈)的交汇带,是经济高梯度地区和经济低梯度地区的连接地带。公路或铁路经东兴、凭祥友谊关可直达越南河内及其它主要城市,海运经北海、钦州、防城三大港口可直达印度尼西亚、菲律宾等东南亚主要国家,是中国-东盟自由贸易区的桥头堡。2016年“粤桂黔高铁经济带合作试验区”广西园落户柳州[4],该园由柳州汽车城组团和高铁商贸区组团两大主体区组成,总面积约265平方公里,将打造成为粤桂黔-东盟先进制造业开放合作和创新创业集聚区、珠江-西江经济带联动发展的重要引擎[5]、西南中南地区开放发展新的战略枢纽区、面向东盟国际大通道的区域性战略节点、广西对接丝绸之路经济带战略的有机衔接门户区。

(二)柳州发展概况

柳州是全国最早提出和實施“科技兴市”战略的城市之一,是全国首批科技兴市试点城市、技术创新试点城市和科教兴市先进城市,同时也是全国科技经济体制综合配套试点城市、全国优化资本结构试点城市、国家信息化试点城市、全国制造业信息化工程重点城市,具备建设创新型城市的良好基础。

2016年以来,柳州市大力实施创新驱动发展战略,全面推进“实业兴市,开放强柳”,加快产业转型、城市转型、社会转型,科技综合创新能力稳居全区前列,入围第二批“国家小微企业创业创新基地城市示范”、获批广西自主创新示范区,实现了“十三五”的良好开局:

——经济发展稳中有进。

2016年,全市实现地区生产总值2476.94亿元,增长7.3%;规模以上工业增加值1193.72亿元,增长6.0%;固定资产投资2338.61亿元,增长14%;财政收入370.16亿元,增长7.7%。经济发展呈现缓中趋稳、稳中向好的发展态势。

——质量效益稳步提升。

2016年,三产比重提高2.7个百分点,对经济增长的贡献率达50%;规模以上工业企业利润131.64亿元,增长39.7%;高新技术企业突破200家,约占广西1/4;高新技术企业工业产值达1923亿元,占规模以上工业总产值比重的40%;单位生产总值能耗下降4.5%;非税收入占一般公共预算收入的28%,占比降低0.6个百分点。经济发展的协调性进一步增强。

——生态环境持续改善。

2016年,投入生态环保园林建设资金4.6亿元,增长32.4%;市区空气质量优良天数316天,优良率为86.3%,提高了3.1个百分点;细颗粒物浓度均值(PM2.5)下降10.7%、可吸入颗粒物浓度均值(PM10)下降4.8%;柳江河饮用水保护河段保持国家地表水Ⅲ类以上水质标准;全市森林覆盖率达65.03%,城市建成区绿化覆盖率达43.25%。

——人民生活获得更多实惠。

2016年,全市财政民生支出270.2亿元,增长8.3%,连续五年保持增长,占一般公共预算支出的79.6%;城镇居民、农村居民人均可支配收入分别为30270元、11107元,分别增长7.4%、9.7%;城镇登记失业率3.95%,控制在自治区下达指标以内 [1]。

1、创新政策环境明显改善

着力推进国家、自治区创新发展政策的落实,制订和出台了利于创新发展的配套政策措施,强化政策落地。柳州市先后出台了《中共柳州市委会员柳州市人民政府关于深化体制机制改革实施创新驱动发展战略创建国家创新型城市的实施意见》《中共柳州市委员会 柳州市人民政府关于实施“创新驱动发展转型升级工业再上新台阶”三年计划的决定》《柳州市推进粤桂黔高铁经济带合作试验区(柳州)广西园建设方案》《广西发明专利双倍增计划(2016-2020年)柳州市实施方案》《柳州市推进新能源汽车产业发展的若干意见》《柳州市关于进一步加快工业园区发展的若干意见》等系列政策,以产业创新为核心,全面推动知识创新、技术创新、产业创新、制度创新、服务创新。

2、综合科技创新能力显著增强

坚持创新驱动发展,通过深化改革、完善政策、增加投入、激励创新、提升城市整体创新能力,取得了明显成效,综合科技创新能力稳居全区前列。凭借雄厚的技术实力,我市一批高水平的创新载体和企业研发机构具备国家级水平,现有国家级高新区1个、国家级工程技术研究中心1个、国家工程实验室1个、国家级企业技术中心3个、国家级高新技术产业化基地3个、国家级创新型企业4家、国家级技术创新示范企业4家、国家知识产权示范企业2家、国家级科技孵化器1个、国家级众创空间2个 [2]。

3、创新体系不断完善

长期坚持以企业为主体、产学研结合的方式协调推进宏观调控体系、政策保障体系、科技成果转化体系、科技投入体系、科技中介服务体系和人才支撑体系的科技创新工作,逐步形成了具备柳州特色的科技创新体系。充分发挥企业、政府、高等院校、科研院所、中介组织等创新主体协同创新优势,探索利用国内外两种创新资源,争取了国家、自治区高层次创新资源落户柳州,加快国内外科技资源的引进。培育了一批科技中介服务机构作为示范试点,逐步形成覆盖全市的科技中介服务网络;开展科技创新公共服务平台建设,柳州市生产力促进中心、技术交易市场成为国家级科技服务示范机构,柳州市知识产权科技创新综合服务大厅等公共服务平台投入使用。

4、产业创新能力快速提升

一是两化融合不断深化,企业数字化研发设计工具普及率超过60%、关键工序数控化率超过40%,精益管理、风险管控、供应链协同、市场快速响应等方面的竞争优势不断扩大[3]。

二是产业转型升级加快,高新技术产业、战略性新兴产业快速发展,规模以上战略性新兴产业产值超过500亿元,占全市工业比重11%;汽车产业持续快速发展,规模以上汽车工业产值2437.43亿元,增长9.7%,规模以上汽车工业产值占全市规模以上工业比重52%,汽车产量244.9万辆,增长6.9%,汽车产量占全国汽车产量的8.71%[1]。

三是产业加快集聚,园区经济总量占全市比重68%,产业提质增效,规模以上工业企业万元工业增加值能耗累计完成下降38.9%[1]。

四是现代农业科技产业化进程加快,全市建有自治区现代农业产业科技示范县(区)7个,自治区农业科技园区3个,自治区农业良种培育中心4个,自治区农业标准化生产技术示范基地22个,主要农作物良种覆盖率达95%[1]。

五是积极推动了服务业创新发展,实施加快推进现代服务业十大工程和服务业集聚区建设行动计划,现代服务业增加值占服务业增加值比重达55.4%[6]。

虽然柳州市具备建设创新型城市的良好基础,但也存在瓶颈和短板,主要是中小企业创新能力较为薄弱,战略性新兴产业经济占比较低,具有辐射带动作用的龙头企业较少,产业创新核心作用需要进一步强化,创新人才引进和培育不足,激励机制有待进一步完善等。需要进一步完善和健全推动自主创新的体制机制,优化创新创业环境,加强科技型中小企业培养和战略性新兴产业培育,不断夯实创新基础,增强创新活力,集聚创新要素,突破瓶颈,补齐短板,加快推进创新型城市建设。

二、建设思路

全面贯彻党的十九大精神,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主思想,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,把创新作为推动柳州发展的第一动力,深化体制机制改革,加快实施创新驱动发展战略,以提高自主创新能力为主线,以科技创新为核心,以企业创新为主体,充分发挥科技创新的核心引领作用。

以建设创新型城市[6]为契机,基于柳州市“一主三新”城市发展格局,全面推进实业兴市,增强城市的发展驱动力;全面推进开放强柳,增强城市的发展竞争力;全面推进新型城镇化,增强城市的发展承载力,全面推进深化改革,增强城市的发展源动力,全面推进绿色发展,增强城市的可持续发展能力,全面推进共享发展,增强城市的发展凝聚力。做强产业、做好民生、做优环境、做大城市,奋力在全区率先全面建成小康社会,把柳州打造成为产业集聚、要素集聚、人口集聚的西江经济带龙头城市,辐射带动周边区域又快又好发展。

围绕传统产业转型升级与新兴产业培育、企业创业创新、产城融合创新,打造宜居宜业山水城市,实施一、二、三产全面创新、全产业链互补创新、经济社会与人文环境协同创新;立足现有高新技术产业发展优势,加强创新人才培养和创新基地建设,大力增强企业自主创新能力;聚焦创新优势资源,不断夯实创新基础、增强创新活力,逐步建立完善的创新体系,在创新中全面推进城市转型升级,依靠科技促进城市经济社会协调可持续发展,努力建设创新型城市。

三、发展目标

到2020年,进入创新型城市行列,科技创新成为柳州市“重要的战略资源、综合实力的主要支撑、政策制定与制度安排的核心要素”;努力形成创新体系健全、创新绩效高、经济社会效益好、创新辐射引领作用强的区域创新中心;力争成為国内具有影响力的创新型城市[6],对建设创新型省区和创新型国家形成有力支撑。

——创新要素集聚能力。

全社会R &D;经费支出占地区生产总值(GDP)超过2.5%;每万名就业人员中研发人员达到75人年;国家和省部级重点实验室、工程实验室、工程技术研究中心、企业技术中心等机构合计超过150家。

——综合实力和产业竞争力。

科技进步贡献率达到60%;高新技术企业达到300家,高新技术企业主营业务收入占规上工业企业主营业务收入比重50%;每万人发明专利拥有量达到12件。

——创新对社会民生发展的支撑。

万元GDP综合能耗达到0.6吨标准煤/万元;空气质量达到及好于二级的天数占全年比重90%;城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比低至250%;实现农村贫困人口全部脱贫。

——创业创新环境。

每万人新增注册企业27家,国家级科技企业孵化器和大学科技园在孵企业达240家、省部级科技企业孵化器和大学科技园在孵企业达500家。

——体制机制创新。

深入落实国家、自治区的各项改革举措和政策,探索符合柳州实际的创新政策及配套措施,基本形成激发创造力和注重开放性激励性的体制和机制。

四、重点建设方向

(一)深入落实和完善创新政策体系

高度重视科技创新[8],深入落实国家创新驱动发展战略和全面深化科技体制改革等重大决策,充分利用柳州市国家小微企业创业创新基地城市示范和自主创新示范区建设契机,实施“1+N”政策机制,健全激励和保护创新的政策,修改不符合创新导向的政策,废除制约创新的政策,构建富有柳州特色的科技创新管理体系。加大普惠性政策落实力度,加强创新链各环节政策的协调和衔接,形成有利于创新发展的政策导向。

(二)积极推进创新要素的集聚与融合

重点围绕汽车、机械、钢铁等优势产业和新能源汽车、高端装备、轨道交通、智能电网、装配式建筑、电子信息、新材料、节能环保、生物制药等战略性新兴产业,推动各创新主体与国内外知名高校、科研院所、先进企业等深入开展合作交流,加强基础研究、前沿技术研究、应用技术研究、工业设计、成果转化、技术转移服务等方面的产学研用合作,构建较为完整的创新链和产业技术创新联盟。积极融入“一带一路”建设、珠江——西江经济带建设、南柳桂北自主创新示范区建设、柳来河区域一体化建设、中国——东盟自由贸易区建设、大湄公河次区域经济合作、中越“两廊一圈”建设、泛珠三角区域经济合作[9]、西南经济合作等城市与城市、区域与区域的合作,实现资源共享、信息互通、共同发展。

(三)加快推进创新载体建设

一是加快自主创新示范区建设。积极申报和建设南柳桂北国家自主创新示范区,加快已获批的自治区级自主创新示范区建设。二是加快高新技术产业开发区建设。全面推进柳州东部国家级高新技术产业开发区汽车产业链建设,积极开展柳州西部自治区级高新技术产业开发区基础设施建设,加快推进鹿寨县经济开发区升级为自治区级高新技术产业开发区。

(四)健全创新人才培养引进和激励机制

坚持以社会需求为导向,以能力建设为核心,创新改革人才的培养、使用和引进模式,建立规范的人才市场体系和健全政府、社会、用人单位和个人等多元人才投入体系,实施重大人才引进和培养工程,培养造就一批具有较强创新能力、较大发展潜力的学科带头人和中青年技术骨干;在全市范围内形成一批善于推动科学发展的高素质党政领导人才,一批职业化、高水平的企业经营管理人才,一批能够满足经济社会发展需要的创新创业专业技术人才、高技能人才、农村实用人才,以及优秀的社会工作人才,进一步激发柳州创新创业活力。

(五)完善创新服务体系

高度重视研发设计服务对提升产业创新能力的关键作用,建立支撑产业结构调整的研发设计服务体系,打造研发服务外包新业态。支持高校、科研院所面向市场提供研发服务,创建特色服务平台;加强科研资源整合,培育和发展研发设计服务企业;引进跨国公司和海外高端人才在柳设立研发服务机构;大力发展以功能设计、结构设计、形态及包装设计为主要内容的工业设计,在北部生态新区探索创建“工业设计城”,为引进和培育工业设计企业及创新团队提供平台载体支撑。

(六)引领带动创新投入

不断加大财政对科技创新[8]的投入,提升县区、园区科技投入力度,确保科技经费逐年增长;大幅提升全社会R &D;经费支出占GDP比重,显著增强全市創新发展能力。全面落实研发费用税前加计扣除等系列政策,引导企业主体研发投入的增长,发挥科技创新主体功能作用。

(柳州市科学技术情报研究所,广西柳州 545000)

参考文献:

[1]2017年柳州市政府工作报告[R].

[2]卢清建.柳州市多举措着力提升企业创新能力[EB/OL].广西财政网,2017-05-12.

[3]童政.“两化”融合助推智能制造——访广西柳州市委书记郑俊康代表[N].经济日报,2017-3-30(8).

[4]董明.打造创新发展的引领示范区[N].柳州日报,2016-10-20(004).

[5]叶允最.珠江—西江经济带不同主体功能区城乡融合评价及对策研究[D].广西师范大学,2017.

[6]陈潇潇,安同良.基于地方政府视角的创新型城市建设比较及启示[J].经济问题探索,2016(8).

[7]张剑,吕丽,宋琦,彭定蝶,叶选挺.国家战略引领下的我国创新型城市研究:模式、路径与评价[J].城市发展研究,2017,24(9).

[8]程东祥,诸大建,朱虹,陈静,郑朝成,赵方华.科技创新型城市评价模型及其实证研究[J].生态经济,2016,32(9).

[9]赵磊.泛珠三角区域合作机制创新研究[D].兰州大学,2017.

[10]温亚沙,朱顺贤.柳州市产业转移对都市区空间格局的影响[J].山西建筑,2017,43(4).

作者简介:陈新连(1973—),男,汉族,广西灵川人,大学本科,工程师。研究方向:机械设计及经济研究。