由韦特墨案例引发的教学反思

——以电势概念的教学为例

2018-07-12

(南京师范大学盐城实验学校,江苏 盐城 224000)

心理学家都研究学习问题,从桑代克迷箱中的猫到巴甫洛夫的囊袋狗,从华生的行为主义到皮亚杰的建构主义、布鲁纳的智慧生长理论和奥苏贝尔的意义学习理论,都研究学习是如何进行的,少有研究教师是如何教学的。作为一线教师,教和学的研究都是必修课。前些日子,笔者阅读施良方先生所著的《学习论》一书时,偶遇心理学家韦特墨的一则教学案例,由此引发了笔者的教学反思。

1 韦特墨案例

韦特墨(Max Wertheimer,1880-1943)是格式塔心理学的主要代表人物,与其他心理学流派一样,格式塔心理学也认为:人通过学习会在头脑中留下记忆痕迹,但韦特墨认为这些痕迹不是孤立的要素,而是一个有组织的整体,即“完形”,如果一个人看不出呈现在他面前的问题,看不出各种事物之间的联系,那么他对事物的知觉还处在无组织、无结构的混沌状态,还没有完成认知重组过程。

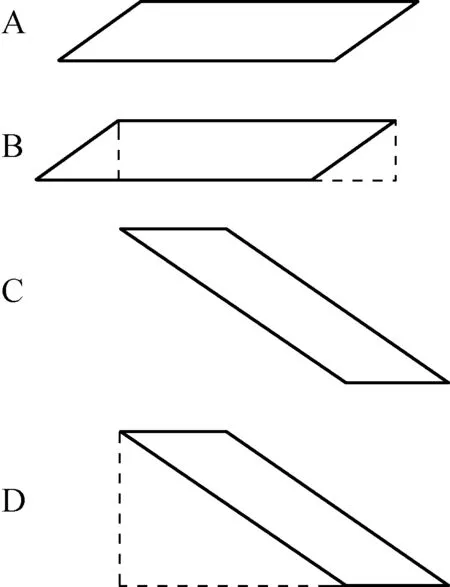

韦特墨案例说的是一次去听课,教师讲解如何求解平行四边形的面积,教师先画了一个平行四边形(如图1A),为了说明平行四边形的面积等于底乘高,教师在左上角和右上角添加辅助线(如图1B),从而让学生看出左边的三角形与右边的三角形面积相等,以证明平行四边形的面积等于底乘高。教师还要求学生做了一些类似的练习题,教师感到很满意。第二天,韦特墨又去了,征得教师同意后,韦特墨走到黑板前画了一个平行四边形(如图1C),要求学生求面积。显然有些人吓了一跳,有学生举手:老师,这个我们还没学过。有的学生像老师那样画辅助线(如图1D),然后看上去不知如何是好。那个原来洋洋得意的数学老师也变得十分不自然了。在韦特墨看来,教师如果在开始时,把图1A剪下来,让学生从不同角度对平行四边形有一个整体的了解,然后再加以分析,就不会出现上述情况了。

图1

2 对电势概念教学的反思

在我们物理教学中,同样存在跟韦特墨案例中那位数学老师相同的问题,尤其是在物理概念教学中,不能完整地呈现事物的整体,或者说虽呈现了事物整体所包含的各个元素,但没有清晰地显示出这些元素在整体中的位置、结构、轻重和关联等,自觉或不自觉地按照自己的预设开展教学,对沿途一些“风景”并没有引起多少关注,而是急急忙忙地奔向“结果”,造成了学生不能形成完整的、正确的概念。在批改学生作业时,就暴露出许多课堂教学的漏洞来。例如在“电势”作业中,有这样一道题目。

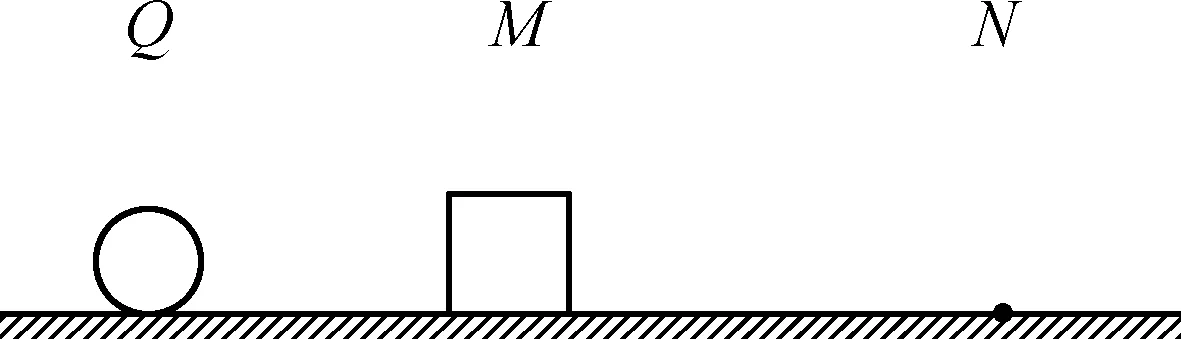

例:如图2所示,在粗糙的水平面上固定一点电荷Q,在M点无初速度释放一带有恒定电荷量的小物块,小物块在电荷Q的电场中运动到N点静止,则从M点运动到N点的过程中()。

图2

A. 小物块所受静电力逐渐减小

B. 小物块具有的电势能逐渐减小

C.M点的电势一定高于N点的电势

D. 小物块电势能的变化量一定等于克服摩擦力做的功

作业批改结果令人大失所望,只有几位学生能够把正确的选项全部选出来,大约有三分之一的学生把C选项也选出来了,我们教师在埋怨学生的同时,不得不承认,这么大面积的错选,一定是教师的教学过程存在问题!

接下来笔者做了两件事,有所感悟。

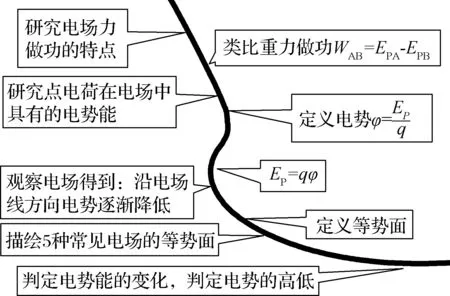

图3

第一件事,把课堂上出现的一些物理概念、物理量和公式等元素罗列出来,如图3所示,我扪心自问,一堂课下来学生头脑里留下的是这些东西吗?有没有把这些元素有机地联系起来?有没有理清电势的决定因素?如果要让学生能够应付各种各样的“电势”习题,学生需要掌握哪些知识?又要排除哪些干扰?比如,上面这道习题,学生是依据什么原理来求解各个选项的呢?

第二件事,做了一个访谈调查。针对上面的习题,询问了十多位学生,并翻阅了他们的课堂笔记。主要问题是围绕电势概念询问学生:电势这个物理量所要表达的是电场的什么性质?你是如何来判定一个点电荷在电场中的电势能变化的?如何判定电场中各点电势的高低?对学生的访谈,最大的感受归结为两个字,一个是“杂”,另一个是“乱”。一堂课下来,在学生头脑里堆放了好多东西,有电场力、电场力做功,有场源电荷、试探电荷,有电势能、电势、电场线、等势面等等,还有电场力做正功、做负功,有顺着电场线方向和逆着电场线方向正电荷和负电荷的电势能的变化等等,根据访谈中学生的回答可以判断,本课中最主要的“电势”概念教学的目标还远远没有达成,学生仅仅是欣赏到沿途的一些“风景”,根本没能感悟到这些“景点”所构建的主题。

反思、调查,使笔者认识到这堂课的教学缺陷。第一个缺陷,也是最大的缺陷,是在本课末尾没有安排学生“回头看”——帮助学生把本课的知识整理一遍,也就是韦特墨所说的认知重组。在教师看来,那个在电场中移动的点电荷只是一个“跑龙套”的小演员,“主角”是电势,各种电场中电势的高低分布,是电场自身的属性,跟在电场中移动的点电荷无关,而在本课的教学过程中,沿途的“风景”怎么能让一个初学者认清哪个是主角,哪个是配角呢?没有重组就是散沙一盘;第二个缺陷,就是教师在跟学生一起研究电场力做功的特点、研究点电荷电势能的时候,有很多“言语”给学生带来的“刺激”,从心理学角度来看,对形成电势概念产生了强烈的干扰,使学生认为电势离不开那个移动的点电荷,在教学时教师并没有加以关注。

应用格式塔心理学家的学习原理来评价笔者的这一堂课,就是没能达成概念的“完形”。

3 教学反思后的启示

虽然心理学发展到今天,对学习尤其是对学生课堂中的学习,有许多更先进、更完备的理论,但格式塔心理学对学习的阐述仍具有一定的指导意义,据此笔者对电势这堂课的反思得到了以下几点启示。

(1) 有时候学生上完一堂课的感觉可能就像“盲人摸象”故事里说的那样,对所学的物理概念或者组成这个概念的元素及其结构,掌握得不够全面,并不能达到“完形”的程度,有什么办法可以消除或减轻此类问题呢?第一,教师可以通过回顾、总结课堂教学内容,起到一个画龙点睛的认知重组作用;第二,在结束本课之前,可以抽出一定的时间,让几个“盲人”一起交流“摸象”的感知,让他们自行完成认知重组;第三,也可以通过一些例题教学来达成。

(2) 有的物理概念,要真正达到“完形”的程度,需要相关内容连续一段时间的教学才能完成,这其中包括课堂上的学习、课后的练习、作业的评讲,以及后续的学习。当然,合理地安排课堂教学活动、精心编制教案和学案、精巧地设疑释疑,对学生的认知重组无疑会达到事半功倍的效果。例如,对电势概念的“完形”,在“电势”这节后是“电势差”,而后还有一节习题课,一般预设三节课。当然,每节课都是“攻坚战”。

(3) 在我们一线教师看来,学生的学和教师的教,学生学的心理和教师教的心理,确确实实是存在着一道“鸿沟”,不管是学哪一流派的心理学,学哪一种学习理论,教师研究学生学的心理,其目的和意义,就在于在这道“鸿沟”上架起桥梁。课堂教学中教师如何组织学生学习?如何提出问题又如何解决问题?哪些话要“讲三遍”,哪些文字要板书?哪些内容要组织讨论?哪些内容要“浓彩重笔”地渲染?哪些话、哪些文字对形成新的概念是一种误导或障碍?这些问题都会直接影响到学生对物理概念、规律的认知效果。

教学是一门艺术,所以会有韦特墨、华生、皮亚杰、布鲁纳、奥苏贝尔等一大批心理学家来研究学习,我们作为一线教师,对自己课堂教学过程及时地总结反思,对提高课堂教学效果,对提高教育质量、自身的专业成长,必定会带来帮助。