桂西南边境壮族天琴音乐文化的传播

2018-07-11谢维

谢 维

(广西艺术学院,广西 南宁 530022)

天琴的发展历史悠久,形制独特,音色圆润明亮,在民间主要用于祭祀、巫道等宗教活动,近年来经过形制的改良及演奏技巧的完善,开始作为一种乐器在各大舞台上演出。因其在演奏时发出“叮叮叮叮”的清脆音响,在民间又称之为“叮”或“鼎”。随着近年来国家对非遗文化的重视及天琴本身的民族特色魅力,天琴艺术以其独特的文化功能和艺术魅力,从开始在乡土中传承,只被当地人所熟知,到现在进入都市,被千家万户所认识,体现了天琴与时代的融合。目前关于天琴音乐文化传播的研究,学者研究甚少。立足这一现实,本文将从骆越民族传说中的天琴与文献中的天琴、历史发展中的壮族天琴及其演奏方式的多样性、当代天琴音乐文化的传播这几方面展开陈述,从而希望天琴能得到更好地传承和保护。

一、骆越民族传说中的天琴与文献中的天琴

关于天琴的由来说法不一,迄今尚无定论,以至于天琴产生的年代,也存在争议。通过对李妍《壮族天琴源流探微——壮族天琴文化研究之二》[1]一文的阅读,了解到人们对天琴产生年代的界定相差悬殊,其中最远追溯到距今约2000年,最近推测则仅认为近200年。关于天琴的起源地虽说法各异,却并不是无源考证,可从口头传说和文献记载略知一二。

(一)骆越民族传说中的天琴

关于天琴起源的说法很多,综合中国知网李妍、秦红增及肖净等的文章,其中与口头传说相关的说法如下:

一说天琴产生于“妈勒访天边”。传说一位叫“妈勒”的的人根据一位白发仙翁赐予她三件宝物,制作了一把琴。二说天琴产生于“男女青年逃婚”。大意讲的是一对青年男女为追求爱情而私奔,在路途中所发生的事情。三说天琴产生于“男孩模仿水滴声”。在商鞅时期,有一个小男孩经过一个山洞时听到“叮叮”的声音。小男孩出于好奇遂进入了山洞,他发现清脆的“叮叮”声原来是悬崖上的水滴入潭中所发出。小男孩便用洞中的树枝、树藤制作了一个能发出“叮叮”声的乐器。四说天琴产生于“将千金求雨”。传说住在神龙洞的一名叫将千金的人,为了拯救氏族,跪在洞里三天三夜跪拜祈求上天下雨,最后因过度劳累,昏倒在地。昏迷中,一位老翁赐予他桃棓、葫芦、神须等三宝,告诉他用这些宝物制作法器弹奏将会迎来大雨。

天琴源流的口头传说,具有浓厚的神话色彩,其可信度并不高,但却从侧面反映出壮族先民在面对自然灾害无力抗衡时,仍心存希望,体现出他们乐观向上的心态。

(二)文献中的天琴

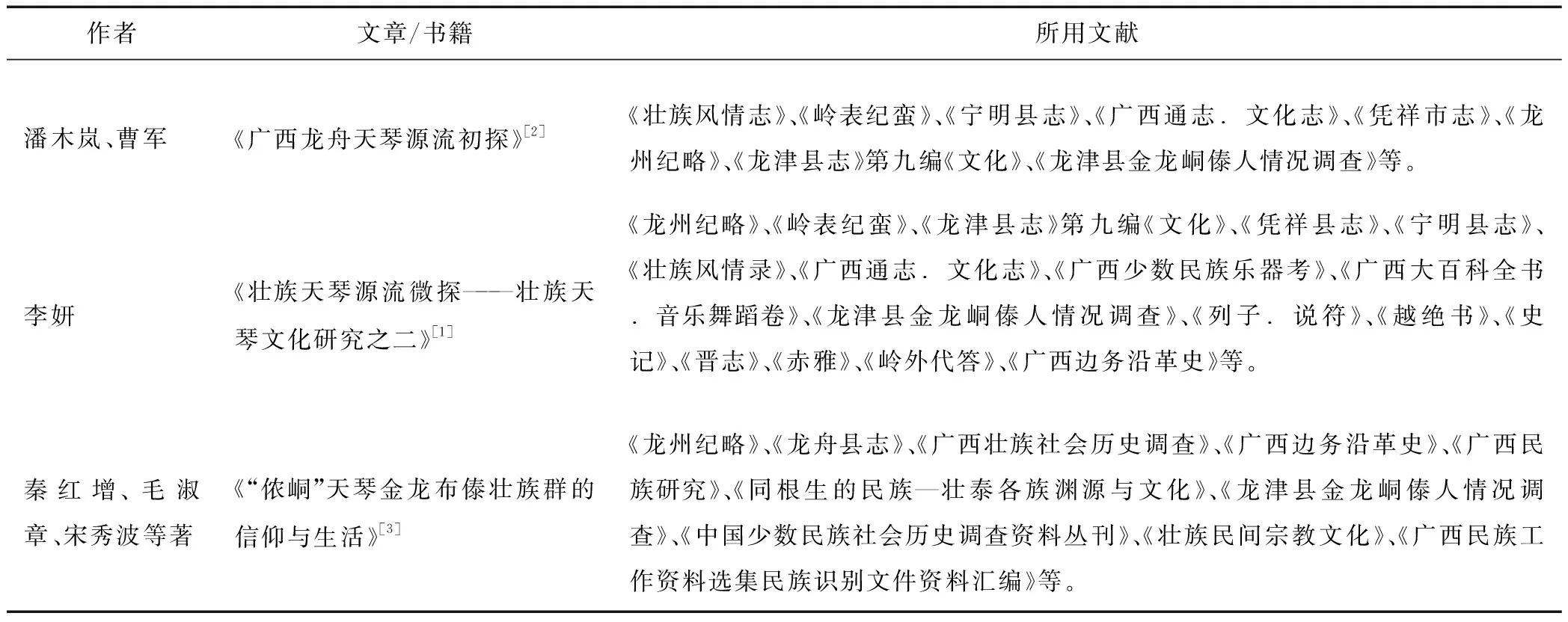

对天琴起源记载的文献相当多,主要集中于潘木岚、曹军的《广西龙舟天琴源流初探》[2]、李妍《壮族天琴源流微探—壮族天琴文化研究之二》[1]两文中及《“侬峒”天琴——金龙布傣壮族群的信仰与生活》[3]著作中,见表1。

通过对表中文献的梳理、概括及总结,天琴源流的考证主要有三方面:

其一,巫信仰说。天琴是近些年来,才做为一种乐器在各大场合以表演的形式呈现出来,在此之前,主要作为行使法事时的一种法器。

其二,地缘说。其中一说认为天琴的发源地出于广西境内的西南部。据《广西边务沿革史》记载,由于灾荒的缘故,越民乘机侵入,但最终得以归还中国,这一记载为天琴发源地源于我国境内,做了有力的佐证,《壮族风情录》亦同持此观点;另一说认为天琴源于越南,可从潘木岚和曹军撰写文章中见此观点。

其三,族源说。在《龙津县金龙峒傣人情况调查》中记载:“傣人不论男女,均喜欢歌唱。左边脚的大拇指挂着一串铜环,头拜身摇,口喃经书,音与琴声相应,墙上挂有佛像……”①说明天琴与傣人的生活联系密切,此时尚未出现娱乐的乐器,天琴仅作为一种法器。

迄今为止,天琴的发源地和产生年代均是一个未知数,在这众多说法中,其口头传说无疑具有夸张及神话的色彩,可信度并不高,而关于文献典籍方面的记载,又具有“散”的特点。可见,对天琴源流的探究,需要综合各方面因素,对各方面因素加以分析和调查方可得天琴发源地及产生年代最科学、最具权威性的论断。

表1 学者在天琴文化研究中所用文献目录

二、历史发展中的壮族天琴形制的变化

天琴这一极具特色、且民族韵味鲜明的弹拨民族乐器,之所以能深受人们喜爱,得益于形制的不断改良。总的来说其形制的改良经历了两个阶段:古代神话传说时期、近现代时期。以下将从“纵向”的时间视角,主要对天琴各个时期形制在结构及选材这两方面的发展变化历程做阐释。

(一)古代神话传说中天琴的原始形态

在这个时期关于天琴形制的记载,并没有相关的文献记载。主要从各种口头传说中推知一二。

李妍的《壮族天琴源流探微——壮族天琴文化研究之二》[1]一文,在提到“马勒访天边”的传说中写道:“睡梦中她根据仙翁的提示,用葫芦作琴筒,以拐杖作琴杆,用仙翁的胡须作琴弦,制成了一把琴。”②可知,由“三大件”结构制作的天琴可以说是极为不完善的。除此之外,此文描述老妇人求雨、“将千金”求雨、男女青年逃婚等神话传说中,关于天琴形制的构造与“马勒访天边”传说中的描述基本一致,归纳起来天琴制作选用的材料为:葫芦、拐杖及胡须。这里所说的拐杖实为长短不一的梼木,胡须即为自然生长的麻枝剥丝。

由此可见,在这个时期,由于生产力的落后,人们的思想带有浓厚的封建迷信思想,无疑天琴的制作是极为简陋的,同时可推测出其音质也会是较为嘈杂的。

(二)近现代天琴形制的规范化

近现代时期,天琴在形制上的的改良有了很大突破,主要表现为由原来制作时的随意性逐渐向规范化过度。

首先,在结构上由“三大件”变为“五大件”。包括:琴筒、琴杆、琴头、琴弦、琴码。从最初的二弦改良为三弦、四弦将葫芦状音筒改成圆饼形并在下方增加了琴托。在选材方面,多选珍贵木材制作,例如蚬木、红木等,琴弦以耐用且富有弹性的尼龙线制作。其次,在选材上,为追求音质上的美感,人们选用较为坚硬的木材做琴杆,比如桑木、桐木;琴筒则选用自然风干的老桐木或葫芦;琴弦则使用丝滑的蚕丝,并且增加了琴码,使音质更为稳定。再次,开始关注形制的美观,将琴头雕刻成龙头、凤头或其他人们认为喜爱或认为吉祥的图案。最后,开始注重天琴的实用价值,为了避免天琴轻易断裂、蚊虫叮咬及变形,会给天琴涂抹蜂蜡或者用桐油浸泡。

可见,此时天琴制作在选材上要求细腻,并注重琴身的保存条件、审美性及实用性,通过五行,侧面反映出人们追求“和”的心理特征。

总之,天琴形制的改良与人们日益提高的审美需求相关,其改良趋势相应的体现出审美性及实用性的不断加强。呈现此趋势的根本原因与生产力的提高、科技的进步及改良工具的不断完善密不可分。整体完善趋势则是天琴形制的发展从用材廉价到选用名贵木材,从单纯的实用性发展到实用与审美并重。

三、当代天琴音乐文化的传播

天琴作为广西的特色代表乐器,由于近年来知名度的提高,不断地在传承中发展,并在发展中进行传播。

(一)天琴在民间的传播

天琴最开始用于民间的风俗表演,主要用来祭祀祈福,躲避灾难。天琴的“天”即仙官,用来祭祀“天”的仪式便叫“做天”。

天琴与人们生活的各方面息息相关,因此祭祀内容广泛,包括生产上的求雨,生活上的盖新房,学习上的安师,婚姻上的过油,丧葬上的做丧,生育上的求花等。其中每种仪式均使用不同的经书。如关于小孩满月、母亲过桥的经书有《解满月书》、《不夫妻等科》等;再如关于不孕不育求花保花的经书有《泪送花孝科》等等;以及其他内容的都有相配应的经书。其在祭祀中的表演仪式包括弹天、唱天与跳天。在《龙津县金龙峒傣人情况调查》中就有记载唱天的表演形式。此外,天琴在做仪式时对服饰也是相当的讲究,“天婆”在“做天”时有专门的行头,即将当地壮族妇女常穿的黑色长袍长裤改为黄色样式,头戴红布或黄布做成的莲花形神帽,帽后吊有绘上各种图案的长条飘带。在笔者看来,这是体现了人们对神的崇尚。人们通过弹唱天琴得以与神沟通,体现了人们对美好生活的追求和心中美好愿望的寄托。

(二)天琴以舞台表演的方式传播

天琴以舞台表演的方式进行传播,是我们平日里见到的最普遍的传播方式,主要包括校园舞台专业团体及旅游景区舞台等舞台表演场合。

广西民族师范学院的音乐学院注重民族音乐文化的传承,尤其是广西本地的民族音乐文化。天琴音乐在这得到了滋养,并加快了其传播的广度。该校设有专门的天琴音乐排练室,内置上百把琴。天琴艺术团的成员都是该校音乐学院的专业学生,且经过选拔进入的。平时天琴的学习、排练、演奏由音乐学院的院长吕挺中教授亲自教唱。此外,在2016年学院又专门聘请了一位专门从事天琴演奏的老师,从而更好的促进了天琴的学习。本学院的天琴艺术团主要在每年的开学典礼、学校重大活动、接待外来贵宾时演奏,在每次演奏完毕后,都能得到观众的一致好评及热烈的掌声。天琴艺术团还作为学校的代表音乐项目去外参赛也是经常性的,并多次荣获奖项。并且,在2017年4月该学院的院长吕挺中编著了《天琴演奏课程》③此书对天琴曲的谱子做了集中的归纳。此外,从天琴艺术文化成功申遗后,广西文化部门致力于打造天琴旅游文化品牌,龙州县政府也抓住天琴知名度大幅提高这一时间阶段契机,提倡在龙州发展天琴音乐文化艺术来吸引更多的旅客。自此天琴开始出现在各种旅游景区的舞台表演场合中,作者于2016年4月在德天跨国大瀑布、通灵峡谷、明仕田园等景区考察时发现,每个景区均会上演天琴弹奏节目。通过这一契机,不仅拉动了当地的经济发展,并向各地游客展示了壮族独有的民族特色文化。而林忠伟《龙州天琴文化旅游发展研究》④把天琴作为旅游文化品牌这一效应向广大群众做了推广作用。

总体而言,天琴在学院天琴艺术团体的表演,有利于天琴音乐文化得到专业的传承和保护。而天琴艺术以其独特的文化功能和艺术魅力,从开始在乡土中传承,只被当地人所熟知,到现在进入都市,被千家万户所认识,体现了天琴与时代的融合。而在旅游景区的表演,无疑间接的带动了当地的经济发展。

(三)天琴以媒体的方式进行传播

天琴以其独特的魅力,受到了各大媒体的青睐,媒体传播具有速度快、范围广的特点,通过媒体的方式传播,天琴的知名度更为深远。

2003年,范西姆、韩醒等有关专家,应邀来到龙州采风,他们感受到“天琴”在弹唱方面的独特韵味,于是以范西姆为代表的相关学者,决定打造天琴文化品牌。他们组成了15人的“天琴弹唱组合”,在保留天琴本体韵味的情况下,对天琴乐器本体进行改良,对歌曲做改编,并且请专家训练15位成员的唱功。同年11月8日,在南宁国际民歌艺术节“东南亚风情夜”晚会上,天琴女子弹唱一曲《唱天谣》唱响了流传千年的古老歌谣,龙州天琴由此一炮打响。2003年11月10日,龙州“天琴女子弹唱组合”受到中央电视台频道邀请,首次进京表演。6月29日,再度应邀参加中央电视台组织的《大地飞歌·欧州之旅》赴欧洲演出,参加奥地利萨尔斯堡艺术节以及到德国汉堡、慕尼黑等地进行文艺交流,以天籁之声倾倒西方观众和听众。此后,中央电视台、中央人民广播电台、新华网、《中国文化报》等数十家海内外新闻传媒单位对其进行连续报道或跟踪采访,声名远播海内外。此外,天琴还与文化企业部门合作,制作出各种音像产品,并且还拍摄成电影。

在当今这个时代,大众传媒几乎无孔不入,通过媒体的方式传播,使天琴音乐文化不仅为国内人们所熟知,并向国际舞台上展示了我国民族音乐文化的魅力。

四、结语

任何事物在发展过程中,都具有辩证性,正所谓:对立不是与任何不同事物处于对立关系,而是与事物自己的另一面处于对立的关系。对于天琴亦然。

现阶段,可说是天琴艺术最活跃且研究成果最多的阶段,但显现出的问题也相应伴随。其“正面”性为天琴发展的良好势头。首先表现为,天琴现已活跃在国内外各个舞台上,于外,是对我国传统优秀民族音乐文化的展示;其一,是对我国民族文化的传承。其二,电影《天琴》是继电影《刘三姐》后第二个以广西民族特色拍摄成电影的题材。其三,天琴现已被打造成旅游文化产品,在崇左市的各个景区,如德天跨国大瀑布、通灵峡谷、明仕田园等景区,必然会上演天琴弹奏节目。这不仅拉动了当地的经济发展,并向各地游客展示了壮族独有的民族特色文化。最后,天琴现在还被做成工艺品,常代表我国民族文化赠与国际贵宾,很好的提高了其知名度。

虽然天琴音乐文化艺术近年来很好的得到了传播,但在发展历程中,也存在些不尽人意的地方。首先,关于天琴的历史渊源虽众说纷纭,但天琴的研究不能脱离布傣族群文化。天琴是布傣族群最具代表的文化产物,体现了此族群的劳作方式、审美心理及宗教信仰等,因此,布傣族群是天琴永葆生命灵魂的奠基,若离开了,好比鱼离开了水,花离开土一样;其次,天琴在形制和演奏技巧的发展问题上,不能偏离其宗,即:无论天琴做何变化,需要建立在维持它本身的特色上进行;在传播途径上,与旅游结合时,要本着“务实”的态度,而不能仅仅是一场作秀。在笔者观看到的旅游区的天琴弹唱节目时,发现弹唱天琴的女子除了服装正宗外,均为事先录好的音频,弹唱女子只需对口型,且弹奏姿势及指法各部相同,这无疑失去了天琴的“本真”;最后是天琴的传承与保护问题。

总的来说,天琴是我国民族音乐文化的魁宝,使之更好地发展及传承,我们责无旁贷。

注释:

①见调查第133页/傣人的宗教活动种类.调查记载:傣人的神职人员除公外,还有坊公:主事丧葬;仙公:做法降神、求平安、问祖先等;密公:做法治病;道公:傣人的道公是向壮人学来的,仪式均与壮人的相同,道公的唯一活动范围是在丧葬方面.

②李妍.壮族天琴源流探微——壮族天琴文化研究之二[J].广西民族研究,2012(2):98.

③吕挺中:副教授,广西民族师范学院音乐学院主任,《天琴演奏课程》是其2013年负责主编广西民族师范学院校级教材立项项目.

④林忠伟.龙州天琴文化旅游发展研究[J].经济与社会发展,2013.