中国空间事业发展的系统工程理论自信研究

2018-07-06赵小津李杰焦泽兵黄昕李大明宋晨英乐群星

赵小津 李杰 焦泽兵 黄昕 李大明 宋晨英 乐群星

(1 中国空间技术研究院,北京 100094)(2 北京空间飞行器总体设计部,北京 100094)

习近平总书记指出,全党必须高举中国特色社会主义伟大旗帜,牢固树立中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,确保党和国家事业始终沿着正确方向胜利前进。“四个自信”来源于对人类社会发展规律、现实状况、未来发展趋势的科学把握,具有深厚的实践基础和科学的理论依据,理论自信是其中的思想引领和行动指南。

回顾航天事业发展历程,自20世纪50年代,党中央和毛主席做出了发展中国导弹事业的英明决策,并发出“我们也要搞人造卫星”的伟大号召。在钱学森等老一辈科学家的带领下,经过50多年的发展建设,形成了完整配套的航天器研究、设计、生产、试验体系和工业体系,成功实施了“两弹一星”、载人航天、月球探测、北斗导航等为代表的重大工程任务,铸就了“东方红一号”“神舟五号”“嫦娥一号”中国航天事业三大里程碑,并在载人空间站建设、深空探测、空间基础设施建设等领域不断创造新的辉煌。

总结中国航天和空间事业几十年实践经验,最重要的就是:在钱学森系统科学思想的指导下,始终坚信系统工程理论是空间事业发展的科学指导,按照系统工程的科学理论和方法,结合中国航天和空间事业的时代特征和实际,探索形成了一套具有航天特色的系统工程技术和管理的理念、体系和方法——航天器系统工程,并在实践中与时俱进、创新发展。

1 航天器系统工程技术和管理体系

1.1 系统工程起源及内涵

1)系统工程的内涵

综合不同组织和学者从不同角度给出的系统工程定义来看,系统工程是一门工程应用技术,其任务是在系统理论“分解—集成”核心思想的指导下,利用分析、综合、试验和评价的反复迭代过程,综合多种专业技术,开展系统的需求分析、方案设计、制造与总装、验证和使用等工作,通过系统工程技术及系统工程管理两大并行的优化过程,开发出满足系统全生命周期要求、总体优化的系统[1-4]。

中国现代系统工程和系统科学理论的实践者、开创者、中国航天事业的奠基人钱学森认为:“系统工程是组织管理‘系统’的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法,是一种对所有‘系统’都具有普遍意义的科学方法”[5]。

基于对系统工程的理论研究和实践,钱学森总结提出了“包含从思想、理论方法论到方法、技术、应用的完整科学体系”,在这个体系中,处在工程技术或应用层次的是各种系统工程,是组织管理技术;处在技术科学层次上直接为系统工程提供理论方法的有运筹学、控制论、信息论等,这是直接为系统工程服务的理论;处在基础科学层次上属于系统理论的便是系统学,系统学是揭示客观世界中系统普遍规律的基础科学。这三个层次的系统科学经过属于哲学层次的系统论通向辩证唯物主义,成为直接改造客观世界的学问,这一整套学问被称为系统科学[5-7]。

2)航天系统工程

按照钱学森系统科学的思想,航天系统工程是航天工程系统的组织管理技术,是应用运筹学、信息论、控制论等基础理论并以信息技术为工具组织和管理航天任务的规划、研究、设计、制造、试验和应用全过程的技术。航天系统工程的实践集中体现在以下几个方面:建立总体设计部,加强总体的顶层控制作用,搞好总体方案设计、技术抓总与技术协调;建立总指挥、总设计师系统,充分发挥两条指挥线的作用;强化以总体院为基础的航天器科研生产组织体系和统筹管理;实施方案、初样、正样等阶段研制管理,严格按科研程序办事,严格控制各阶段的技术状态,避免出现重大反复;始终坚持系统质量观念和质量第一的方针,完善质量体系和制度,严格质量控制等[8-10]。

1.2 航天器系统工程技术和管理体系

航天器系统是航天工程系统的重要组成部分,航天器系统工程既遵循航天系统工程的基本方法,又有其具体的实践特点。中国空间事业经历了50多年的探索和发展,在“两弹一星”、载人航天等国家重大专项和重要项目研制工程实践中,始终以系统科学思想为指导,坚定遵循系统工程的科学理论和方法,在航天系统工程体系框架下逐步总结形成了一套具有特色的航天器系统工程技术和管理体系[11-13]。

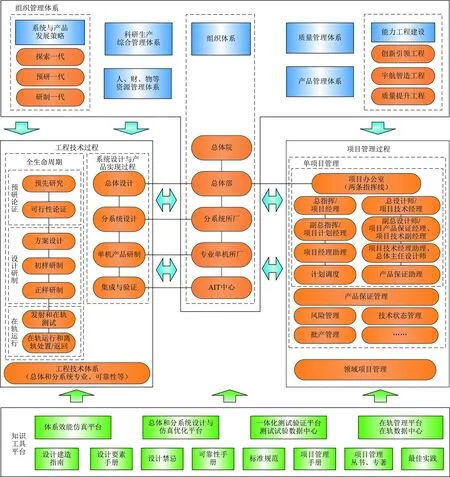

航天器系统工程技术和管理体系是按照系统科学思想、系统工程理论和方法,组织管理航天器系统的规划、研究、设计、制造、试验、运行和应用等全生命周期过程所进行的技术和管理活动方法的统称[14],其基本架构可以概括为“一个核心体系、两个基本过程、一个支撑平台”,如图1所示。

“一个核心体系”是指组织管理体系,这是航天器系统工程技术和管理体系的核心。核心体系包括:一套总体院统领下的以总体部为龙头,分系统及单机所厂、总装集成试验(AIT)单位专业齐全配套的组织体系;一套多项目并举、科研与产业并重的科研生产综合管理体系以及集约高效的人、财、物等资源管理体系;一套以“零缺陷、零问题、零故障”、“预防为主、体系保障”、“一次做对”、“做事有依据、做事按依据、做事留记录”等为理念的质量管理体系。该体系主要做法是坚持“探索一代、预研一代、研制一代”的系统和产品发展策略,同步推进项目与产品并重的产品体系建设;坚持任务与能力并重,持续推进创新引领、宇航智造、质量提升的能力工程建设[10];通过组织体系和各种管理体系对工程技术过程和项目管理过程进行管控和指导,提供相应的条件、资源保障,牵引和带动工程技术过程和项目管理过程的发展。

“两个基本过程”包括工程技术过程和项目管理过程,这是航天器系统工程技术和管理体系的两大支柱。工程技术过程贯彻系统工程按阶段分步有序推进和从定性到定量的综合集成等思想,明确了航天器系统全生命周期从预先研究到可行性论证、方案、初样、正样直至在轨运行和离轨的“七步走”实施程序,和从总体设计到分系统、单机再到系统集成的“总-分-总”的系统实现过程,并逐步建立了总体专业、可靠性等配套的技术支撑体系;项目管理过程继承发展了航天系统“两条指挥线”等成功的组织管理做法,采取均衡矩阵组织框架下项目经理负责制的项目管理模式,设置领域项目办公室和航天器任务项目办公室,实施项目集成、进度管理和以风险、技术状态、外协管控等为核心的产品保证管理。系统工程技术管理和项目管理过程通过组织管理体系有机结合,协调发展,共同实现航天器系统的工程任务目标。

图1 航天器系统工程技术和管理体系基本架构组成Fig.1 Basic framework of spacecraft system engineering technology and management system

“一个支撑平台”是指知识工具平台,这是航天器系统技术和管理体系的基础。知识工具平台主要包括中国空间技术研究院在50年发展历程中逐步积累、形成并持续完善的一套研制经验教训总结、标准规范、手册指南、报告著述等知识成果,以及建立的一系列航天器体系效能仿真、系统任务分析与优化设计、仿真验证、在轨数据中心等软硬件平台,是航天器系统研制软实力和核心竞争力的体现。知识工具平台充分运用信息技术和知识管理手段为航天器研制工程技术过程和项目管理过程提供支撑,在促进系统工程实施的同时也为组织决策和管理体系建设提供有效支持。

2 航天器系统工程技术和管理体系的发展历程及应用实践

2.1 航天器系统工程技术和管理体系的发展历程

航天器系统工程技术和管理体系大致可以分为以下三个阶段:

第一阶段,在起步过程中积极探索,建立航天器系统工程理念和基础架构。

从1956年到1970年初,是中国航天事业的起步阶段,同时也是我国空间事业的创建阶段,依靠“两弹一星”等国家重大项目的推进实施,开始了航天器系统工程方法的摸索与实践。在这一阶段,重点围绕组织管理体系建设和工程技术发展开展工作,构建了最基本的适应航天器研制需求的组织体系,成立了“总体设计部”,明确了航天器“三阶段”基本研制程序,成功实现航天器工程由科学实验向工程研制管理模式的转变,逐步形成航天器系统工程理念和基础架构。

第二阶段,在发展过程中规范完善,形成航天器系统工程技术和管理体系。

20世纪70年代开始,中国空间事业连续取得了一系列成绩,但在20世纪90代中期遭遇连续挫折,通过采取强化科研生产管理、加强质量管理和推进“三化”工作等重大举措,很快扭转了被动局面,到20世纪90年代中后期迎来新的高速发展期。

在这一时期,通过在航天器任务实践中不断改进、完善规范航天器系统工程,形成了项目“两条指挥线”管理体制,按照“探索一代、预研一代、研制一代”制定航天器发展路线,推行全面质量管理的理念,完善航天器全生命周期研制程序,推行系统工程与项目管理结合的管理模式,逐步形成与发展了具有中国空间技术研究院特色的航天器系统工程技术和管理基本体系。

第三阶段,在跨越过程中不断创新,发展航天器系统工程技术和管理体系。

从20世纪90年代末至今,中国空间事业迎来难得的发展机遇,同时也面临着航天器领域快速拓展与任务数量爆发式增长、多项目并举和高强密度发射趋于常态、任务向单星与星座并重、新项目技术难度大等各种挑战。

通过载人航天工程及探月工程等重大项目的实践,使航天器系统工程理念和方法进一步优化完善,建立了“哑铃式”航天器研制体系,充分发挥院本部和总体设计部顶层控制作用,构建了集约高效的科研生产综合管理体系,多项目并举与高密度发射能力大幅跃升,发布了多个“院长令”,强调精细化质量管理,系统开展“创新引领、宇航智造、质量提升”能力工程建设,推行项目经理负责制,持续加强航天器研制“知识工具平台”建设,系统工程科学理论与项目管理结合日益紧密,使航天器系统工程技术和管理体系在航天器研制实践过程中得到了创新发展。

2.2 航天器系统工程技术和管理体系应用实践

在组织管理体系方面,1968年2月,中国空间技术研究院组建成立,将原本分散在中国科学院等各部门的卫星研究、设计、试制、试验机构统一组织起来成为一支新的研制队伍。在首任院长钱学森的带领下,研制队伍以系统工程科学理论和方法为指引,开展“东方红一号”人造卫星研制工作;1968年8月,中国人民解放军第501设计部组建成立,这是中国最早成立的负责航天器总体设计和研制工作的总体设计部门。自20世纪90年代末以来,持续加强航天器研制组织管理体系建设,通过开展科研型向科研和产业并重转型的探索实践,建立了统筹集约、高效规范的科研生产综合管理体系,实现了管理从单一项目管理向多元化项目管理模式转变。同时,充分发挥院本部和总体设计部顶层作用,在重大复杂工程任务中开展“全国大协作”、“国际合作”,集中体现了系统科学思想开放包容、协同共享的理念。

在系统工程技术过程方面,不断完善航天器全生命周期过程和系统设计与产品实现过程,首先明确了航天器“方案设计、初样研制、正样研制”的“三阶段”基本研制程序,并按照系统工程科学理论核心思想,将航天器系统设计与产品实现过程分解为总体设计-分系统设计-单机产品研制-集成与验证四个阶段。1997年以来,先后发布六个院长令,从研制流程、可靠性等方面加强航天器研制过程的规范化管理。

在项目管理过程方面,20世纪70年代中后期开始,在航天器项目管理方面主要依托 “两条指挥线”(指挥调度和设计师体系)协同开展工作。20世纪90年代初,开始逐步推行系统工程与项目管理结合的管理模式,在中巴地球资源卫星和神舟载人飞船等项目研制中开展了现代项目管理的探索与实践。2000年以来,推行矩阵管理支持下的项目经理负责制管理模式,探索差异化项目管理,加强项目产品保证管理,全面开展风险管理和技术状态管理,推动领域发展的领域项目管理模式,持续深化了项目管理与系统工程研究与实践。

在知识工具平台建设方面,持续加强航天器研制过程信息化技术、仿真验证手段、知识经验总结提炼等工作,不断提高设计规范性和有效性,为航天器研制工程技术过程和项目管理过程以及组织管理体系建设提供支撑,在促进系统工程管理实施的同时也为项目决策提供了有效支持。

3 坚定系统工程理论自信,推动新时期空间事业发展

航天器系统工程技术和管理体系以系统工程科学理论为基础,根植于中国航天和空间事业实际,50多年经历了起步探索、规范成熟、优化创新等发展阶段,创造了系列辉煌成就,将中国空间事业不断推向新的发展高度。航天器系统工程技术和管理体系发展所遵循的 “实践—理论—再实践—再理论”的实践和认识论方法,正是钱学森先生所倡导的辩证唯物主义的技术科学方法,它既体现了系统工程理论精髓,吸收了现代管理科学成果,又符合中国国情并具有与时俱进的时代精神,为空间事业的持续健康发展提供了工程理论指导和方法保证。半个世纪的实践和优化,航天器系统工程技术和管理体系已经化作航天人自觉的行动。

3.1 系统工程理论的科学性是坚定理论自信的根本依据

系统工程技术是随着20世纪初人类社会科学技术、政治、军事和经济等方面发展而产生的,系统论、控制论、信息论和运筹学等奠定了系统工程技术的科学基础。随着系统工程技术的不断发展,系统科学的理论和方法也日臻完善,相关专家陆续提出并不断完善了系统工程的理论体系。

正如当代中国特色社会主义理论体系以马克思主义、毛泽东思想为根基,钱学森系统科学思想和理论方法为中国航天系统工程技术孕育和发展提供了坚实的科学理论基础。系统科学作为一套完整的科学体系,有效支撑了系统工程技术的快速发展,使其在解决复杂工程问题中发挥了不可替代的作用。坚定中国空间事业发展的系统工程理论自信,是建立在系统科学的正确思想指导前提下,有着深厚的知识积淀和科学的理论基础、正确的实践方法作为支撑和依据。

3.2 航天器系统工程的发展过程是坚定理论自信的实践基础

航天器系统工程是系统工程科学理论和中国航天器研制及发展实际结合的产物。在中国空间事业创建和发展历程中,经过探索总结,在系统科学理论和方法的指引下开展航天器研制工作,逐步建立航天器系统工程理念和体系架构,把握中国航天器研制的基本规律,持续完善、形成航天器系统工程技术和管理体系,经过50年的实践检验,航天器系统工程技术和管理体系已经成为完全正确的理论成果。

自1970年4月24日成功发射中国第一颗人造地球卫星以来,截至2017年,中国已成为世界上发射卫星数量排名前列的国家,载人飞船技术、地球静止轨道通信卫星技术和遥感卫星技术等领域已跨入世界先进行列,中国航天已经成为象征着高技术、高质量、高可靠的民族品牌。《神舟飞船系统工程管理》、《中国航天系统工程》、《航天系统工程运行》、《钱学森系统科学思想文选》、《实用空间系统工程》、《北斗二号卫星工程系统工程管理》等著作书籍的发表,丰富了中国航天系统工程理论和方法。一系列的实践结果和成绩表明,航天器系统工程科学理论和方法已经成为中国空间事业发展的核心竞争力和重要软实力,推动了航天器研制管理步入正规化、科学化轨道,指导和保障了中国空间事业健康、持续地发展,这是坚定理论自信的实践基础。

3.3 遵循系统工程科学理论是持续推进空间事业发展的科学保证

系统工程科学理论源于复杂系统工程建设需求及实践,结合现代科学技术发展和中国空间事业的实际,发展形成了中国航天器系统工程技术和管理体系,这是当代中国乃至世界系统科学和系统工程的最现实、最集中的体现,是指导中国空间事业进一步发展的根本理论依据。

当前,中国正处于由航天大国向航天强国迈进的关键时期。随着中国决胜全面建成小康社会、开启中国特色社会主义现代化强国建设新征程,载人空间站工程、北斗导航二期全球系统、空间基础设施、火星探测、在轨维护与服务、全球移动宽带卫星互联网系统等新一批重大空间工程将陆续实施。

在新的历史条件下,必须坚定地将系统工程理论作为推动空间事业发展的理论指导,并坚持不断完善发展航天器系统工程技术和管理体系。今后,中国航天事业的发展,一方面要服务国家安全战略和国防现代化建设,加强航天器体系的顶层设计,为用户提供一体化系统解决方案;另一方面要围绕国家空间基础设施建设,加快军民深度融合发展,大力发展商业化的空间新系统、新应用模式,积极促进空间技术应用服务于国家战略发展。同时还要在国内外系统工程理论和研究实践的基础上,进一步探索航天系统工程规律,推动航天器系统工程技术和管理体系的创新发展,促进中国空间事业发展由用户需求牵引向技术创新驱动的转变。

中国空间事业拥有广阔的发展前景,空间事业建设者们将始终遵循系统工程科学理论,继续以“探索浩瀚宇宙,发展航天事业,建设航天强国”为己任,坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,大力弘扬航天三大精神,发扬严慎细实的工作作风,不断开拓中国空间事业新局面,为把中国空间技术研究院建成市场化、专业化、产业化、国际化的现代一流宇航企业而不懈奋斗,在建设“航天强国”过程中继续丰富和发展航天器系统工程技术和管理体系,推动中国空间事业创造新的辉煌,为实现“航天梦、中国梦”做出更大贡献!

参考文献(References)

[1] 林益明,袁俊刚. 系统工程内涵、过程及框架探讨[J]. 航天器工程,2009,18(1):8-12

Lin Yiming,Yuan Jungang. System engineering concept, process and framework[J]. Spacecraft Engineering,2009,18(1):8-12(in Chinese)

[2] NASA Headquarters.NASA system engineering handbook, NASA/SP2007-6105[Z]. Washiington D.C.:NASA,2007

[3] 朱明新,刁伟明. NASA系统工程过程概要分析[J]. 航天标准化,2010(4):23-27

Zhu Mingxin,Diao Weiming. General analyse for NASA systems engineering processes[J]. Aerospace Standardization,2010(4):23-27 (in Chinese)

[4] 许国志. 系统科学[M]. 上海:上海科技教育出版社,2000

Xu Guozhi. System science[M]. Shanghai:Shanghai Scientific & Technical Publishers, 2000 (in Chinese)

[5] 钱学森.钱学森系统科学思想文选[M]. 北京:中国宇航出版社,2011

Qian Xuesen. Qian Xuesen System Science thought anthology[M]. Beijing:China Astronautics Press,2011 (in Chinese)

[6] 钱学森. 论系统工程[M]. 上海:上海交通大学出版社,2007

Qian Xuesen. Systems engineering[M]. Shanghai:Shanghai Jiao Tong University Press, 2007 (in Chinese)

[7] 郭宝柱. 大型复杂技术项目的系统观点与系统工程方法[J]. 中国工程科学,2008 10(3):25-30

Guo Baozhu. Systems engineering in large complex technical projects[J]. Engineering Science,2008 10(3):25-30 (in Chinese)

[8] 栾恩杰. 航天系统工程运行[M]. 北京:中国宇航出版社,2010

Luan Enjie. Space systems engineering operation[M]. Beijing:China Astronautics Press,2010 (in Chinese)

[9] 刘纪原. 中国航天事业发展的哲学思想[M]. 北京:北京大学出版社,2013

Liu Jiyuan. The philosophical thought of China’s space industry[M]. Beijing:Peking University Press,2013 (in Chinese)

[10] 马兴瑞. 中国航天的系统工程管理与实践[J]. 中国航天,2008(1):7-15

Ma Xingrui. Space systems engineering management and practice in China[J]. Aerospace China,2008(1):7-15 (in Chinese)

[11] 袁家军. 神舟飞船系统工程管理[M]. 北京:机械工业出版社,2006

Yuan Jiajun. Shenzhou spaceship system engineering management[M]. Beijing:Mechanical Industry Press,2006 (in Chinese)

[12] 袁家军. 中国航天系统工程与项目管理的要素与关键环节研究[J]. 宇航学报,2009,30(2):428-431

Yuan Jiajun. Research on elements and key aspects of China space systems engineering and project management[J]. Journal of Astronautics,2009,30(2):428-431 (in Chinese)

[13] 王希季. 卫星设计学[M]. 上海:上海科学技术出版社,1997

Wang Xiji. Satellite design[M]. Shanghai:Shanghai Science and Technology Press,1997 (in Chinese)

[14] 余后满,郝文宇,袁俊刚,等. 航天器系统工程技术发展思路[J]. 航天器工程,2009,18(1):1-7

Yu Houman,Hao Wenyu,Yuan Jungang,et al. Development schemes of spacecraft system engineering techniques[J]. Spacecraft Engineering,2009,18(1):1-7(in Chinese)