山地自行车运动员高原训练下山时间的研究

2018-07-06郭子渊

宣 磊,郭子渊

1 前言

山地越野自行车是一项集速度、力量、耐力、意志、战术于一体的体能类运动,运动员骑行于青山绿水之间,陶冶情操,健身强体,也是大众喜闻乐见的体育锻炼形式。安徽自行车队是安徽省体育局确定的重点攻金项目队,有全国前三名运动员3人,男子山地车国家队队员2人(国家队共四人),其中姬建华还是我国首个亚洲山地自行车锦标赛男子越野赛冠军,并代表我国参加过北京奥运会,曾连续多年夺得我国山地自行车锦标赛男子越野赛和个人计时赛双冠军,在第十届、十一届全运会上获得铜牌。为破解姬建华在全运会上不能夺金的难题,安徽省体育局把自行车队划转到安徽体院,并成立了全运攻金课题组,重点研究“赛前训练负荷监控和竞技状态调整”和“有关高原训练效果的观察”,通过连续2年的跟踪监控研究,逐步探索出山地自行车赛前训练负荷和竞技状态调整的规律,对山地自行车高原训练也有了进一步的认识,在第十二届全运会上终于获得了冠军,实现了历史性突破。训练理论的研究与创新对山地自行车的突破具有决定性作用。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

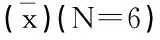

以安徽省山地自行车队男性运动员为研究对象,共6名。所有运动员中,健将2名,一级运动员4名,其中全国冠军( 越野赛和个人计时赛) 3 人,全运会冠军1 人,男子山地自行车国家队队员2名,研究对象基本情况见表1。

表1 研究对象基本情况

2.2 研究方法

2.2.1 文献资料法

主要通过Internet 及文献检索查阅相关文献资料,通过对文献资料的整理、归纳、分析、加工、概括,为本文的论证和分析提供可靠的理论和实证依据。

2.2.2 专家访谈法

采用半标准化访谈,对国家队有关专家及安徽省山地自行车队教练员、运动员进行访谈,深入了解其对高原训练和机能监控的认识和想法。

2.2.3 观察法

跟踪观察运动员的训练情况,记录运动员的实时数据。主要内容包括训练课内容、运动员指标数据、运动员训练后恢复情况等。

2.2.4 测试法

2.2.4.1 测试指标

白细胞(WBC)、血红蛋白(HB)、血尿素(BUN)、和血睾酮(T)。

2.2.4.2 测试方案

受外训条件所限,本研究选取研究对象2015年1月中旬至4月中旬高原训练前后期间,测试人员在高原训练前1周、高原训练第1周、高原训练第3周、高原训练第5周、高原训练第8周、下高原第1周、比赛当日、下高原第2周、下高原第4周,以上各周的周一清晨(7:00am—8:00am)安静状态下对运动员进行血液采样,共计9次血液学指标测试;以及各站比赛赛后次日晨(7:00am—8:00am)安静状态下对运动员进行血液采样,共计6次血液学指标测试。具体检测明细见下表。

表2 安徽省山地自行车运动员生化指标检测明细表

2.2.5 数据统计法

2.3 高原训练计划安排

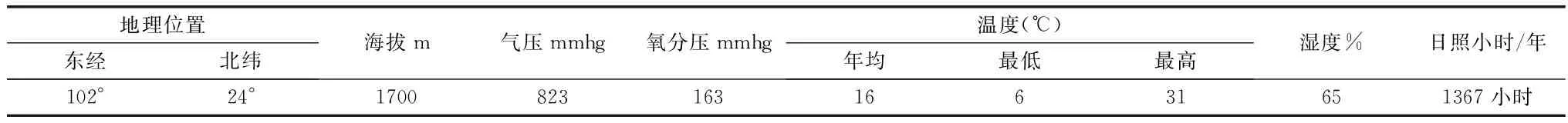

安徽山地自行车队选择的高原训练地点为云南省玉溪市江川高原训练基地,其地理环境及气候特征见表3。

表3 云南省玉溪市江川高原训练基地地理环境及气候特征

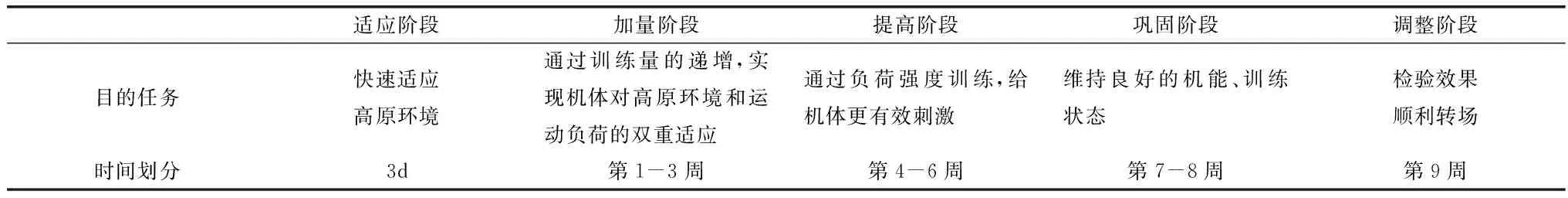

本次安徽省山地自行车队上高原的日期定于2015年1月14日,下高原的日期定于2015年3月19日,除去来回路程,在高原上的时间为63天。此次安徽山地自行车队进行了为期9周的冬季高原训练,这突破了目前研究者普遍认可的4-6周最佳高原训练时间的结论[1-3]。安徽山地自行车队教研组高原训练的整体训练理念为:“高原公路大运动量、超量恢复、高匀速有氧训练为主转化为山地能力”,其主要目的为针对性的提高身体机能和运动携氧能力以应对即将到来的大赛。整个高原训练可分为“三期”,即平原准备期、高原主体训练期、后高原调适期,分别是指根据训练目标进行上高原前的机能、体能、心理等的适应性调控阶段;训练负荷循序渐进的体能、技战术专项训练;赛前竞技状态调控的下高原后调控阶段。其中“高原主体训练期”又可分为“五阶段”,即“适应、加量、提高、巩固、调整”五个阶段。各阶段目的任务和时间划分见表4。

3 结果与讨论

3.1 高原训练及参赛计划分析

表4 安徽山地自行车队高原主体训练期各阶段目的任务和时间划分

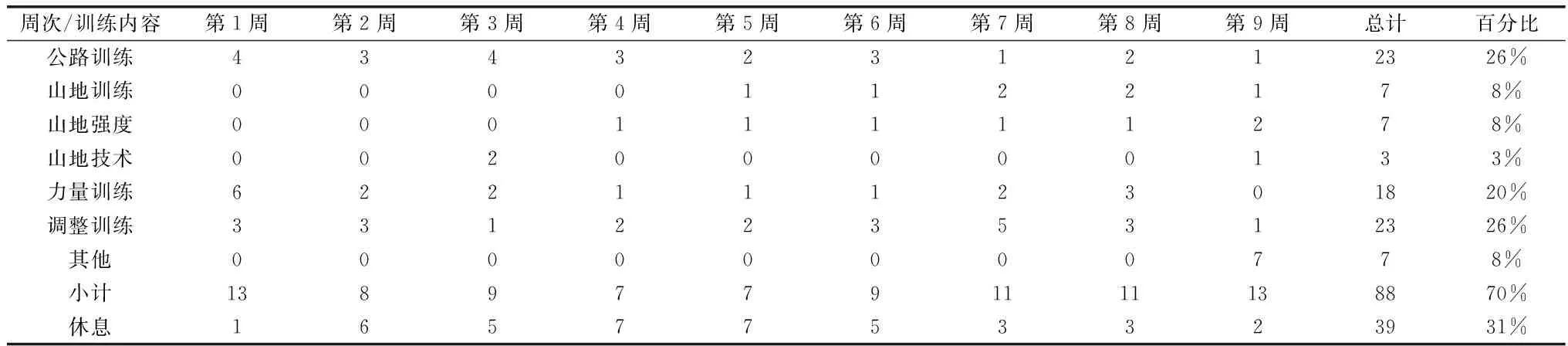

表5 9周训练课次数结果

本研究中,记录每周的训练手段,把每天分为两节训练课,上午和下午各一节,如某一上午进行了公路训练,则计1节训练课。不同训练手段课次数结果见表5。

从表5中可以看出,在所研究的9周高原训练时间中,有效训练课共88课次,占总时间的70%。其中公路训练课总计23课时,占有效训练时间(除休息外)的26%,调整训练课与公路训练课时数、所占百分比相同;力量训练课总计18课时,占有效训练时间20%;山地训练课、山地强度课均为7课时,占有效训练时间的8%;山地技术课为3课时,所占百分比为3%,为各项训练手段中最低。综上所述,本研究中高原训练的课时数特点是:1)公路训练课时所占有效训练课时数百分比最大,表明运动员在高原上主要进行的是长时间、大运动量、低强度的有氧训练。2)虽然高原训练对运动员肌力的影响目前尚存在争议[4,5],但是此次高原训练,教研组考虑到高原空气阻力小等因素,着重加强了运动员的力量训练,其中以腿部力量和核心力量为主,提高了运动员山地比赛能力与控车技术能力。

3.2 运动员生化指标数据分析

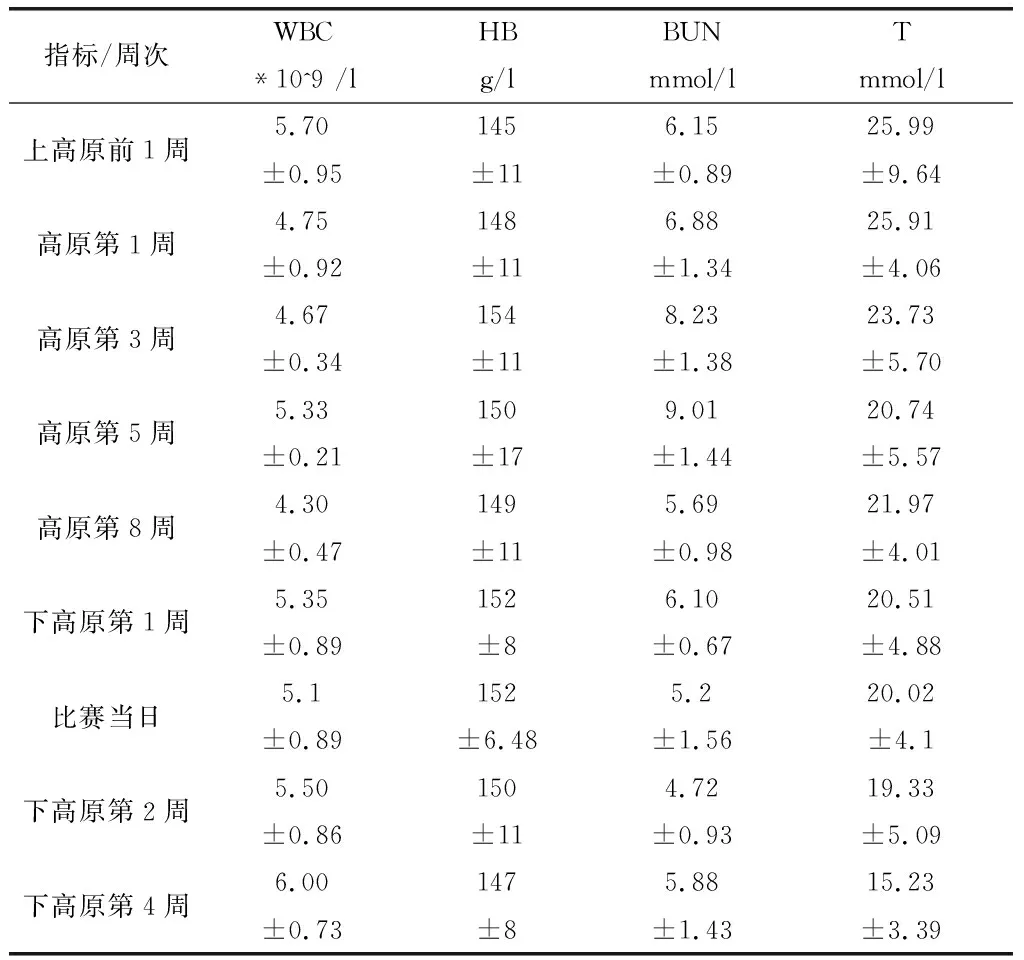

表6 训练期间血液生化指标测试一览表

3.2.1 运动员WBC指标分析

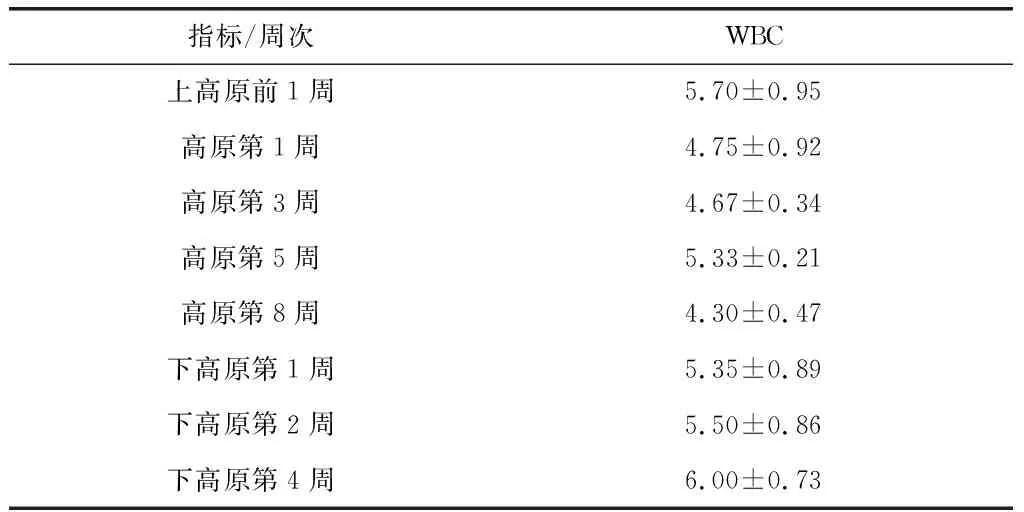

表7 运动员WBC测试结果(* 10^9 /l)

从表7中可以看出,安徽山地自行车运动员各期WBC数据均在正常值范围内变化,其中最高值为下高原后第4周6.0±0.73* 10^9 /l,最低值见于高原第8周4.30±0.47* 10^9 /l;各周WBC数值与上高原前1周相比均无差异性。从图1中可以看出,安徽山地自行车运动员WBC总体上呈波浪形变化曲线。

图1 运动员WBC值变化曲线

分析数据认为,整个高原训练期间运动员免疫系统功能良好,无免疫抑制现象发生,对训练、赛前疾病的防控起到了积极作用。

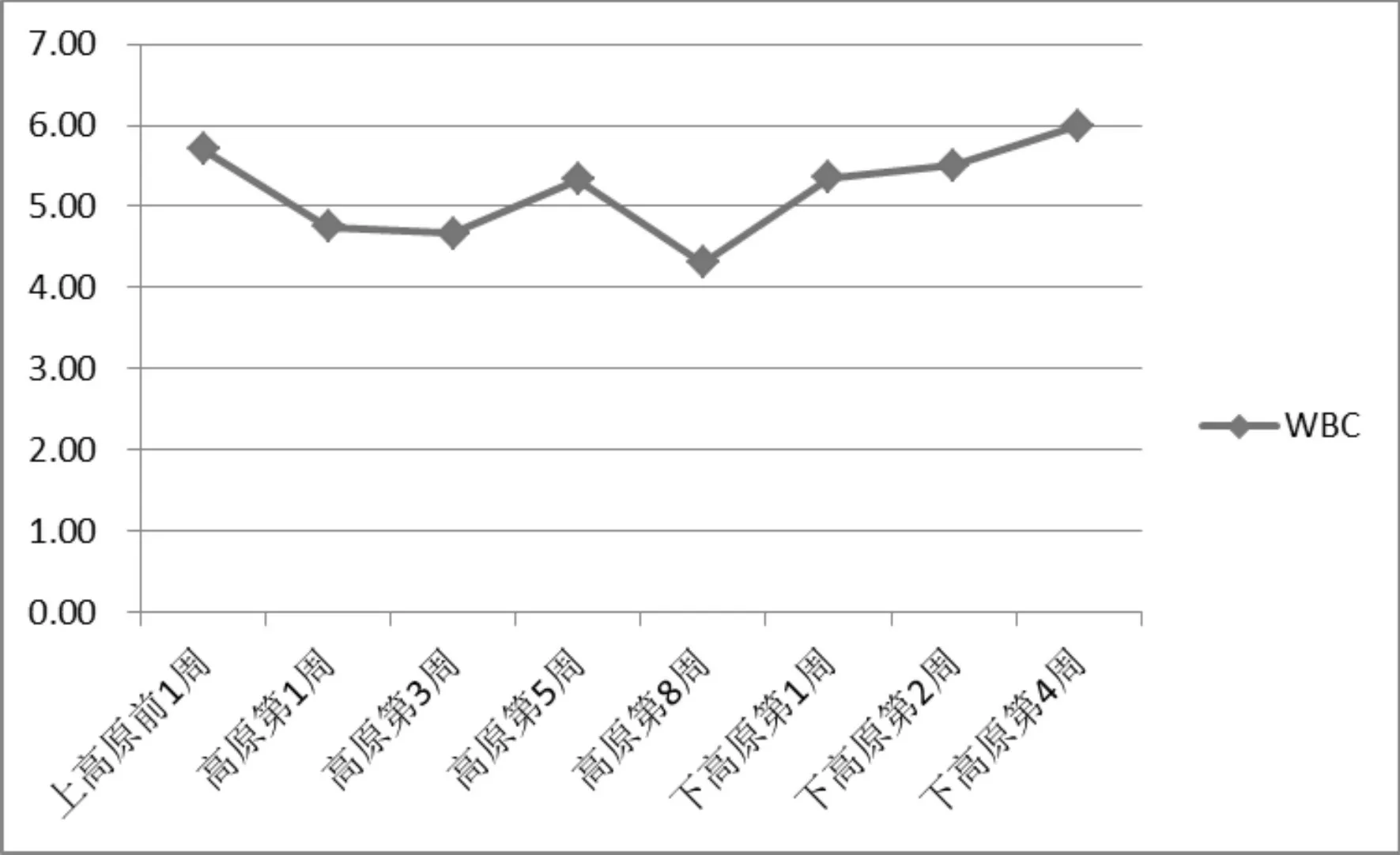

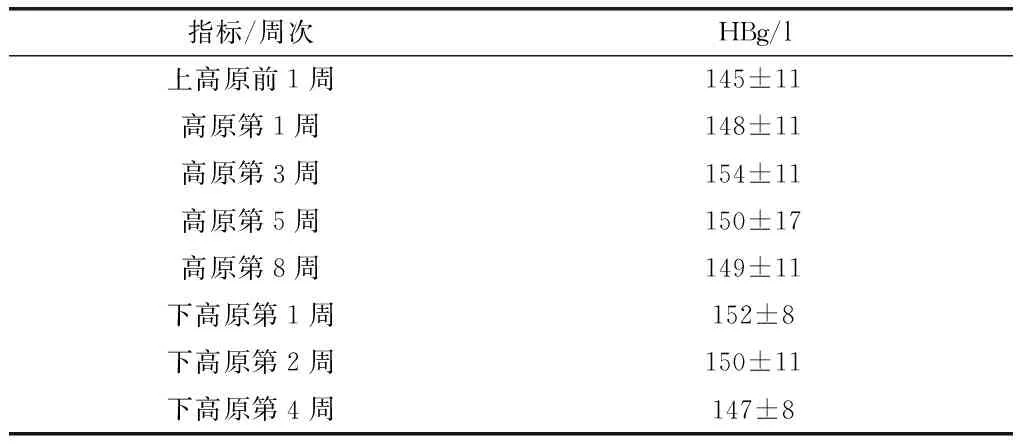

3.2.2 运动员HB指标分析

表8 运动员HB测试结果(g/l)

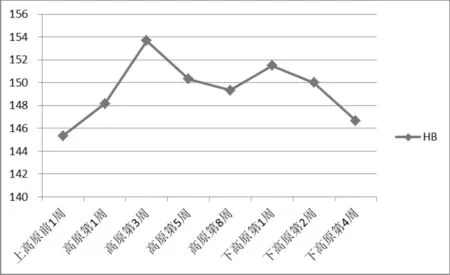

图2 运动员HB值变化曲线

从表8中可以看出,安徽山地自行车运动员各期HB数据均在正常值范围内变化,说明运动员携氧能力和营养状况正常。其中最高值为高原第3周154±11g/l,最低值见于高原第8周149±11g/l。在9周高原训练后,运动员HB相较平原基础值虽没有显著性差异,但HB指标均有了明显的提高,均高于平原基础值,且在返回平原后4周内能保持较高水平,维持时间较长,这与刘刚等[6]的“高原训练后,RBC、HB会迅速回到平原水平”的研究结果不同,但与王刚等[4]“RBC、HB、铁代谢指标、2,3-DPG在高原训练后均保持较高水平,且最少保持到高原训练后第3周”的研究结果相同,说明运动员经过高原训练后机体携氧能力增强,高原训练效果显著。

从图2中可以看出,安徽山地自行车队运动员HB总体呈波浪型的变化趋势。HB在上高原第1周即开始上升,在3周高原训练后,HB指标相较平原基础值有了较大幅度的升高,达到峰值,在高原第8周出现了较大幅度的下降,分析原因可能与训练负荷有关。运动员在经过了提高、巩固两个阶段的大负荷量训练后机体机体出现了疲劳,HB出现了下降,随着高原第9周的调整,训练负荷量的降低,HB开始出现回升。从变化曲线上看,下高原后运动员HB的变化是随着时间的延长呈下降趋势,下高原后第1周的HB数值最高,此时运动员携氧能力最好,此结果与韩佐生等[7]的研究结果相同。

3.2.3 运动员BUN指标分析

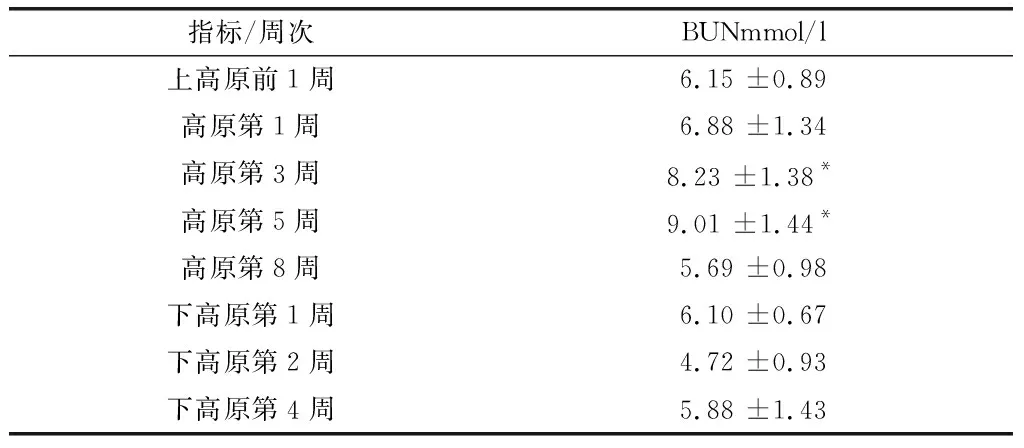

表9 运动员BUN测试结果(mmol/l)

注:*表示与上高原前1周数据比较P<0.05,**表示与上高原前1周比较P<0.01,下同

图3 运动员BUN变化曲线

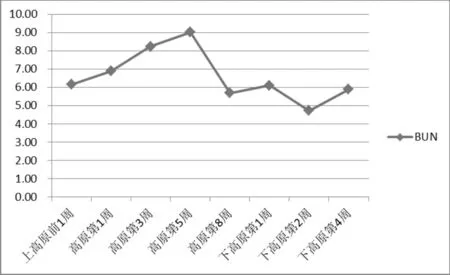

从表9中可以看出,安徽山地自行车运动员各期BUN数据最高值为高原第5周9.01 ±1.44mmol/l,最低值见于下高原第2周4.72 ±0.93mmol/l,其中高原第3、第5周与上高原前1周相比有显著性差异,说明训练量负荷对运动员的BUN变化影响较大,BUN曲线存在起伏,训练量负荷设置合理,对运动员机体形成良好刺激,达到阶段训练目标要求。

从图3中可以看出,随着运动员上高原训练后,BUN数值开始上升,到高原第5周达到峰值,随后开始下降,BUN整体呈先升后降的变化趋势,这与教研组训练量负荷安排有密切关系,此结果与刘刚等[6]的“高原训练对BUN、C的影响不大”的结论相反。根据训练计划安排,高原第1周至第3周为加量阶段,大负荷量的训练引起了运动员BUN数值的提高,在随后的提高阶段第5周达到峰值,而巩固阶段随着训练量负荷的减少和运动员机体对训练负荷的适应,运动员机体疲劳消除,使得BUN数值开始下降,高原第8周达到高原主体训练期的最低值,运动员机体得到了充分恢复,没有出现疲劳状态。有研究表明,高原训练后期减量的程度、减量的时间与平原比赛成绩存在关联[7]。

3.2.4 运动员T指标分析

表10 各运动员T测试结果(mmol/l)

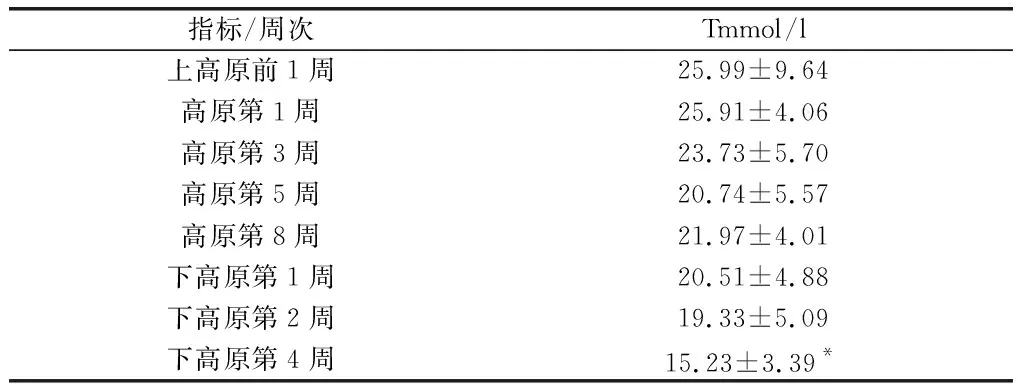

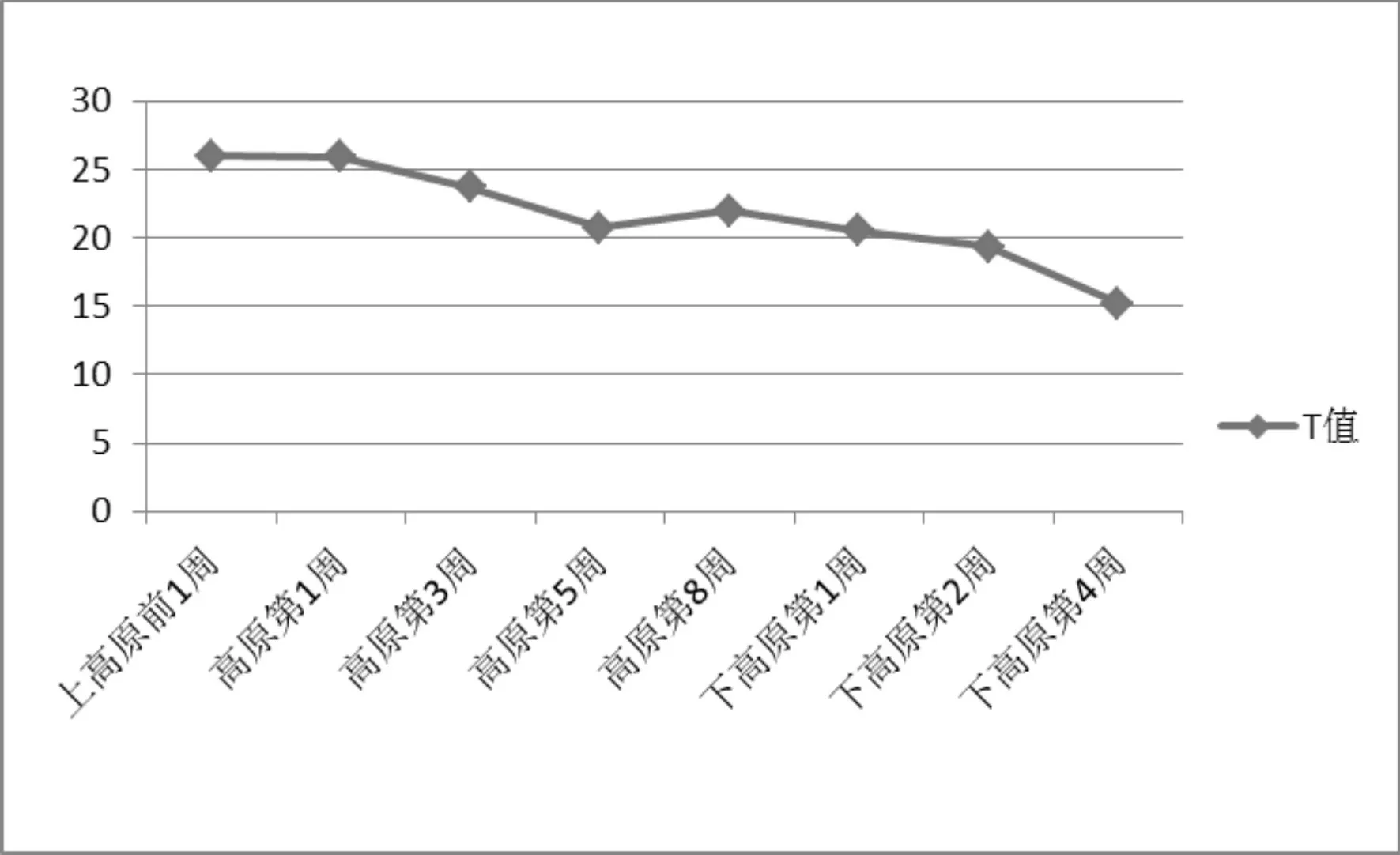

图4 运动员T变化曲线

周东波[8]等研究表明,由运动引起的男子T值如低于102 ng/dl,女子低于19.88 ng/dl者,均可以出现典型的过度训练状态。从表10中可以看出,安徽山地自行车运动员各期T值数据均在正常值范围内变化,运动员各周竞技状态正常。其中最高值为上高原前1周25.99±9.64 mmol/l,最低值为下高原第4周15.23±3.39 mmol/l,其中下高原第4周于上高原前1周相比有显著性差异。

从图4中可以看出,运动员在上高原后T值呈下降趋势,分析原因可能与加量阶段的大负荷量训练有关。从变化曲线上看,下高原后运动员T值的变化也是随着时间的延长呈下降趋势,这种变化与HB相同,下高原后第1周的T数值最高,下高原后第4周达到最低点,短时间内产生了较大幅度降低,提示下高原后的T值恢复需要较长的时间,此结果与武桂新[9]等的研究结果一致。

对于高原训练、高原训练的时间以及下高原后至平原比赛的参赛时间是一个重要的可控但多变的变量[10]。运动员至平原参加比赛的下山时间把握和赛前训练安排是决定比赛成绩的关键因素之一[1],无论运动员高原训练成效多显著,如果在下高原时间这个关键点上把握不好将会引起功败垂成,赴平原比赛的运动成绩不升反降。目前有研究指出,高原训练后参加比赛通常采用三种模式:1)氧差运动高峰,时间为下到平原后2-7天,参加单一比赛或某一特定项目的比赛,此高峰可以看作是高原效应的直接结果;2)机能运动高峰,时间为下到平原后10—24天,参加兼项较多或有预、决赛的大型运动会可采用;3)竞技状态高峰,时间为下到平原后21-34天,因为有研究表明“下山”时间越长,高原训练后的效果越低[11],此种模式被采用的很少,但也有成功事例[12]。一般来说,短距离项目常采用第二、三种模式,长距离项目运动员多采用第一种模式。也有研究指出,高原训练后至比赛之间的时间间隔约为2周为宜[10],而赵晋[15,16]等研究表明,在高原训练后到平原的后续效果高峰方面,综合各指标,以下平原后第1周和第3周的效果最好,应避免在第2周参加比赛。而李拴存[17]等研究表明,高原训练后运动员到平原地区参加比赛的时间为20天内进行为宜。笔者认为之所以存在以上对下山时间研究结果不一致的想象,可能是各研究项目特点、教研组训练计划、训练负荷安排以及运动员的个体差异造成。

在本研究中,安徽山地自行车队运动员在下高原后第1周的HB、T均为高值状态,说明运动员此时有氧能力较强,竞技状态较好。结合赛前第三天(下高原第一周)、比赛当日及赛后第一周(下高原第二周)的测试数据分析:赛前第三天和比赛当日HB及T数值相当,而赛后一周与赛前第三天和比赛当日数据相比有所下降, 综合前期研究结果,建议山地自行车运动员应在下高原后赛前4-6天内参赛,此结论与大多数研究结果相一致。但是目前基于训练保障等条件的限制,自行车队往往出现全体队员同时转场的问题,这可能是影响个体化训练的瓶颈之一,建议应对同一运动员多次高原训练的生理生化指标进行系统研究,以便于教研组对运动员进行精确化、个性化训练、比赛方案制定。

3.3 赛后次日晨生化指标与比赛成绩的相关性分析

运动员在比赛中取得的成绩(运动成绩)由自身表现、对手表现、裁判评定三项因素共同作用决定[18]。有关运动员赛后机能监控方面的研究报道不多,大多集中在赛前生化测试或赛后血乳酸的监测方面,这可能是血样的采集和运输不便或研究对象配合困难造成的。运动员赛后的机能状态可以真实地反映专项比赛对运动员机体的刺激程度,可以作为专项训练负荷和机能评价的参考依据[19]。本研究将各站运动成绩、赛后次日晨生化指标综合进行相关性分析,这将对教练员合理制定训练计划提供一定的理论依据。

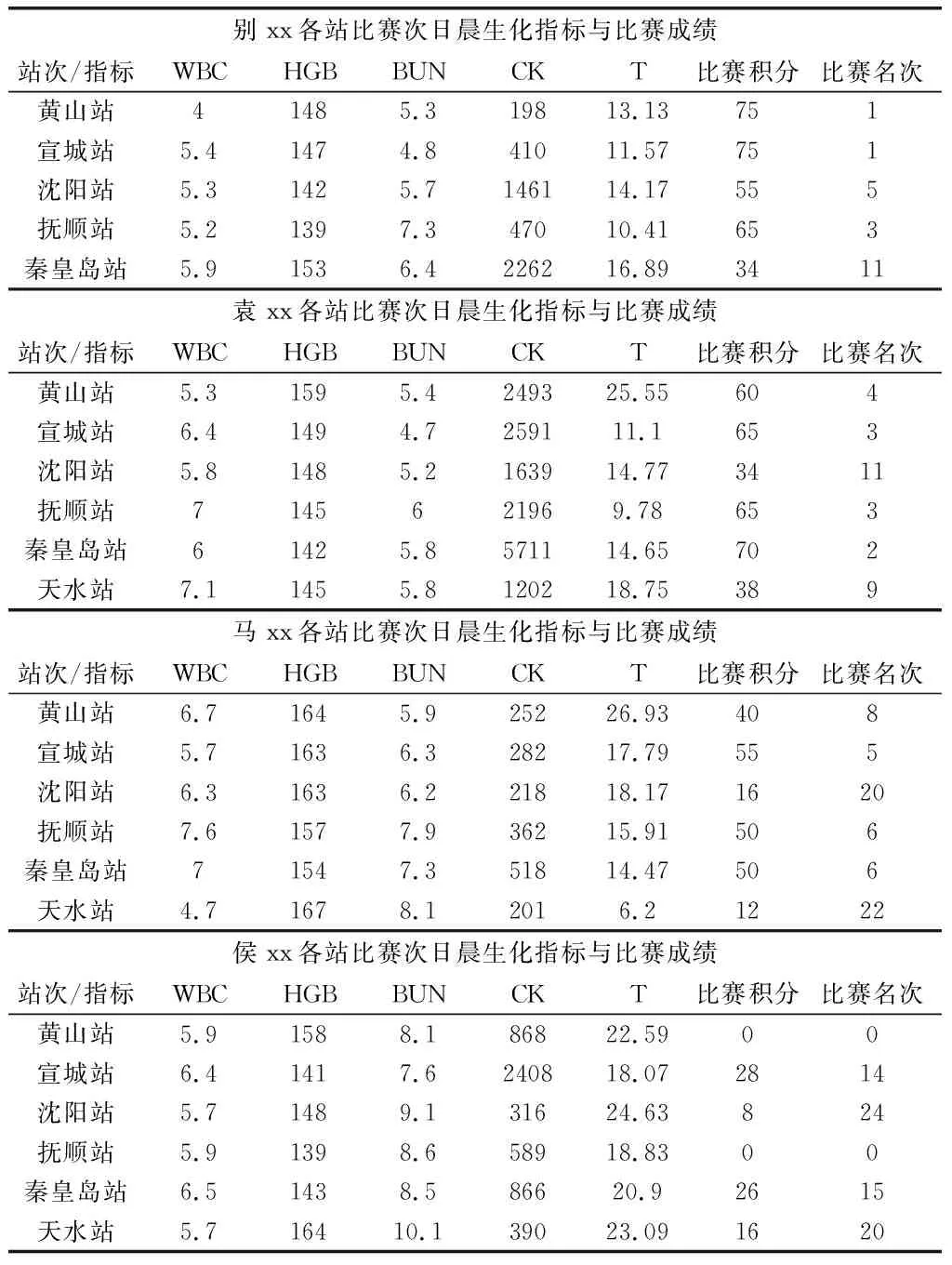

为了解安徽山地自行车运动员赛后次日晨各生化指标与运动成绩的关系,本研究以安徽山地自行车队4名运动员2015年各站比赛中取得名次所对应的积分作为运动成绩判别标准,对运动成绩与赛后次日晨生化指标之间的关系进行了研究。统计结果见表11。

表11 运动员比赛次日晨生化指标与比赛成绩一览表

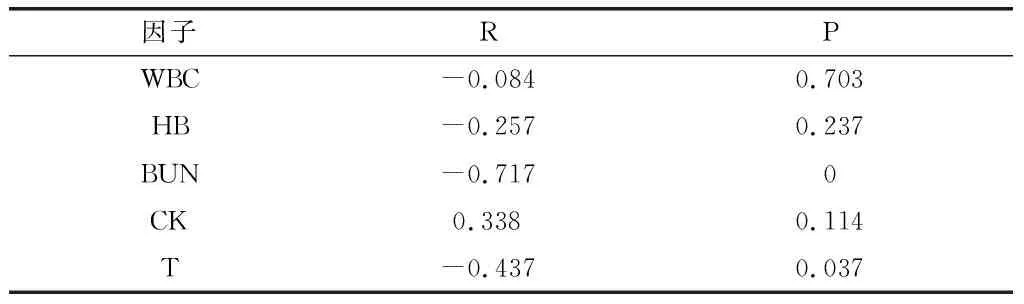

表12 运动员比赛次日晨生化指标与运动成绩相关性分析

从表12中可以看出,安徽自行车队男子运动员赛后次日晨BUN、T值与比赛成绩的相关系数分别为R=-0.717,P=0,R=-0.437,P=0.037,显著性差异。根据统计学原理,相关系数越接近1表示相关越高,0.4以下为低度相关,0.4—0.7为中度相关,0.7以上为高度相关,这说明安徽自行车队男子运动员的赛后次日晨BUN值与运动成绩之间呈高度负相关,赛后次日晨T值与运动成绩之间呈中度负相关。赛后次日晨BUN值与运动成绩之间呈高度负相关,这说明取得较好名次的运动员比取得一般名次的运动员在赛后次日BUN数值更低,取得较好名次的运动员比取得一般名次的运动员恢复能力更强,在经过第一天的争先赛后优秀运动员机体比一般运动员可以更快的获得良好恢复,这将更有利于第二天单圈计时赛的竞技水平发挥。赛后次日晨T值与运动成绩之间呈中度负相关,这说明取得较好名次的运动员比取得一般名次的运动员在赛后次日晨T值更低,比赛对优秀运动员的T值影响更大。

4 结论与建议

4.1 高原训练前后的生理生化指标可以作为训练计划制定的重要参考依据。

4.2 山地自行车运动员进行高原训练后到平原地区参加比赛的最佳时间为赛前4-6天,建议对同一运动员多次高原训练的生理生化指标进行系统研究,个体化制定训练、参赛计划。

4.3 山地自行车运动员赛后次日晨BUN值与运动成绩之间呈高度负相关,赛后次日晨T值与运动成绩之间呈中度负相关,相较一般水平运动员,比赛对优秀运动员的T值影响更大,优秀运动员在赛期的恢复能力更强。

[1] 白旭宇. 对世居高原竞走运动员参加平原比赛下山时间的研究[J]. 贵州体育科技, 2010, (3): 39-42.

[2] 龙玉文. 关于竞走运动员高原训练几个问题的分析[J]. 经营管理者, 2013, (22): 357-357.

[3] 李卫平, 郑蔓莉, 张守正, et al. 我国优秀竞走运动员模拟高原训练的应用研究[J]. 山东体育学院学报, 2004, 20(2): 34-36.

[4] 王刚. 长时间亚高原训练中男子赛艇运动员身体机能状态和专项训练方法监控的研究. In: 上海体育学院, 2013.

[5] 杨明, 王江, 董维鹏. 我国女子马拉松备战柏林世锦赛高原训练的模式[J]. 武汉体育学院学报, 2011, 45(8): 59-64.

[6] 刘刚. 六周高原训练对上海市1500m运动员专项能力的影响与分析. In: 上海体育学院, 2013.

[7] 韩佐生, 陈耕. 高原训练结束至下高原参赛间隔时间的探讨[J]. 体育科学, 1998, (2): 52-54.

[8] 周东波, 王武韶, 李协群, et al. 155名运动员血清睾酮的调查及唾液睾酮测定初探[J]. 中国运动医学杂志, 1988, (4).

[9] 武桂新, 蔡蓓蕾, 周广科. 山地越野自行车运动训练的生理生化监控[J]. 南京体育学院学报(自然科学版), 2010, 09(3): 23-26.

[10] 王政. 利用高原训练提高运动员Hbmass的时间特征研究[J]. 中国体育科技, 2016, 52(3): 69-73.

[11] 熊焰, 陈笑然, 张册, et al. 国家铁人三项队高原训练模式建立与实施[J]. 北京体育大学学报, 2009, (8): 118-120.

[12] 张慧珍, 包建兵. 甘肃省山地自行车高原训练探索[J]. 甘肃科技, 2016, 32(1): 55-56.

[13] 周树辉. 8周(长时间)高原训练对优秀男子赛艇运动员有氧运动能力的影响. In: 西安体育学院, 2010.

[14] 奚爱华. 山东女子赛艇队备战2013年全运会高原训练安排研究. In: 北京体育大学, 2014.

[15] 赵晋. 高原、亚高原训练对世居亚高原运动员运动能力的影响及其机制研究. In: 北京体育大学, 2006.

[16] 陈辉, 姜海波. 越野滑雪运动员高原训练的安排与体会[J]. 冰雪运动, 2012, 34(6): 37-39.

[17] 李拴存, 李江学. 女子中长跑赛前高原训练与比赛时间的探讨. In: 体育科研2004年第2期, 2004.

[18] 田麦久, 刘大庆. 运动训练学: 人民体育出版社, 2011.

[19] 郭子渊, 宣磊, 陈瑶, et al. 山地自行车运动员备战第12届全运会机能变化分析[J]. 体育科技文献通报, 2016, 24(8): 56-58.