东兰县城区危岩群地质灾害发展变化趋势与预测研究

2018-07-04王凡勇

王凡勇

(山东省鲁南地质工程勘察院,山东 济宁 272100)

0 引言

东兰县城区位于峰丛谷地地貌中,峰丛陡峭险峻,山体坡度30°~75°,局部为陡崖,近于直立,又处于多雨地区,为地质灾害高发区,也是地质灾害重点防治区。尤其是该县县医院、财政局、城东郊区、县公路养护站、县医院东等背后山体,每年都发生规模不等岩崩事故,严重威胁这些地方医护人员、职工、居民生命和财产安全。经勘查测量统计,东兰县城区发生岩石崩塌可能性大的危岩群共4处,分别为县医院马鞍山危岩群(WY1)、财政局危岩群(WY2)、县城东郊区危岩群(WY3)、县公路养护站危岩群(WY4),见图1。

图1 东兰县城区危岩群交通位置图

1 危岩群特征、破坏方式及主要影响因素

1.1 危岩的分布特征、类型及规模

危岩群主要分布于东兰县县医院、财政局、公路养护站等后山或对面山体上部陡坡或陡壁上,据现场调查:县医院后山、财政局对面山、城东社区后山、养护站后山及医院后山东侧山体共发现4个危岩群,编号为WY1(126个)、WY2(32个)、WY3(5个)、WY4(57个)。

本次勘查危岩群总体积为21 517.45 m3。各危岩体主要受岩层产状及节理裂隙切割控制,主要表现为板状体、柱状、块状、不规则状等形态,体积0.38~1008.00 m3不等,岩性均为灰岩。失稳模式为坠落型、倾倒型和滑移型,主崩方向为351°~59°,各危岩单体规模及形态详见表1。

表1 危岩单体规模及形态特征

1.2 破坏方式及主要影响因素

1.2.1 破坏方式

根据调查区内危岩的空间几何特征和结构面组合特征分析,本次所调查危岩单体崩塌失稳方式为滑移型、倾倒型和坠落型三种破坏模式。

(1)滑移型破坏是指危岩体前沿临空,同时受后缘陡倾结构面的影响,在降雨、风化、人类工程活动及自重等因素的影响下,沿外倾结构面滑移,从而导致滑移式崩塌。

(2)倾倒型破坏是指陡坡上高而长的岩体在垂直节理或裂缝等堵塞作用下,以坡脚某一点为支点,发生转动性倾倒的失稳模式。这种崩塌的产生有多种原因,重力的作用下长期冲刷掏蚀直立的坡脚,由于偏压产生倾倒变形;特殊水平压力(静水压力、动水压力、冻胀力和地震等);直立的岩体在长期的重力作用下,产生弯折也能导致倾倒式崩塌。

(3)坠落型破坏是指危岩体下部临空,同时受后缘陡倾斜结构面的影响,在降雨、风化、人类工程活动及自重等因素的影响下,形成坠落型破坏模式,发生崩塌。

1.2.2 主要影响因素

根据对调查区所处危岩群地质环境分析,危岩的形成原因含内部条件和外部条件两类,前者包括地层岩性、坡体结构、高陡临空面,后者包括降雨、风化、地震、植被等。

(1)地层岩性及节理裂隙发育情况

调查区地处岩溶区,地层岩性为灰岩,受区域构造活动和溶蚀作用影响,岩体在地质应力的作用下节理裂隙发育,岩体较破碎,危岩主要受产状5°∠20°、330°∠5°及节理裂隙的影响,基本脱离母岩。裂隙面较粗糙,延伸较长,贯通性好,部分贯通陡崖顶底,其相互切割与层面组合形成危岩块体,裂隙多无充填,部分充填有石块及黏土。

(2)高陡临空面

部分危岩处于自然或人工削坡形成的陡崖上,陡崖高差70~80 m,坡度近垂直,局部岩体部分外突、悬空,基座受到多组结构面交叉切割,在多种因素影响而导致累进性破坏作用下,结构面及基座岩体的抗剪强度降低,这是崩塌形成的内部条件之一。

(3)风化作用

风化作用加速了危岩体裂隙的扩展,使裂隙面抗剪强度降低,导致危岩体的失稳。

(4)水的作用

调查区降雨量大,水可促进风化、溶蚀作用,产生静水压力,同时水对裂隙内充填物质有软化作用,加上水流动时带走细粒物质,降低裂缝内充填物的凝聚力。

(5)地震

东兰县地处广西巴马—博白地震活动断裂带上,属小地震易发区,在地震水平作用力的影响下,形成崩塌现象。

(6)树木的根劈作用

树木的根劈作用也会破坏岩体整体性。

以上各种内外力结合作用下,逐渐破坏岩体原来的平衡状态,产生微小的位移,日积月累使后缘的裂隙加宽、加深,导致危岩失稳。

2 稳定性评价

2.1 定性分析

通过现场对危岩的详细调查发现,危岩区溶蚀严重,危岩体裂隙发育,这是由危岩体的形态和破坏方式决定;部分危岩体所处陡崖坡度近于直立,高度约80 m,危岩体部分外突悬空,同时受风化、根劈、水的作用以及人类工程活动等多种因素的影响,危岩体稳定性越来越差,对下方及附近居民的生命财产带来严重威胁。

根据危岩区的地形地貌、地层岩性和构造、岩体的工程地质特征及危岩单体形态规模、结构面发育,采用赤平投影分析法对危岩单体的稳定性进行分析。由赤平投影分析可见,危岩体在优势节理面切割下稳定性较差。

2.2 计算分析

目前,危岩体的稳定性评价尚无较为合理的定量方法。为了评测危岩体的稳定情况,需要根据危岩体的受力情况和可能破坏形式,通过野外勘查和室内分析,依据《滑坡防治工程勘查规范》(D21/T 0218-2006)中危岩体稳定程度等级及重庆市地方标准《地质灾害防治工程勘察规范》(DB 50/143-2003)所提供的理论方法来确定。

危岩群经调查统计东兰县县医院、财政局、公路养护站等后山或对面山体上部陡坡或陡壁上共发现178处危岩。其中100块为滑移式崩塌,57块为倾倒式崩塌,58块为坠落式崩塌,故选择坠落式、滑移式及倾倒式三种计算模型。

2.2.1 计算工况

计算时应考虑天然工况(工况1)和暴雨工况(工况2)两种情况。对工况1和工况2,在考虑自重的同时,对滑移式和倾倒式危岩应考虑暴雨时的裂隙水压力。裂隙充水高度对暴雨时裂隙水压力根据汇水面积、裂隙蓄水能力和降雨情况确定;当汇水面积和蓄水能力相当时,取裂隙深度的1/3~1/2。

2.2.2 计算参数

本次调查主要是对危岩的有关特征进行详查,未对岩体进行现场物理力学测试,尤其是未对滑动面的黏聚力c、内摩擦角φ作原位测试,危岩体的稳定性计算参数主要是依据经验数据。具体计算参数根据危岩体的主控面结合情况、充填物质等确定,见表2。

表2 计算参数表

2.2.3 危岩的稳定性评价

根据重庆市地方标准《地质灾害防治工程勘察规范》(DB 50/143-2003),防治工程等级为一级时,滑移式危岩稳定安全系数取1.4,倾倒式危岩稳定安全系数取1.5,坠落式危岩稳定安全系数取1.6。稳定性评价划分见表3。

表3 危岩的稳定状态

2.2.4 危岩稳定性计算

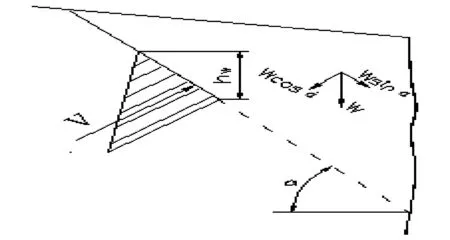

(1)滑移式危岩

a.后缘无陡倾裂隙时,危岩稳定性系数F按公式(1)计算,计算剖面图见图2。

(1)

式中:W为危岩体重度,kN/m3;Q为地震力,kN/m2;V为裂隙水压力,kN/m2;l为地震水平作用系数,取0.05;c为后缘裂隙黏聚力标准值,kPa(当裂隙未贯通时,取贯通段和未贯通段黏聚力标准值按长度加权的加权平均值,未贯通段黏聚力标准值取岩石粘聚力标准值的0.4倍);φ为后缘裂隙内摩擦角标准值,(°)(当裂隙未贯通时,取贯通段和未贯通段内摩擦角标准值按长度加权的平均值,未贯通段内摩擦角标准值取岩石内摩擦角标准值的0.95倍);α为滑面倾角,(°)。

图2 滑移式危岩的稳定性计算剖面示意图

b.后缘有陡倾裂隙、滑面缓倾时,按公式(2)计算。

(2)

式中:U为滑面水压力;其他同公式(1)。

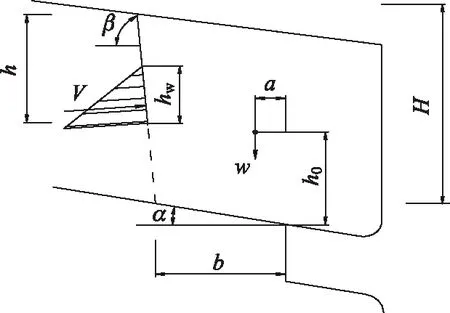

(2)倾倒式危岩

a. 由后缘岩体的抗拉强度控制时,危岩稳定性系数F按公式(3)、公式(4)计算,计算剖面图见图3。

危岩体重心在倾覆点之外时:

(3)

危岩体重心在倾覆点之内时:

F=

(4)

式中:flk为危岩体抗拉强度标准值,kPa,根据岩石抗拉强度标准值乘以0.4的折减系数确定;H为后缘裂隙上端到未贯通段下端的垂直距离,m;h为后缘裂隙深度,m;hw为后缘裂隙充水高度,m;h0为危岩体重心到倾覆点的垂直距离,m;a为危岩体重心到倾覆点的水平距离,m;b为后缘裂隙未贯通段下端到倾覆点之间的水平距离,m;α为危岩体与基座接触面倾角,(°),外倾时取正值,内倾时取负值;β为后缘裂隙倾角,(°)。

图3 倾倒式危岩(由后缘岩体抗拉强度控制)的稳定性计算

b. 由底部岩体抗拉强度控制时,危岩稳定性系数F按公式(5)计算,计算剖面图见图4。

(5)

图4 倾倒式危岩(由底部岩体抗拉强度控制)的稳定性计算

(3)坠落式危岩

调查区可能发生坠落式崩塌的危岩其后缘均有陡倾裂隙,按公式(6)、公式(7)计算,稳定系数取两种计算结果的较小值,计算剖面图见图5。

(6)

(7)

式中:ζ为危岩抗弯力矩计算系数,依据潜在破坏面形态取值,一般可取1/12~1/6,当潜在破坏面为矩形时可以取1/6;a0为危岩体重心到潜在破坏面的水平距离,m;b0为危岩体重心到过潜在破坏面形心的垂直距离,m;flk为危岩体抗拉强度标准值,kPa,根据岩石抗拉强度标准值乘以0.2的折减系数确定;c为危岩体黏聚力标准值,kPa。

调查区坠落式危岩体后缘均有陡倾裂隙。

图5 坠落式危岩的稳定性计算剖面示意图

2.2.5 危岩稳定性计算统计

计算结果统计显示工况1自然状态为基本稳定;工况2饱和状态为欠稳定。

2.3 稳定性综合评价

根据调查,勘查区内共发现危岩220处(包括浮石),其稳定性差,在降雨、风化、震动、根劈、人类工程活动等因素的影响下易产生崩塌。从稳定性计算结果看,受危岩体所处的边坡坡度、高度和节理裂隙等控制,在天然状态下危岩体处于基本稳定状态,而在暴雨状态下处于不稳定状态。综合分析,危岩体的稳定性均较差,发生崩塌失稳的可能性大。同时,由于长期受风化、溶蚀、根劈的作用,破坏了岩体原来的平衡状态,产生微小的位移,日积月累使危岩体的后缘加宽、加深,使危岩稳定性越来越差,对人民生命财产构成了较大的威胁。

3 发展变化趋势及危害性预测

3.1 成灾可能性

由危岩定性分析和定量计算分析可知,危岩体在持续暴雨的不利工况下处于欠稳定状态,发生崩塌的可能性大。

3.2 成灾条件

影响危岩稳定性的因素较多,其导致成灾的主要有:风化、降雨、地震、人类工程活动、树木的根劈作用等因素的影响。勘查区地层岩性为灰岩,危岩体所处山坡坡度较陡,部分处于陡崖上,陡崖坡度近于直立,陡崖上岩体裂隙发育,以上因素影响下,逐步破坏岩体平衡状态,产生微小的位移,日积月累使危岩底部掏空,后缘的裂缝加宽、加深,稳定性越来越差,导致岩石失稳发生崩塌。位于陡坡及陡崖上的浮石在这些因素的影响下产生崩塌、滚落。

3.3 危害范围及对象

城东4处危岩群分布位置、所处地形坡度及高度不一,影响范围及对象不同。经详细分析统计,区内受威胁人口2744人,楼房建筑面积25000 m2,造成经济损失约4000万元。

4 防治原则及建议

4.1 防治原则

① 对规模小,稳定性差,变形特征明显,一旦失稳后可能造成较大威胁的危岩体,采用静态爆破清除处理,该治理方案比较彻底,后患少,一劳永逸。②对规模相对较大,清除困难且又有加固条件的,可采用加固措施,加固主要方法有锚杆锚固、抗滑桩、垫托、混凝土喷射、钢筋网网固等。

4.2 防治建议

城区县医院等4处危岩群主要分布在陡坡或悬崖处,以完全脱离母岩的单块危岩体和节理裂隙发育且底部局部临空的危岩体为主,部分为滑移式破坏的巨大危岩体。单块危岩和裂隙发育的危岩体,治理时无法进行加固或加固方案难度很大,故需要清除。而方量巨大危岩体,若完全清除,耗资巨大,故对其进行加固,选择在其前缘清除出一处锚固的空间,再对其进行锚固。因此,根据4处危岩群的分布位置、特征、规模、施工难度等因素综合考虑,本次调查的4处危岩群防治建议以静态爆破清除为主,被动防护网、锚固+注浆等进行综合治理。

4.3 监测要求

在治理前后,合理布设监测点,充分利用实时监测系统对该危岩群隐患点进行监测,必要时进行报警撤离,特别是雨季应派专人加强巡视监测,如发现异常,应及时报警。

5 结束语

城区危岩群的调查必须进行详细统计、测量勘查、计算分析汇总,形成发展变化趋势及危害性预测。对每一块危岩都要进行相应的方式治理,同样采取必要方式进行监测是必不可少的。

参考文献:

[1] 刘诗云, 郭阿龙, 李霖锋. 广西永福某石灰岩矿山地质环境问题及恢复治理探讨[J]. 山东国土资源, 2017, 33(1):65-70.

[2] 杨全城, 王庆兵, 董玉龙,等. 济南药山崩塌地质灾害治理方法初探[J]. 山东国土资源, 2017, 33(2):43-46.

[3] 孟祥玲, 王庆兵, 廉永彪. 济南市南部山区村镇地质灾害临灾识别与防治[J]. 山东国土资源, 2017, 33(6):48-52.