西藏色季拉山川滇高山栎群落生态位特征

2018-07-02尼玛曲珍张玺谭坤鲁闯王国严徐阿生罗建

尼玛曲珍, 张玺, 谭坤, 鲁闯, 王国严,*, 徐阿生, 罗建

1. 西藏农牧学院资源与环境学院, 西藏 林芝 86000

2. 西藏农牧学院高原生态研究所, 西藏 林芝 86000

1 前言

物种共存和生物多样性维持一直是生态学研究的中心论题。探索群落构建(community assembly)背后的过程机制对于预测环境变化背景下的群落动态和开展区域物种多样性保护至关重要[1]。一个世纪以来, 生态学家提出了众多解释物种共存的理论和假说[2], 包括种库理论、更新生态位理论、资源比率/异质性假说、竞争共存理论、生态漂变假说、中性理论等[3-6], 其中生态位理论和中性理论先后得到了较为广泛的验证和关注[7]。大量研究证明, 在温带森林群落生态位理论是解释物种共存的重要生态学机理[8-9]。生态学家基于生态位宽度值和生态位重叠值[10-11]入手,揭示群落构建和物种共存机制。生态位宽度不但反映物种对环境资源利用状况的尺度, 也表征了物种的生态适应性和分布幅度。物种的生态位宽度指数越大, 说明该物种在群落中的地位越高, 分布越广,对资源利用充分且对所在环境有较强的适应力[10]。基于生态位理论的群落构建理论可以被认为是物种的筛选过程, 环境条件和生物间的相互作用可以被看作是多个嵌套的筛子(nested sieves); 群落构建将区域物种库中的物种经过这些嵌套筛子的过滤, 只有那些具有特定性状并符合各环境筛的特定物种才能进入小局域群落[7]。生态位重叠是指一定资源序列上, 两个物种利用同级资源而相互重叠的情况。生态位重叠值较大预示着这两个种可能具有相似的生态学和生物学特性, 或者对资源的需求有一定的互补性。同等资源序列上, 物种间较高的生态位重叠有利于多物种的共存。

藏东南地区是我国面积最大的原始林区之一, 由于地理和交通条件限制, 森林群落受人为干扰相对较少, 是开展群落生态学理论研究的天然实验室[13]。高山栎类硬叶常绿阔叶林是全世界分布最广, 也是青藏高原的主要常绿阔叶林。其中, 川滇高山栎普遍存在于西藏东南部, 对该区的水土保持和涵养水源方面具有重要的作用[13-14]。近年来, 川滇高山栎的研究主要集中在种群结构与动态[15]、种群空间格局[16]、种群统计特征[17-18]、叶片特性[19]、遗传多样性的变化[20]、营养元素供应[21]等方面, 关于藏东南川滇高山栎群落生态位的研究尚未见报道。本文通过研究色季拉山川滇高山栎种群植物生态位特征, 旨在揭示该区川滇高山栎种群在群落中的功能地位、生态适应性及各种群对资源的利用状况, 为该区森林群落的经营管理和保护提供理论依据。

2 研究地区与研究方法

2.1 研究地概况

研究区位于西藏色季拉山, 地理坐标为 29°33′—30°00′ N, 94°19′—94°53′ E。该区属于较典型的亚高山温带半湿润气候区, 冬温夏凉、干湿季分明。是西藏东南部雅鲁藏布江大峡谷西北侧, 系念青唐古拉山向南延伸的余脉, 与喜马拉雅山向东发展的山系相连, 为藏东南林区的腹心地带, 也是自然环境极为特殊多样的地区。研究的范围在海拔 3600—4300 m。年平均气温-0.73 ℃, 最高月(7月)平均气温9.23 ℃, 最低月(1月)平均气温-13.98 ℃, 极端最低气温-31.6 ℃, 极端最高气温24.0 ℃, 年均日照时数1150.6 h, 日照百分率26.1%, 日照时数最高月为12月(151.7 h), 日照百分率为 40%, 年均相对湿度78.83%, 年均降水量1134.1 mm, 蒸发量 544.0 mm,占年均降水量的48.0%。6—9月为雨季, 占全年降水的75%—82%, 其中8月降雨最多, 平均为294.2 mm,占全年降水的 30%, 土壤主要以山地棕壤和酸性棕壤为主, PH值为4—6, 土层较厚, 平均厚度60 cm,腐殖质化程度不明显[13]。

该区域川滇高山栎林分结构相对单一, 多以纯林分布, 有时与高山松(Pinus densataMast.)混交成为次林层优势种。研究林分乔木层主要有川滇高山栎、高山松、糙皮桦(Betula utilisD. Don), 偶尔出现华山松(P. armandiFranch.)、沙棘(Hippophae rhamnoidesL.)等, 个别林下有急尖长苞冷杉(Abies georgeivar.smithiiCheng et L.K. Fu) 或林芝云杉(Picea likiangensisvar.linzhiensisCheng et L.K.Fu)幼苗; 灌木层主要有雅致山马蝗(Desmodium elegansDC.)、粉背野丁香(Leptodermis potaniniivar.Glauca(Diels) H.Winkl.)、西南野丁香(L.purdomiiHutch.)等; 草本层有秦岭槲蕨(Drynaria sinicaDiels)、高山唐松草(Thalictrum alpinumL.)、尼泊尔大丁草(Leibnitzia nepalensis(Kunze)Kitam.)等; 藤本有防己叶菝葜(Smilax menispermoideaA.DC.)和绣球藤(Clematis montanaBuch.-Ham.et DC.)等。

2.2 研究方法

调查从雅鲁藏布江以北川滇高山栎在我国的分布西限-工布江达县金达镇开始, 向东延伸至林芝县东久一带, 覆盖川滇高山栎在我国青藏高原的主要分布区[12], 海拔范围3050—3800 m, 气候自东向西逐渐从高原湿润气候向半湿润气候过渡[16]。选择代表区域种群特征的典型样地展开调查, 共设置20×20 m2样地13个, 共计调查面积5200 m2。详细样地分布及气候特征参见文献[22]。

记录样地的海拔高度、经纬度、坡度、坡向、各层次高度、郁闭度和死地被层及土壤等指标。对乔木层进行每木检尺, 包括种、胸径、树高、冠幅、生长状况以及林内更新状况等。在每个样地内按五点取样法(样地四角和中心)设置5个2×2 m2的灌木小样方, 并在每个灌木样方选取1×1 m2草本小样方,分别记录5×5 m2面积内灌木层和1×l m2面积内草本层的种类、株(丛)数、高度和盖度等。

2.3 数据分析

以群落中物种的重要值代表物种在不同资源位当中的优势程度。基于不同调查样地的物种重要值矩阵, 以样地为资源位测算群落物种生态位宽度和生态位重叠。

1) 重要值数据

13个样地中共记录到49个种植物, 数据分析采用重要值作为综合指标来反映种的特征[22], 计算公式如下:

乔木层重要值=(相对多度+相对优势度+相对频度)/3

灌木层重要值=(相对多度+相对优势度+相对盖度+相对频度)/4

草本层重要值=(相对多度+相对优势度+相对盖度+相对频度)/4

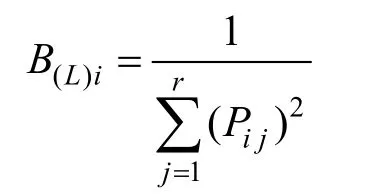

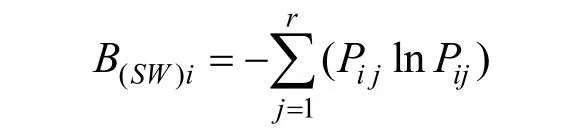

2)生态位宽度

除去群落中重要值<1的种群, 建立49×13的数据矩阵进入生态位运算。

Levins指数[23]

式中,Bi为种群i的生态位宽度为种群i利用资源状态j的数量(以种群i在第j个样方的重要值表示),Ni为种群i的总数量,r为样方数。

信息指数(Shannon-Wiener)指数

以上的两个指数iB值越大, 说明生态位越宽。当种i的所有个体以相等的数目利用每一资源状态时,iB最大, 即该种具有最宽的生态位; 当种i的所有个体都集中在某一个资源状态下时,iB最小, 该种具有最窄的生态位[24-25]。

3)生态位重叠

Horn(1966)重叠指数

式中,Oik为种类i对种类k的生态位重叠指数,Pij、Pkj为种类i或种类k所利用的整个资源中第j种资源所占比例,r为资源状态总数[26]。将群落乔、灌、草层次重要值数据分别进行标准化和中心化(均值为0, 标准差为1), 再根据以上公式计算层次间生态位重叠指数。

3 结果

3.1 重要值与生态位宽度

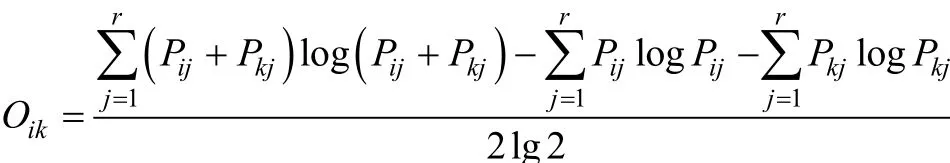

在乔木层中, 川滇高山栎的重要值最大, 为82.425,生态位宽度最大(表1)。在灌木层中, 雅致山蚂蝗的重要值为16.554, 具有优势。小叶忍冬在2、3、9、10号样地中与川滇高山栎大量混生, 盖度较大, 适应能力强, 生态位宽度大。在草本层中秦岭槲蕨的

重要值较大 8.252。秦岭槲蕨、双参与尼泊尔蓼在13个样地中出现频数都为 7, 属于川滇高山栎群落中的优势种, 分布较普遍, 生态位宽度也较大; 相反, 高山唐松草在群落中数量相对少, 13个样地中仅有一次出现, 重要值也较小, 分布范围较窄, 生态位宽度很小。

表1 色季拉山川滇高山栎群落植物重要值及生态位宽度Tab. 1 Importance values and niche breadths of main plant species in the Quercus aquifolioides community in Sejila Mountains

在川滇高山栎群落中生态位宽度()LB值排前10位的主要种群顺序为: 川滇高山栎>双参>秦岭槲蕨>卵萼花锚>小叶忍冬>西南野丁香>尼泊尔蓼>粉背野丁香>腰果小檗;()SWB值的顺序为: 川滇高山栎>双参>秦岭槲蕨>尼泊尔蓼>小叶忍冬>卵萼花锚>粉背野丁香>西南野丁香>雅致山马蝗>高山露珠草。两指数计测结果排列顺序虽有差异, 但总体一致, 川滇高山栎、双参、秦岭槲蕨、尼泊尔蓼、小叶忍冬、卵萼花锚、粉背野丁香、西南野丁香的生态位宽度值均较高, 在群落中占优势地位。

3.2 生态位重叠

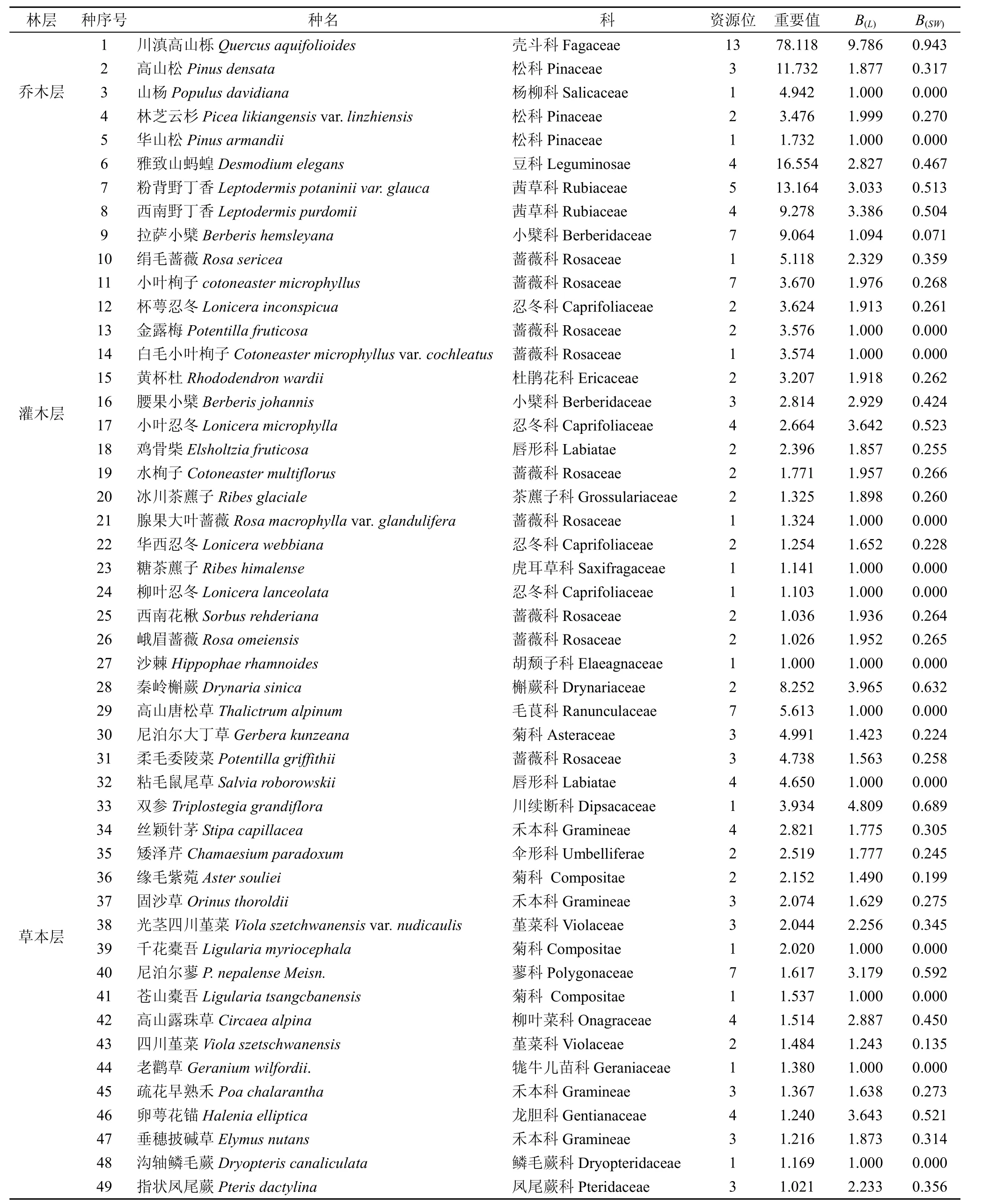

3.2.1 群落各林层内的生态位重叠

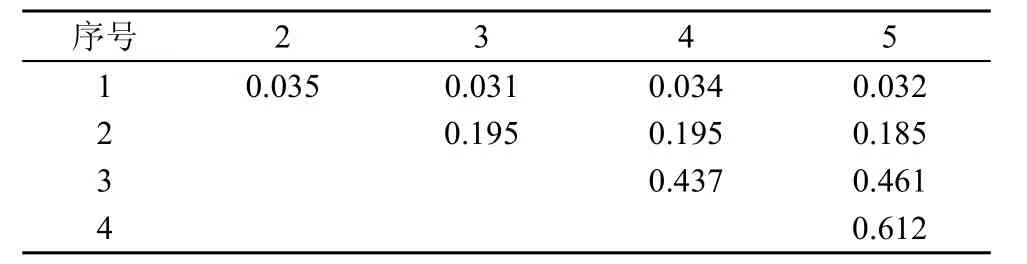

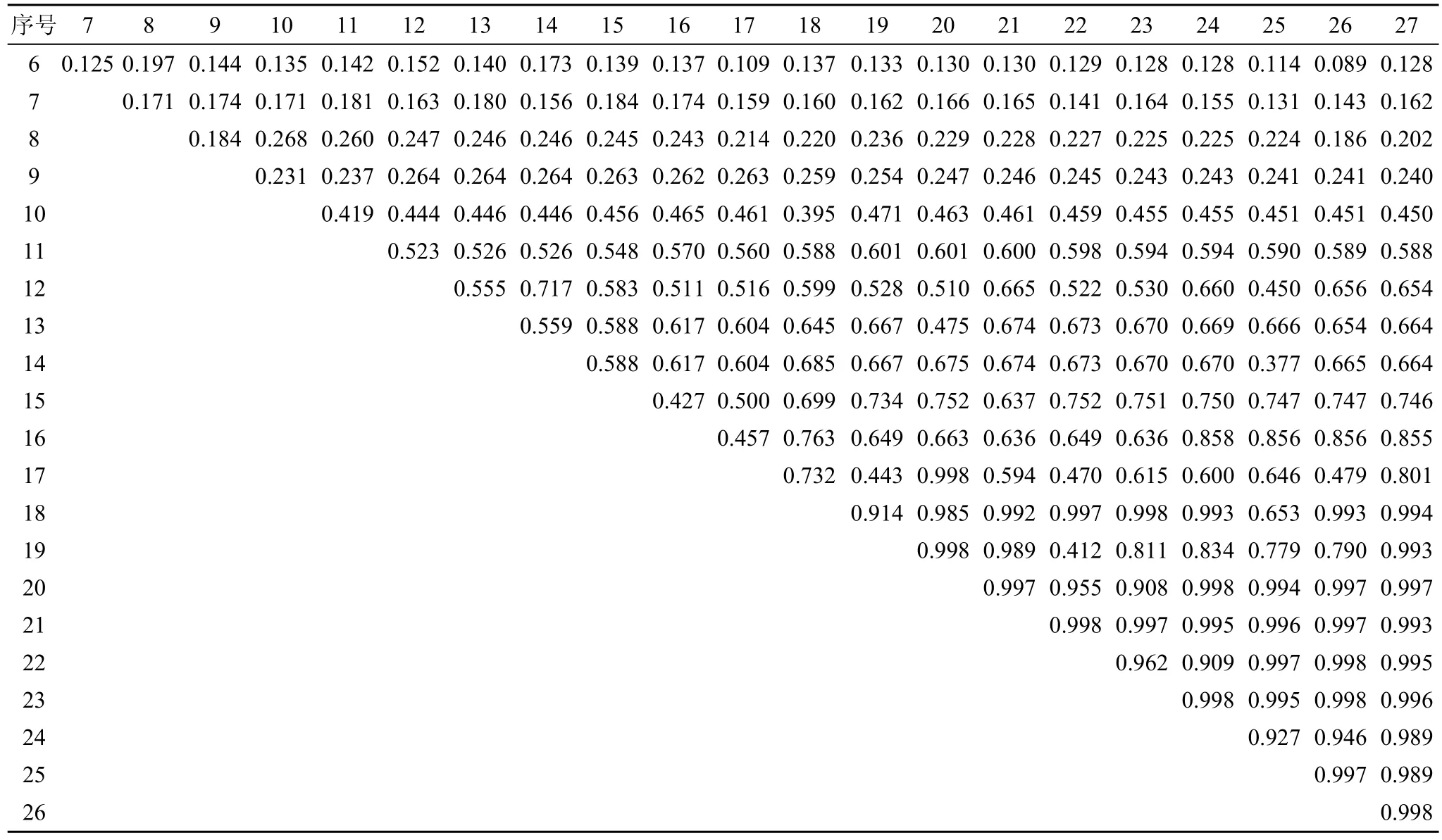

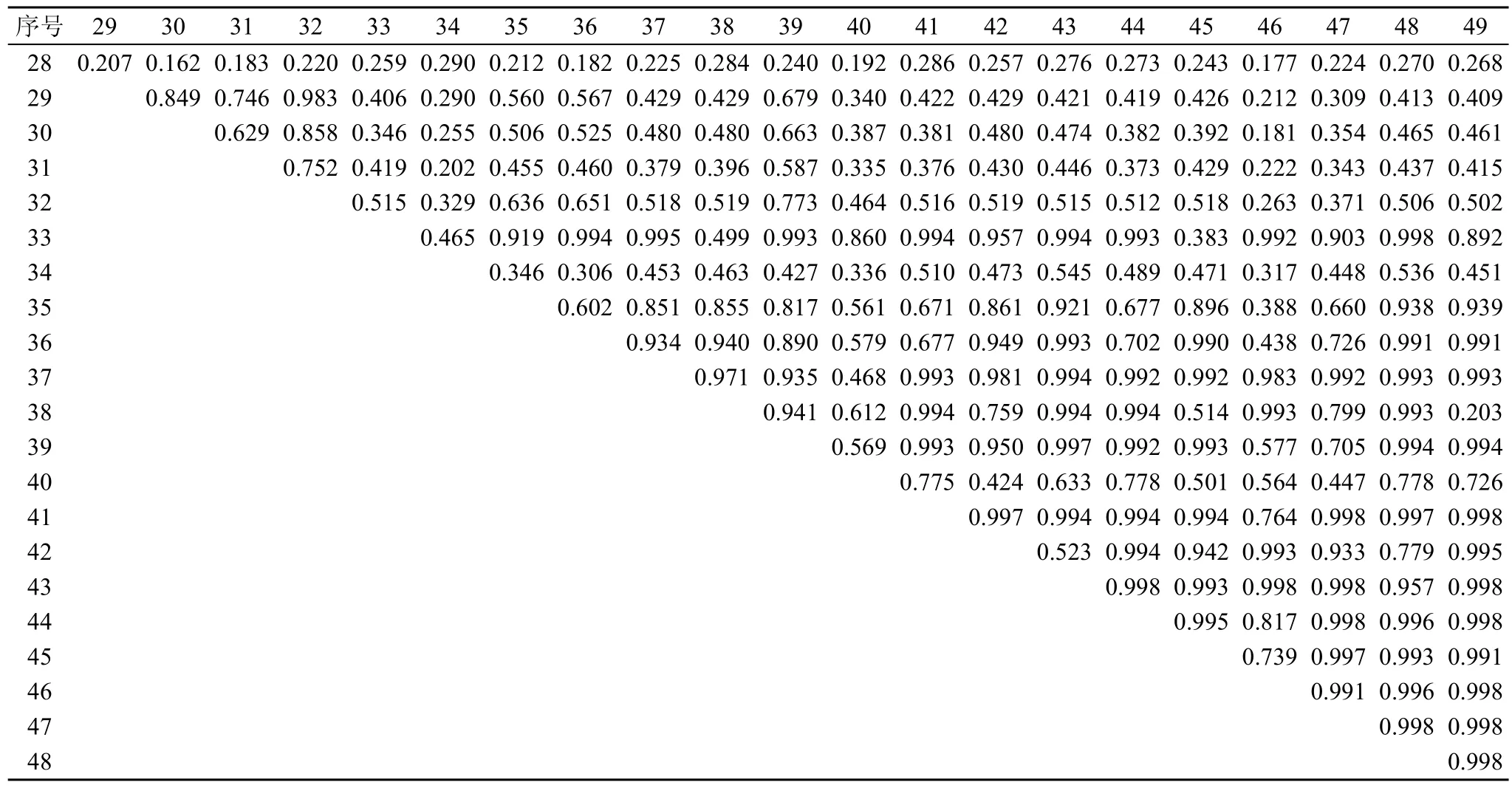

从表 2可知, 在川滇高山栎群落的乔木树种当中, 林芝云杉与华山松的生态位重叠较高 0.612, 而川滇高山栎与高山松、山扬、林芝云杉、华山松的生态位重叠普遍较低, 多分布在0.31—0.35。群落灌木层中, 冰川茶藨子、腺果大叶蔷薇、华西忍冬、糖茶藨子、柳叶忍冬、西南花楸、峨眉蔷薇、沙棘9个种之间的生态位重叠值较大(见表 3, 0.855—0.998)。表4显示, 群落草本层中四川堇菜、老鹳草、卵萼花锚、垂穗披碱草、沟轴鳞毛蕨、指状凤尾蕨的生态位重叠值较大(0.817—0.998)。

表2 乔木树种生态位重叠值Tab. 2 Niche overlaps between tree species

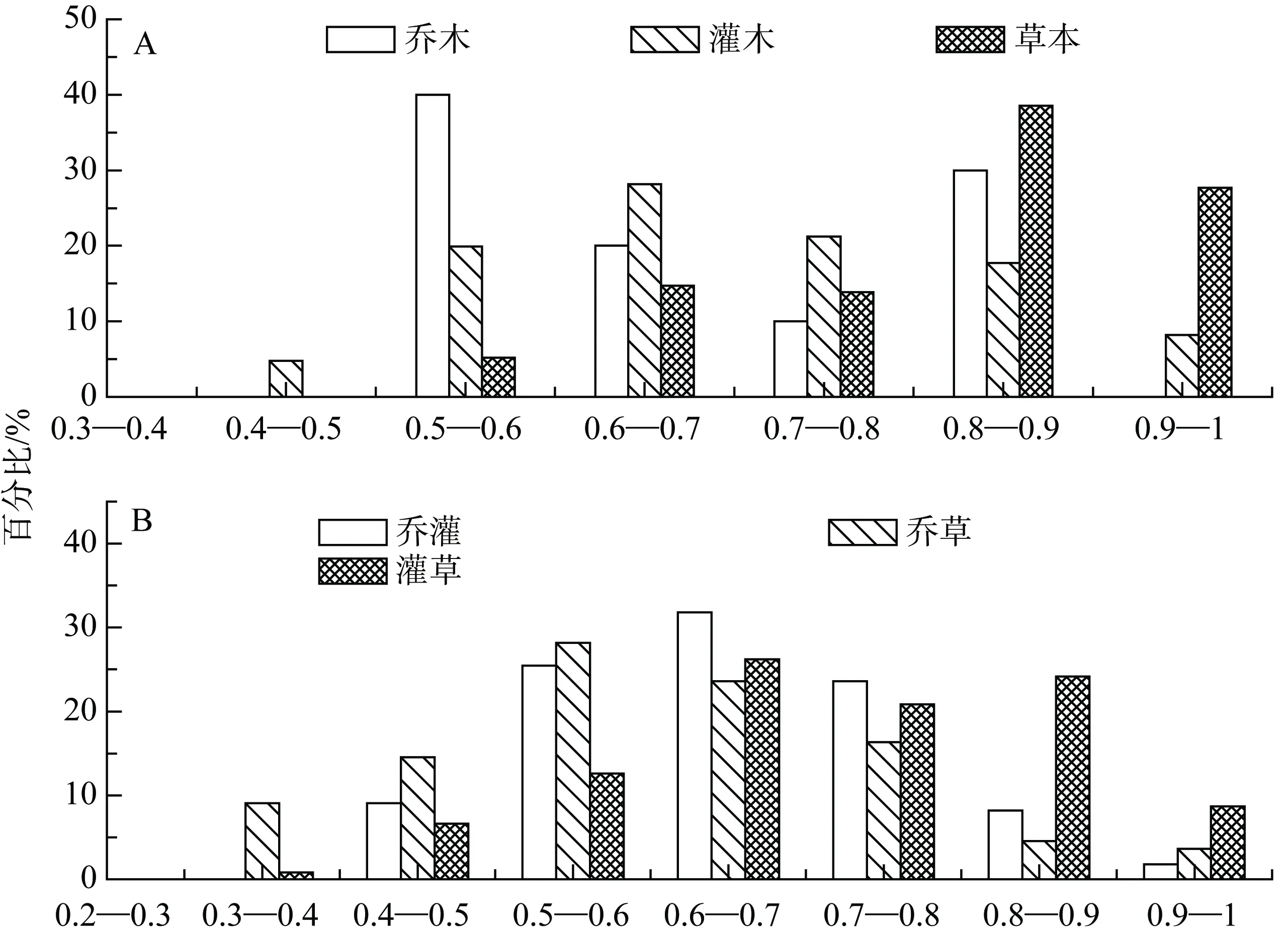

由图1A可知, 该群落乔木植物生态位重叠值与灌木植物重叠值主要集中在 0.5—0.9, 分别占100%和87%。说明该群落乔木植物内部与灌木植物内部生态位普遍重叠, 并且重叠程度较高。该群落草本植物生态位重叠值主要集中在 0.8—1, 所占比例达到 65%。各林层内部生态位重叠程度顺序为:草本层>灌木层>乔木层。

3.2.2 群落各林层之间的生态位重叠

图1 林层内(A)与层间(B)物种生态位重叠分配格局Fig. 1 Distribution patterns of niche overlaps of plant populations within (A) and between (B) forestry layers

由图1B可知, 该群落乔灌植物之间与乔草植物之间生态位重叠值主要集中在 0.5—0.8, 其中乔灌植物之间生态位重叠值为 0.6—0.7所占比例最高,达32%。乔草植物之间生态位重叠值为0.5—0.6所占比例最高28%。该群落灌草植物之间生态位重叠值主要集中在0.6—0.9, 所占比例高达70%。各林层之间生态位重叠程度顺序为: 灌草>乔灌>乔草。

4 讨论

生态位宽度是度量种群对环境资源利用能力的尺度[27]、是种群动态的一个间接测度和种群在群落中的地位和作用的数量表达, 能够较好地解释群落演替过程中种群的环境适应性和资源利用能力[28]。该群落中生态位宽度较大的物种有川滇高山栎、双参、秦岭槲蕨、尼泊尔蓼、小叶忍冬、卵萼花锚、粉背野丁香、西南野丁香等。灌木层中生态位宽度最大的是小叶忍冬; 草本层生态位宽度最大的为秦岭槲蕨, 说明这些植物在川滇高山栎群落中生态幅较宽, 具有较强的环境适应能力和资源利用能力,在藏东南不同的资源位条件下都能很好地生长, 在川滇高山栎群落构建中起着重要的作用。川滇高山栎的重要值和生态位宽度都较大, 形成单优势种群落, 在群落中占有主导地位。即使川滇高山栎与高山松等混生, 居于林下, 数量亦较多, 在立地中具有一定优势, 这与其它建群种植物具有一定的相似性, 如珙桐[29]、矮牡丹[30]、云贵鹅耳栎[31]、秦岭冷杉[32]。川滇高山栎作为藏东南优势先锋树种, 在干扰和火烧迹地广泛分布, 在演替中后期林下出现云杉或高山松的幼苗或幼树, 然而由于后者生长相对缓慢且群落演替过程复杂, 在相当长一个时期内依旧由川滇高山栎占优势。因此, 作为藏东南地区重要的水土保持森林群落之一, 川滇高山栎在其群落中的地位及在发挥群落的水土保持与荒漠化防治作用中意义突出。

生态位重叠表明物种间在资源利用上的交叉和重叠程度, 反映群落物种共存方式, 对生物多样性的维持具有重要意义。藏东南川滇高山栎群落乔木层中, 川滇高山栎与其他四种乔木的重叠指数都不高(<0.035), 也证明了川滇高山栎在群落乔木层的绝对优势地位。林芝云杉和华山松的生态位重叠较高, 两者分别为耐阴和阳性树种在藏东南地区的阳坡地带有时形成混交林, 对光照的不同生态位有助于在同一地段共存且减小竞争。

该群落各个林层内部重叠程度顺序为: 草本层>灌木层>乔木层。草本层内部物种生态位普遍重叠,且重叠程度很高。各层次的物种数与生态位重叠程度呈负相关关系, 与大量温带森林群落的特征相似[8-9], 证明了生态位重叠对多物种共存及生物多样性维持的重要意义。高山地区植物分布多受降水条件控制, 结合不同样地的环境状况与之前对川滇高山栎群落的物种多样性分布研究结果[22], 色季拉山小气候特征随地形变化, 草本层对降水的反应比其他植物更为敏感, 数量、高度和冠幅受降水的影响变化较大, 在群落中分布不均匀。随着降水量增大, 草本层在群落中的重要值、生态位宽度及生态位重叠值都增大, 反之随降水量减少这些指标也减少, 说明降水是影响色季拉山川滇高山栎群落草本植物分布的关键资源, 对群落和更新演替起着控制作用。与我国暖温带落叶阔叶林群落相比[10,24], 色季拉山森林群落物种丰富度更低, 而乔木层物种间生态位重叠值较低, 灌木和草本层物种生态位重叠度则更高, 反映出藏东南地区受高寒气候影响, 物种数量整体较少, 森林多为单优势种类型, 乔木树种生态位分化明显。同时高山地区强烈的环境梯度和环境筛选作用导致林下广布种相对较少, 大量的灌木和草本层种间以共同生生境偏好而同时出现于同一资源位的概率较高, 出现较高的生态位重叠。

群落各个林层之间重叠程度顺序为: 灌草>乔灌>乔草。灌草层植物之间生态普遍重叠, 且重叠程度很高。相邻两个生活型之间重叠度高于距离较远的生活型之间的重叠程度, 说明空间分层作为群落物种生态位分化的最显著特征, 层间物种关系以资源利用方式互补甚至互利的形式存在, 空间分层大大促进了群落物种的共存。

生态位作为解释物种多样性共存的重要假说之一, 虽然近年来受到群落中性理论的冲击和争论,但大量研究证明, 在温带森林群落随机因素贡献较热带植物群落低很多, 生态位理论依旧是解释物种共存的重要生态学机理[1]。藏东南林区作为我国重要的原始林区之一, 由于经济、交通等原因, 其生物多样性研究还刚刚起步。本研究分析了藏东南川滇高山栎群落主要物种的生态位特征, 初步揭示了川滇高山栎群落物种的生态位特征, 发现川滇高山栎在其群落中地位高, 分布广, 对资源利用充分且对所在环境有较强的适应力; 高山地区强烈的环境过滤作用导致的生态位分化和对生境需求相似的物种的生态位重叠在藏东南川滇高山栎群落物种共存中发挥重要作用。川滇高山栎群落是藏东南地区的重要水土保持植物群落, 认识其群落物种共存规律对该地区的生态维持和受损生态系统恢复具有重要意义。

表3 主要灌木树种生态位重叠值Tab. 3 Niche overlaps of dominant shrub species

表4 主要草本种生态位重叠值Tab. 4 Niche overlaps of dominant herb species

[1] GÖTZENBERGER L, DE BELLO F, BRÅTHEN K A, et al. Ecological assembly rules in plant communitiesapproaches, patterns and prospects[J]. Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society, 2012, 87(1):111-127.

[2] WRIGHT J S. Plant diversity in tropical forests: a review of mechanisms of species coexistence[J]. Oecologia, 2002,130: 1-14.

[3] 侯继华, 马克平. 植物群落物种共存机制的研究进展[J].植物生态学报, 2002, 26: 1-8.

[4] HUBBELL S P. The Unified Neutral Theory of Biodiversity and Biogeography[M].New Jersey: Princeton University Press, 2001: 12-16.

[5] TAYLOR D R, AARSSEN L W, LOEHLE C. On the relationship between r/K selection and environmental carrying capacity: a new habitat templet for plant life history strategies[J]. Oikos, 1990, 58: 239-250.

[6] CONNELL J H. On the role of natural enemies in preventing competitive exclusion in some marine animals and in rain forest trees[J]. Dynamics of Populations, 1971,298: 312-317.

[7] 牛克昌, 刘怿宁, 沈泽昊, 等. 群落构建的中性理论和生态位理论[J]. 生物多样性, 2009, 17(6): 579-593.

[8] 陈云, 郭凌, 姚成亮, 等. 暖温带-北亚热带过渡区落叶阔叶林的群落特征[J]. 生态学报, 2017, 37(17): 1-10.

[9] 龚容, 高琼, 王亚林. 围封对温带半干旱典型草原群落种间关联的影响[J]. 植物生态学报, 2016, 40(6): 554-563.

[10] 白晓航, 张金屯. 小五台山森林群落优势种的生态位分析[J]. 应用生态学报, 2017, 28(12): 1-16.

[11] 吴会峰, 宋丽娟, 杜峰, 等. 黄土丘陵区草地主要种群生态位及其环境解释[J]. 应用生态学报, 2017, 28(11):1-14.

[12] 王国严, 徐阿生. 川滇高山栎研究综述[J]. 四川林业科技, 2008, 29(2): 23-29.

[13] 徐凤翔. 西藏高原森林生态研究[M]. 沈阳: 辽宁大学出版社, 1995: 1-41.

[14] 石小亮, 张颖, 单永娟, 等. 云南省高原典型森林植被涵养水源功能研究[J]. 长江流域资源与环境, 2015, 24(8):1366-1372.

[15] 刘兴良. 川西巴郎山地川滇高山栎林群落生态学的研究[D].北京: 北京林业大学, 2006: 38-45.

[16] 沈志强, 华敏, 丹曲, 等. 藏东南川滇高山栎种群不同生长阶段的空间格局与关联性[J]. 应用生态学报, 2016,27(2): 387-394.

[17] 刘兴良, 岳永杰, 郑绍伟, 等. 川滇高山栎种群统计特征的海拔梯度变化[J]. 四川林业科技, 2005, 26(4): 9-15.

[18] 杨朗生, 刘兴良, 刘世荣, 等. 卧龙巴郎山川滇高山栎群落植物生活型海拔梯度特征[J]. 生态学报, 2017, 37(21):1-11.

[19] 刘兴良, 何飞, 樊华, 等. 卧龙巴郎山川滇高山栎群落植物叶特性海拔梯度特征[J]. 生态学报, 2013, 33(22):7148-7156.

[20] 程小毛, 李响, 姜永雷, 等. 基于AFLP的滇西北玉龙雪山不同海拔川滇高山栎遗传多样性分析[J]. 华中农业大学学报, 2017, 36(01): 22-27.

[21] 朱万泽, 王三根, 郝云庆. 川滇高山栎灌丛萌生过程中的营养元素供应动态[J]. 植物生态学报, 2010, 34(10):1185-1195.

[22] 王国严, 罗建, 徐阿生, 等. 藏东南川滇高山栎群落物种多样性格局[J]. 林业科学研究, 2012, 25(06): 703-711.

[23] LEVINS R. Evolution in Changing Environments: Some Theoretical Exploration[D]. Princeton: Princeton University Press, 1968: 25-33.

[24] 林勇, 艾训儒, 姚兰, 等. 木林子自然保护区不同群落类型主要优势种群的生态位研究[J]. 自然资源学报, 2017,32(02): 223-234.

[25] 周亚琦, 官凤英, 范少辉, 等. 天宝岩竹阔混交林毛竹及其伴生树种生态位的研究[J]. 北京林业大学学报, 2017,39(07): 46-53.

[26] 张金屯. 数量生态学[M]. 北京: 科学出版社, 2004:135-143.

[27] 王霞, 铁军, 李燕芬, 等. 山西陵川南方红豆杉群落优势种种间关联性分析[J]. 生态学杂志, 2016, 35(10):2575-2582.

[28] 李亚, 胡小柯, 魏怀东, 等. 腾格里沙漠南缘天然群落主要种群空间分布格局研究[J]. 西北林学院学报, 2017,32(2): 67-72.

[29] 刘海洋, 金晓玲, 沈守云, 等. 湖南珍稀濒危植物--珙桐种群数量动态[J]. 生态学报, 2012, 32(24): 7738-7746.

[30] 张峰. 濒危植物矮牡丹致濒原因分析[J]. 生态学报,2003, (7): 1436-1441.

[31] 冯祥麟, 胡刚, 刘正华, 等. 贵阳山地森林乔木层结构及主要种群生态位特征初步研究[J]. 贵州科学, 2011, 29(1):40-46.

[32] 韦博良, 陈云, 许宁, 等. 小秦岭国家级自然保护区维管植物群落结构与组成[J]. 河南农业大学学报, 2015, 49(3): 335-342.