创新驱动对现代产业发展新体系演进的作用机理

——基于生产函数的视角

2018-06-28

(1.山东大学 经济学院,山东 济南 250100;2. 山东大学 管理学院,山东 济南 250100)

一、引言

党的十九大报告提出要“贯彻新发展理念,建设现代化经济体系”,这是在中国特色社会主义进入新时代的当下,党中央提出的中国经济建设的总纲领。而为了达成这个目标,必须要“着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系”,由此,构建现代产业发展新体系构成了建设现代化经济体系的重要物质基础[1]。党的十九大报告同时指出,要加快建设创新型国家,发挥创新“引领发展第一动力”、“建设现代化经济体系战略支撑”的关键作用。因此,构建现代产业发展新体系需要由创新来驱动和引领。

分析现有关于创新驱动和现代产业发展新体系的研究,一方面,相关学者在论证现代产业发展新体系时大多提到创新的关键驱动作用,但是针对创新驱动和现代产业发展新体系的专门研究并不多,尤其缺乏对二者之间作用机理的深入研究;另一方面,学界就创新驱动具体应当包括哪些因素尚未达成一致的认识,早期针对创新驱动的研

究多侧重技术创新或科技创新等单一因素,后续研究丰富了创新驱动的内涵,认为创新驱动是涵盖多种因素的综合性创新,但是已有文献鲜有能将创新驱动的多种因素纳入到一个统一框架下的研究。此外,分析创新驱动对现代产业发展新体系演进的作用机理,关键是要落实到实际生产问题,这对于宏观政策制定和微观组织发展而言都是如此。因此,从实际生产问题出发研究创新驱动对现代产业发展新体系的构建具有重要的理论和现实意义。本研究致力于回答以下两个问题:(1)如何从实际生产问题出发,将对创新驱动的研究纳入到一个统一的框架?(2)创新驱动对现代产业发展新体系演进的作用机理是什么?本文的研究成果可为决策者实施创新驱动构建现代产业发展新体系的策略选择提供参考依据。

二、研究文献综述

熊彼特最早将创新概念引入经济学,是创新理论的建立者。熊彼特认为创新就是把生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系,即“建立一种新的生产函数”。这种“新组合”包括五个方面:(1)引入新的产品或产品新的特性;(2)采用新的生产方法;(3)开辟新的市场;(4)获得原材料或半成品的新的供给来源;(5)实行新的企业组织形式[2]。熊彼特的创新理论具有三个特点:其一,强调创新活动的实际生产价值,即无论是新的生产要素,还是要素新的组合,关键是要将其引入生产体系;其二,以创新为核心来解释资本主义的产生、发展及其演变规律;其三,对创新概念的界定较为宽泛,不仅包括产品创新和工艺创新,还包括市场创新和组织创新、制度创新。熊彼特从实际生产问题出发界定创新的研究模式在经济增长领域得以延续。20世纪五、六十年代,以Solow(1956)[3]为代表的新古典经济增长理论强调创新对经济增长的驱动作用。根据新古典经济增长理论,资本的边际报酬递减规律使得人均资本的增长只会带来经济暂时的高速增长,当达到平衡增长路径时,人均产出持续增长的唯一源泉是外生的技术进步。Solow(1956)[3]的计算结果还表明,技术进步贡献了美国1909-1949年间80%的经济增长。20世纪80年代,以Romer(1986,1989)[4-5]、Lucas(1988)[6]为代表的内生经济增长理论在生产函数中引入人力资本投资的正外部性、知识的积累、R&D的技术外溢性等效应,从而将技术进步内生化,极大地丰富了创新的内涵。20世纪90年代,迈克尔·波特在其著作《国家竞争优势》中首次提出了创新驱动的概念并将其作为国家发展的一个阶段来提出。波特认为,一国或地区的经济发展会经历从生产要素驱动阶段到投资驱动阶段,再到创新驱动阶段和财富驱动阶段的转变[7]。在波特看来,创新驱动发展阶段和其他发展阶段的本质区别在于经济发展的主要驱动力有所不同。

近年来,国内学者针对创新驱动的研究成果颇多。洪银兴(2013a)[8]、王海燕和郑秀梅(2017)[9]等就创新驱动的理论基础、内涵和评价标准展开了研究。张来武(2013)[10]、裴小革(2016)[11]等研究强调了创新驱动的重要性,认同创新驱动是中国当前转变经济发展方式、实现产业结构升级、经济可持续增长的必由之路。但是,学术界针对创新驱动的研究尚未达成一致的认识,尤其缺乏对创新驱动逻辑一致且内涵丰富的研究框架。例如,关于创新驱动的内容,学者们大多侧重强调技术创新或科技创新等单一因素的重要性[10,12]。虽有学者认同创新驱动是一项综合性创新,涵盖科学创新、技术创新、文化创新、观念创新、制度创新、体制机制创新和组织创新等多个方面[13-14],但是上述研究却并没有将创新驱动的各个方面纳入到一个统一的框架来研究。

对现代产业发展新体系的研究目前尚处于理论探索阶段,主要是因为该概念为中国所特有。现代产业发展新体系是相对于传统产业体系而言的。相比于传统产业体系,现代产业发展新体系具有产业结构高级化[15]、产业组织新型化[16]、产业技术先进化[15]、发展模式生态化[17-18]和市场体系开放化[19-20]等现代特征。国内学者针对现代产业体系的背景与约束条件[21]、内涵[16]、实现路径[22]等方面展开了研究。

关于创新驱动和现代产业发展新体系的关系,相关研究可以追溯到创新扩散理论和技术融合理论。在传播学领域,Rogers(1962)[23]最早提出了创新扩散理论。创新的扩散使得创新对经济发展的驱动作用不仅局限于原创企业本身,还会通过扩散效应对整个产业体系产生影响。在技术融合方面,Rosenberg(1963)[24]最早发现了不同产业间的技术融合现象。自20世纪70年代以来,由不同领域的技术相融合所创造的复合产品的比重不断上升[25]。技术融合构成了产业融合的基础,进而促进了生产要素和创新资源在产业体系间的流动和重新配置。国内学者针对现代产业体系的研究大多提到创新的驱动作用[17,22]。在理论研究层面,白俊红和王林(2016)[26]从技术创新、产业创新、制度创新和文化创新等方面分析了创新驱动对经济增长质量的影响机理。在经验研究层面,王海兵和杨蕙馨(2016)[27]利用误差修正模型和面板向量自回归实证考察了创新驱动对中国产业体系演进作用的长短期差异。但综合来看,专门研究创新驱动和现代产业发展新体系关系的文章并不多,并且缺乏对二者之间作用机理的深入研究。

本研究相对于已有研究的创新之处和价值所在包括:(1)回归到熊彼特对创新概念的最初界定,从实际生产问题出发重新界定创新驱动的内涵,将创新驱动的研究纳入到生产函数这个统一的框架之下。(2)就创新驱动对现代产业发展新体系演进的作用机理进行深入研究,弥补了现有研究的不足。

三、创新驱动内涵的再定义

回归熊彼特对创新概念的界定,即认为创新是“建立一种新的生产函数”,本文将对创新驱动及其维度的概念界定纳入到生产函数这个统一的框架之下,以期更好地把握创新驱动的内涵和实质。

生产函数理论研究的是在一定的经济技术条件下,生产要素的投入量及其组合和它所能达到的最大产出之间的关系[28]。生产函数的一般形式是Y=F(K,L,A,…),其中Y代表产出水平,K、L、A,…分别代表生产过程中的资本、劳动力、技术等要素投入。产出的增长可以在不存在任何创新的情况下,通过持续追加资本和劳动力等要素投入实现经济总量的“粗放式”增长。而创新驱动意义上的产出增长则是在资本和劳动力等要素投入的量既定的前提下,由要素投入的质或使用效率的提升,即由创新所驱动的经济增长。就生产函数本身而言,能够带来产出增加的创新因素包括:(1)技术水平的提升即技术创新直接改变函数参数A,提高产出水平;(2)生产函数形式的改变即组织创新改变函数各变量之间的组合方式F(·),带来产出水平的变动;(3)函数外在约束条件的变化即制度创新通过影响技术创新和组织创新间接作用于生产函数,从而影响产出水平。由此,本文从生产函数出发对创新驱动的内涵进行了再定义,并引出了创新驱动的三个维度:技术创新、组织创新和制度创新。接下来就创新驱动的三个维度作进一步的概念界定。

(一)技术水平的提升:技术创新

技术创新的本质是新技术的诞生和应用[29-30],它是一个从研发到市场化运用的动态过程[31],其结果是推动了技术进步、开发了新市场,并最终促进了经济增长[52],反映到生产函数上,则表现为技术水平的改进或技术进步增长率的提升*有学者将技术创新的概念泛化,认为技术创新不但包括产品创新和工艺创新,还包括组织创新、管理创新、营销创新、制度创新等[33]。与之不同的是,本文所界定的技术创新为狭义的技术创新,主要包括产品创新和工艺创新。。技术创新的类型有不同的划分标准[34-35],根据创新的内容,可分为产品*包括有形的实物产品和无形的服务产品。创新和工艺创新。

(二)组织方式的改进:组织创新

关于组织创新的内涵和外延,目前国内外尚无统一的界定,学者们往往根据自身的研究需要,从不同的视角对组织创新进行概念界定[36-38]。本文从生产函数出发,认为组织创新是在既定的制度环境和技术水平下,由要素投入量的变化以外的,在微观企业组织层面导致产出增加的因素,反应在生产函数上,则表现为生产函数形式的改变。组织创新的内涵主要包括以下两个方面。一是组织通过对自身内部分工与协作、集权与分权关系的调整,形成新的组织结构,改变组织内协调与沟通的方式,即组织模式的变化。二是组织通过对价值链上研发、设计、生产、运输、营销、售后等价值实现环节的调整与重构改变组织内部资金、信息、物质等要素的流动方式,降低组织内部的交易成本,提高组织的竞争力和利润水平,即价值创造过程的调整与再造。

(三)约束条件的变化:制度创新

制度是对经济主体的行为规则,是人类追求一定社会秩序的结果,目的在于为自身的生产、生活构建一个稳定的环境[39-40]。而制度创新是指创设新的、更能有效激励人们行为的规范体系[41]。制度创新并不直接反应在生产函数上,而是通过约束条件的变化,影响生产主体的技术创新行为和组织创新行为,从而间接作用于生产函数。按照创新的主体,制度创新可分为强制性制度创新和诱致性制度创新[42]。

四、创新驱动对现代产业发展新体系演进的作用机理

与改革开放以来的国内外经济条件相适应,中国产业体系的演进经历了从传统经济部门转向现代经济部门、从封闭走向开放、从产业孤立迈向产业融合的发展过程。可以说,产业体系的演进是一个循序渐进、不断升级的动态过程。在前文对创新驱动内涵界定的基础之上,本部分致力于阐述创新驱动对现代产业发展新体系演进的作用机理。

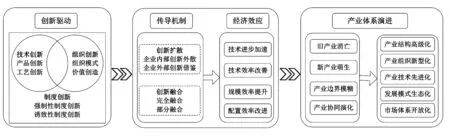

图1描绘了创新驱动对现代产业发展新体系演进的作用机理。由要素驱动和投资驱动转向创新驱动,是指创新成为构建现代产业发展新体系的主要驱动力。创新作为现代产业发展新体系演进的驱动力涵盖技术创新、组织创新和制度创新三个维度。其中,技术创新是创新驱动的核心。在产品和工艺上的技术创新能够提高产品质量、改善生产工艺,直接催生更能满足市场需求的新产品,或由于降低了生产成本而提高产品的市场竞争力。组织创新是创新驱动的载体。所有的技术创新行为都是在某个组织内部进行的。组织创新通过组织模式的改进和价值创造过程的重构降低组织内部的交易成本,不断催生新的业态。新的组织方式由于降低了组织内部的信息不对称往往能够诱发一系列技术创新,反之,新技术的推广和应用也使得某些组织创新得以顺利实现。制度创新是创新驱动的保障。制度是对经济主体的行为规范,所有的技术创新行为和组织创新行为都是在一定的制度框架下发生的。制度创新通过在更为广泛而基础的宏观层面改变经济主体的行为规则,对微观经济主体的技术创新和组织创新行为产生影响,从而间接作用于现代产业发展新体系的演进。在技术、组织和制度上的创新经由各种市场或非市场的渠道扩散到整个产业体系,对技术进步加速、技术效率改善、规模效率提升和配置效率改进有显著的促进作用。创新所引致的新思想、新方法在扩散的过程中也会不断地碰撞、交叉、融合,乃至催生新的复合性创新,进而带动新一轮的创新扩散和创新融合。创新经由扩散和融合这两种传导机制作用于现代产业发展新体系,外在上带来旧产业的消亡、新产业的萌生、产业边界的模糊和产业的协同演化,内在上则表现为产业结构的高级化、产业组织的新型化、产业技术的先进化、发展模式的生态化和市场体系的开放化。

(一)技术创新对现代产业发展新体系演进的作用机理

技术创新对现代产业发展新体系演进的作用机理包括两个方面:技术扩散和技术融合。技术扩散和技术融合紧密相关,二者常常结合在一起,技术扩散是技术融合的前提,技术融合是技术扩散的深化。但技术扩散和技术融合又存在本质的区别。就作用方向而言,扩散(Diffusion)和融合(Fusion)恰恰相反,扩散是一个发散的过程,而融合是一个聚合的过程。技术扩散是关于新技术的知识和方法由其创新源头向外界经济主体传播、应用的过程,而技术融合是将两种或多种现有技术相结合以产生新的复合性技术的过程。

图1 创新驱动对现代产业发展新体系演进的作用机理 资料来源:作者绘制。

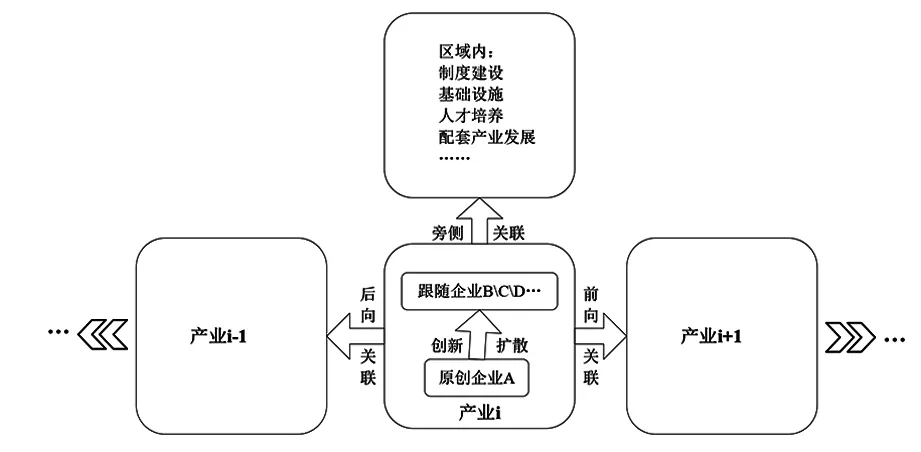

图2 技术扩散对现代产业发展新体系演进的作用机理 资料来源:作者绘制。

1. 技术扩散与现代产业发展新体系

如图2所示,技术扩散对现代产业发展新体系演进的作用过程可以分为三个阶段。第一阶段是创新在产业i内部的扩散。产业i内的企业A率先进行创新,可能是开发了新产品或新的生产工艺。创新本身存在风险,幸运的是,这一创新更好地满足了消费者需求、节约了生产成本或提高了生产效率,由此,企业A获得了相对于产业i内其他企业的竞争优势,并为自身带来超额利润。产业i内的其他企业B、C、D等在观察到企业A的创新绩效后,为保持自身的竞争地位,纷纷对企业A的创新行为进行仿效,产业i的潜在进入企业也有可能被企业A的创新行为所带来的扩大了的市场规模所吸引而进入产业i。企业A可能并不希望被模仿,但不管怎样,企业A的创新成果还是会经由各种市场或非市场的渠道扩散到产业i内的其他企业,由此带来了整个产业i市场规模的扩大、生产成本的降低或生产效率的提高。第二阶段是创新向与产业i有直接关系的产业链上下游产业的扩散或对产业i所在区域内经济、社会发展的带动。首先,产业i市场规模的扩大带来对投入要素需求的扩张,从而产业i通过后向关联带动上游产业i-1的发展。其次,产业i生产成本的降低在竞争性市场内往往带来产品价格的降低,由此通过削减下游产业的投入成本而促进下游产业i+1的发展。最后,产业i的发展会对其所在区域产生旁侧效应,如改善区域内的制度建设、基础设施水平或通过专业化培训提高区域内劳动力素质,带动相关配套产业发展等等。第三阶段是创新经由产业之间、区域之间广泛而深入的经济技术联系带动整个产业体系的演进。一方面,区域内改善了的经济社会条件带动了区域内所有产业的发展;另一方面,与产业i直接相关的、处于同一产业链的上下游产业又会通过前向关联、后向关联和旁侧关联在更广的范围内产生影响。像这样,源发于某一微观企业内部的技术创新会经由产业之间、区域之间的密切联系扩散到整个产业体系,一方面扩大了的生产规模或市场需求促进了经济增长,另一方面不同产业对创新敏感程度的差异造成产业之间在技术水平、产品价格、要素配置上的差异,进而导致产业结构的变迁,所有这些因素最终综合作用的结果是带来整个产业体系的演进。

2. 技术融合与现代产业发展新体系

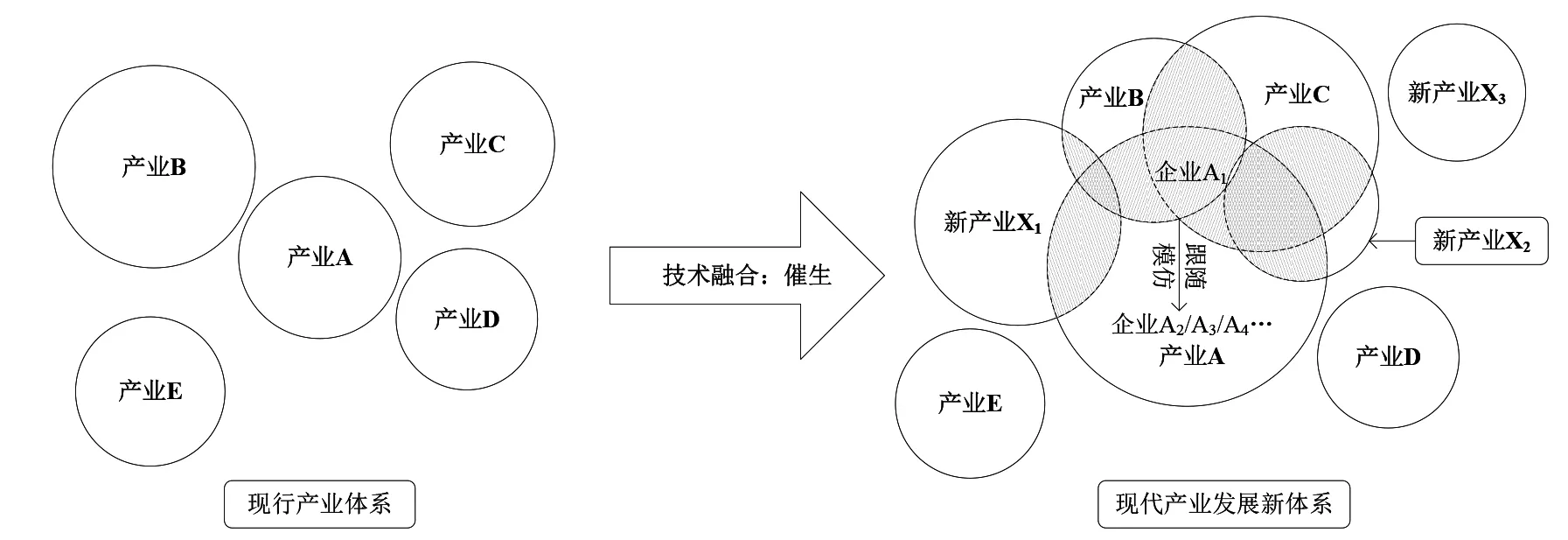

技术融合对现代产业发展新体系演进的作用机理包含三方面内容。第一,技术融合提升先行企业的技术水平,并通过扩散效应带动整个产业技术水平的提升。不同于多个技术的简单叠加,融合后的技术综合了多个产业领域的技术创新成果,通过不同技术之间的互补与协同创造出全新的产品,其功能和优越性往往是单一技术所无法比拟的。如图3所示,在产业A内率先进行技术融合的企业A1由于提升了自身的技术水平获得竞争优势和超额利润。这时,产业A内其他企业A2、A3、A4等会争相模仿先行企业的行为,使得该产业原有的技术体系被打破,从而实现产业的技术升级,外在上则表现为产业A规模的扩张。第二,技术融合不断弱化产业之间的技术边界,促进产业融合。以信息技术为基础的信息产业的快速发展极大地降低了不同产业之间的信息沟通成本,促进了不同产业之间的技术扩散与融合,在原本分立的产业之间形成了相似的技术基础。产业之间广泛存在的技术融合关系使得某一产业领域新出现的技术范式得以对其他产业施加影响,从而产业之间渗透性增强。与此同时,不同产业所提供的产品或服务,其功能和特性趋于一致,满足消费者相同或相似的消费需求,形成替代竞争关系,使得产业边界模糊化,导致不同产业之间的融合现象。如图3所示,产业A、B、C原本处于分立状态,各产业之间不存在替代竞争关系,信息技术的发展普及促进了产业之间的技术融合,各产业由于具备了共同的技术基础而出现融合的趋势。产业融合的结果是带来社会资源的重新配置,某些产业日益发展壮大(如产业A和产业C),而另一些产业则不可避免地走向衰亡(如产业B)。第三,技术融合不断催生新的产业。技术融合打破原有的技术创新模式,乃至引发颠覆性技术创新,随着新兴技术的不断演变发展,新技术和原有技术之间的技术距离越来越远,新兴产业日益成型。如图3所示,产业X1、X2和X3是就由原有产业的技术创新和技术融合所催生的新兴产业。上述三方面的作用共同推动了产业体系的演变升级。例如,手机生产商将掌上电脑的操作系统移植到传统的功能手机(Feature phone)中,从而催生了智能手机(Smart phone)产业。手机的智能化极大地提升了手机的综合处理能力,使得移动通讯业获得了突破性发展。继智能手机之后,智能家居、智能汽车、智能手环等智能硬件不断涌现,作为智能技术和传统硬件制造技术的融合,这些智能设备的出现颠覆了传统的产业技术基础,并且使得这些原本分立的产业由于具备了共同的技术基础而出现融合的趋势。

(二)组织创新对现代产业发展新体系演进的作用机理

组织创新对现代产业发展新体系演进的作用机理包括在组织模式上的创新和在价值创造过程上的创新两个方面。二者的不同点在于组织模式创新专注于改善组织内部协调与沟通的方式,而在价值创造过程上的创新改变的则是价值链中的价值实现环节。

1. 组织模式与现代产业发展新体系

组织模式创新通过改善技术效率、提升规模效率和改进配置效率三种途径作用于现代产业发展新体系。首先,组织内部行政规划和协调机制的改善使得组织内部的技术效率得以充分发挥。掌握领先的技术并不一定能为组织带来丰厚的利润,新技术仅仅是提供了提高生产率的可能性,实现新技术的潜在经济效益是一个组织过程,管理层级通过组织模式创新可以更有效地协调组织内部的资源,实现技术效率的改善。例如,第一次世界大战后多部门结构在美国大企业中的诞生及扩散是因为多部门结构能够更有效地协调大规模的生产和分配,在管理协调上的优点使得多部门结构得以替代传统的直线式管理结构成为美国大企业主流的组织模式。其次,组织通过缩小经营范围,集中优势资源专注于核心业务的开发,可以实现规模效率。例如,20世纪80年代以来,得益于全球化和互联网技术的纵深发展,外包(Outsourcing)逐渐发展成为一种在企业之间展开分工协作的新的组织模式。非核心业务的外包不但为发包企业带来成本节约,也使得发包企业得以集中优势资源在其核心业务上,从而实现规模经济效益。最后,组织模式创新通过合理配置组织内外部资源提升组织的创新绩效。例如,21世纪初期,为节约研发成本,提高技术创新效率,宝洁公司将其创新理念从“研发”改为“联发”,即从封闭式的自主创新向与外部的研究机构、客户、个体,甚至竞争对手联合开发转变,这就是宝洁所谓的“开放式创新”。“开放式创新”本质上是一种组织模式的创新,由于同时利用企业内部和外部的创新资源,开放式创新可以为企业节约研发成本,提高研发成功率。通过整合内外部创新资源,宝洁的创新能力大幅提升,在实行“联发”战略之后,宝洁研发支出占企业销售收入的比重从之前的5%左右下降到2008年的2.6%,而创新成功率却从35%大幅提高到60%[43]。

图3 技术融合对现代产业发展新体系演进的作用机理 资料来源:作者绘制。

2. 价值创造与现代产业发展新体系

组织在价值创造过程上的创新对现代产业发展新体系演进的作用机理在于:组织通过对价值链上研发、设计、生产、运输、营销、售后等价值实现环节的调整与重构改变组织内部资金、信息、物质等要素的流动方式,降低组织内部的交易成本,从而提升组织内部的技术效率,实现规模经济,并改善组织内部的资源配置效率。“福特流水线生产方式”是组织创新驱动产业体系演进的典型案例。作为一种价值创造过程的创新,“福特流水线生产方式”本质上是在产品标准化的基础上,将整个生产过程分解为若干简单的步骤,从而将复杂劳动简单化,降低了对工人的技术要求,并由于节省了转换工作的时间损失,提高了生产效率。流水线生产方式的采用,使得汽车产业得以实现“标准化、大批量”生产,从而大幅提升了汽车产量,并降低了汽车的生产成本和销售价格。汽车售价的大幅降低极大地刺激了美国普通老百姓对汽车的消费需求,市场规模的扩大反过来又促进了汽车产业的快速发展,汽车产业迅速成长为美国的支柱产业。汽车的大众化不但彻底改变了人们的出行方式,而且由于汽车产业强大的前后向关联效应,汽车产业的快速扩张直接或间接带动了钢铁、橡胶、玻璃、交通运输、金融、保险等相关产业的发展。流水线生产方式还从汽车产业推广到整个工业部门,推动了整个产业体系的演进。

(三)制度创新对现代产业发展新体系演进的作用机理

制度创新对现代产业发展新体系演进的作用机理包含两方面:自上而下的强制性制度创新和自下而上的诱致性制度创新。强制性制度创新和诱致性制度创新有时难以区分,比如政府强制推行的制度创新并非完全不考虑微观主体的制度需求,而自发的诱致性制度创新往往也需要政府行动以促进制度创新过程。本文将二者分开,划分的依据在于初始创新主体的不同。

1. 强制性制度创新与现代产业发展新体系

强制性制度创新通过降低交易成本、减少机会主义行为和提供激励机制三种途径规范微观经济主体的技术创新和组织创新行为,间接作用于现代产业发展新体系的演进。首先,降低交易成本是进行制度创新的核心。交易是有成本的,包括一次性的交易成本和维持一套制度安排的成本。为规范交易行为所制定的制度安排通常是稳定的,但当经济社会条件发生变化,如经济增长带来新的获利机会,而原有的制度安排下无法有效捕获这一新的获利机会时,制度创新就会发生。其次,制度创新可以规范人的机会主义行为。个人在追求自身效用最大化的过程中,难免会采取投机取巧、欺诈等行为,导致社会经济秩序的混乱。而通过制度创新提高人们的违约成本,可以有效降低机会主义行为,维护经济社会的稳定。最后,制度创新通过建立一套激励机制合理引导人的行为。任何社会中的个人总是在寻找使自己获利的机会,政府通过制度创新将个人的创新行为和辛勤付出转化为个人的私人收益,从而激励人自发地进行技术创新或组织创新。

2. 诱致性制度创新与现代产业发展新体系

诱致性制度创新是一个自下而上、从局部到整体逐渐推进的过程。诱致性制度创新对现代产业发展新体系演进的作用机理包含两个阶段。第一阶段是个别微观改革主体的制度创新。诱致性制度创新最初是由某种在既有制度安排下无法捕获的获利机会所引起的,即要发生诱致性制度创新必须存在某种由制度不均衡所引致的获利机会。导致制度不均衡的原因是多方面的,包括技术水平的改变、政府政策的变化、要素和产品价格的相对变动等等。而个人由于经验、知识水平、在经济社会中所处的地位等方面的不同,对这种制度不均衡所引发获利机会的敏感程度不同,就导致了社会中不同个体在面对同样的获利机会时,其反应程度或行动方式有所不同。当个别对由制度不均衡所引致的获利机会较为敏感的经济主体觉察到进行制度创新的潜在收益大于其潜在成本时,就会冒险进行制度创新。第二个阶段是新的制度安排在全社会范围内的扩散。制度创新一旦发生就会产生类似于公共品的作用,首创者的制度创新行为由于起到了示范作用会降低社会整体的制度创新成本。社会中其他微观经济主体在觉察到首创者的制度创新行为时,如果觉得有利可图也会纷纷进行仿效,使创新由局部向整体扩散并逐渐演变成为一种趋势,进一步降低制度创新成本,并在客观上要求宏观层面以法律等形式废除旧制度,采纳新制度,将制度创新的成果予以固化,政府层面对新的制度安排的认可和推广则进一步加快了制度创新的扩散过程。

五、结论与政策建议

本文基于生产函数对创新驱动的内涵进行再定义,并论证其对现代产业发展新体系演进的作用机理,主要结论可归结如下。

(1)追溯创新理论的建立者——熊彼特对创新概念的界定发现,熊彼特是从生产函数出发界定创新的,这一研究模式在随后的经济增长理论中也得以体现。本文延续熊彼特的研究模式,从实际生产问题出发,认为创新驱动意义上的产出增长是在资本和劳动力等要素投入量既定的条件下,由要素投入的质或使用效率的提升所带来的增长。进一步地,本文从生产函数本身引出创新驱动的三个维度:一是技术水平的改进或技术进步增长率的提升,即技术创新;二是生产函数形式的改变,即组织创新;三是外在约束条件的变化,即制度创新,从而将对创新驱动的研究纳入到生产函数这个统一的框架之下。

(2)在创新驱动构建现代产业发展新体系的过程中,需要技术创新、组织创新和制度创新三者的协同。其中,技术创新通过技术扩散和技术融合两个作用方向在现代产业发展新体系演进中发挥了核心驱动作用。组织创新通过对组织模式的改进和对价值创造过程的重构,降低了组织内部的交易成本,不断催生新的业态。与此同时,组织创新是作为创新驱动的载体而存在的,组织创新和技术创新之间具有相互促进、相互适应的密切关系。不同于微观的技术创新和组织创新,制度创新并不直接作用于现代产业发展新体系的演进,而是通过在宏观层面改变经济主体的行为规则,影响经济主体的技术创新和组织创新行为,从而间接作用于现代产业发展新体系的演进。在技术、组织和制度上的创新经由扩散和融合两条传导机制作用于现有产业体系,不断催生新产业,淘汰落后产业,并带动现有产业间的融合和协同演化,从而使得现有产业体系向着产业结构高级化、产业组织新型化、产业技术先进化、发展模式生态化和市场体系开放化的现代产业发展新体系演进。

基于上述结论,本文提出以下政策建议。

(1)加强创新驱动对构建现代产业发展新体系的顶层设计。创新驱动构建现代产业发展新体系的过程是涉及到多个行为主体、多种创新要素的系统性工程。为减少创新行为的盲目性,降低创新成本,提高创新效率,首先要构建创新驱动的顶层设计。包括,第一,在微观个体和企业层面,树立“不创新就死亡”的危机意识,紧跟时代潮流,打造一批有创新精神的企业和企业家;第二,在社会层面,鼓励创新、包容失败,营造有利于创新的社会文化环境;第三,在政府层面,完善国家创新体系,打通创新成果转化通道,促进创新成果在全社会范围内的扩散。

(2)协调创新驱动三维度之间的关系,发挥好技术创新、组织创新和制度创新的“三轮联合驱动”作用。在创新驱动策略的实施中,不仅要加强技术创新这一“硬实力”的核心作用,还要发挥好组织创新和制度创新等“软实力”的关键性辅助作用,要注重创新驱动三维度之间的协调。首先,在先进制造业、高端服务业引导和扶持一批科技型企业加强自主创新,在若干关键领域形成核心知识产权。其次,鼓励占中国企业绝大多数的传统制造业企业和广大中小企业在既有技术资源的基础之上,通过组织创新改变盈利模式,提升企业竞争力和利润率。尤其是在国家大力推动“大众创业、万众创新”的背景之下,应鼓励更多的企业或个人通过组织创新的方式充分挖掘组织内、外部的创新资源,发挥全民创新的优势。最后,作为创新驱动的关键支撑,政府应通过科学、合理的制度设计,引导、激励和保障微观主体的技术创新和组织创新行为,为微观主体创造宽松的创新氛围,充分发挥制度创新对技术创新和组织创新的促进作用。

(3)有甄别、高效率地发挥创新驱动不同维度的作用。考虑到不同产业间异质的技术经济特性,不同创新活跃度的产业在发挥创新驱动的推动作用时所侧重的维度应有所不同。此外,不同地区由于在产业发展水平和资源禀赋等方面的差异也需要实施不同的创新驱动策略。因此,在全面推动创新驱动发展,加快经济发展由要素驱动和投资驱动向创新驱动转变,助力经济发展和产业转型升级的过程中,不可盲目照搬经验,而要注重因地制宜地实施创新驱动策略。

[1]刘志彪.建设现代化经济体系:新时代经济建设的总纲领[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2018,68(1):1-6.

[2][美]约瑟夫·熊彼特.经济发展理论:对于利润、资本、信贷、利息和经济周期的考察[M].何畏等译.北京:商务印书馆,2009.

[3]Solow R M. A Contribution to the Theory of Economic Growth [J]. The Quarterly Journal of Economics, 1956, 70(1):65-94.

[4]Romer P M. Increasing Returns and Long Run Growth [J]. The Journal of Political Economy, 1986, 94(5): 1002-1037.

[5]Romer P M. Endogenous Technological Change [J]. NBER Working Papers, 1989, 14(3):71-102.

[6]Lucas R E. On the Mechanics of Economic Development [J]. Journal of Monetary Economics, 1988, 22(1):3-42.

[7][美]迈克尔·波特.国家竞争优势[M].李明轩,邱如美译.北京:中信出版社,2012.

[8]洪银兴.关于创新驱动和协同创新的若干重要概念[J].经济理论与经济管理,2013a, 33(5):5-12.

[9]王海燕,郑秀梅.创新驱动发展的理论基础、内涵与评价[J].中国软科学,2017, 32(1):41-49.

[10]张来武.论创新驱动发展[J].中国软科学,2013, 28(1):1-5.

[11]裴小革.论创新驱动——马克思主义政治经济学的分析视角[J].经济研究,2016, 51(6):17-29.

[12]洪银兴.论创新驱动经济发展战略[J].经济学家,2013b,25(1):5-11.

[13]肖文圣.我国创新驱动战略及驱动力研究[J].改革与战略,2014, 30(3):35-38.

[14]王玉民,刘海波,靳宗振,等.创新驱动发展战略的实施策略研究[J].中国软科学,2016, 31(4):1-12.

[15]姚星,倪畅.构建现代产业发展新体系的战略选择研究[J].中州学刊,2015,37(5):38-41.

[16]刘钊.现代产业体系的内涵与特征[J].山东社会科学,2011,25(5):160-162.

[17]斯劲.现代产业体系的形成机理研究[J].经济体制改革,2014,32(5):29-32.

[18]张伟.现代产业体系绿色低碳化的实现途径及影响因素[J].科研管理,2016,37(S1):426-432.

[19]刘明宇,芮明杰.全球化背景下中国现代产业体系的构建模式研究[J].中国工业经济,2009,27(5):57-66.

[20]詹懿.中国现代产业体系:症结及其治理[J].财经问题研究,2012,34(12):31-36.

[21]周权雄.现代产业体系构建的背景条件与动力机制[J].科技进步与对策,2010,27(2):49-52.

[22]朱孟晓,杨蕙馨.构建现代产业发展新体系的内涵与实现[J].东岳论丛,2016,37(9):166-171.

[23]Rogers E M. Diffusion of Innovations [M]. New York: Free Press, 1962.

[24]Rosenberg N. Technological Change in the Machine Tool Industry, 1840-1910 [J]. Journal of Economic History, 1963, 23(4):414-443.

[25]Kash D E, Rycroft R. Emerging Patterns of Complex Technological Innovation[J]. Technological Forecasting & Social Change, 2002, 69(6):581-606.

[26]白俊红,王林东.创新驱动是否促进了经济增长质量的提升?[J].科学学研究,2016,34(11):1725-1735.

[27]王海兵,杨蕙馨.创新驱动与现代产业发展体系——基于我国省际面板数据的实证分析[J].经济学(季刊),2016,15(4):1351-1386.

[28]Walters A A. Production and Cost Functions: An Econometric Survey [J].Econometrica, 1963, 31(1):1-66.

[29]Mansfield E. The Economics of Technological Change[M].New York: W. W. Norton & Company, 1971.

[30]Freeman C. The Economics of Industrial Innovation[M].Cambridge: The MIT Press, 1982.

[31]Maclaurin W R. The Process of Technological Innovation: The Launching of a New Scientific Industry[J].American Economic Review, 1950, 40(1):90-112.

[32][日]森谷正规.日本的技术——以最少额耗费取得最好的成就[M].徐鸣等译.上海:上海翻译出版社,1985.

[33]粟进.科技型中小企业技术创新驱动因素的探索性研究[D].南开大学博士学位论文,2014.

[34]傅家骥.技术创新学[M].北京:清华大学出版社,1998.

[35]陈文化.腾飞之路——技术创新论[M].长沙:湖南大学出版社,1999.

[36]Williamson O E. Markets and Hierarchies [J].Challenge, 1975,20(1):70-72.

[37]连燕华.企业组织创新的案例研究[J].科学学研究,1992, 10(2):65-72.

[38]李勇辉,袁旭宏.企业非技术创新的价值实现机理与驱动机制——基于价值链的视角[J].财经研究,2014, 40(9):26-37.

[39][美]西奥多·舒尔茨.论人力资本投资[M].吴珠华等译.北京:经济学院出版社,1990.

[40]North D C. A Transactions Cost Theory of Politics [J].Journal of Theoretical Politics, 1990, 2(4):355-367.

[41]Davis L, North D C. Institutional Change and American Economic Growth: A First Step towards a Theory of Institutional Innovation [M].Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1971.

[42]林毅夫.关于制度变迁的经济学理论诱致性变迁与强制性变迁[A].上海:上海三联书店,1994.

[43]韩洋.宝洁:从内部研发到外部联发[J].商界评论,2013, 9(11):62-63.