回归常识:网络虚假新闻的新闻专业主义反思

2018-06-22牛新权

文/牛新权

作为近年来公众无法避开的词汇,“假新闻”(fakenews)的泛滥造成新闻报道公信力的持续下降,并因此成为柯林斯英语词典2017年度热词。今天,新媒体的博兴与普及式发展尤其加剧了虚假新闻的产生频度、传播范围及其负面影响,特别是社交媒体的出现使得虚假新闻传播的速度和广度得到了爆炸式增长。随着新媒体上虚假新闻的不断增多,新媒体新闻从业者(尤其是新闻编辑)应不断反省,回归新闻专业主义的基本常识,从根本上遏制虚假新闻的出现。

从某种程度上看,新媒体新闻从业者新闻专业主义常识的缺位直接导致和放任了虚假新闻的传播。尽管国内外对新闻专业主义的内涵有不同的阐释,而且新闻专业主义又有很强的实践性,不同时期其范畴不断被消解和重构,但其最为核心的部分如独立、客观、为公众服务等理念,却具有相当的稳定性。彭增军认为新闻专业主义包括职业性和专业性两层含义,二者互为依托。相对于新闻的职业性,他更强调其专业性,“新闻的专业性在思想上有理论指导,行为上有伦理约束,操作上有系统的规范和技术,结果上有典范”,基于此,新闻专业主义的基本常识可以概括为四个方面:新闻传播理论常识、新闻传播伦理常识、媒体营销传播常识和新闻传播技能常识。对这些常识的自觉回归,不仅能够促进网络媒体新闻传播活动的逐渐成熟,同时也将推动网络生态的不断净化。

一、回归新闻传播理论的常识

新闻定义、新闻本源、新闻价值、新闻生产、新闻选择……这些新闻传播的基础理论,在网络时代同样具有其生命力和解释力。但遗憾的是,一些新媒体新闻从业者在现实的操作中却往往在有意无意间将这些常识遗忘。新闻是新近发生的事实的报道,新闻是新近事实变动的信息。报道是对可以查证的事实的客观叙述。“可以查证的事实”是指人们看得见,摸得着,感受得到,有根有据。新闻的本源是事实,先有事实,后有新闻。真实是新闻的生命。这些看似新闻学的基本常识,却是新闻从业者必须恪守的最低的也是最高的标准,对于新媒体新闻从业者,尤其应该予以深刻的反思。

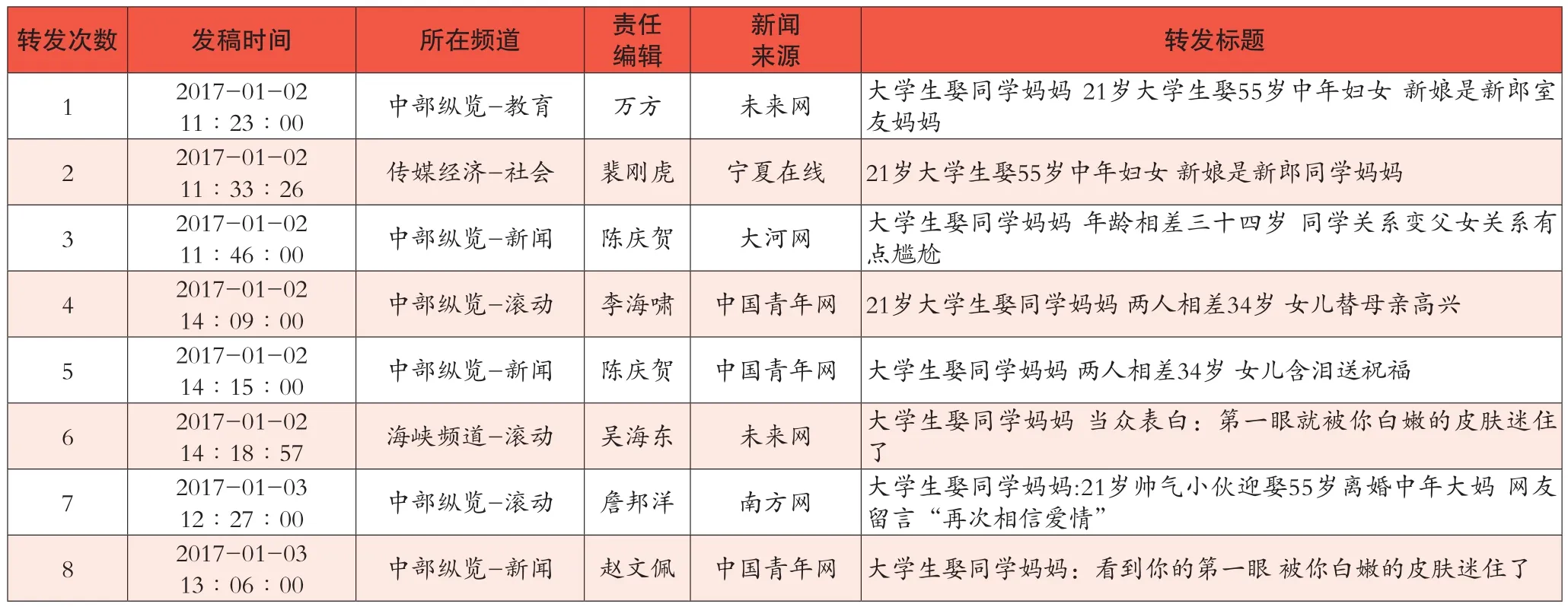

“新闻是新近发生的事实的报道”,新闻可以讲故事,但绝对不能写成文学故事,这是基本常识,不能因为是发表在微信公众号上就降低专业要求。新媒体编辑的把关责任在这些虚假新闻的传播扩散中没有得到充分的彰显,面对如此文学化手法的“真实写照”,编辑却未加任何核实予以放行,如此不严谨的“把关”行为,让人质疑其专业水准。2016年热传网络的虚假报道“上海姑娘逃离江西农村”实质上也属于此类,究其根源,还是新媒体新闻从业者在实践中对基本新闻理论常识的匮乏与长时期有意无意的忽视。式的转发传播中,中国青年网(共青团中央主办)的传播尤其值得玩味,一天内有四位编辑不约而同相中了这篇报道并连续转发了四次,而且这些页面至今都可以查到(见表1)。第六次传播以“假新闻回顾”的名义,编辑附加了一段指斥假新闻的引子,随后画风一转便迫不及待原文转发了此“新闻”,变相进行了又一次传播。

表1 中国青年网传播虚假新闻“95后女子用身体换全国游”情况

二、回归新闻传播伦理的常识

新闻传播伦理属于职业伦理的一种,是指从事采访、报道、编辑、出版、播放、经营、管理等新闻信息传播活动的人们在长期的职业实践中形成的调整相互关系的行为规范。新闻传播伦理是决定新闻应该如何采集、制作、报道和编辑的行为准则,调节着媒体与社会、大众的关系,新闻传播伦理相关准则的履行依靠从业人员高度的道德感和责任心。新闻从业者的责任不仅在于要关心事件该如何真实地传播、事件是否具备新闻价值,同时还要考虑其新闻传播行为本身及其传播内容是否符合道德。一个成熟的具有职业责任感的新闻从业者,在对事件进行选择的时候,除新闻价值之外,新闻传播伦理应该也是予以考量的同等重要的因素。对于有较高新闻价值但却有悖社会伦理道德的事件,有社会责任感的媒体理应做出正确的选择,不应跟风传播。然而,在当前的新媒体新闻传播中,从业者忽视或无视新闻传播伦理的现象屡见不鲜,而且几乎成为新媒体新闻传播中的“新常态”。新媒体从业者新闻传播伦理常识的缺位,也是造成新媒体新闻传播中虚假新闻泛滥的重要因素之一。

《新快报》2014年10月23日用一个整版刊载了一条新闻:《95后女子“用身体换全国游”每到一地征临时男友》,署名为“新快报CBD记者刘仰奇”。该报道图文并茂,大量权威媒体网站都纷纷转发。在众多网络媒体狂欢

作为共青团中央主办的“中央重点新闻网站”,多次传播如此有悖主流伦理道德的所谓“新闻”,其作为“国内最大的青年主流网站”的舆论导向定位本身就值得反思。竞争的压力以及对点击率的追求淡化了编辑在“把关”时的新闻传播伦理意识,减弱了其辨别力,进而丧失基本的新闻传播伦理常识,事实上沦为虚假新闻的传声筒和扩音器。更令人匪夷所思的是,这条早已经被认定是虚假新闻的报道,至今在一些网站依然存留,通过搜索引擎可以轻易检索出来,且仍然冠以“新闻”的赫然标签。

三、回归媒体营销传播的常识

在市场营销学中,营销传播也叫营销沟通,是指在一个品牌的营销组合中,通过建立与特定品牌的客户或者用户之间的共识而达成价值交换的所有要素的总和。营销传播是实现营销和品牌发展的基本要素,无论营销传播采取何种形式,都必须依赖信息交流进行。作为汇聚信息的载体,利用媒体尤其是网络新媒体进行营销传播是企业经常采用的方式。对企业营销传播者而言,重视“流量、点击率、关注度、眼球效应”等这些与营销传播相关的指标,本来无可厚非(尽管有一些新媒体营销传播行为明显是在打擦边球甚至有违规之嫌),但是对新媒体新闻从业者而言,却必须具备一些基本的新媒体营销传播常识,培养一定的营销传播辨识力,时刻警惕追逐单一新闻价值取向的某些新闻传播成为变相的营销传播,避免主动或被动成为相关企业进行媒体营销传播的免费工具和渠道。

2017年1月3日,一则标题就很引人的“新闻”《大学生娶同学55岁妈妈,第一眼被白嫩皮肤迷住》在各大网站疯狂流传,中国网、环球网、中青网、央广网、千龙网、新浪网、长江网、南方网、金羊网、北京晨报网等都转载了这一“新闻”。

在这条假新闻的传播接力赛中,中国网、千龙网可谓表现突出,而且中国网是几个高频显示的转发新闻源之一。在其网站介绍中,作为“国家重点新闻网站”的中国网,拥有独立新闻采编、报道和发布权。其中中部纵览频道是专注于中部新闻资讯的中央重点新闻网站信息服务平台,是传递中部信息,展现真实中部的中央级门户网站。但就是这样级别的中国网,从2017年1月2日上午到3日下午,转发此条假新闻共8次,涉及7个编辑,5个新闻来源,其中一个编辑分别从两个新闻来源转发了此新闻(详见表2)。已经无法核验。

这条火爆网络的“新闻”引起河南省公安厅官方微博“平安中原”的关注,当天下午即对该新闻进行了辟谣,称“类似谣言已在多地传播数年,系假新闻”。事情的真相其实是企业为了推广产品,迎合网络热点,进行低俗营销,利用新媒体有意炮制虚假新闻。然而选择转发这条假新闻的一干新媒体编辑们却对此熟视无睹。主动或被动地被无良公司利用,除了传播伦理的缺位之外,也与从业者缺少基本的新媒体营销传播常识不无关联。

四、回归新闻传播技能的常识

新闻传播技能是新闻从业者最为重要的专业能力之一,涵盖基本的新闻业务(采写编评)能力,以及与此相关的信息获取、查证核实、分析处理、释疑解惑等方面的能力。对于传统媒体的编辑记者,具备较强的新闻传播技能是其从业的基本保障,也是其安身立命的看家本领。对于新媒体新闻从业者而言,具备一些基本的新闻传播技能同样重要。比如,在信息泛滥的网络时代,快速的查证核实能力对于新媒体新闻编辑就显得尤为重

表2 中国网传播虚假新闻“大学生娶同学妈妈”情况

千龙网作为北京网络新闻信息的总门户,是北京市属重点新闻网站,北京最具权威性和公信度的网络媒体之一。在这条假新闻的传播中,据现存可查的网页(包括搜索引擎的快照保存),千龙网的教育、经济、科技三个频道共转发5次,涉及5个编辑、4个新闻来源(详见表3)。其他主流网站也大量转发了此条虚假新闻,其中几个高频转发来源为:宁夏在线、未来网、中国青年网、北京晨报(网)等。从转发时间上判断,本次传播最早的源头是宁夏在线,刊发时间为2017年1月1日17:23:32,但其标注的转发来源是“情感百科头条”,要。尤其是对那些几经转发、来路不明、内容离奇细节存疑的新闻,编辑的核验能力是减少虚假新闻的重要保障。国外的新闻职业准则中有关于“消息来源”核实的规定,主要涉及记者核实和编辑核实两个方面。比如路透社规定,只要可能,记者应反复核实信息,两个或更多消息来源要好于一个消息来源。编辑在新闻的真实性没有得到证实前不要采用。相对于传统媒体从业者,新媒体(尤其是众多自媒体)从业者更应该重视对新闻传播技能常识的掌握。

2017年12月1日,山东莱阳教育部门通过官网发布“莱阳第二实验中学李某某与美国麻省理工学院成功签约”的消息,随后多家媒体对此进行了报道。“山东莱阳小神童”迅速火爆网络。12月11日,华南理工大学官方微信发布消息称:“经核实,我校计算机科学与工程学院并未向该同学发送过此邮件,该学院办公室也没有姓名为王坤的工作人员。”后据媒体调查,稿件系由莱阳教育系统宣传员所写,是“宣传需要”。11日晚间,莱阳市教育体育局发布消息进行澄清,承认由于核实不严,导致12月1日的报道为失实消息。

表3 千龙网传播虚假新闻“大学生娶同学妈妈”情况

该报道提供了很多信息,看似真实但也很容易证伪,作为原发网站的编辑,搞清楚“小神童”的真实身份并非难事。但网站编辑却恰恰对关键的新闻细节缺乏查证核实的意识,这不能不说是自媒体从业者新闻传播技能基本常识的严重缺位所造成的。国家机关通过自媒体直接发布新闻,具有较高的可信性乃至权威性,是融合媒体时代的重要特点。但由于国家机关自媒体操作者一般缺乏新闻专业训练,同时出于自身利益考量往往可能使有关信息带上自己的主观意图(比如“宣传需要”),发生夸大、偏差,乃至成为虚假新闻的源头。核实与查证是保证新闻报道准确性最为有效的方法,而且在新媒体时代更具有可行性和便捷性。新媒体从业者运用一切可能的手段和技能,通过与初始信息渠道不同的另外的信息渠道,对获取的信息的真实度进行验证是其应具备的基本新闻传播技能或者从业常识。实际上,只要编辑在转发前稍具责任心,对来路不明的可疑的“新闻”具备基本的查证核实意识,利用便捷的网络传播工具和基本的业务技能发现“新闻”的可疑点并非难事。由此而言,新闻传播技能常识对于多数新媒体新闻编辑来说不是不能,而是不为,或者说缺少运用传播技能常识进行判断的必要意识。

五、结语

诚如上面所说,遏制虚假新闻的泛滥需要回归常识,而在这一过程中新媒体新闻从业者的责任重大,其必须也同时规避身份认同与新闻专业主义的日渐疏离。从“无冕之王”到“新闻民工”,再到新媒体“小编”,无论是美誉还是自贬自谦,这些称呼变迁的背后无不象征着新闻从业者社会地位的日益下沉。尤其对新媒体新闻从业者而言,随着AI技术被引入资讯分发环节,连“小编”的岗位也将朝不保夕。同时,编辑的虚位化以及AI技术分发资讯带来的局限性,使众多新媒体平台陷入窘境:大量虚假新闻堂而皇之地通过机器分发出现在读者眼前,甚至出现一篇虚假新闻被同一网站多个频道反复转发的现象。

此种态势下,对于新媒体平台上虚假新闻传播的解决方案,技术与人相比,人的作用更为本质。从AI技术的角度看,算法还没有成熟到可以像人类编辑一样识别虚假新闻。技术也许在一定程度上能够过滤虚假新闻,但不能从根本上消除新媒体平台上的虚假新闻。经过传统新闻专业主义训练的人工编辑目前相对于机器程序而言,其对新闻信息传播的识别与把关能力仍然超过人工智能。

因此,在可预见的当下,对于新媒体新闻从业者来说,正确的选择是把新闻专业主义的常识贯穿甚至凌驾在算法之上,使算法服务于新闻业所追求的真实和客观,并随时根据新的形势进行算法的调整。

[1]彭增军.因品质得专业:人人新闻时代新闻专业主义的重塑[J].新闻记者,2017(11).

[2]李良荣.新闻学概论[M].上海:复旦大学出版社,2013年.

[3]王军,栾絮洁.从消息来源的核实看西方媒体如何防范虚假新闻[J].新闻与写作,2011(04).