重温蛋生的故事

2018-06-19大树皮

大树皮

如果不是在这次上海夏季音乐节的节目册上看到了《天书奇谭》的名字,我可能很少再有另外的机会在大荧幕上重温这部少时的动画经典。

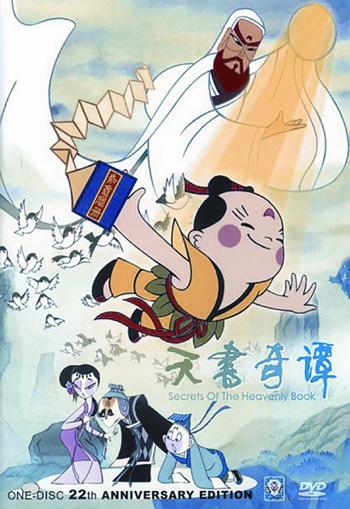

在《天书奇谭》(1983)之前,上海美术电影制片厂已经成功地制作拍摄了《小蝌蚪找妈妈》(1960)、《大闹天宫》(1961-1964)、《哪吒闹海》(1979)、《九色鹿》(1981)以及《三个和尚》(1981)等一大批脍炙人口的动画电影,不仅将中国的电影动画制作水准推向了一个又一个的高峰,还赢得了广泛的国际声誉——《天书奇谭》最初的拍摄初衷,就是应英国广播公司(BBC)的合作意向而立,尽管最终因各种原因合作未能成功,但最终上海美术电影制片厂的独立制作又一次获得了满堂喝彩。

这部电影的脚本取材自明代根据民间传说以及市井流传的话本整理编成的一部神魔小说《平妖传》,原著的前二十回由元末明初大名鼎鼎的小说家罗贯中编写,至明朝后期时,文学家冯梦龙又将原书增补改编为通行的四十回版本。《天书奇谭》的故事,脱胎于斯却又完全不拘泥于话本情节,整个电影的台本基本上是一次大胆而又富于想象力的创作,也是上海美术电影制片厂的第一部原创脚本的动画长片。

电影以山水绘画风格为背景,在此基础上,融合了工艺美术绘画式的场景构成和带有京剧脸谱人物设定更是展现了中国传统文化的丰富表现力,既有血脉里继承的渊源,又有构思上的大胆创新。即便从今天看来,这部电影的绘制水准也堪称经典。同样,在精良的绘画制作背后,电影的配乐也维持在相应的高度。

提到上海美术电影制片厂的电影配乐,或许就一定要提到作曲家吴应炬(1926-2008)的名字。作为中国电影音乐的代表人物之一,吴应炬1954年毕业于中央音乐学院作曲系后,就一直投身于电影音乐,尤其是动画电影音乐的创作。在上海美术电影制片厂工作的三十余年时间里,吴应炬创作了近百部不同体裁不同种类的电影配乐。

《天书奇谭》的配乐,是吴应炬创作的八十余部动画配乐中的佼佼者之一,也是作曲家继《小蝌蚪找妈妈》和《大闹天宫》之后创作的又一部具有代表性的动画配乐,其本身几乎完全是按照现在的主流大片水准进行制作。即便从今天看来,当时演绎这部电影音乐的团队也堪稱是“豪华配置”:其中不仅包括了由韩中杰指挥中央乐团录制的部分配乐,由曹鹏执棒上海交响乐团录制的部分配乐,还包括片中作为独奏和重奏出现的小型民族乐队的演奏以及在当时看来称得上是“先锋”的电子合成器音响。

由于《大闹天宫》的“珠玉”在前,上海美术电影制片厂为《天书奇谭》度身定制音乐的基调依旧是“具有中国传统文化特色的融合”。不过,与前者不同的是,由于电影本身的脚本没有太多的传统戏曲背景,因此在音乐语言上并没有过多地运用具有戏曲意味的元素,一些民俗性片段更多地使用的反而是吹打乐的素材,或是采取类似交响音画式的场景描绘和音响音效烘托情节气氛的手法。

作曲家几乎为电影里绝大部分的人物都安排了相应的音乐,尤其是主人公蛋生的主题更是贯穿整部电影,从单纯悠扬的竹笛到婉转明快的琵琶,从流畅的木管组乐器到恢宏的乐队齐奏,这种“主导动机”式的发展手法又恰好呼应了电影中主人公的成长——就连蛋生在使用天书中的法术时,都采用电声合成器和打击乐器演奏这一主导动机的变化形式来描绘场景。

由于电影的神话气质,电子合成器不仅作为乐器使用,有时候又作为实现音响效果的手段。更有趣的,是电影中那些幽默诙谐的段落,作曲家大量使用多变的合成器音色与各种打击乐器结合,赋予了音乐完全不同的性格特征。我甚至依稀记得,小时候在电影里看到这些段落时,总是会捂住耳朵,再瞪大眼睛盯着屏幕……

随着熟悉的主题响起,多年前的记忆又一幕一幕浮现在脑海。这一次,可以带着孩子一起去MISA,聆听来自现场的演奏,陪他们一起重温蛋生的故事,给他讲述这段充满绚烂想象的神话传奇。