基于数据挖掘的治疗肠痈方剂配伍规律研究*

2018-06-04罗伟康胡渊龙

罗伟康 胡渊龙

(山东中医药大学中医学院,山东 济南 250000)

肠痈是指发生于肠道的痈肿,属于内痈范畴[1]。在西医学中所指范围较广,包括急性阑尾炎、阑尾脓肿、腹部脓肿及盆腔脓肿等疾病[2],以阑尾炎居多,发病率居外科急腹症首位[1]。按疼痛部位可分大肠痈及小肠痈:痛处接近右下腹天枢穴者称大肠痈,在关元穴附近者称小肠痈,前者较为常见[3]。近年来有研究指出阑尾应属免疫器官,对人体功能活动起重要作用,部分患者由于各种因素不再接受手术治疗[4-5]。而随着对中医理论的科学化认识以及中医药治疗急症疗效的相关临床报道[6],中医在治疗肠痈方面也渐有优势。然各医家用药灵活多变,为寻其规律,故运用中医传承辅助系统,采用频数分析、关联规则分析、复杂系统熵聚类、无监督熵聚类[7]等方法,对《中医方剂大辞典》[8]中肠痈方剂进行数据挖掘。旨在全面总结肠痈处方用药规律,以期为临床应用提供借鉴。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 方剂来源

本研究以《中医方剂大辞典》为依据,选取主治病证索引中治疗肠痈的内服方剂113首。剔除处方中药物争议大者、用药无从考证者、药物有剧毒者总计12首,方剂数据库共纳入101首肠痈方剂。

1.2 数据标准化处理

参考《中药学》[9]、《中药大辞典》[10]对方剂中药物名称进行标准化处理。如甘草、炙甘草、生甘草统一为甘草,归尾、归身、当归尾、当归统一为当归;因芍药有明确区分,故分赤芍、白芍,瓜蒌分为瓜蒌(全)、瓜蒌子(仁)、天花粉。

1.3 方剂录入

应用中医传承辅助平台系统(V2.5),录入标准化处理后的全部肠痈方剂于“方剂管理”项中,含括方剂名称、中医病名、方剂组成等信息,其中方剂组成包括方剂用法中所记录的药物。并反复核查、修正所有录入信息,确保数据准确无误。

1.4 数据挖掘

应用“中医传承辅助平台”中“数据分析系统”提取全部肠痈方剂。进行药物“频次统计”,并将“频次统计”结果导出;设支持度个数为12,置信度为0.8,进行“组方规律”分析,并将药物组合结果导出;应用“用药模式”及“规则分析”对所得组合用药规律分析;进行“新方分析”,将相关度设为8,惩罚度设为6,进行聚类分析。

2 结 果

2.1 用药频次

2.1.1 中药四气频次统计 在软件的“统计报表系统”中选择“基本信息统计”中的“四气统计”,将152味药物进行四气频次统计,按频次高低排列。寒性药频次居于首位,为270频次,占40.24%;温性药频次为193,占28.76%;平性药物频次为148,占22.06%;热性药频次为40,占5.96%;寒性药频次为20,占2.98%。

2.1.2 中药五味频次统计 在软件的“统计报表系统”中选择“基本信息统计”中的“五味统计”,将152味药物进行五味频次统计,按频次高低排列。苦味药频次最多,为347味,占34.05%;甘味药频次次之,为338味,占33.17%;辛味药频次为244,占23.95%;酸涩药频次为48,占4.71%;咸味药频次为42,占4.12%。

2.1.3 中药归经频次统计 在软件的“统计报表系统”中选择“基本信息统计”中的“归经统计”,将152味药物进行归经频次统计,按频次高低排列,其中用药归肝经 339次(17.21%)、归脾经 327次(16.60%)、归心经312次(15.84%)、归胃经 292次(14.82%)、归肺经 259次(13.15%)、归大肠经 166次(8.43%)、归肾经 136次(6.90%)、归心包经39次 (1.98%)、归膀胱经37次(1.88%)、归胆经 30次 (1.52%)、归小肠经 25次(1.27%)、归三焦经 8次(0.41%)。

2.1.4 中药使用频次统计 见表1。在软件的“数据分析系统”中选择“频次统计”,对152味中药进行频次分析,将得到的药物频次从高到低依次排列。使用频次≥10的药物有21味。

表1 治疗肠痈方剂用药频次统计(频次≥10)

2.1.5 常用药物(频次≥10)功效统计 将21味常用药物进行功效分类,其中清热药5味(23.81%),补虚药4味(19.05%),利水渗湿药 3味(14.29%),活血化瘀药3味(14.29%),泻下药2味(9.52%),化痰止咳平喘药2味(9.52%),温里药1味(4.76%),解表药 1味(4.76%)。

2.2 关联分析

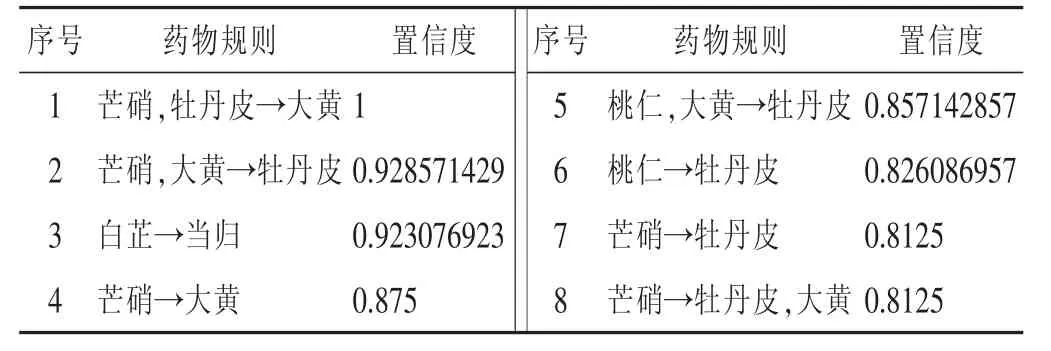

见表2,表3。在软件的“数据分析系统”中选择“组方规律”项,设支持度个数为12,置信度为0.8,进行关联规则分析。将结果按照药物组合出现的频次高低,从高到低进行排列。

表2 治疗肠痈方剂中药物模式频次统计(频次≥12)

表3 治疗肠痈方剂中关联规则分析(置信度≥0.8)

2.3 新处方分析

在软件的“数据分析系统”中选择“新方分析”项,将相关度设为8,惩罚度设为6,通过无监督熵聚类方法,得到8组核心药对。见表4。进一步聚类得出治疗肠痈的新处方4首。见表5。

表4 用于新方聚类的核心组合

表5 基于无监督熵聚类的新处方分析

3 讨 论

肠痈在属中医学“内痈”范畴。《外科正宗》云“湿动痰生,多致肠胃痞塞运化不通,气血凝滞不成者三也”。《外科正宗》指出“暴急奔走,以致肠胃传送不能舒利,败血浊气,壅遏而成”。《灵枢·痈疽》谓“寒邪客于经络之中……寒气化为热,热盛则腐肉,肉腐则为脓”。《灵枢·上膈》说“喜怒不适……积聚以留,留则痈成”。故病机可归纳为湿热郁积-气血凝滞、肠络受伤-瘀血凝阻、邪客经络-寒气化热、情志所伤-气机不畅等[11],总有肠道腑气不通、气滞血瘀、瘀久化热、积热发腐成脓[12]。肠痈较早处方为张仲景大黄牡丹汤,以活血化瘀为最,所用药物以大黄、牡丹皮、桃仁等活血化瘀药为代表。然而,辨证论治是中医认识疾病和治疗疾病的原则,故后世结合肠痈发展时期不同、病邪作用时间长短等,将肠痈病理过程分为瘀滞期、蕴热期、毒热期3个阶段[12],分别以活血化瘀、养阴清热、利湿解毒等具体治法对证治疗,一直延用至今。然而一个具体病证要有具体治法,一个证型要有具体治则,而一种疾病也要有总的治法[13]。数据挖掘技术善于发现隐藏新知识,能归纳、推理、演绎到建立新规律模式,最终达到辅助决策的目的[14]。故本研究采用中医传承辅助平台,探究肠痈方剂总治法、治则及具体治法,旨在完善并揭示治疗肠痈方剂的配伍规律。

在四气频次分析中,寒性及温性药物应用较为均衡。《外科正宗》云“夫肠痈者,皆湿热瘀血流入小肠而成也”。以大黄、牡丹皮、芒硝、赤芍等清热药及活血药为代表,功在清热、凉血、解毒、泻下、滋阴;温性药则以当归、人参、黄芪等补虚药为代表,功在活血化瘀、补气温阳利水、暖肝散结。在五味频次分析中,苦辛甘三味药应用居多,苦味药清热泻火、通畅大便、燥湿坚阴,辛味药行气行血,甘味药能补能和能缓。辛苦甘配伍以辛开苦降、斡旋中焦,以调理气机升降、燮理阴阳[15],此为和解大法。在配伍用药中,苦寒大黄配伍辛温当归,寒温并用调阴阳、辛开苦降通降腑气;牡丹皮苦辛微寒,配伍甘淡味茯苓,辛甘化阳、气助血行。在核心组合中,辛苦温之没药或乳香、辛温之白芷与甘寒之天花粉配伍,则寒温并用,能辛开苦降、调畅气机,可化肠痈瘀血,调气血盛衰,以平衡机体阴阳;大黄、牡丹皮配伍瓜蒌三药虽均为寒凉,但辛苦甘合用通调气机,有理气散瘀泄热之功。

在药物归经分析中,以肝、脾胃归经药物居多。归肝经药物以当归、赤芍为代表,肝主藏血,又主疏泄,调节营血循行。当归补血和血、赤芍凉血活血,而大黄活血、丹皮凉血活血,两药与当归配伍,即为大黄牡丹汤的主要药物组成,有通瘀活血之效。脾主运化、胃主受纳,如《金匮要略编注·下血》云“五脏六腑之血,全赖脾气统摄”。乃《医贯·血证论》言“血随气乎,治血必先理气”。高频药白芷为阳明主药,《本草正义》中载其“阳明主药,痈疽为阳明湿热,湿热者温以除之,故排脓生肌止痛”。对肠痈而言,祛瘀血兼除湿热,性味辛散又助行血,实为治疗肠痈要药。在药物组合中,甘草配伍茯苓健脾利气,以补为主;大黄配伍芒硝泄脾胃湿热,以泄为最;而核心药对中大黄配伍黄芪、山药,则健脾胃泄湿热共用,攻补兼施,以适肠痈气滞血瘀、瘀久化湿生热、久病虚实夹杂的不同时期不同病证特点。

在关联规则分析中, 药物规则 1、2、4、5、6、7、8 均为大黄牡丹汤方中药物组合。《金匮要略》中记载“肠痈者……脓未成,可下之,当有血。大黄牡丹汤主之”。大黄、芒硝涤荡实热、宣通瘀滞;桃仁、牡丹皮逐瘀凉血,无论哪两种或三种药物配伍,其治法重在活血化瘀、通腑泄热。药物规则3为白芷、当归配伍,白芷辛温,燥湿发散,有宣散湿热之功,故《大明本草》谓其“为破宿血,生新血,排脓止痛”,白芷、当归配伍重在补血活血、泄热排脓。

在新方分析中,实则将上述高频药物、常用药物组合等进行重组。新处方1、4以活血化瘀、通腑泄热为主,然而用药中辛甘苦合用化阳气、寒温配伍以适阴阳,实则为和法范畴,适用于肠痈瘀滞期患者;新处方2以通腑排脓、养阴清热为主,用药清温消补,属和法范畴,适用于肠痈蕴热期患者,然而本方补益功效较佳,故又适于各型年老体虚肠痈;新处方3以通腑泄热、利湿解毒为主,同新方1、4,也是辛苦甘合用、寒温配伍调阴阳,适用于肠痈毒热期患者,常配伍滋阴温阳药物,以遵病久体虚的治疗原则。所以新处方充分体现了肠痈不同阶段的具体证治,提示中医治疗肠痈应分期辨证论治,前期以瘀热肿痛实证为重,后期以气血津液亏虚为主。然而新处方治法中均体现攻补兼施、理气活血、养阴温阳,《圣济总录》也记载“肠痈由喜怒不节,忧思过甚,肠胃虚弱,寒温不调,邪热交攻,故营卫相干,血为败浊流渗入肠,不能传导,蓄结成痈”。实属和法范畴,意在平复脏腑阴阳气血的偏胜偏衰[16],提供了肠痈处方总治法及治则。

综上所述,通过对101首治疗肠痈方剂的分析,其用药共计152味,寒、温药物使用均衡,寒热并用;归肝、脾、胃经药物使用频次居多,通肠腑、补脾气、化瘀血、养阴血等攻补兼施;使用频次在10及以上的药物有21味,且甘草、大黄、当归、牡丹皮、薏苡仁居于前5位,补气血、滋阴液、温阳气、化瘀滞以气血阴阳并调;药物功效中,清热药、补虚药、利水药、活血药居多,清温消补、攻补兼施;常用药物组合有牡丹皮-桃仁、牡丹皮-大黄、甘草-薏苡仁、甘草-当归等,以活血利水攻下为主,补血滋阴益气为辅,标本兼施;新处方中体现分期辨证论治的具体治法,揭示肠痈总治法及治则。因此,肠痈治法为和法,治则为调理气血阴阳,组方特点寒热并用、攻补兼施、辛开苦降;具体治法包括活血化瘀、通腑泄热、利水消肿、清热解毒、滋阴温阳。在现代中医处方中,既要遵守中医分期辨证论治肠痈,又要着眼于肠痈总的治法及治则。意在为肠痈辨证论治提供新的诊疗思路。

[1]陈红风.中医外科学[M].北京:中国中医药出版社,2016:345.

[2]聂云玲.浅谈中药保留灌肠结合辨证施护在肠痈患者中的应用[J].光明中医,2015,30 (10):2218-2219.

[3]张董晓,张燕生,燕美荣.肠痈中医治疗进展[J].辽宁中医药大学学报,2012,14(2):62-64.

[4]孟烈.中药口服加保留灌肠在急性阑尾炎保守治疗中的应用[J].中国中医急症,2012,21(8):1323-1324.

[5]孙凤林.阑尾炎汤联合抗菌药治疗阑尾炎47例体会[J].临床军医杂志,2011,39(4):627.

[6]李雪苓.中医急症用药与中医急症现代化研究[J].中国中医急症,2005,14(6):571-572.

[7]Yang H,Chen J,Tang S,et al.Newdrug R&D of traditional Chinese medicine-role of datamining approaches[J].Biol System,2009,17(3):329.

[8]彭怀仁.中医方剂大辞典(第1册)[M].北京:人民卫生出版社,1993:12881-12885.

[9]钟赣生.中药学[M].北京:中国中医药出版社,2012:1-482.

[10]南京中医药大学.中药大辞典[M].上海:上海科学技术出版社,2006:3871-3875.

[11]陈谦峰,谢斌.肠痈的源流及病机探微[J].光明中医,2017,32(11):1552-1553.

[12]冯大鹏,程钢,周双红,等.自拟肠痈汤治疗急性阑尾炎临床观察[J].中国中医急症,2015,24(8):1494-1495.

[13]王绵之.王绵之方剂学讲稿[M].北京:人民卫生出版社.2005:29-32.

[14]方永光,陈楠楠,李岩.基于数据挖掘分析黄世林教授治疗重症系统性红斑狼疮的用药规律[J].中国中医急症,2017,26(6):947-951.

[15]胡渊龙,罗伟康.基于阴阳理论的和解剂定义新内涵[J].陕西中医,2017,38(3):380-381.

[16]范铁兵,王婷婷,杨志旭.和法在虚劳(重症迁延期)中的运用[J].中国中医急症,2016,25(12):2270-2274.