危险源和隐患的内涵辨析

2018-05-31许铭

许 铭

(中国地质大学(北京) 工程技术学院,北京100083)

安全生产工作离不开危险源和隐患这两个基本术语。“危险源”是舶来品,随着“职业健康安全管理体系”系列标准的引进和推广,危险源概念广为人知,它是指可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或其组合[1]。“隐患”是我国特有的术语(正式称谓为“事故隐患”,全称为“生产安全事故隐患”),是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷[2]。权威文献一直未明确“危险源”和“隐患”这两个术语之间的关系,造成使用中的困惑和混淆。这个重要的理论问题已引起我国学者们的广泛关注,如丁新国等[3]研究指出,我国对危险因素、危险源和危险等重要概念解释不清,甚至相互混淆;傅贵等[4]研究指出,危险源与隐患关系不清晰给危险源识别工作带来诸多不便;陈全[5]研究指出,一些与事故因素相关的术语,如危险源、危险因素、有害因素、不安全因素、事故隐患等在我国存在不加诠释、随机出现的现象。由于概念不清,我国国家安监总局颁布的《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(以下简称《规定》)[2]中关于一般隐患、严重隐患的分级原则无法操作,实践中通常用可能的死伤人数、直接经济损失、整改时间、整改所需资金等指标对隐患进行分类与分级[6-7]。然而,可能的死伤人数、直接经济损失是未知的,整改时间、整改所需资金有较大的不确定性,导致隐患分级的经验无法复制和推广。为了解决隐患分级的问题,我国国家安监总局近年来只能采用清单方式罗列一些重点行业的若干重大隐患,供大家执行。当前的隐患分类与分级方法无法形成完整的理论体系。

本文分析归纳了我国关于危险源和隐患两个术语之间关系的研究,认为大体有3种认识[6]:①危险源就是隐患,隐患就是危险源[4];②隐患是在控制方面存在明显缺陷(不安全状态)的第一类危险源[8];③危险源不是隐患,它们的范畴不同[9-11]。而要阐明危险源与隐患之间的关系,就必须对它们的内涵进行辨析。为此,本文在分析危险源和隐患两个术语的现象和致因的基础上,讨论它们的实质,进而厘清它们之间的关系。

1 危险源和隐患表征的现象

分析事故(伤害)原因是重要的安全工作。基于“人-机-环”系统模型,人们将事故原因区分为人的、机器(械)的或物的、环境的原因以及组织协调生产要素的管理原因。《规定》[2]中对隐患的定义显然是基于“人-机-环”系统模型的。我国《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861—2009)标准中将这些称之为危险和有害因素[12],也是基于“人-机-环”系统模型的,该标准附录中的危险和有害因素大多数是“隐患”可观察的特征或表现。基于社会技术系统模型,人们将事故原因区分为技术子系统原因、社会子系统原因,技术子系统又分为硬技术和软技术(软件等),社会子系统又分为正式组织、非正式组织。“人-机-环”系统与社会技术系统并非一一对应的关系,所以事故原因的分类也不一致。硬技术的具体问题主要体现在“机、环”两方面,“人、管”方面的具体问题可归类到社会子系统,而软技术、组织文化等问题的分析使得社会技术系统有更丰富的视角,但仍然可把它们看作“隐患”可观察的特征或表现。

我国《职业健康安全管理体系——实施指南》(GB/T 28002—2011)[1](以下简称《实施指南》)附录C中列举了4类危险源:物理性危险源(如滑溜或不平坦的场地)、化学性危险源(如吸入烟雾、有害气体或尘粒)、生物性危险源(如经接触传染)、社会心理危险源(如工作量过度),而罗列的这些情形是危险源这个术语可观察的特征或表现。

综上所述,危险源和隐患都有可观察到的现象。但下定义可能是较困难的工作,因为定义所包含的必须是也只能是该事物的本质属性。《规定》[2]中对隐患下的定义着眼于导致事故的情形,因此是具有现象学特征的定义,这导致它不能解释一个事实:有隐患并不必然发生事故。《实施指南》[1]中对危险源下的定义着眼于导致伤害和(或)健康损害的情形,但同样地,它也不能解释一个事实:有危险源并不必然导致伤害和(或)健康损害的发生。究其原因,笔者认为还是没有抓住其本质属性。要回答这些问题,就需要对危险源和隐患两个术语的致因关系进行分析。

2 危险源和隐患的致因关系

各种事故致因理论反映了人们对事故原因的因果关系、层级关系、主次关系和矛盾关系等的逻辑思维。

2. 1 国内主流事故致因理论

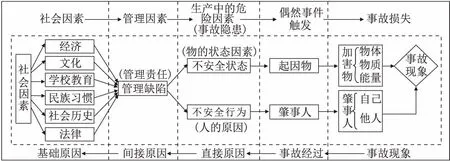

图1为国内主流的综合论事故模型[13]。该模型认为:社会因素、管理因素长期存在,当物的不安全状态和人的不安全行为在时空交叉时就会发生事故,造成损失;隐患是直接原因,管理缺陷是间接原因,社会因素是基础原因,它们是层层递推的关系,当控制住一个环节,比如消除隐患,就斩断了事故形成的链条。

图1 国内主流的综合论事故模型Fig.1 Mainstream comprehensive accident models in China

2. 2 国外主流事故致因理论

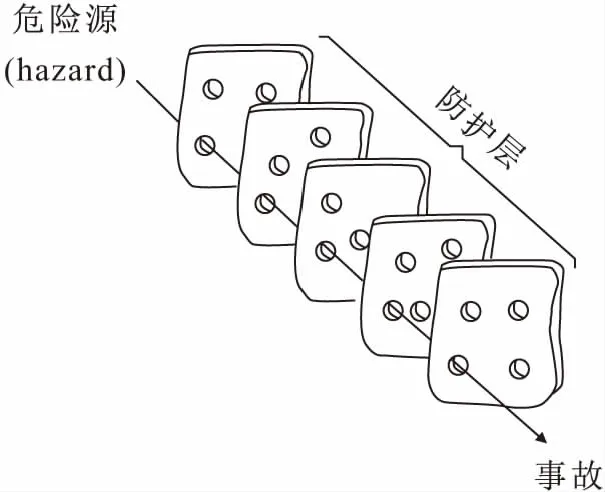

图2为国外流行的瑞士奶酪模型[14]。提出该模型的瑞森(Reason)认为:危险源是事故的根源,需要采取各种防护层予以控制;但防护层上总会出现漏洞,当这些漏洞同时出现时,这些防护层就失去了作用,进而导致事故;防护层上的漏洞有的是潜在条件造成的,有的是突发故障造成的。

图2 国外流行的瑞士奶酪模型Fig.2 Prevalent Swiss cheese model overseas

图2和图1都来源于多米诺骨牌连锁模型。其中,图2为典型的危险源控制模型(或者说失控模型),查找和堵塞漏洞是防范事故的关键;图1说明为了防范事故需要消除基础原因、间接原因、直接原因等,但图1没有危险源的概念,同时隐患并不包括管理缺陷。而《规定》[2]中将管理缺陷包含在隐患定义中,反映了对隐患定义认识上的进步。

2. 3 非线性事故致因理论

许铭[15]认为人们对安全生产问题的复杂性分析不足,城镇化、工业化、全面信息化使企业和个人的开放性空前高涨,如今的安全生产问题远比过去的情形要复杂得多,因此应基于开放的复杂巨系统理论认识安全生产问题的复杂性;汪送[16]提出了认知-约束模型,分析了复杂系统事故致因与演化过程,认为认知是前提,约束是手段,安全是目标;Leveson[17]质疑事故因果连锁理论模型的合理性,指出事故是一个涉及社会技术系统的复杂过程,包括立法、政府监管、行业自律、保险促进、公司管理以及技术人员、操作人员等多层主体,认为事故是层级之间的约束出现了问题而造成的,并基于控制论的致因将事故因素划分为约束不足、执行不足和反馈不足三类,提出了一个非线性事故致因模型——STAMP模型(Systems-Theoretic Accident Modelling and Processes model,基于系统理论的事故模拟与进程模型),用来分析三类事故因素。该非线性事故致因模型是对经典的事故因果连锁理论模型的反思,认为能量(危险物质)等危险源已不是导致事故的关键所在,组织对它们的失控才是关键。

3 危险源和隐患的内涵

内涵即存在论,是指什么才是它的真正特性或根本特征。这就需要透过现象看本质,在事故致因理论等逻辑思维的基础上,阐明危险源和隐患两个术语的实质。

3. 1 危险源的实质

能量意外释放理论为防范事故提供了重要指导,它认为事故的物理实质是能量的不正常转移[13]。该理论指出,要防范事故就需要首先找到这些能量,它们是导致危险的源头——根本原因,即内因。如图2所示的瑞士奶酪模型也反映了这种认识。从这个意义上,“危险源”这个词真是一个精准的翻译。此外,“危险源”这个词也符合汉语言对“源头”的普遍理解,也与日常经验相契合,所以人们很快就接受了危险源这个概念。在此基础上,重大危险源概念也很好理解,就是指那些能级、量级很大的危险源。

钱新明等[18]提出危险源可划分为两类:第I类危险源是指可能发生意外释放而伤害人员和破坏财物的能量、能量载体或有毒、有害、危险物质;第II类危险源是指导致第I类危险源失控,即造成第I类危险源的屏蔽失效的各种因素,如硬件故障、人员失误或环境因素等。这种分类似乎更加简洁,但两类危险源的本质是截然不同的,前者是物质能量范畴,后者是措施(条件)范畴。本质不同而使用同一个术语——危险源,这有悖于术语的定义规则。随着两类危险源观点的流行,反而导致国内对危险源概念理解的困惑和混乱。

我国《实施指南》[1]中对危险源的解释代表了国际普遍认识。为了准确理解危险源的定义,该《实施指南》中举例如下:根源——如运动的机械、辐射或能量源等;状态——如在高处工作等;行为——如手工举起重物等。可见,具有可能失控的能量(危险物质)是危险源最重要的内在特征。只是该《实施指南》附录C中所列的社会心理危险源显然不能直接等同于这些例子中的能量(危险物质),而是指能导致负面社会心理状态(应激、焦虑、疲劳、沮丧)的情形。这些现在皆称之为“负能量”,倒也能与能量搭上界。

综上所述,具有可能失控的能量(危险物质)是危险源的本质特征,这一点是多数学者的共识[3,5-6,19]。据此,笔者给危险源下一个新的定义:是指具有可能失控的超高能量、危险物质、危险状态的系统、技术、活动、场所等。这个定义反映了其本质属性,而现有的定义强调其可能导致的后果(属于外延范畴),因此新的定义更准确。

笔者认为,GB/T 28000系列标准是从后果(事故、伤害、健康损害、环境破坏等,新版本去掉了环境破坏)的角度定义危险源,这有利于人们更直观地认识它。但是,这个定义没有突出危险源的本质,反而限制了人们对危险源的准确理解。因为事故(事件)后果是随机出现的,按这个定义,不产生显著后果的事件及其因素常常被人们忽视,导致危险源辨识不全、不准。深层次讲,从物质(能量)角度,危险源是科学技术和人类活动本身,体现了科学技术和人类活动这把双刃剑的另一面——潜在的威胁或负面效应。汽车、动车、大飞机、大型炼化装置、巨型储罐、核电站、纳米技术、信息技术、采矿、宇宙探险等科学技术及人类活动是人类孜孜以求的追求和梦想,一方面为人类造福,另一方面带来了前所未有的危险,它们本身就是危险源。所以,不论是工业生产还是日常生活,都有危险源。这样去认识危险源,视野就更宽阔,理解就更深入,辨识就更准确全面,安全工作的基础才会更扎实。

3. 2 隐患的实质

图1综合论事故模型指出隐患是导致事故的直接原因。根据事故链式模型,消除这些直接原因就能中断事故演变过程,从而防范事故发生。但图1的模型没有说明发生事故的根本原因,而是指出当偶然事件触发时,加害物(物体、物质、能量)会对当事人或他人造成伤害。可见,造成伤害的根源是物体、物质、能量等,它们即是危险源。因此,图1综合论事故模型虽然未能提出危险源术语,但隐含了对危险源的认识,或者其假定危险源是早就存在的、无法消除的。图2的模型更加清楚、直观地说明了查找和堵塞漏洞是防范事故的关键。但Reason未给其模型中的漏洞确定一个术语,笔者[6]认为这些漏洞正是国内所说的隐患,国内常说的“查隐患、堵漏洞”正反映了这种认识。非线性事故致因模型认为一个组织对生产过程缺乏约束或约束不力是发生事故的关键,笔者认为这些约束问题恰恰属于隐患的范畴。

笔者[6]基于防护层模型探讨了隐患的实质及其分类问题,见图3。为了保证安全,人们根据纵深防御理念对危险源设置各种防护层,层层防护使人们面对的现实风险可接受。但是任何技术措施都会老化,任何制度都会僵化,每个人都有难以克服的惰性,这些都属于隐患,它们会使安全防护措施的功能劣化,导致现实风险增大;反过来,如果防护措施效力下降了,则必然有隐患。可见,隐患与防护措施效力下降是一一对应的关系,并非与发生事故一一对应;隐患属于安全条件、安全措施范畴,这是隐患不同于危险源的本质区别。技术措施的老化、制度的僵化、人员自身的惰性,这些都是产生隐患的根本原因,也是安全生产实践的巨大挑战。

图3 基于纵深防御理念的事故致因模型Fig.3 Accident causation model based on concept of defense-in-depth

据此,笔者给隐患下一个新的定义:是指造成控制危险源安全措施(条件)缺失、低效、失效的违法违规现象或行为。这个定义基于隐患的本质属性,因此相比从导致事故角度所下的定义更准确,而且这样定义更契合实践经验。

3. 3 隐患的分类与分级

由于对隐患的内涵认识不清,导致对隐患的分类与分级比较混乱。笔者研究了隐患的分类与分级问题[6],将隐患划分为设计建造、基本控制、超限报警、安全控制、主动防护、被动防护、应急响应7类,或者可粗略分为设计建造、生产经营、应急3类,并按隐患的表象将其划分为技术类隐患、管理类隐患和行为类隐患,这样的分类适合于各行各业,体现了理论的彻底性,但由于篇幅所限,详细内容可参看文献[6],本文仅讨论隐患的分级问题。

相对于分类,隐患的分级问题、特别是重大隐患的认定问题,由于涉及法律责任,比较敏感,因此也更加棘手。国内对隐患的分级不统一,归纳起来主要有:2级(国家、大多数省市)、3级(河南、上海)、4级(云南)、5级(江苏、宁夏);所采用的分级指标也各不相同,主要有:可能造成的死伤人数、急性中毒人数、直接经济损失、整改时间、整改所需资金等,而前3项指标属于划分事故等级的指标,国内绝大多数省市都按这三个指标认定重大隐患,但经常导致认定纠纷,因此有些地方政府规定出现争议需要请第三方安评机构裁定。

此外,为了提高隐患分级的可操作性,一些地方政府改用超过了规定整改时间[如:7天(上海)、15天(青岛)、30天(河南)、180天(湖北)]或超过了规定整改所需资金(如:100万元、500万元、1 000万元)就判定为重大隐患。但是整改时间、整改资金有较大的不确定性,这种认定方法的合理性受到质疑。如前所述,隐患的实质作用是使防护措施的效力下降,整改时间、整改资金只是反映了整改隐患所需成本的大小,并不能反映隐患造成安全措施防护性能下降的程度,因此这种方法也未抓住实质,经常导致争议。

笔者根据隐患造成安全措施防护性能下降的程度,将隐患分为3级:1级隐患显著影响安全措施的安全功能,使其主要功能丧失或整体瘫痪,影响到全局,属于严重隐患;2级隐患使安全措施的部分功能丧失,属于中等隐患;3级隐患仅影响安全措施的1项或少数功能,安全措施的整体功能仍能保持,属于一般隐患,见表1。从隐患分级管理的角度,可分别由厂、车间、班组管控消除,而厂级隐患可由属地政府认定为重大隐患对其实施备案和督办。

表1 隐患分级表Table 1 Ranks of Yinhuan

这种隐患分级基于隐患的本质,简单明了,易于交流,方便操作,体现了理论的彻底性,对隐患排查治理工作具有很好的指导性。这样分级隐患后,重大隐患的判定难题就迎刃而解了。所谓重大隐患就是指安全措施(条件)缺失、失效、严重低效的情形。

3. 4 危险源和隐患的关系

综上所述,危险源是物质(能量)范畴,隐患是安全措施(条件)范畴。从事故(职业病)酝酿、发展、发生的全过程来看,危险源是内因,其决定固有风险的类型和大小;隐患是外因,其削弱了安全措施的效力,因而增加了现实风险。危险源和隐患服从唯物辩证法的内外因作用原理:内因是变化的根据,外因是变化的条件,外因通过内因而起作用。即:事故(职业病)是危险源和隐患内外因共同作用的结果。阐明危险源和隐患属于内外因关系具有非常重要的理论和现实意义,不仅有利于学科基础理论(如学科的研究对象问题[11]、学科的公理体系[10]等)的讨论,同时也有利于安全生产实践工作的有效开展。

3. 5 隐患的翻译

国内对隐患的翻译也是一个急需解决的突出问题。文献中隐患被翻译为:accident potential、potential hazards of accident、accident hidden risk、hidden danger、potential hazards、hidden perils、accident peril等。这些翻译的核心词accident、danger、hazards、perils、risk都是不期望的结果,它们可能是由于安全措施(条件)的缺少、低效或失效导致的,但显然不是安全措施(条件)本身。这些翻译仅仅是机械地直译,未能体现隐患的本质,不但国人费解,外国人就更加茫然了。笔者认为,隐患是中国特有的术语,还不如直接翻译为拼音“Yinhuan”,一方面国外没有完全对等的术语,另一方面可消除国内翻译的混乱,同时也显示了中国对安全科学基础理论的贡献。

4 结 论

为了准确理解危险源和隐患两个术语的内涵,本文剖析了它们表征的现象和致因关系,讨论了它们的本质,并在此基础上对危险源和隐患进行了重新定义,论述了它们之间的关系以及隐患的翻译等问题,得到如下结论:

(1) 具有可能失控的能量(危险物质)是危险源的本质特征。危险源是指具有可能失控的超高能量、危险物质、危险状态的系统、技术、活动、场所等。危险源是科学技术和人类活动本身,体现了科学技术和人类活动这把双刃剑的另一面——潜在的威胁或负面效应。

(2) 隐患的实质作用是造成安全措施(条件)的防护性能下降,隐患与防护措施效力下降是一一对应的关系,并非与发生事故一一对应;隐患属于安全条件、安全措施范畴。隐患是指造成控制危险源安全措施(条件)缺失、低效、失效的违法违规现象或行为。

(3) 危险源和隐患属于内外因的关系:危险源是内因,其决定固有风险;隐患是外因,其增加现实风险;内因是变化的根据,外因是变化的条件,外因通过内因而起作用;事故(职业病)是危险源和隐患内外因共同作用的结果。

(4) 隐患是中国特有的术语,建议将其直接翻译为拼音“yinhuan”,一方面可解决翻译的难题,另一方面也显示了中国对安全科学基础理论的贡献。

参考文献:

[1] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.职业健康安全管理体系——实施指南:GB/T 28002—2011[S].北京:中国标准出版社,2011.

[2] 国家安监总局.安全生产事故隐患排查治理暂行规定[EB/OL].[2008-01-10].http://www.chinasafety.gov.cn.

[3] 丁新国,赵云胜.危险源与危险源分类的研究[J].安全与环境工程,2005,12(3):87-90.

[4] 傅贵,李亚.7个标准中危险源的定义、内容和分类研究[J].中国安全科学学报,2017,27(6):157-162.

[5] 陈全.事故致因因素和危险源理论分析[J].中国安全科学学报,2009,19(10):67-71.

[6] 许铭,吴宗之,罗云,等.基于LOP模型的事故隐患分类分级研究[J].中国安全科学学报,2014,24(7):15-20.

[7] 董继业,马参国,王建军,等.事故隐患差异化整治模型及其在军工单位的应用研究[J].安全与环境工程,2016,23(6):129-134.

[8] 隋鹏程,陈宝智,隋旭.安全原理[M]. 北京:化学工业出版社,2005.

[9] 曹琦.试论安全学科中的基本原理、命题及概念群[J].中国安全生产科学技术,2008,4(4):104-107.

[10]许铭,吴宗之,罗云.安全生产领域安全技术公理[J].中国安全科学学报,2015,25(1):3-8.

[11]许铭,吴宗之,罗云,等.论安全科学的研究对象[J].中国安全科学学报,2015,25(12):3-8.

[12]国家技术监督局.生产过程危险和有害因素分类与代码:GB/T 13861—2009[S].北京:中国标准出版社,2014.

[13]《安全科学技术百科全书》编委会.安全科学技术百科全书[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2003:67.

[14]Reason J.HumanError[M].New York:Cambridge University Press,1990:1-19.

[15]许铭.就天津“8.12” 事故论安全生产问题的复杂性[J].中国安全科学学报,2017,27(4):7-12.

[16]汪送.一种事故致因系统论模型:认知-约束模型[J].安全与环境工程,2014,21(6):140-143.

[17]Leveson N G.Applying systems thinking to analyze and learn from events[J].SafetyScience,2011,49:55-64.

[18]钱新明,陈宝智.重大危险源的辨识与控制[J].中国安全科学学报,1994,4(3):16-21.

[19]李智,樊运晓,张书豪,等.特高压工程施工重大危险源管控程序研究[J].安全与环境工程,2015,22(1):152-157.