基于数值模拟的岩溶区地表沉降应用控制研究

2018-05-30肖中诚张义平刘怀谦王春华

肖中诚,张义平,2,3,刘怀谦,王春华,何 鑫

(1.贵州大学 矿业学院, 贵州 贵阳 550025;2.贵州省非金属矿产资源综合利用重点实验室,贵州 贵阳 550025;3.贵州省复杂地质矿山开采安全技术工程中心, 贵州 贵阳 550025)

0 引 言

我国西南岩溶广泛分布,其地下蕴藏的煤炭资源也十分丰富,而煤矿开采诱发的地表沉降问题已成为影响矿井经济效益和生产安全的关键问题.目前,对于一般地质地貌区域的地表沉降规律前人已经做了大量的研究,并取得了许多成果,而对于岩溶地区开采扰动诱发的地表沉降应用控制研究虽然也取得了一些成果,但进展较慢.靳建明等[1G2]通过数值实验、物理实验、现场实例相结合的方法,对开采过程中覆岩破坏、地表沉降机理进行研究,计算出裂隙带、冒落带的高度,同时建立预测模型.廉海等[3]应用FLAC数值软件,对地下开采诱发的地表沉降问题进行研究,得出开采过程中不同阶段的地表移动曲线,并简要的阐述了地表沉降的控制措施.唐春安等[4]在充分考虑岩体的材料非均质性以及层理存在的基础上,利用RFPA2D数值软件从岩体裂纹产生、发育、覆岩破坏过程分析覆岩移动和地表沉降之间的联系.李鹏[5]运用FLAC3D软件通过数值模拟分析和物理实验研究采宽、坡度对地表移动变形的规律,得到了篙峪煤矿开采后的覆岩位移场、应力场和破坏场,探讨地表变形规律.于楷[6]运用RFG PA分析了地下开挖引起的上覆岩层及地表移动,并通过理论计算得出了“三带”高度,验证了关键层变形对整个覆岩移动变形的影响.黄璜[7]从实际情况出发,分析了贵州省岩溶地区煤矿开采过程中应注意的事项,及对开采引起的岩溶地表塌陷地暗河水的治理措施.Jonesll等[8]等研究了采空区上部覆岩中隐伏的断裂、溶洞、溶井、溶道、空洞的移动变形对地表沉降的影响.由于岩溶区地表沉降问题相对复杂,一般地质地貌区域的地表沉降规律并不完全适用于岩溶地区,因此,有必要对岩溶地区地下开采诱发地表沉降的应用控制进行研究.

1 工程概况

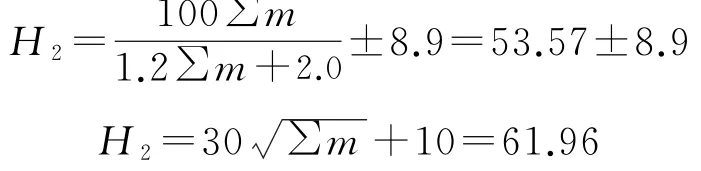

贵州岩溶区某矿1503工作面的倾向长为986~1010 m,平均1000 m,走向长为150 m,面积为150000 m2.5#煤层作为1503工作面的主采煤层,其煤种为无烟煤,煤层结构稳定且简单,煤层厚度1.3~4.4 m,平均采厚为3 m.工作面区域煤层总体呈3°单斜构造,属简单地质构造,采面沿倾向布置,在煤巷30~170 m段发育有一宽缓起伏的小型背斜,局部岩层倾角增大到15°,煤层顶底板特征详见表1.

2 数值推导分析

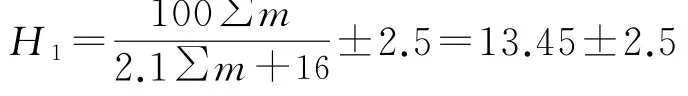

2.1 数学模型确定“三带”高度

根据研究矿区地质资料,结合1503工作面煤层顶板岩性情况和经验公式,计算出5#开采过程中其冒落带和裂隙带的最大高度H1、H2分别为:

从上述理论计算得:5#煤层开挖过程中,1503工作面冒落带高度在10.95~15.95 m范围内;裂隙带高度在44.64~62.47 m 范围内.

表1 5#煤层顶底板特征

2.2 数值计算模型的建立

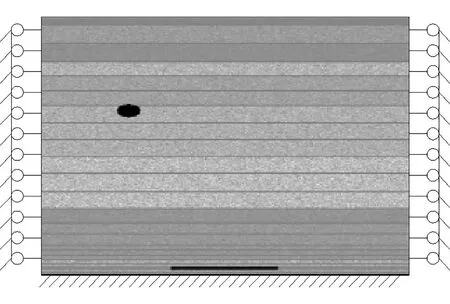

根据1503工作面地质资料应用RFPA-Strata建立计算模型(见图1).模型实际尺寸在水平和垂直方向上分别取500,350 m,网格划分为500×350=175000个单元,模拟过程中将5#近似看成水平煤层,即煤层倾角取0°.采用平面应变问题,水平方向和底部边界均设置位移约束,由于所建模型建到了地表,模型上部为自由边界,为了使模型更加接近于实际情况,在岩层之间的薄弱层理,厚度较大的岩层内部设置弱面,并将性质相近,厚度较薄的岩层合并,考虑覆岩的自重应力.在九级滩段中设置一个长轴24 m、短轴19 m的椭圆形溶洞,计算模型如图1.考虑边界效应的影响,模型两边各留175 m宽的煤柱,利用软件的分步开挖功能从左向右开挖10步,每步向右推进1 m,共推进150 m,开挖厚度为3 m.

图1 数值计算模型

2.3 数值模拟结果及分析

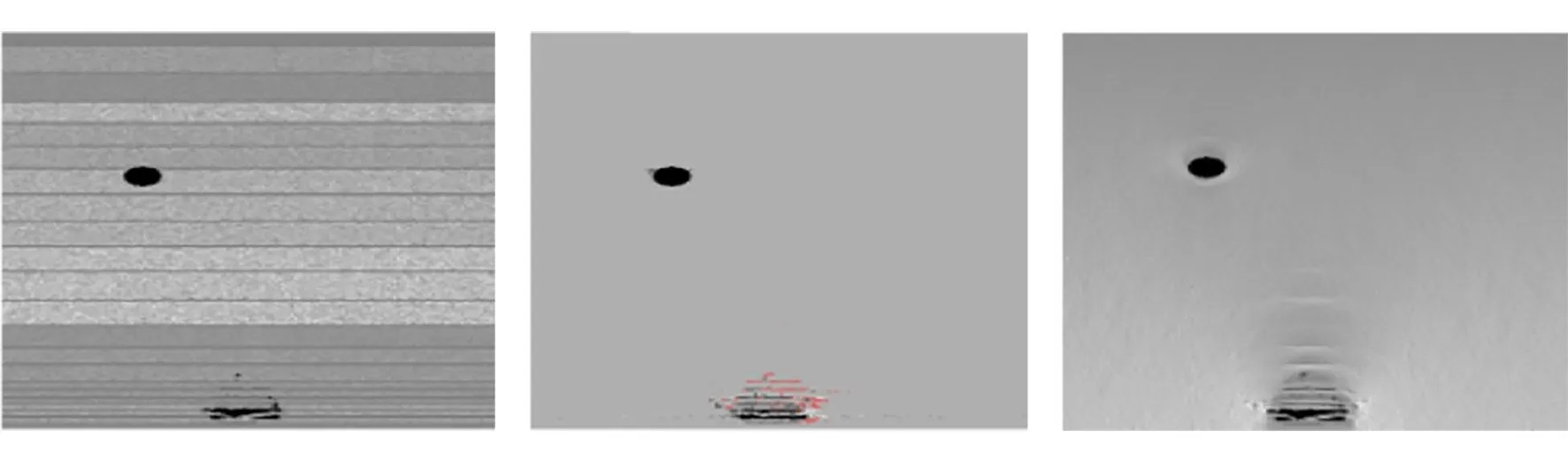

2.3.1 工作面回采时覆岩移动破坏过程

由图2可知,开切眼形成后,在开挖引起的卸荷膨胀变形及岩层自重作用下,覆岩内部应力重新调节,采空区上方形成一个应力拱,其中应力拱范围内的岩层水平方向上受挤压,在垂直方向上受拉,而在应力拱范围之外,岩层的应力重分布主要是自重引起的,受采动影响较小.在采空区上方,覆岩卸压,形成卸压区,应力拱所处的岩层以及溶洞附近应力集中,形成增压区.其中两侧煤柱处亮度大,表示所受压应力明显增大,煤柱和应力拱形成的拱形结构对其上的岩层起到支撑作用.

图2 工作面推进15 m

由图3可知,由于开采扰动、覆岩自重提供动力作用及采空区提供的移动空间,上覆岩层发生移动变形,且变形量在工作面的推进过程中不断变大,当顶板岩层间变形量达到一定值,覆岩开始出现离层现象,悬空的顶板中间以及两端产生大量破坏裂纹,溶洞附近也产生破坏裂纹,并不断向四周扩展延伸.当工作面推进至60 m时,由于顶板破坏裂纹累积到一定程度,直接顶自右开始发生拱形破断,并冒落在底板上,此时,直接顶发生冒落.岩层的冒落和溶洞顶板的破坏都是拉伸破坏,采空区两侧附近发生剪切破坏.

图3 工作面推进60 m

由图4可知,老顶发生冒落,顶板发生初次来压,初次来压步距为75 m,老顶冒落后,其上覆岩层也随着冒落.

由图5可知,破坏裂纹由于没达到最大高度而继续向上不断发展,岩层破断范围随着裂纹发展不断变大,离层自下向上不断发展,溶洞附近破坏裂纹也相应增多,上覆岩层不断冒落.

图4 工作面推进75 m

图5 工作面推进105 m

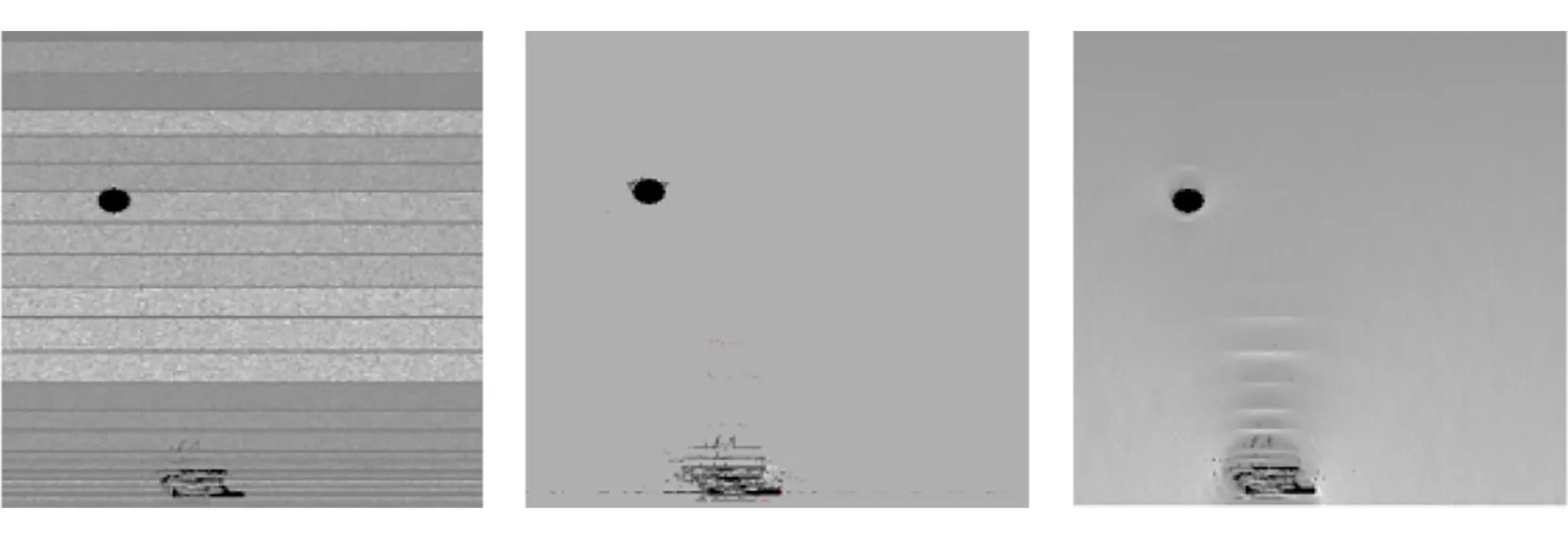

由图6可知,推进至135 m时,覆岩变形破坏范围继续扩大,停采线一侧不断发生岩层冒落.

由图7可知,推进至150 m时,随着开采的不断进行,覆岩移动变形、离层、冒落范围继续扩大,裂隙带破坏裂纹数量也随之增加,但增加速度并不快.溶洞附近的裂纹向四周发展,由于溶洞距离煤层较远,因此受开采扰动程度不大,溶洞附近破坏裂纹发展不是很剧烈,加之溶洞上方覆盖层较厚,开采对溶洞的扰动影响不是很大,溶洞上方岩层出现的拉伸破坏未能发展到地表.

图6 工作面推进135 m

图7 工作面推进150 m

通过分析图形可知,5#煤层开采过程中,1503工作面的冒落高度为17 m;裂隙带高度为44 m,与理论计算的结果相差不大.

2.3.2 地表及内部覆岩移动规律分析

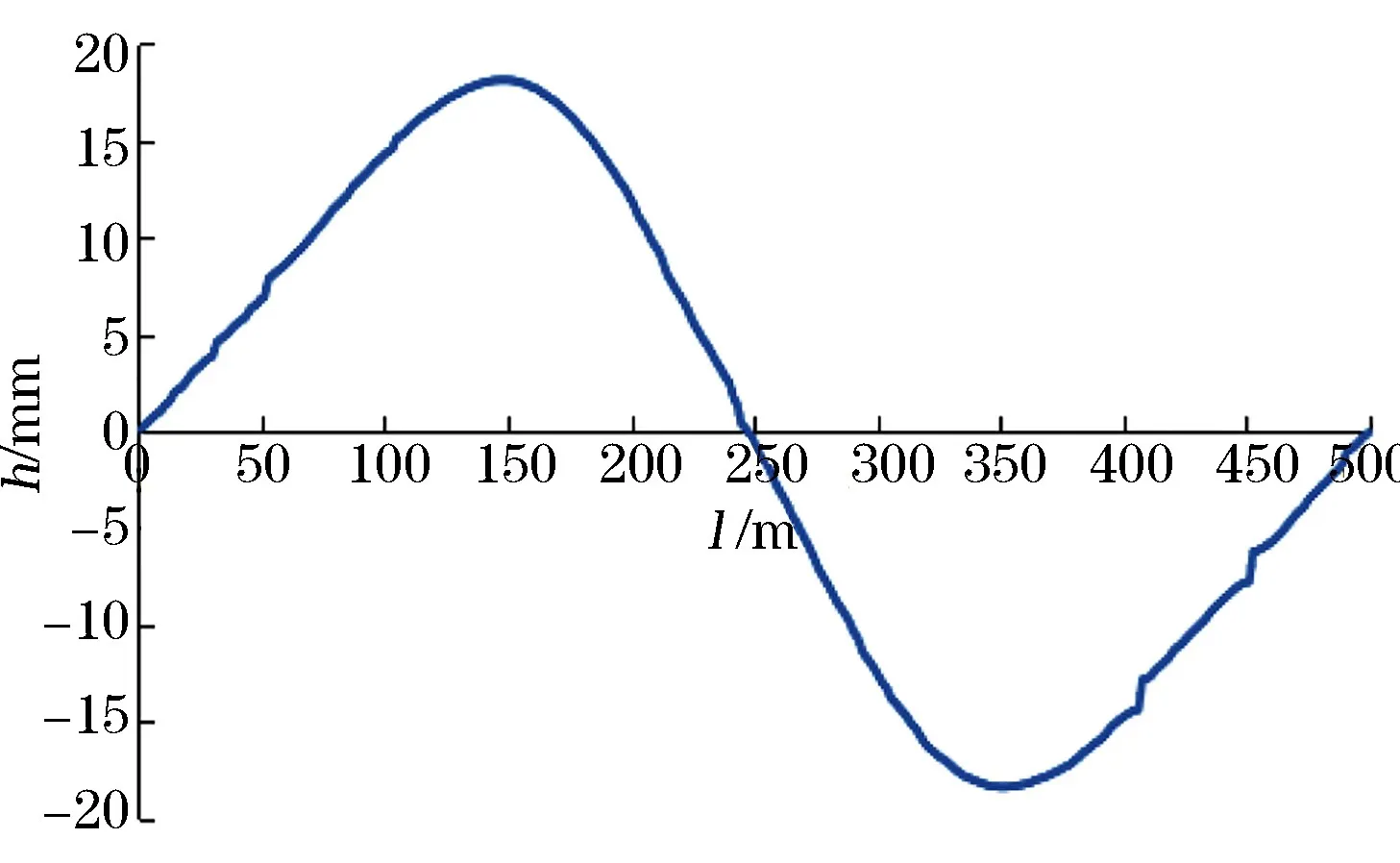

从图8可以看出,地表沉降盆地两侧均向采空区移动.地表点移动稳定后,水平移动位移最大值为18.2 mm.位移为零的接近于采空区中部.采空区正上方的覆岩活动比两侧煤柱上方的覆岩运动剧烈,地表下沉最大值在采空区中部,采空区两侧的地表下沉量较采空区上方地表偏小.其中采空区左侧因为九级滩段第一二亚断中含有溶洞,在采动影响下,加上溶洞的存在为其上覆岩层的移动提供了空间,使得采空区左侧地表的下沉位移稍微大于采空区右侧地表的位移量.地表垂直位移最大值大约为142 mm.

图8 地表水平位移曲线

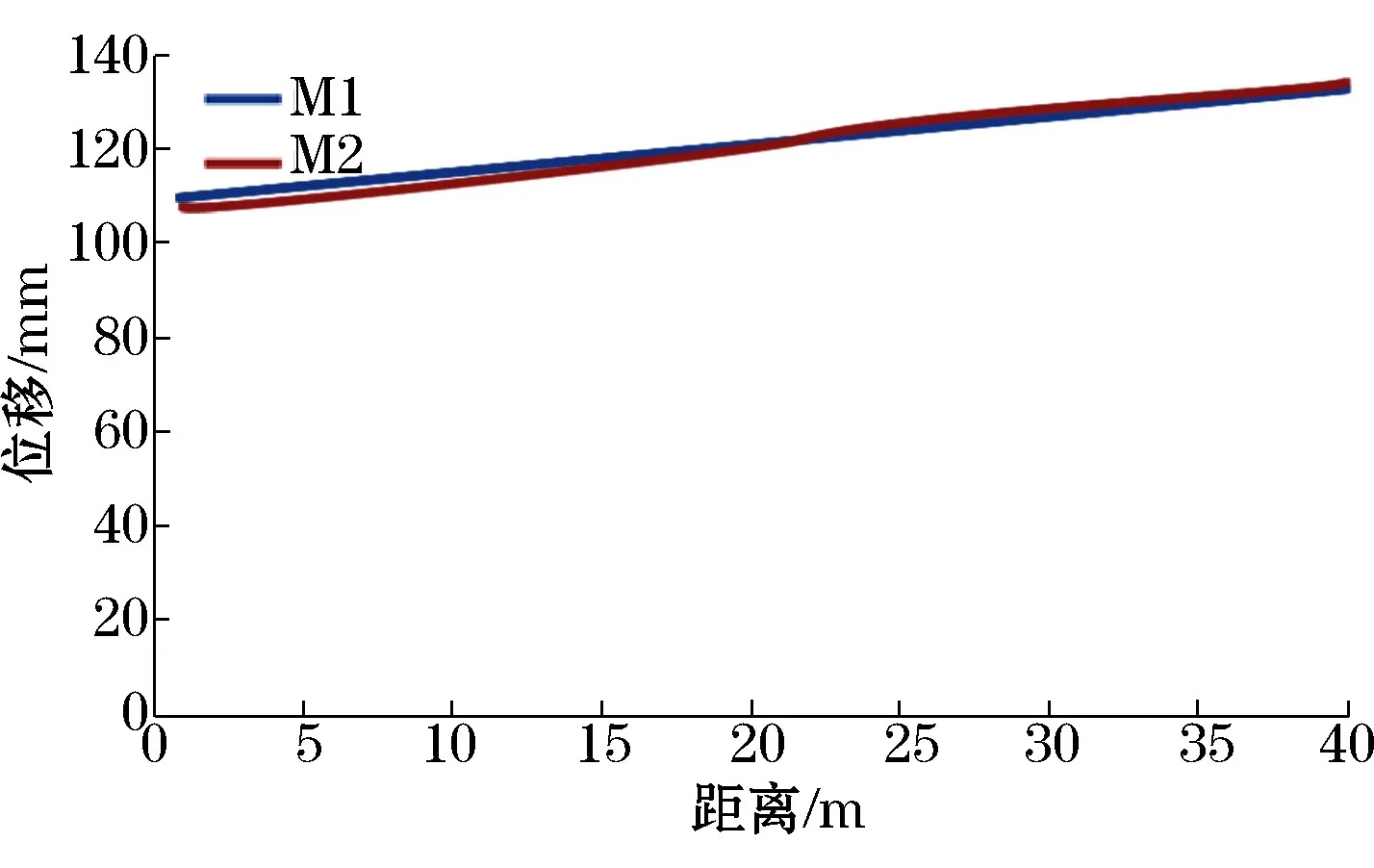

由图9可知,在溶洞上下方岩层内距离溶洞等距离处标志两条直线M1、M2,导出地表稳定后两条标志线位移数据并绘制成曲线图,由于溶洞为其上部岩层的移动提供了移动空间,在溶洞上方一定范围内,M2上方岩层内M1位移量大于M2.

图9 溶洞附近岩层位移曲线

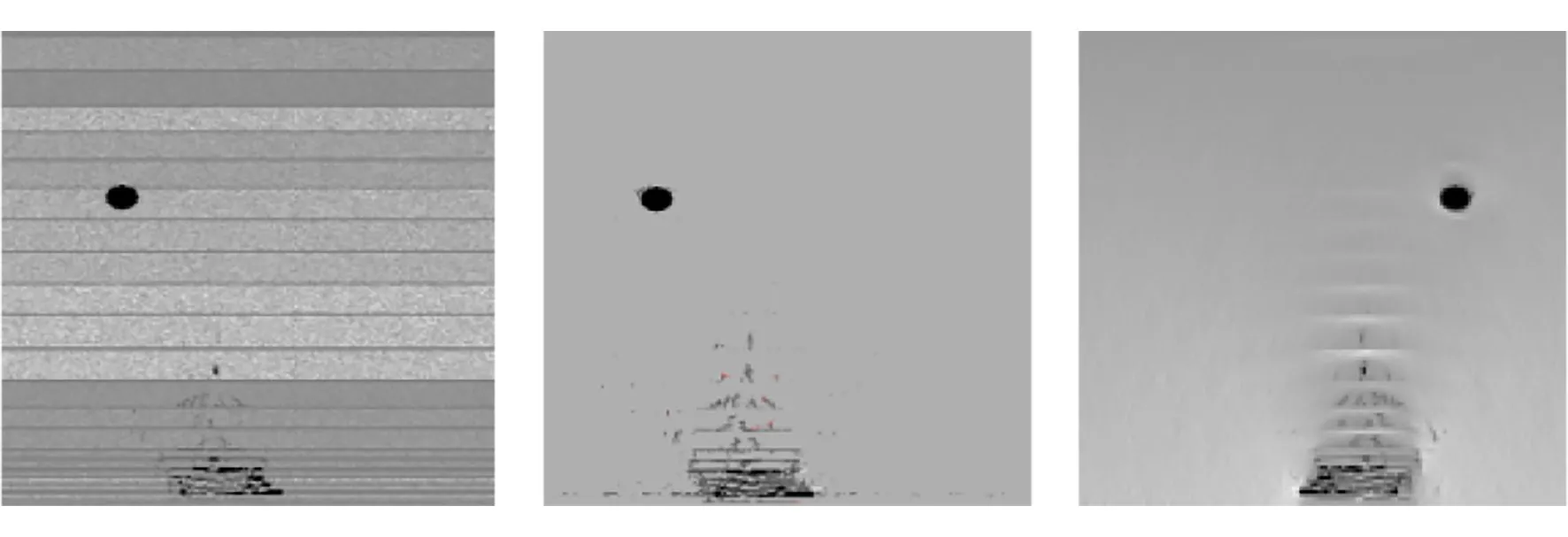

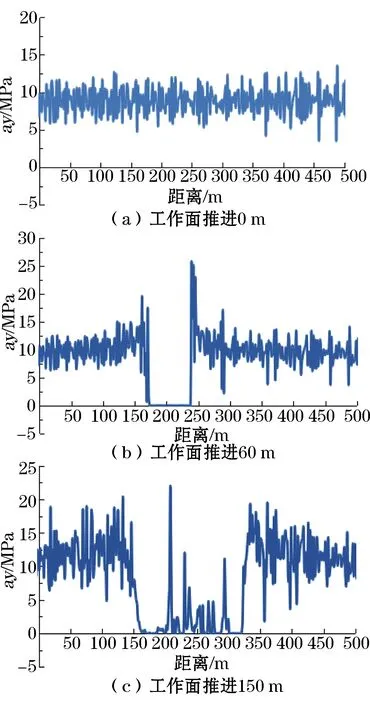

2.3.3 煤层支撑压力分布

在整个开采过程中,覆岩内部的应力处于不断变化中,应力的变化直接影响到覆岩移动变形(见图10).

从图10可以看出,当开切眼形成后,煤层中应力发生重分布,采空区上方卸压,压应力迅速减小,形成卸压区.采空区上方岩层的压力部分转移到两侧煤柱上,煤柱的支承压力变大,煤层中应力集中区随着开采的进行而不断移动,最大压应力的大小也随工作面的推进而不断变化,且煤柱两侧的应力集中区都处于煤壁的后方一定范围内,在应力集中区域以外的煤层中,应力变化在工作面的推进过程中变化不大.从开切眼形成到工作面推进60 m过程中,支承压力峰值随着工作面的推进而不断增加.当推进到距离开切眼60 m处,如图10(b)所示,支撑压力的峰值从8 MPa降到28 MPa,随后,由于冒落在底板上的覆岩被压实,能够对上覆岩层起到一定的支承作用,从而分担部分煤壁承担的压力,一方面由于采空区越大,煤层支撑压力变大,两个因素影响下,当工作面推进到150 m时,支承压力由28 MPa降低到22 MPa.此后,支撑压力的大小随着覆岩的冒落压实而不断变化.由于超前压力和卸压区的存在,可能会导致采空区附近的煤被挤向采空区,给井下安全生产带来威胁,因此,井下支护可以参考这一规律.

图10 煤层支承压力变化曲线

3 地表沉降控制措施

煤矿开采诱发的地表沉降问题已成为影响矿井经济效益和生产安全的关键问题,通过上文数值模拟分析,针对1503工作面5#煤层的开采,可以通过以下措施减小地表沉降带来的危害:

(1)通过数值模拟分析,正确确定离层带的位置,并结合其在工作面推进过程中扩展以及闭合的规律,通过钻孔向离层空间高压注浆,充填加固离层裂隙,有效减小岩层移动空间,从而减小地表沉降.

(2)在开采过程中,按一定比例预留煤柱,通过预留煤柱的办法,开采一部分留一段煤柱,留下的煤柱能够对其上覆岩层起到一定的支撑作用,减小覆岩移动值.

(3)开切眼形成后,在泥质粉砂岩冒落前,通过充填采空区的办法减小覆岩移动,从而控制地表沉降.

(4)在煤层采出过程中,应力集中发生在煤壁前方,因此可以通过超前支护减小煤壁的破坏,控制顶板的冒落.

(5)在隐伏溶洞尚未出现塌陷前,通过钻孔填实空洞或加固溶洞附近岩层可以有效控制地表沉降量.

4 结 论

本文应用RFPA-Strata建立了贵州岩溶区某矿的地表沉降数值模型,通过数值计算分析,初步得到以下结论:

(1)在5#煤层开采过程中,应力发生重新分布,在采空区上方形成应力拱,应力拱处和溶洞附近发生应力集中.

(2)顶板的首次周期来压产生在1503工作面75 m处.此后,每推进15 m出现一次周期来压.

(3)5#煤层开采过程中,1503工作面的冒落高度为17 m;裂隙带高度为44 m,与理论计算的结果相差不大.

(4)在5#煤层开采过程中,开采扰动对溶洞的影响较小,溶洞的拉伸破坏未发展到地表.在工作面推进过程中,采空区上部接近采空区的覆岩移动活动比较剧烈,地表下沉量最大值处于采空区中心线附近,地表最大垂直位移值约142 mm,水平位移最大值为18.2 mm.

(5)在工作面推进过程中,煤壁上的支撑压力处于动态变化中,在煤壁前方形成一个峰值,且峰值随着工作面的推进而不断移动,随着顶板的周期冒落,冒落在采空区上的碎块被压实后也能对上覆岩层起到支撑作用,因此,采空区中部也能分担一部分应力.同时,由于开挖卸压,使得煤层底板在卸压作用下向上隆起,这时支撑压力曲线出现负值.

[1] 靳建明,吴 侃,王卷乐.基于GIS的矿山开采沉陷环境影响评价探讨[J].矿山测量,2001(2):26G2.

[2] 刘义新.采动覆岩破坏规律的数值模拟[J].煤矿安全,2013,44(12):198G100.

[3] 廉 海,魏秀泉,甘德清.地下开采引起地表沉陷的数值模拟[J].矿业快报,2006(1):439G442.

[4] 唐春安,黄明利.采动诱发顶板岩层失稳过程的数值模拟方法[J].煤矿开采,1998(1):18G20.

[5] 李 鹏.采动引起边坡地表移动变形规律研究[D].太原:太原理工大学,2011.

[6] 于 楷.地表移动及与上覆岩层运动的相关研究-以顾桥矿1117(1)工作面为例[D].淮南:安徽理工大学,2011.

[7] 黄 璜.贵州岩溶地区煤炭井工开采项目环境影响评价应重点注意的环境问题[J].能源与环境,2012(5):72G80.

[8] 秦大亮.近水平煤层群开采地表移动规律的研究[D].重庆:重庆大学,2002.