中医骨伤手法配合天麻钩藤饮治疗椎动脉型颈椎病临床观察

2018-05-30李仕杰覃伟

李仕杰,覃伟

台州骨伤医院,浙江 温岭 317500

椎动脉型颈椎病是一种常见的颈椎病类型,是由于颈椎退行性改变刺激或挤压椎动脉,引发椎-基底动脉供血不足形成的颈椎病。临床表现有眩晕、耳鸣、颈部疼痛、视物旋转或植物神经功能紊乱等,严重影响患者的生活质量。西医多采用口服血管扩张类药物和抗动脉硬化类药物及颈带固定等方式治疗,治疗效果不明显,起效慢且复发率高。中医学认为,椎动脉型颈椎病属于眩晕范畴,中药、针灸、推拿等中医治疗方式均具有一定的治疗效果[1~3]。有研究显示,天麻钩藤饮治疗椎动脉型颈椎病肝阳上亢证效果显著[4]。为观察中医骨伤手法配合天麻钩藤饮的治疗效果,笔者纳入104例椎动脉型颈椎病肝阳上亢证患者进行随机对照研究,结果报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取本院2016年1月—2017年6月治疗的104例椎动脉型颈椎病患者为研究对象,按照随机数字表法分为观察组和对照组各52例。观察组男33例,女19例;年龄18~77岁,平均(45.3±8.4)岁;病程1~5年,平均(2.4±0.7)年。对照组男31例,女21例;年龄20~75岁,平均(45.8±8.1)岁;病程0.8~5年,平均(2.5±0.5)年。2组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 根据第三届全国颈椎病专题座谈会制定的椎动脉型颈椎病相关诊断标准:颈椎X线、CT或MRI检查显示颈椎椎体骨质增生或节段性不稳定,旋颈实验测试结果为阳性,彩色多普勒超声检查椎-基底动脉血流动力学异常,颈性眩晕感或曾猝倒发作,没有交感神经症状。

1.3 辨证标准 参考《中医病证诊断疗效标准》[5]中眩晕的辨证标准,辨为肝阳上亢证。症见头晕目眩,视物旋转,轻者闭目即止,重者如坐舟车,甚则仆倒。

1.4 纳入标准 性别不限,年龄≥18周岁;患者对本研究知情,并签署知情同意书;1月内未进行颈椎病相关治疗。

1.5 排除标准 脊髓型、神经根型、交感神经型等其他类型颈椎病;伴有严重心脑疾病、神经系统疾病等;颈椎或椎管内肿瘤;椎骨骨折、脱位、结核或先天畸形;妊娠或哺乳期妇女;未能按照计划完成治疗。

2 治疗方法

2.1 对照组 采用天麻钩藤饮加减治疗。处方:钩藤、川牛膝12 g,石决明18 g,天麻、杜仲、黄芩、栀子、夜交藤、益母草、朱茯神、桑寄生各9 g。随症加减:耳鸣者加僵蚕10 g,眩晕者加生龙骨、生牡蛎30 g,疼痛者加姜黄、桑枝各10 g,面红者加野菊花10 g。加水煎煮,取汁200 mL,每天2次,每次服用100 mL,持续服用15天。

2.2 观察组 在中药内服基础上施行中医骨伤手法。①按摩患者颈部两侧肌肉和背部肌肉10 min帮助患者放松,使用拇指按揉法和点穴手法持续轻柔风池穴5 min;②借助患者体重对患者进行1 min颈椎牵引;③根据患者病情,指导患者进行颈部前屈、后伸和旋转动作;④让患者保持低头前倾屈体的动作,用手肘和前臂将患者下颌部固定,引导患者慢慢的向一侧旋转,角度控制在45°左右,剩余的手对患者颈椎棘突下对侧位置进行按压,此过程中持续治疗10 min;⑤将患者颈部、背部肌肉充分放松后使用双手进行旋转提拉,听到响声后停止,另一侧使用上述方法进行反向旋转提拉;⑥所有手法施行完毕后按照第一步的方法进行局部放松。上述骨伤手法每天施行1次,持续治疗15天。

3 观察指标与统计学方法

3.1 观察指标 ①根据患者肢体及颈部功能的恢复情况评估治疗效果;②观察治疗前后患者的椎-基底动脉血流动力学指标,包括收缩期峰值流速(PSV)、时间平均流速(TMFV)和血管搏动指数(PI)、阻力指数(RI);③不良反应。

3.2 统计学方法 采用SPSS19.0统计学软件分析数据。计量资料以(±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

4 疗效标准与治疗结果

4.1 疗效标准 显效:肢体及颈部功能恢复,眩晕等临床症状消失,能够正常工作与生活;有效:肢体及颈部功能显著改善,临床症状明显缓解,伴有轻微眩晕感,对工作与生活影响不大;无效:肢体及颈部功能无改善,临床症状无缓解甚至加重,无法正常工作与生活。

4.2 2组临床疗效比较 见表1。观察组总有效率94.23%,对照组总有效率78.85%,2组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 2组临床疗效比较 例(%)

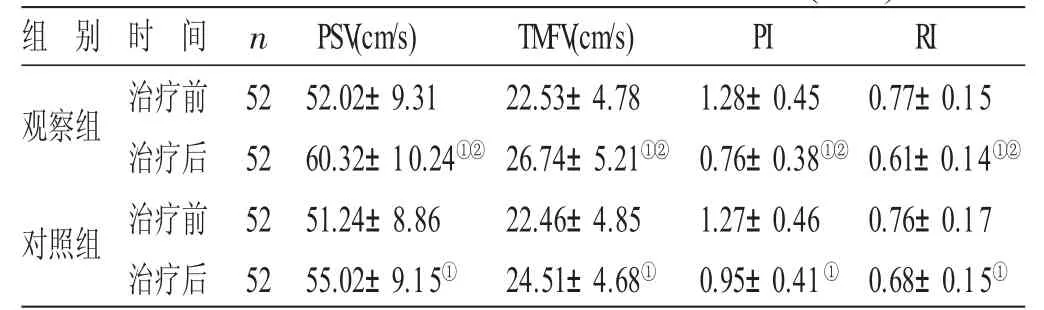

4.3 2组治疗前后血流动力学指标比较 见表2。治疗前,2组PSV、TMFV、PI、RI比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2组PSV、TMFV均较治疗前提升(P<0.05),PI、RI均较治疗前下降(P<0.05);观察组PSV、TMFV均高于对照组(P< 0.05),PI、RI均低于对照组(P< 0.05)。

表2 2组治疗前后血流动力学指标比较(±s)

表2 2组治疗前后血流动力学指标比较(±s)

与同组治疗前比较,①P<0.05;与对照组治疗后比较,②P<0.05

组 别n观察组对照组时 间治疗前治疗后治疗前治疗后52 52 52 52 PSV(cm/s)52.02±9.31 60.32±10.24①②51.24±8.86 55.02±9.15①TM FV(cm/s)22.53±4.78 26.74±5.21①②22.46±4.85 24.51±4.68①PI 1.28±0.45 0.76±0.38①②1.27±0.46 0.95±0.41①RI 0.77±0.15 0.61±0.14①②0.76±0.17 0.68±0.15①

4.4 不良反应 2组患者均未出现不良反应。

5 讨论

椎动脉型颈椎病是常见的颈椎病类型之一,其最主要的特征为眩晕,发病机制复杂。中医学认为,椎动脉型颈椎病属于眩晕范畴,眩晕的基本病理变化为虚实两端。虚者髓海不足,气血亏虚,脑窍失养,实者风火痰瘀上扰清窍,血脉瘀滞而发为眩晕。其中髓海不足、气血亏虚为本,风火痰瘀为其标。在临床中将椎动脉型颈椎病从中医肝的角度进行辨证分型后发现,该病多属于肝阳上亢证,与《素问·至真要大论》中提到的:“诸风掉眩,皆属于肝”中眩晕与肝的关系相互印证。肝肾亏虚、肝阳上亢证宜采用补益肝肾、平肝潜阳的方法进行治疗。

本次研究采用天麻钩藤饮加减辨证治疗。方中天麻、钩藤为君药,入肝经,平肝熄风。石决明平肝潜阳,并能除热明目,与君药合用,加强平肝熄风的效果;川牛膝引血下行,并能活血利水,直折阳亢。两者共为臣药,以助君药平肝熄风。配以山栀子、黄芩清肝降火,以折其阳亢;益母草活血利水,以利于肝阳之平降;杜仲、桑寄生补益肝肾;夜交藤、朱茯神宁心安神。上述七味共为佐药。全方共奏平肝熄风、清热活血、补益肝肾之效。

颈椎动力学失衡导致椎动脉挤压、变形,从而引起供血不足,产生眩晕、头痛等症状。颈静脉缺氧和颈部肌肉劳损是导致椎动脉型颈椎病发生的重要因素。中医骨伤手法可以通过旋转复位、牵拉、按摩的手法让患者颈部、背部的肌肉得到放松,改善局部血液循环,降低基底动脉和双侧椎动脉的血流速度,缓解椎动脉的痉挛,降低血浆黏稠度,改善血流动力学。

本次研究结果显示,观察组治疗总有效率高于对照组(P<0.05),提示中医骨伤手法配合天麻钩藤饮治疗椎动脉型颈椎病治疗效果优于单独天麻钩藤饮治疗。椎动脉具有自主调节能力,让血液的供求在一定范围内保持平衡,血流速度和血管PI、RI是反应椎动脉弹性和生理状态的重要指标。PSV、TMFV的升高与PI、RI的降低是局部血液循环改善的体现。治疗后观察组PSV、TMFV高于对照组(P<0.05),PI、RI低于对照组(P<0.05),说明加用中医骨伤手法取得了更好的治疗效果。

综上所述,中医骨伤手法配合天麻钩藤饮治疗椎动脉型颈椎病,能显著改善患者的症状及血流动力学指标,用药过程中无不良反应发生,值得临床推广。

[1]杨玥,阳伟红.常见中医疗法治疗椎动脉型颈椎病临床对比观察[J].南京中医药大学学报,2012,28(3):282-286.

[2]王冠.中医针灸联合推拿手法治疗椎动脉型颈椎病临床疗效观察[J].世界中西医结合杂志,2016,11(2):207-210.

[3]周靖,邓志,代雷,等.中医针灸联合手法治疗椎动脉型颈椎病62例疗效观察[J].海南医学,2014,25(2):248-249.

[4]李瑞达,陈建锋.天麻钩藤饮治疗椎动脉型颈椎病肝阳上亢证的疗效观察[J].陕西中医,2016,37(12):1614-1615.

[5]国家中医药管理局.ZY/T001.1~001.9-94 中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994.