内蒙古赛罕乌拉国家级自然保护区中华斑羚的季节性食物构成分析

2018-05-28唐书培姜秀丽王晓玲洪美静孟和达来陈琛韩莹莹鲍伟东

唐书培, 姜秀丽, 王晓玲, 洪美静, 孟和达来, 陈琛, 韩莹莹, 鲍伟东*

(1.北京林业大学生物科学与技术学院,北京100083; 2. 内蒙古赛罕乌拉国家级自然保护区管理局,内蒙古大板025150)

食物是联系动物与环境的纽带,食性研究是动物生态学中的重要内容,可以直接反映野生动物对栖息地环境的适应程度,也能反映其与同域生存的其他物种的生态关系(Andrews,2003;郭相保等,2011;姚志诚等,2011;刘燕等,2015)。在实践中,明确野生动物的食物需求、适应和选择性,有利于开展物种的保护管理(朱世兵,2015;Giottoetal. ,2016),尤其对濒危珍稀野生动物的保护与管理、驯养与繁殖均具有重要意义(单继红,吴建平,2005;司晓艳等,2007)。

有关动物食性研究的方法较多,目前国内外常见的食草动物食性研究方法主要有胃分析法、笼养饲喂法、粪便显微分析法、直接观察法和利用法以及粪样内容物高通量测序技术(高中信等,1991;郑荣泉,鲍毅新,2004;刘刚等,2018),其中,粪便显微分析法具有对动物干扰较小、操作简单、实验成本低等优点,被国内外学者广泛使用(昶野,2010;李邦等,2014;Rduch,2016)。张春杨等(2011)采用模拟动物野外采食及粪便显微分析法相结合的方式研究了圈养梅花鹿Cervusnippon的食性,找出了粪便中组织碎片与其采食量之间的关系,表明粪便显微分析法可以准确地分析梅花鹿的食物组成比例。

虽然国内外对于濒危野生动物的食性开展了广泛的研究,但是濒危野生动物的栖息地往往交通闭塞、环境恶劣,导致野外调查、样品采集工作难以顺利开展,因此,目前的研究大多局限于对圈养条件下濒危动物的食性分析,或是局限于某个物种在某一区域、单一季节的食性研究,缺乏对某个种群长期的、涵盖各个季节的食性研究(Ilyas & Khan,2003;Rduch,2016)。中华斑羚Naemorhedusgriseus主要分布于我国内蒙古、河北、北京、河南、陕西、山西、甘肃、宁夏、四川、贵州、重庆、湖北、湖南、广西、广东、江西、福建、浙江、上海、江苏、安徽和印度、缅甸、泰国、越南,被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约(CITES)》附录Ⅰ,在世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录和《中国脊椎动物红色名录》中被列为濒危(VU)物种(蒋志刚等,2015,2016)。本研究着眼于内蒙古赛罕乌拉国家级自然保护区内中华斑羚种群,收集了该区域中华斑羚2015年12月—2016年9月各季节的粪便样品。利用粪便显微分析法对该地区中华斑羚的食性进行分析,以期能获取全面、精准的食性数据,为后期评估其生境选择、环境容纳量、探讨生存适应等保护生物学问题提供理论基础。

1 材料和方法

1.1 研究区域

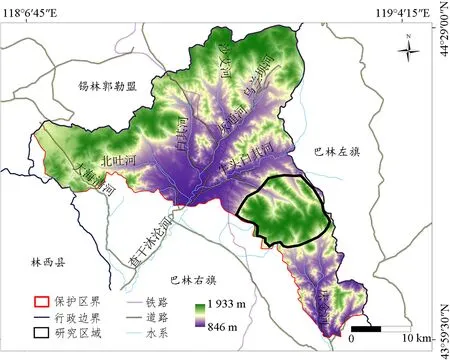

赛罕乌拉国家级自然保护区位于内蒙古自治区赤峰市巴林右旗北部(118°18′~118°55′E,43°59′~44°27′N),面积10.04×104hm2,属于大兴安岭山地南部典型森林生态系统(图1)。保护区划分为正沟、王汶沟和乌兰坝3个核心区,现有的中华斑羚只分布于正沟核心区内,该区由3条山脊大体围成“Ψ”状,涵盖阔叶林、针阔混交林、针叶林、灌木以及草甸等植被类型,主要包括白桦Betulaplatyphylla、蒙古栎Quercusmongolica、华北落叶松Larixprincipis-rupprechtii、山杨Populusdavidiana等乔木,虎榛子Ostryopsisdavidiana、胡枝子Lespedezabicolor、兴安杜鹃Rhododendrondauricum、山杏Armeniacasibirica等灌木,以及华虫实Corispermumstauntonii、华北剪股颖Agrostisclavata、柄状薹草Carexpediformis等草本(雍世鹏等,2011)。

1.2 研究方法

1.2.1粪便样品及植物样品的采集利用非损伤性取样方法在保护区的正沟核心区内收集中华斑羚粪便样品。沿中华斑羚足迹收集新鲜粪便(颜色较深,表面湿润光泽)于一次性自封袋中,记录收集时间、地理坐标、生境类型等数据,-20 ℃保存备用。根据当地气候条件,四季时间为春季3—5月、夏季6—8月、秋季9—10月、冬季11月—翌年2月(王安梦,2010)。

收集粪便样品的同时,在中华斑羚栖息地内随机设置10个10 m×10 m样方,依次采集并记录各样方中的植物种类,放在大信封内,并在信封上标明编号、采集日期、生境类型等信息。采用恩格勒植物分类系统,对照本区域植物名录(雍世鹏等,2011)鉴定物种,并将采集的植物样品划分为乔木、灌木、禾本科Poaceae草本和非禾本科草本,制备标准植物表皮细胞图片,用于对照鉴定中华斑羚粪样中植物种类。

图1 研究区域Fig. 1 Survey area

1.2.2显微片制备中华斑羚粪便样品进行2次抽样。按照不同季节划分,将每个采样点的粪便样品分别取一些粪粒组成混合粪便样本,经烘干、研钵研碎;取过筛的植物碎片样品于浓硝酸中消化后洗净,用0.1%甲苯胺蓝水溶液染色,再制片(李邦等,2014)。

1.2.3镜检及统计分析方法每种植物和每份中华斑羚粪便混合样本均制作3张玻片。将玻片在放大100倍显微镜下镜检,每张玻片按照从上到下、从左到右的顺序随机选取10个视野,记录出现的特征性植物表皮角质碎片,拍照留存。同时,将镜检粪便混合样本可辨认的植物表皮角质碎片与标准植物表皮结构照片对比,统计每种植物出现在粪便样品中的相对密度(RD),RD=每种植物的碎片数/各种植物的碎片总数×100%,代表中华斑羚食物中某植物的组成比例。

镜检时,植物表皮细胞的可鉴别特征包括:细胞的形态、大小、密度、排列方式等;表皮毛基细胞的大小、形状、密度等;气孔器的形状、大小、方向等,以及气孔与表皮毛基细胞的相对大小等(Johnson,1982;高中信等,1991;昶野,2010;苏军虎等,2017)。

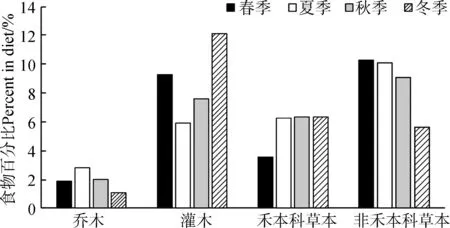

使用单样本Kolmogorov-Smirnov检验各季节中华斑羚取食食物种类和同一食物组成(包括乔木、灌木、禾本科草本、非禾本科草本)中不同季节植物种类的正态分布情况,发现变量不呈正态分布。因此,利用非参数的Kruskal-WallisH检验分析变量的差异性,显著水平设为0.05;Mann-WhitneyU检验分析2个季节间食物种类构成的差异,经Bonferroni校正后的显著水平为0.008 3。数据分析均在SPSS 24.0中完成。

2 研究结果

2.1 中华斑羚各季节的食物组成和比例

全年共收集到中华斑羚粪便样品554份,其中春季181份,夏季84份,秋季78份,冬季211份。由于中华斑羚生活于山顶开阔地带,警惕性很高,毛色与环境的相似度高,且容易发现人类干扰,很难直接观察,因此,本研究未进行中华斑羚取食行为观察。样方法共鉴定出植物18科35属41种。

粪便混合样本显微照片与标准植物表皮结构照片比对结果表明,中华斑羚全年共采食植物16科27属31种。其中,春季取食14科25种,华虫实、虎榛子、华北剪股颖为主要食物,RD值分别为27.97%、27.31%和13.00%。取食植物组成中,非禾本科草本占比最高,为41.03%,其次为灌木,占37.21%,禾本科草本占14.36%,乔木占7.40%。

中华斑羚夏季取食植物16科29种,其中,华北剪股颖(16.16%)、柄状薹草(11.26%)、胡枝子(7.27%)、华虫实(6.65%)、鹅观草Roegneriakamoji(6.24%)、蒙古栎(6.13%)、地榆Sanguisorbaofficinalis(5.83%)、虎榛子(5.68%)、兴安杜鹃(5.54%)等占夏季食物总量的70.76%。取食植物组成中,非禾本科草本占比最高,为40.43%,其次为禾本科草本,占24.98%,灌木占23.53%,乔木占11.06%。

中华斑羚秋季取食植物13科24种,其中,虎榛子(18.26%)、华北剪股颖(17.35%)、柄状薹草(7.27%)、华虫实(7.17%)、线叶菊Filifoliumsibiricum(6.77%)、地榆(6.43%)、蒙古栎(5.91%)等占秋季食物总量的69.16%。取食植物组成中,非禾本科草本占比最高,为36.34%,其次为灌木,占30.47%,禾本科草本占25.41%,乔木占7.78%。

中华斑羚冬季取食植物8科11种,虎榛子、华北剪股颖、柄状薹草、线叶菊、华虫实组成了中华斑羚冬季的主要食物,其RD值分别为44.78%、23.88%、8.96%、5.97%和5.97%。取食植物组成中,灌木占比最高,为48.41%,其次为禾本科草本,占25.16%,非禾本科草本占22.23%,乔木仅有白桦1种,占4.20%。

2.2 中华斑羚食物的季节性差异

非参数Kruskal-WallisH检验结果显示,不同季节中华斑羚食物种类构成的差异有高度统计学意义(χ2=28.865,df=3,P<0.001)。Mann-WhitneyU检验结果显示,冬季与其他季节间食物种类的差异均有高度统计学意义(冬季与春季:Z=-3.574,P<0.001;冬季与夏季:Z=-4.739,P<0.001;冬季与秋季:Z=-3.303,P=0.001),其他季节之间的差异无统计学意义(春季与夏季:Z=-1.503,P=0.133;春季与秋季:Z=-0.309,P=0.757;夏季与秋季:Z=-1.788,P=0.074)。

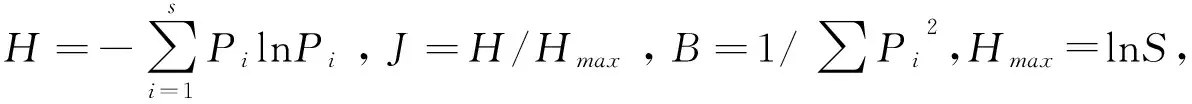

中华斑羚全年取食植物组成中,乔木(7.61%)的比例最低,且每个季节取食乔木均最少;非禾本科草本最多(35.00%),其次为灌木(34.91%)、禾本科草本(22.48%)(图2)。非参数Kruskal-WallisH检验结果显示,不同季节中华斑羚取食的非禾本科草本种类间的差异有高度统计学意义(χ2=17.213,df=3,P<0.001);同时Mann-WhitneyU检验结果显示,中华斑羚取食的非禾本科草本种类在冬季与夏季、冬季与秋季间的差异有高度统计学意义(Z=-3.824,P<0.001;Z=-2.708,P=0.007),其他季节间的差异无统计学意义(P>0.008 3);此外,非参数Kruskal-WallisH检验结果显示,中华斑羚不同季节取食的乔木、灌木及禾本科草本间的差异无统计学意义。

图2 中华斑羚各季节取食植物类别的差异Fig. 2 Relative percentage of plants categories in the diets of Naemorhedus griseus during 4 seasons

各季节中华斑羚食物的Shannon-Wiener指数和食物生态位宽度由高到低依次为夏季、秋季、春季、冬季,Pielou均匀度指数由高到低依次为夏季、秋季、冬季、春季(表1)。

表1 中华斑羚各季节食物多样性、Shannon-Wiener指数、 均匀度指数和生态位宽度指数Table 1 Food diversity, Shannon-Wiener index, evenness index and niche width index ofNaemorhedus griseus during 4 seasons

3 讨论

野生动物取食策略是长期进化的结果,受环境因素、食物丰富度、自身生理结构、消化率等多方面的影响(Krebsetal. ,1995;刘丙万,蒋志刚,2002;蒋志刚,2004;昶野,2010)。吴建平等(2005)利用粪便显微组织学技术结合野外调查,对小兴安岭通河林区斑羚Naemorhedusgoral的冬季食性研究表明,斑羚的取食对策受环境的影响,并随取食生境中食物的丰富程度而变化。张维等(2006)利用粪便显微组织学技术对黑龙江龙口自然保护区斑羚的冬季食性研究表明,斑羚冬季很少取食粗蛋白和粗脂肪含量高的针叶类植物,而选择易获取的林下植物和落叶,这是长期进化、自然选择的结果。

内蒙古赛罕乌拉国家级自然保护区中华斑羚的冬季取食植物种类与其他季节间的差异均有高度统计学意义,即春、夏、秋3个季节取食植物种类明显多于冬季,而春、夏、秋间的差异无统计学意义,3个季节相似的环境条件导致其可采食到的植物种类及质量相近,不同之处在于每种植物随物候变化决定了在季节间呈现不同的形态及营养成分含量,使中华斑羚在可采食植物的种类上差异不明显,而具体到每种植物的采食比例出现了变化。冬季草木凋零,并且长期被大雪覆盖,导致中华斑羚栖息地内多数低矮的植物被大雪掩埋,冬季可采食的植物种类较其他3个季节大大减少,因此,适宜高度的灌木成为中华斑羚冬季取食的大宗食物,占冬季食物组成的48.41%;同时,中华斑羚的采食策略也因采食时间而变化,这一点可从中华斑羚各季节食物多样性差异看出,春季、夏季和秋季食物比冬季丰富,中华斑羚食物多样性指数和生态位宽度明显增加。春季时,植物在某个时间段迅速生长,中华斑羚取食植物种类增加但食物量不稳定,因而春季的均匀度指数最低。同样,冬季处于漫长的冰雪天气,食物种类单一且匮乏,以至冬季的均匀度同样不高;而夏季和秋季的食物量稳定,各种取食植物所占比例较均匀。这些情况说明,中华斑羚的冬季取食策略以能量支出和摄入的权衡关系为主,而其他季节的取食策略还包括了植物营养质量、生理需求、适口性和喜好等因素(姚志诚等,2011)。

中华斑羚全年、各季节取食乔木的比例均最小,且冬季只取食1种(白桦),低于其他季节。这种食性特点的产生原因是多方面的,首先,受体型矮小影响,中华斑羚取食乔木的难度较高,因此,其各季节取食乔木的比例均最低。其次,除冬季外,其他季节乔木枝繁叶茂,因而具有较高营养价值的乔木嫩枝叶成为中华斑羚春、夏和秋季的食物,以致这3个季节取食乔木的种类多于冬季。同时,白桦是阴坡面积最大的森林植被(李桂林,2005),因此成为了中华斑羚全年、各季节取食的大宗食物之一。再者,自然选择促使中华斑羚取食乔木的比例低于其他植被类别。Ilyas和Khan(2003)对印度Binsar野生动物保护区内体型相似的赤麂Muntiacusmuntjak和喜马拉雅斑羚的食性研究发现,赤麂的食物构成以高能量的嫩叶为主,而喜马拉雅斑羚的食物构成以能量不高的草本为主,少量取食嫩枝叶,与本研究结果相似,这可能是受自然选择长期进化的结果。

在野外工作中发现,冬季在中、下坡位的蒙古栎林中很少存在中华斑羚的卧迹及粪便。同时研究发现,冬季中华斑羚对蒙古栎林下的非禾本科草本取食种类也低于其他季节,而各季节对上坡位的灌木取食种类间的差异无统计学意义。因此,本研究认为出现该现象的主要原因是环境差异。冬季冰雪覆盖、水资源丰富,但中华斑羚可取食植物种类较少,主要为生长在上坡位的灌木植物(如虎榛子),相反,其他3个季节可供中华斑羚取食的植物种类繁多,食物不再是限制因子,中华斑羚的食物构成也发生变化,取食植物种类显著增加。由此可见,栖息地植物的种类丰富度、营养成分以及自身季节性活动规律直接影响中华斑羚取食选择,反映出中华斑羚的食性对栖息地植被变化具有一定的适应性。

野生动物的食性分析在国内外已有广泛研究,研究方法趋于成熟,通过对动物的食性研究,可以更加明确各地野生动物的采食策略,评估野生动物对环境的适应状况(Razaetal. ,2005;单继红,吴建平,2005)。本研究对中华斑羚全年各季节的采食习性进行了比较研究,但其中仍存在一些问题,需要后期进行深入探讨。根据文献记载,中华斑羚除采食乔木、灌木、草本植物之外,还会以少量的苔藓、地衣等为食(雍世鹏等,2011)。这些植物的细胞结构简单、角质层较薄、易消化,能够为中华斑羚提供适量的营养来源,但在样品采集及后期镜检中效果不佳、不易辨认,所以本研究并未涉及这些植物种类。

:

昶野. 2010. 贺兰山岩羊食性分析[D]. 哈尔滨: 东北林业大学.

高中信, 陈化鹏, 王筱平. 1991. 粪便分析法测定植食动物食性的评价[J]. 兽类学报, 11(3): 186-193.

郭相保, 王振龙, 陈菊荣, 等. 2011. 河南太行山自然保护区猕猴冬春季食性分析[J]. 生态学杂志, 30(3): 483-488.

蒋志刚, 马勇, 吴毅, 等. 2015. 中国哺乳动物多样性及地理分布[M]. 北京: 科学出版社.

蒋志刚, 江建平, 王跃招, 等. 2016. 中国脊椎动物红色名录[J]. 生物多样性, 24(5): 500-551.

蒋志刚. 2004. 动物行为原理与物种保护方法[M]. 北京: 科学出版社.

李邦, 林恭华, 谢久祥, 等. 2014. 托勒南山半圈养白唇鹿食性分析[J]. 四川动物, 33(6): 840-845.

李桂林. 2005. 赛罕乌拉自然保护区志[M]. 赤峰: 内蒙古科学科技出版社.

刘丙万, 蒋志刚. 2002. 普氏原羚的采食对策[J]. 动物学报, 48(3): 309-316.

刘刚, 宁宇, 夏晓飞, 等. 2018. 高通量测序技术在野生动物食性分析中的应用与展望[J]. 生态学报, 38(9): 1-9.

刘燕, 毕俊怀, 武晓东. 2015. 内蒙古中部蒙古野驴春季食性分析[J]. 动物学杂志, 50(3): 321-328.

骆颖. 2011. 贺兰山岩羊(Pseudoisnayaur)和马鹿(Cervuselaphusalxaicus)的食性及生境选择比较研究[D]. 哈尔滨: 东北林业大学.

单继红, 吴建平. 2005. 食草动物食性研究的主要方法及其评价[J]. 野生动物学报, 26(3): 47-49.

司晓艳, 赵天飙, 毛永强, 等. 2007. 食草动物食性研究方法的评价[J]. 医学动物防制, 23(12): 957-959.

苏军虎, Weihong JI, 徐长林, 等. 2017. 甘南草原主要草食动物的食性及其生态位特征[J]. 动物学杂志, 52(3): 381-389.

王安梦. 2010. 内蒙古赛罕乌拉国家级自然保护区鸟类群落研究[D]. 北京: 北京林业大学.

吴建平, 单继红, 王志平. 2005. 小兴安岭通河林区斑羚冬季食性分析[J]. 动物学杂志, 40(4): 40-44.

姚志诚, 刘振生, 王兆锭, 等. 2011. 贺兰山野化牦牛冬春季食性[J]. 生态学报, 31(3): 673-679.

雍世鹏, 邢莲莲, 李桂林. 2011. 赛罕乌拉国家级自然保护区生物多样性编目[M]. 呼和浩特: 内蒙古大学出版社.

张春杨, 吴建平, 黄信勇. 2011. 梅花鹿食性分析中粪便分析法的研究[J]. 野生动物学报, 32(4): 199-202.

张维, 王文, 唐珞, 等. 2006. 黑龙江龙口自然保护区斑羚冬季食性分析[J]. 东北林业大学学报, 34(3): 32, 44.

郑荣泉, 鲍毅新. 2004. 有蹄类食性研究方法及研究进展[J]. 生态学报, 24(7): 1532-1539.

朱世兵. 2015. 基于迁移行为、食性分析的貂熊冬季生境利用和评价[D]. 哈尔滨: 东北林业大学.

Andrews K. 2003. Activity budgets and feeding behaviour of the buton macaqueMacacabrunnecens[D]. Scotland: University of Aberdeen.

Giotto N, Picot D, Moussa E,etal. 2016. Compared diets of sympatric beira antelopes and domestic goats in the growing season[J]. European Journal of Wildlife Research, 62(6): 687-693.

Ilyas O, Khan JA. 2003. Food habits of barking deer (Muntiacusmuntjak) and goral (Naemorhedusgoral) in Binsar Wildlife Sanctuary, India[J]. Mammalia, 67(4): 521-532.

Johnson MK. 1982. Frequency sampling for microscopic analysis of botanical compositions[J]. Journal of Range Management Archives, 35(4): 541.

Krebs JR, Davies NB, Wells KD. 1995. An introduction to behavioral ecology[M]. Oxford: Blackwell Scientific Publications.

Raza FS, Okamoto M, Takemori H,etal. 2005. Manganese superoxide dismutase activity in the rat adrenal[J]. Journal of Endocrinology, 184(1): 77-84.

Rduch V. 2016. Diet of the puku antelope (Kobusvardonii) and dietary overlap with selected other bovids in Kasanka National Park, Zambia[J]. Mammal Research, 61(3): 289-297.