新疆哈密市黄滩金铜多金属矿地质特征与矿床成因浅析

2018-05-26梁斌

梁斌

(新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队 哈密 839000)

黄滩金铜多金属矿于2016~2017年先后利用物化探、槽探、钻探等技术手段,取得了理想的找矿成果。因此依据现有地质成果综合研究分析,并结合该区周围已发现矿床特征,认为该区具有良好的成矿地质条件,找矿前景广阔。

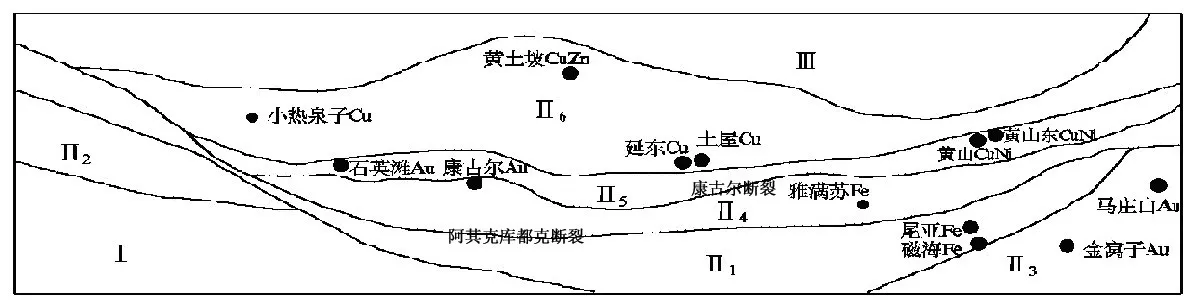

1 区域地质背景

工作区位于哈萨克斯坦-准噶尔板块(Ⅰ),准噶尔微板块(Ⅱ),吐哈地块(Ⅲ)的中偏东部,在大地构造位置上属于大南湖-头苏泉晚古生代岛弧带的北段(图1),吐哈盆地南缘的一个古生代构造隆起(卡拉塔格隆起带)。成矿单元划分属于古亚洲成矿域(Ⅰ-1)、准噶尔成矿省(Ⅱ-2)、准噶尔南缘(复合岛弧带)Cu-Mo-Au-Ag-Pb-Zn-W-Fe-Cr-Mn-RM-Pt-Sb-U-Ni-高岭土-硫铁矿-膨润土-重晶石-玉石-硼-沸石-石墨-钠硝石-泥炭-盐类-重晶石成矿带(Ⅲ-6)、大南湖(复合岛弧带)Cu-Zn-Au-U-Ni-钠硝石-膨润土-沸石矿带(Ⅳ-6-④)。各种控矿因素、成矿条件十分优越。

图1 东天山地区大地构造单元分布略图

大草滩断裂是一条近东西向展布区域性深大断裂,倾向北,倾角70°以上,该断裂在矿区南侧通过,其次级断裂对区内岩层展布、岩浆活动、火山活动、矿产分布起到了一定的控制作用。

1∶5万区域调查范围内已发现四个铜(锌)矿床。自北西向南东依次为红山、梅岭、红石及黄土坡等矿床,其中黄土坡铜锌矿属于VMS型矿床,规模较大,而黄滩金铜多金属矿位于黄土坡铜锌矿南东方向约4 km处。

2 矿区地质特征

2.1 地层

测区内地层为大面积第四系残坡积覆盖物,分布于测区的南部及中部,北部基岩出露,为一套下泥盆统卡拉塔格(D1k)海相火山岩,以安山岩、英安岩、火山角砾岩为主。根据槽探及钻孔揭露深部岩性主要岩性有黄铁绢英岩、玄武岩、安山岩、绿泥石化英安岩、凝灰岩、含角砾安山岩、安山质火山角砾岩、英安质火山角砾岩等。其中黄铁绢英岩(原岩为英安岩、含火山角砾英安岩、英安质火山角砾岩)矿化蚀变强烈、构造作用明显,地表岩石基本已全部氧化蚀变,形成黄色、褐-暗红色等醒目的颜色,加之后期氧化风化破碎呈粉沫状。该氧化带厚30~50 m,深部岩石蚀变强烈,为区内重要的金铜多金属矿的含矿层位。其次为绿泥石化英安岩,分布在黄铁绢英岩上部,岩石具强烈绿泥石化,构造作用非常强烈,岩石多呈碎块状、局部泥状,该层岩石局部见铜矿(化)体。

2.2 构造

矿区南侧为卡拉塔格深大断裂通过。受该断裂的影响使矿区内发育一系列北西-南东、北北东向次级构造,以北西-南东向构造为主。强烈的构造作用使区内岩石遭受破坏,地表岩石形成构造角砾与黏土质胶结状;深部岩石表现的尤为强烈,呈碎块、碎粉状,形成一个宽几十~近百米的破碎带,该破碎带倾向北东,倾角60°~70°,基本与区域性深大断裂产状一致。

矿区内目前发现的金铜多金属矿体在走向和倾向上均受到破碎带的控制。因此,区内构造具有形成矿床的导矿、容矿、控矿的重要作用。

2.3 岩浆岩

区内岩浆岩主要为华力西早期的石英闪长岩,分布于矿区的西南部,与成矿关系不大。

3 矿化蚀变特征

矿区出露地层为泥盆系卡拉塔格组,金铜多金属矿体主要分布在受构造控制的破碎蚀变带中,赋矿岩石是以黄铁绢英岩为主的蚀变岩,次为强绿泥石化英安岩。地表黄铁绢英岩全部遭氧化风化破碎,硫化物全部淋滤,形成黄色、褐红色等醒目的黄钾铁钒化黄铁绢英岩氧化带,该氧化带宽30~50 m,长约数千米,延伸矿区外,氧化带中局部仅见矿化体。深部黄铁绢英岩为主要含矿层,所以区内矿体全为盲矿体,按矿化蚀变强弱、矿体类型空间位置分布、构造影响程度及与矿体类型关系等不同将其分为五种类型,各矿化蚀变类型特征如下:

⑴黄铁矿化、强硅化:主要分布在黄铁绢英岩蚀变带矿床西部,厚20~30 m,长百米左右,岩石组成主要为石英及黄铁矿,原岩成份已全蚀变。石英以次生石英为主,含量占80%左右,按颜色分为乳白色、烟灰色、灰白色等;按形状分为脉状、团块状、条带状等;与黄铁多呈胶结状、部分脉状相间、个别不含黄铁矿。黄铁矿颜色多发黄绿色,半自形粒状,以细粒状集合体、稠密浸染状、团块状为主,部分脉状,个别块状,含量最高可达70%以上;构造作用影响不大,岩石完整,应为构造期后热液作用形成。该类型以形成重要金为主,金含量最高可达130 g/t,伴有少量铜。目前已圈出1个规模较大的金矿体,2个小矿体。

⑵黄铁矿化、黄铜矿化、闪锌矿化、泥化:该类型规模较大,主要分布在黄铁绢英岩蚀变带矿床南部及北部部分。组成岩石矿物成份基本已蚀变,局部偶见原岩结构,蚀变后岩石成分以石英、绢云母、黄铁矿为主;与上部围岩接触部位岩石细腻、质软,厚10~20 m,多泥质、绢云母组成。黄铜矿呈铜黄色,以斑点状、团块状为主,次为细脉状;闪锌矿嵌布在黄铜中或其边缘,晚于黄铜矿生成;黄铁矿呈细粒状,以稀疏-稠密浸染状为主,含量5%~15%;硅化局部分布,脉状、团块状为主。受构造作用明显,岩石多数破碎,未破碎段裂隙发育,裂隙处见碎粉、泥质。该类型以金铜为主,局部锌品位达边界品位以上,银为伴生组分。目前已圈出1个较具规模的金铜锌矿体,1个金铜矿体。

⑶黄铁矿化、闪锌矿化、重晶石化:该类型分布在黄铁绢英岩蚀变带矿床北部,具一定规模。组成岩石矿物大多蚀变,局部见原岩结构构造,原岩中未蚀变的火山角砾较明显。闪锌矿不规则脉状、斑点状、小团块状分布,分布不均匀;重晶石以断续块状为主,局部分布,闪锌矿在重晶石中含量较高,含量5%左右,伴有方铅矿;黄铜矿断续见小斑点分布,而在该类型的下部见1~2 m块状硫化物,该块状硫化物铜锌含量均较高,锌品位可达10%~30%,铜品位可达5%以上;黄铁矿含量均不高,细粒集合体状、稀疏浸染状为主,含量5%~10%;硅化个别地段偶见。岩石受构造影响不大,仅局部破碎。该类型以锌为主,局部铜与其共生,但不具规模,个别岩芯段见金矿(化)体。目前已圈出1个规模较大的锌矿体。

⑷黄铁矿化、叶腊石化、绿泥石化:该类型主要分布在黄铁绢英岩蚀变带矿床下部,其在南部下部叶腊石尤为发育,青绿色调,蜡状,具滑腻感,分布在岩石裂隙中及断面处;绿泥石断面处可见深绿色,普遍分布;黄铁矿以细粒状、小团矿状为主;黄铜矿局部可见,斑点状、脉状;岩石受构造作用强烈,多破碎,碎块、碎粉状,用手方可搓碎。该矿化蚀变类型基本不含矿,局部仅见矿化体。

⑸黄铜矿化、强绿泥石化:该类型分布在黄铁绢英岩蚀变带矿床的上部,赋矿岩石为英安岩。绿泥石为深绿色,岩石中普遍发育,含量10%左右;黄铜矿呈细脉状、团块状、斑点状,空间上局部形成铜矿体,大多为矿化体或未见黄铜矿;黄铁矿零星分布。该岩石受构造作用强烈,岩石多数极度破碎,呈碎块、粉沫状。目前已圈出1个铜矿体。

4 矿体地质

4.1 矿体特征

金铜多金属矿体位于矿区黄铁绢英岩蚀变带的中部,赋矿岩石为黄铁绢英岩,地表表现为极强烈的氧化蚀变,矿体均分布在深部的原生带中,矿体均由钻孔控制。按矿化蚀变类型空间分布矿体对应关系,将各类型主要矿体特征叙述如下:

⑴金矿体:赋矿岩石为强硅化次生石英岩、硅化黄铁绢英岩,矿体呈脉状,分支复合状,倾向北北东,倾角80°~85°,矿体长150 m、厚度1.67~17.97 m,平均品位2.81 g/t。矿体品位、厚度变化均较大,矿体内部基本无夹石。

⑵金铜锌矿体:赋矿岩石为黄铁绢英岩,矿体呈脉状,倾向北北东,局部南西,倾角70°~80°,矿体长230 m,厚度3.28~20.55 m,金平均品位1.15 g/t,铜平均品位0.75%,锌平均品位0.85%,伴生银平均品位20.65 g/t。矿体厚度变化较大,品位变化不大,矿体内局部夹石。

⑶锌矿体:赋矿岩石为含重晶石黄铁绢英岩,矿体呈脉状、分支复合状,倾向北北东,倾角35°~50°,矿体长220 m,厚度3.28~18.90 m,锌平均品位1.87%。矿体厚度及品位变化不大,矿体内基本无夹石。

⑷铜矿体:赋矿岩石为强绿泥石化英安岩,矿体呈透镜状,倾向北东,倾角10°,矿体长60 m,厚度14.15~18.87 m,铜平均品位0.45%~0.63%。矿体厚度及品位变化均不大,矿体内基本无夹石。

4.2 矿石特征

(1)矿石质量

矿物组合分为金属矿物和脉石矿物,金属矿物中的硫化物主要为黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿,局部为方铅矿、孔雀石等;脉石矿物有石英、绢云母、绿泥石,其次为泥质、少量榍石、磷灰石等。

矿石结构主要有微细粒结构、填隙结构、交代残余结构;构造主要有细粒浸染状构造、稀疏-稠密浸染状构造、细脉-网脉状构造,局部块状构造,见图2。

图2 较典型矿石类型

矿石主要有用组分为金、铜、锌,伴生组分硫、银、铅等。金主要赋存在含烟灰色石英胶结状的黄铁矿中以晶格金为主,少量微粒金,其次在黄铜矿周围以微粒状分布;铜主要赋存在黄铜矿中,微粒状、不规则细粒状;锌主要赋存在闪锌矿中,不规则细粒状;硫主要赋存在以黄铁矿为主的各类硫化物中;银主要赋存在辉银矿中;铅主要赋存在方铅矿中。

(2)矿石自然类型

矿体均埋藏在距地表30 m以下,经槽探及钻探样品分析结果验证氧化带及混合带中未见构矿矿体,仅有少许矿化体,所有矿石均为硫化矿石。

4.3 围岩蚀变特征

矿体下盘围岩主要有黄铁绢英岩化英安岩、黄铁绢英岩化含角砾英安岩等,次为英安质凝灰岩、安山岩等。上盘围岩主要为强绿泥石化英安岩、黄铁绢英岩等。矿体主要分布在强绿泥石化英安岩与黄铁绢英岩的接触带上。其中上盘英安岩大多为绿泥石化发育极强烈,深绿色,岩石具脆性,岩石受构造及后期热液作用影响破碎,该蚀变带最厚处可达近百米;下盘黄铁绢英岩蚀变带,蚀变有绢云母化、硅化、绿泥石化、泥化、叶腊石化、碳酸盐化,近矿围岩矿物基本已全部蚀变,该蚀变带下部蚀变相对较弱,部分保留原岩结构构造,较模糊,原岩主要以英安岩为主,次为含角砾英安岩及英安质火山角砾岩等,该蚀变带厚大,目前已施工的部分钻孔未打穿。

5 矿床成因及找矿标志

5.1 控矿因素

综合矿区成矿地质条件及矿体分布规律,认为该区矿体的控制因素主要表现为以下几个方面:

⑴区内含矿地层为一套下泥盆统卡拉塔格组(D1k)以英安岩为主的海相火山岩,在形成过程中热液携带大量含硫金属络合物,该金属络合物中有多种有用的金属元素,前期分散状在岩石中普遍分布,局部可形成矿体,是多金属矿床形成的矿源层。

⑵矿区南部通过的大草滩深大断裂形成的次级断裂即是导矿的通道,又是容矿的空间,即在构造作用不断影响下使英安岩中金属络合物活化并沿构造裂隙或岩石松散部位迁移,在构造作用强烈的地段富集成矿。在金属络合物运移富集的同时提供热源使原岩发生强烈蚀变,英安岩中长石分解形成石英和绢云母,暗色为黄铁矿等所交代,故使赋矿岩石后期基本已全部蚀变形成黄铁绢英岩。

⑶该区构造作用是多期的不断活动影响,推测在较晚期的构造活动影响下以含硫化铁为主的硅质热液沿前期构造裂隙充填,同时与前期载有金属元素的络合物再次叠加富集,形成以金为主的重要矿体,且金品位相对较高,赋矿岩石完整。

5.2 矿床成因

根据目前区内已发现矿体成矿地质条件、矿体特征、矿物组合、围岩蚀变特征等,推断矿床成因为受构造控制的中低温火山热液型金铜多金属矿床。

5.3 找矿标志

根据本次工作取得的资料,结合区域内已发现矿床特征,总结该区隐伏矿的找矿标志为:

⑴氧化蚀变标志:地表黄色、褐红色等醒目氧化蚀变带是圈定找矿的主要靶区,蚀变的岩石为黄铁绢英岩,颜色越醒目表明所含硫化物越多,矿化越好,氧化后呈黄钾铁钒化、褐铁矿化、孔雀石化等。

⑵构造标志:矿区南部通过的近东西向区域性深大断裂引起的旁侧次级断裂构造带交汇部位。

⑶地球物理标志:区内无含炭地层等干扰,不同岩性具电阻率、极化率、密度等明显的差异,且赋矿岩石具低阻-高极化、较高密度的特征。

⑷地球化学标志:在1∶2.5万化探异常中圈出的Au、Ag、Cu、Zn、Pb、Sb、As等元素异常区,可作为间接找矿区。