建筑物防雷引下线探讨

2018-05-24

(上海建科检验有限公司, 上海 201108)

0 引 言

GB 50057—2010《建筑物防雷设计规范》[1](简称《雷规》)对引下线给出的定义为:将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。引下线的作用非常重要,当雷击直接击于安装在建筑物上的防雷装置时,在极短的时间(通常为微秒级)内雷电流流经引下线并通过接地装置泄放到大地中。在雷电流流经引下线过程中,引下线在微秒之内电位会瞬间升高数万伏至数十万伏,同时在引下线周围空间产生瞬变的强电磁场,使附近导体感应出很高的电动势,可能击穿附近的电气、电子系统,从而造成财产损失,有时危及附近的人身安全,甚至造成人身伤亡事故。

1 引下线的选用

1.1 引下线选用的技术要求

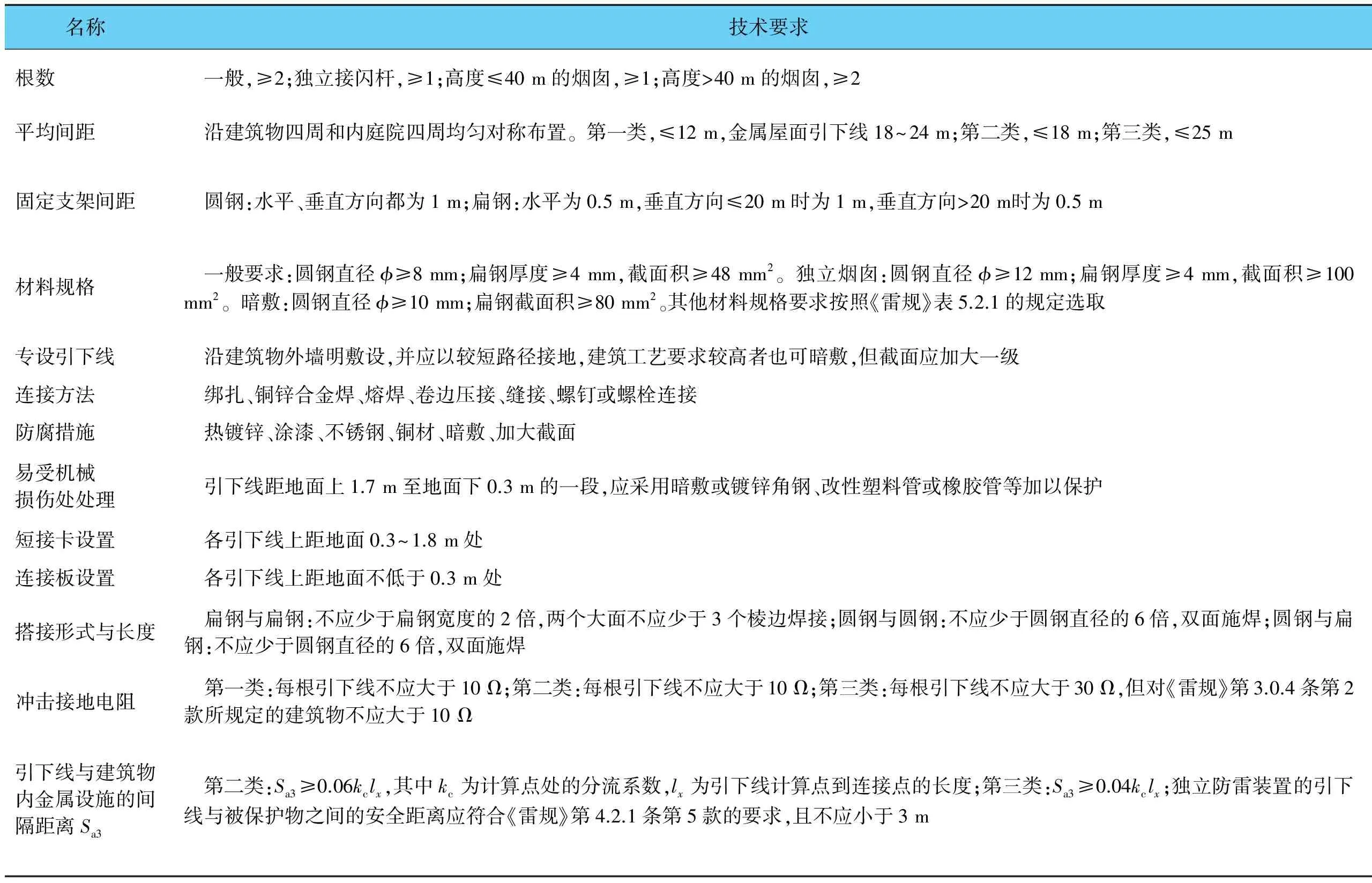

对《雷规》中涉及到引下线的条款进行总结与汇总。引下线选用的技术要求如表1所示。

1.2 引下线与建筑物内金属设施的安全间隔距离

为了防止雷电流流经引下线时产生的高电位对附近金属物或电气和电子系统的反击,《雷规》第4.3.8条给出第二类防雷建筑物金属物或线路与引下线之间的间隔距离为

Sa≥0.06kclx

式中:Sa——空气中的间隔距离;

kc——计算点处的分流系数;

lx——引下线计算点到连接点的长度,连接点即是金属物或电气和电子系统线路与防雷装置之间直接或通过电涌保护器相连之点。

《雷规》第4.4.7条给出第三类防雷建筑物金属物或线路与引下线之间的间隔距离为

Sa≥0.04kclx

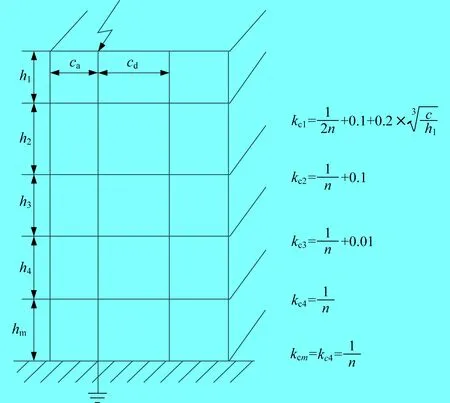

对于分流系数kc的取值,《雷规》附录E.0.1给出分流系数的取值,即2根引下线及接闪器不成闭合环的多根引下线时,分流系数kc=0.66;接闪器成闭合环或网状的多根引下线时,分流系数kc=0.44。《雷规》附录E.0.2模型中分流系数取值如图1所示,其中h1~hm为连接引下线的各环形导体之间或各层地面金属体之间的距离,cs、cd为某引下线顶雷击点至两侧最近引下线之间的距离,c取二者的最小值,c、h1的取值范围为3~20 m。

表1 引下线选用的技术要求

图1 《雷规》附录E.0.2模型中分流系数取值

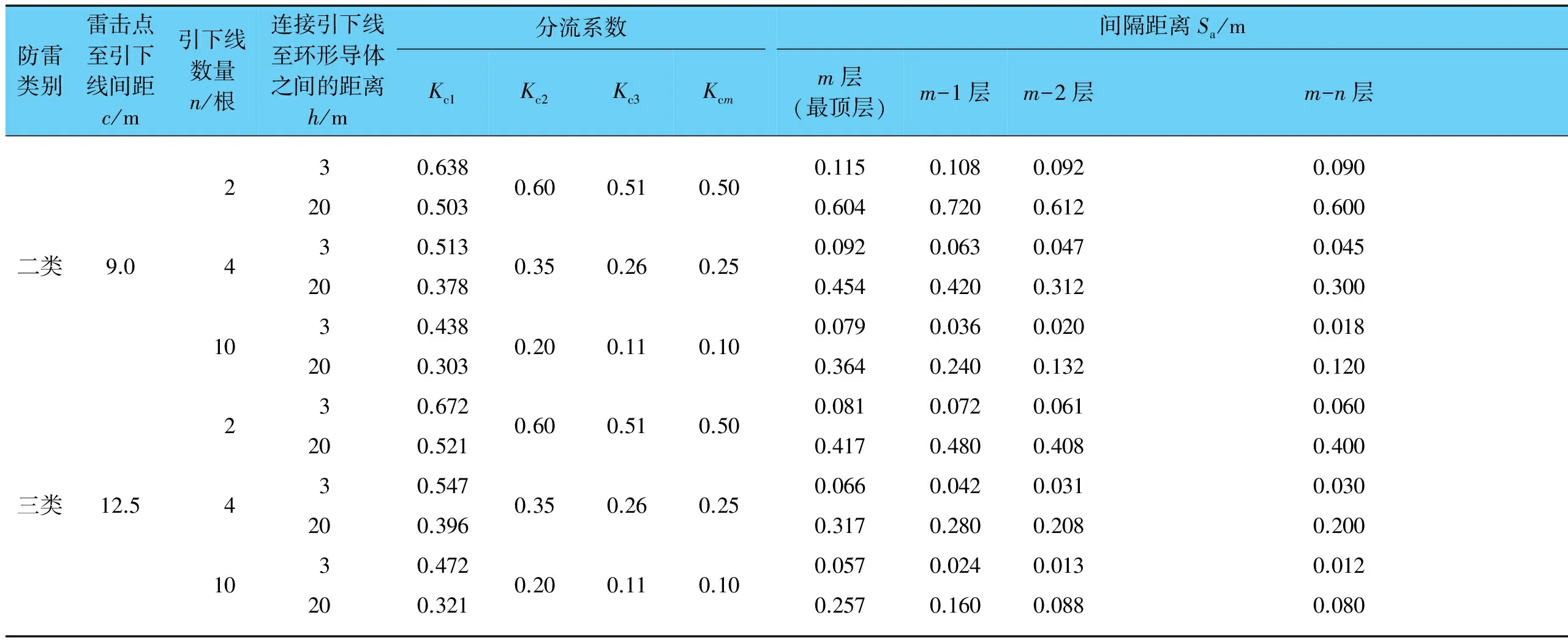

第二类建筑物防雷引下线间距取18 m,第三类建筑物防雷引下线间距取25 m,最不利情况为雷电击在2根引下线正中间,即c取1/2引下线间距,第二类为9 m,第三类为12.5 m,环形导体之间或各层地面金属体之间的距离(即各楼层高度h1~hm)取值为3~20 m,引下线数量分别取2根、4根和10根情况(2根为引下线最少数量要求,10根引下线为防接触电压和跨步电压的第一条要求中引下线数量最小值)时,计算结果如表2所示。

由以上计算知,不被反击的主要影响因素是引下线的数量、连接引下线至环形导体之间的距离雷击点位置,引下线数量越多,连接引下线至环形导体之间的距离越小,雷击点越靠近引下线,得到的不被反击的安全间隔距离越小,即引下线附近的金属物或电力电子线路越安全,反之,则安全间隔距离越大,引下线附近的金属物或电力电子线路越容易遭到雷电流引起的反击。对于钢筋混凝土结构式建筑物,当引下线数量n≥10,第二类防雷建筑物,安全间隔距离Sa=36.4 cm,第三类防雷建筑物,安全间隔距离Sa=25.7 cm,即当建筑物内的金属物或电气、电子系统线路距离防雷引下线36.4 cm以上时,即不会遭受到雷电流引起的反击。

表2 计算结果

1.3 混凝土中引下线最小直径条款的理解

《雷规》第4.3.5条第3款要求:“敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅为一根时,其直径不应小于10 mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋时,其截面积总和不应小于一根直径10 mm钢筋的截面积。”

JGJ/T 16—2008《民用建筑电气设计规范》[2]第11.7.7条也做了相应的规定,即“利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其上部应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8~1.0 m处宜焊出一根直径为12 mm或40 mm×4 mm镀锌钢导体,此导体伸出外墙的长度不宜小于1 m,作为防雷引下线的钢筋应符合下列要求:(1) 当钢筋直径大于或等于16 mm时,应将两根钢筋绑扎或焊接在一起,作为一组引下线;(2) 当钢筋直径大于或等于10 mm且小于16 mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线。”

通过比较,以上标准对单根钢筋最小直径的规定是相同的,即都是10 mm。针对此数据,运用导体温升公式计算,结果验证规范的正确性和合理性。单根圆钢引下线最小直径不应小于10 mm的表面温度升高理论计算如下。

导体即钢筋引下线的升高温度为

式中:α——电阻的温度系数,取6.5×10-31/K;

W/R——冲击电流的单位能量,根据《雷规》表F.0.1-1,第二类防雷建筑物,取5.6×106J/Ω,第三类防雷建筑物,取2.5×106J/Ω;

ρ0——导体在环境温度下的电阻率,取138×10-9Ω·m;

q——导体的截面积,直径φ10 mm的钢筋,取78.5 ×10-6m2;

γ——物质的密度,取7 700 kg/m3;

Cw——热容量,取469 J/(kg·K)。

因此,对于第二类防雷建筑物,θ-θ0=38.9 K。对于第三类防雷建筑物,除W/R值不同外,其他值都相同,同理计算得θ-θ0=16.3 K。

综上,对于单根φ10 mm的钢筋构件,以最大雷电流(即使不分流、不衰减的情况)冲击引下线,对于第二类、第三类防雷建筑物,得到的温升都小于40 ℃。实际上,钢筋混凝土构件内通常是2根或者4根并联一起使用(钢筋直径等于16 mm时,要求将2根钢筋并在一起使用,截面积为402 mm2;当钢筋直径为10 mm时,要求将4根钢筋并在一起使用,截面积为314 mm2,比雷击最严重的截面积300 mm2(日本规定)还要大,并且经过分流后每根钢筋的W/R值大大减小。因此,钢筋的温升更远小于钢构件屈服疲劳规定的温升值,所以非常安全、可靠[3]。

此外,利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为引下线,不仅节约钢材,还比较安全。因框架结构的本身就将梁和柱内的钢筋连成一体,形成一个法拉第笼,这对平衡建筑物内的电位和防止侧击都起到良好的作用。

2 专设引下线的界定

《雷规》中对设引下线的表述有明确的强制性条文,第4.3.3条:“专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大于18 m。当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引下线时,应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距,专设引下线的平均间距不应大于18 m”;第4.4.3条:“专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大于25 m。当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引下线时,应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距,专设引下线的平均间距不应大于25 m”。但是理解和界定专设引下线都非常得难。通过多年的防雷工作和实践经验,认为界定第二(三)类防雷建筑物设置专用引下线主要可分为以下3种情况[4]:

① 当第二(三)类防雷建筑物为钢筋混凝土结构时,应采用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为自然引下线,即利用建筑物四周和内庭院四周结构柱内不少于2根主筋作引下线,其间距沿周长计算不应大于18 m(25 m)。当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引下线时,应在跨距两端设引下线,并减小其他引下线的间距,使引下线的平均间距不应大于18 m(25 m)。

② 当第二(三)类防雷建筑物为木质结构时,应设专设引下线,并不应少于2根,其间距沿周长计算不应大于18 m(25 m)。

③ 当第二(三)类防雷建筑物为砖混结构、砾石基础时,应设专设引下线,并不应少于2根。

3 暗设引下线的判断

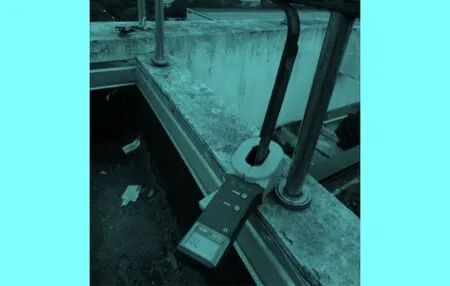

明设的引下线肉眼可见,容易判断。对于已经建成的建筑物(多数为钢筋混凝土结构),引下线为暗设,如果仅简单地用接地电阻测试仪进行接地电阻测试(忽略过渡电阻影响),由于接闪带已经连接成环各环路都连通,所以即使被测引下线已经大部分遭破坏,只要有一根引下线完好仍可以测得电阻。这样就无法直观判断这根引下线是否安全、可靠。通过多年的防雷工作经验,发现一个既简单又可靠的方法:首先目测引下线的引上点处是否有弯头,有弯头的,初步确认为引下线(弯头主要是考虑搭接倍数和焊接工艺要求),无弯头的,肯定不是引下线(因为不符合搭接倍数和焊接工艺的要求),一般为支撑架;其次对有弯头的引上点处可用钳形环路电阻测试仪(基于电流互感器原理)验证,将钳形环路电阻测试仪钳口打开后夹在引上点处,若测得出环路电阻,则这根引下线与接地装置可靠连接,是真正的引下线,如图2所示。若测不出环路电阻,或者显示“OL”,则说明此“引下线”是虚设的或者已经损坏,没有与接地装置可靠连接,不是真正的引下线,如图3所示。若测得的环路电阻很大,则搭接不可靠。

图2 测出环路电阻值(真正引下线)

图3 测不出环路电阻值(虚假引下线)

4 结 语

GB 50057—2010《建筑物防雷设计规范》对建筑物的防雷引下线提出的条款要求,对新建建筑物的设计、既有建筑物防护措施的判断与整改都具有普遍的意义。本文对建筑物防雷引下线等选用的技术要求作了归纳与总结,并结合多年的防雷检测工作经验,对部分条款进行较深层次的解释,以期为防雷减灾工作者提供参考。

[1]建筑物防雷设计规范:GB50057—2010[S].

[2]民用建筑电气设计规范:JGJ/T16—2008[S].

[3]李慧,徐建兵.装配式混凝土结构建筑雷电防护装置设计[J].建筑电气,2017,36(6):7-12.

[4]中国建筑学会建筑电气专业委员会.建筑电气分会就新《雷规》专设引下线深入研讨——中国建筑学会建筑电气分会2012年年会附件[J].建筑电气,2012,31(12):59.