城镇化进程中能源环境约束“尾效”研究

2018-05-24冯宗宪

高 赢, 冯宗宪

(西安交通大学 经济与金融学院, 陕西 西安 710061)

一、研究背景

作为经济增长稳健而持久的内生动力和源泉,加速推进城镇化尤其是新型城镇化建设无疑是我国当前实现现代化的重要战略选择。美国城市地理学家纳瑟姆(Northam)在1979年提出了著名的城市化进程演化“S”形曲线(亦称“纳瑟姆曲线”),将城市化进程划分为起步(城市化率ut<30%)、加速发展(30%≤ut≤70%)、成熟稳定(ut>70%)三个阶段。自改革开放以来,我国城镇化建设随着工业化水平的逐步提升获得了长足的发展,尤其在城镇化迈入稳定发展阶段以前(ut<70%),工业化的迅速发展还将持续加速推动城镇化进程。2016年,陕西省城镇化率为55.34%,略低于全国整体水平57.35%,处于城镇化加速发展阶段的中后期。然而,工业化和城镇化进程的不断推进,一方面极大地促进了地区经济的增长,2016年我国国内生产总值(GDP)达到744 127.2亿元,与1978年相比增长了201倍,陕西省GDP增长了235倍;另一方面,对资源能源的消费需求量随之不断攀升,全国一次能源消费总量从1978年的57 144万吨标准煤增长至2016年的436 000万吨标准煤,增长了6.6倍,年均增长17%,且煤炭、石油、天然气等化石能源的消费在一次能源消费总量中一直保持着90%以上的占比,意味着我国经济总体仍未摆脱粗放型发展模式。国内经济增长对化石能源的高度依赖,直接导致了二氧化碳排放量的日益增加,由1978年的38 570.64万吨增长至2016年的260 943.17万吨,增长了5.8倍,年均增长15%。作为西部地区比较具有代表性的省份,陕西省也是西部大开发与丝绸之路经济带建设的桥头堡,省内煤炭、石油、天然气等能源资源均比较丰富。1978—2016年,陕西省一次能源消费和碳排放年均增长率分别为24%和23%,均高于全国同期平均水平。可见,社会经济和城镇化的快速发展在获得能源环境要素支撑和保障的同时,也会深刻影响能源环境本身,最终势必会受制于能源环境。因此,对能源环境约束下地区经济增长和城镇化发展问题展开实证研究具有重要的现实意义,以助益于在地区城镇化和工业水平快速提升的同时,能够降低来自对环境的压力,最终推进地区新型城镇化的可持续发展。

国外学者罗默(Romer)[1]开创性地建立了存在资源约束和不存在资源约束的新古典增长模型,将这两个模型测算出的稳态人均产出增长率之差定义为增长“尾效”。诺埃尔(Noel)[2]在1995年实证研究了美国能源短缺对国内经济增长可能造成的约束性影响。布鲁沃尔(Bruvoll)等[3]基于动态一般均衡模型实证测度了挪威的环境“尾效”。国内学者围绕经济增长“尾效”也进行了一系列比较深入的研究。刘耀彬等[4]依据内生经济增长理论实证分析了我国中部地区6省在经济发展中的水土资源“尾效”问题。张文爱[5]研究认为重庆市的能源约束对经济增长的阻尼效应十分显著。章恒全等[6]通过分地区分产业实证测算了水资源对我国31个省市自治区经济增长的阻力。以上研究主要选择将土地资源、水资源、能源等要素投入全体或部分地纳入模型以测算和分析经济增长的资源约束“尾效”,且最终“尾效”值因实际研究中变量选取与数据处理的差异而各不相同。此外,国内学者在经济增长“尾效”基础上,又延伸到了地区城镇化资源约束“尾效”的研究层面。王伟同等[7]研究认为辽宁省的能源约束对该省的城市化进程具有十分显著的“尾效”影响。张琳等[8]通过运用计量经济学与空间分析法实证探究了国内31个省市自治区城镇化进程中土地资源“尾效”的空间分布差异。张乐勤[9]对安徽省城镇化进程中的水资源、土地资源、能源、矿产资源等的约束尾效进行了实证测度。

通过上述梳理和分析可以发现两方面问题。其一,这些研究更多侧重的是不同种类自然资源要素投入约束“尾效”的分析,并具体计算了全国范围或具体省市的水土资源、矿产资源、能源整体对经济发展和城镇化进程的制约作用大小,且绝大多数研究遵循了原始“经济规模报酬不变”假定,以建立相关的“尾效”分析模型,而这可能会对要素投入的真实产出做出有偏估计。其二,比较鲜见把二氧化碳排放量视为一种要素投入纳入该模型考虑的相关研究,尤其在面临严峻低碳发展压力的今天,碳排放约束既是经济增长和城镇化推进的瓶颈,同时也是与能源消费密切相关的一种不可或缺的资源要素。而二氧化碳主要源于煤炭、石油等常规能源的消费,就能源密集部门的代表——工业部门来讲,其对能源资源投入需求较大,本质上来看也相当于是投入了碳排放。碳排放量越大,其粗放型的生产模式得到的产出和获利越高。一旦对碳排放进行严格控制,即碳排放量必须降低,企业的生产显然会受到不利影响。生产企业放任碳排放会受到处罚及社会舆论监督,会倒逼企业寻求新能源新技术的工业化投入以降低碳基能源的投入需求。就我国来讲,区域间的发展极不平衡,尤其是资源能源丰富而生态环境脆弱的西部地区,伴随着改革开放以及西部大开发的不断深化,地区工业化、城镇化发展与环境保护的矛盾也日益尖锐。

鉴于此,本文拟在探讨能源环境约束下我国城镇化进程“尾效”的同时,将陕西省1978—2016年的样本数据也纳入研究范围以对比分析,在对相关时间序列进行平稳性和协整检验的基础上,借鉴资源约束“尾效”模型,并放松“经济规模报酬不变”的初始假定,选择将能源消费和碳排放作为能源环境要素投入的代表同时纳入该研究模型,然后分别测算及分析全国和陕西省在能源环境双重约束下城镇化进程年均“尾效”差异及其产生的深层次原因,最后依据分析结论提出降低能源环境对地区城镇化发展约束“尾效”以推进新型城镇化建设的对策。

二、城镇化进程中能源环境约束“尾效”建模

(一)经济增长“尾效”测度

本文把碳排放和能源消费纳入资源约束经济增长模型,同时放松原始的“经济规模报酬不变”假定,具体形式为

Y(t)=K(t)α·E(t)β·C(t)γ·(A(t)L(t))θ

(1)

(2)

当处在平衡增长路径上时,产出Y和资本存量K均以不变速率增长,结合式(2)得gY(t)=gK(t)。再对式(1)两边同时取对数并对时间t求导,可得

lnY(t)=α·IlnK(t)+β·lnE(t)+γ·lnC(t)+

θ·[lnA(t)+lnL(t)]

(3)

(4)

代入各变量对应的增长率,整理可得

(5)

依据式(5)可得在稳态时的人均产出增长率为

gY/L(t)=gY(t)-gL(t)=gY(t)-n=

(6)

可见,当存在碳排放和能源消费约束时,技术进步速率g能够拉动人均产出增长率的增加,对其贡献为θ·g/(1-α),是正向的促进作用;一次能源消费和碳排放增长率则对人均产出增长率发挥着反向的阻碍作用,会使人均产出增长率降低,说明经济增长对碳排放和能源投入的依赖性越强,因其稀缺性对经济增长的约束性也会越强;而劳动力增长率对人均产出增长率的作用在式(6)中表现得不明确。因此,要推进经济增长,紧抓技术进步这一关键要素首当其冲,同时也要不断降低对一次能源的消费,以减少碳排放的总量。

(7)

(8)

(二)城镇化进程“尾效”推导

我国城镇化率在1996年达到30.48%,自此开始迈入了城镇化快速发展的阶段,或者称作中期阶段,对各种资源能源的消费需求量一路攀升。这无疑向生态环境的承载力提出了更高要求,随之而来的资源能源供不应求以及环境问题最终会严重制约地区城镇化的可持续发展。在上文对碳排放和能源消费双重约束下经济增长“尾效”测算的基础上,可进一步推导出城镇化进程中能源环境约束“尾效”。周一星[10]指出,国家或地区的城镇化水平和经济增长之间有着鲜明的半对数曲线关系,即

u(t)=a+b·lny(t)+ε(t),a<0,b>0

(9)

其中,u(t)表示国家或地区第t年的城镇化水平,以城镇化率代替;y(t)表示国家或地区第t年的人均产出;ε(t)表示随机扰动项。再令a=-lnω/η,b=1/η,η=(dy/y)/du(即城镇化率对人均产出的弹性),意味着城镇化率增加1%对人均产出所起到的推进作用。对式(9)两边同时求导,可得:

(10)

(11)

(12)

三、城镇化进程中能源环境约束“尾效”分析

(一)数据来源与变量选择

(13)

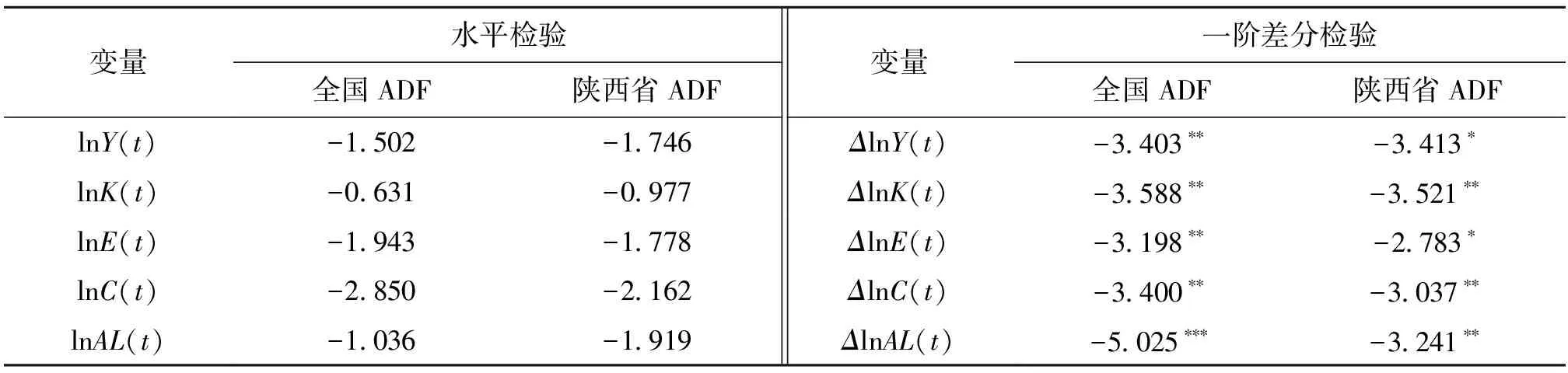

(二)数据平稳性和协整检验

由于本文在回归分析中选用的均为时间序列数据,故先要对相关数据进行平稳性检验,以避免出现“伪回归”的情况,同时为消除时间序列异方差问题,将各研究变量取自然对数。本文运用ADF单位根检验法,结果见表1,各时间序列均在可接受的显著性水平上不能拒绝原假设即单位根假设,但一阶差分后变为平稳序列,故可做进一步的协整检验。本文采用Johansen检验法来进一步检验各变量是否存在协整关系,限于篇幅,此处略去检验结果。对于全国和陕西省来讲,对应的迹统计量和最大特征根检验都在5%的显著性水平下拒绝了原假设,检验结果表明变量之间存在长期均衡关系。

表1 各变量单位根检验结果

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的显著性水平上拒绝单位根假设。

(三)数据的计量分析

从对全国和陕西省数据序列进行的平稳性及协整检结果可知,lnY(t)、lnK(t)、lnE(t)、lnC(t)、lnAL(t)等变量的差分序列均为一阶单整且存在协整关系。对式(3)做进一步的回归分析,通过变量相关性及方差膨胀因子(VIF)检验知解释变量之间存在着相关性,故选用偏最小二乘法(PLS)来拟合模型,结果见表2,同时拟合的四个模型对被解释变量的解释能力均在0.99以上,达到了比较高的精度。无论就全国还是陕西省而言,经济规模报酬整体上都是递增的。就模型2与模型4来讲:(1)资本投入对产出的影响最大,全国与陕西省相应资本产出弹性值分别为0.541 863和0.311 731,意味着地区经济的增长在更大程度上仍然依赖于固定资产的投入,说明我国粗放型经济增长方式的现状还未改变。(2)从能源消费和碳排放产出弹性来看,陕西省明显高于全国的情况,弹性值分别为0.271 812和0.262 782,反映了陕西省鲜明的高投入、高能耗、高排放经济发展模式,势必会倒逼能源环境对省内经济和城镇化发展形成约束;再从全国情况来看,能源环境要素投入对产出的影响相对陕西省要弱些,弹性值分别为0.168 210和0.141 282,意味着就全国历史数据而言,可以推测碳排放和能源消费对经济增长和城镇化进程的约束相对于资本投入来说还很小。可见,资本投入目前是驱动地区经济增长的重要因素,且其无论对经济增长还是城镇化进程的约束相较于碳排放和能源消费可能都比较强。(3)就全国整体而言,有效劳动对产出的影响与能源要素投入的影响相当,但高于碳排放产出弹性;从陕西省情况来看,劳动力要素投入对地区产出增长的作用力略高于全国整体的情况,但却是省内其他要素投入驱动力中最小的,从侧面反映出省内的人口资源优势与科教优势还未能充分发挥出来,且劳动效率还需大幅提升。

表2 各变量回归结果

(四)城镇化进程“尾效”测算

根据式(12),要计算能源环境约束下城镇化进程的“尾效”,还需得知有效劳动增长率n、一次能源消费增长率k、碳排放增长率m、城市化对人均产出的弹性η。为便于计算,各变量增长率均按如下公式计算,以有效劳动增长率为例:

(14)

其中,t=39,AL1978表示1978年的社会从业人数,AL2016表示2016年的社会从业人数,计算得到n全国=1.704%,n陕西省=1.691%,二者比较接近。

为了明确不同种能源消费及其引致的碳排放对地区城镇化进程的约束程度,本文依次计算出了煤炭、石油、天然气、水电等四种一次能源各自的消费增长率,也即各自引致的碳排放增长率,这是因为本文对碳排放的测算是基于这四种一次能源的消费结构计算得来的,但由于水电不产生碳排放,故除外。全国能源消费总量增长率为5.35%,碳排放总量增长率为5.02%,各能源消费增长率分别为4.99%、4.77%、7.24%和7.89%;陕西省能源消费总量增长率为6.19%,碳排放总量增长率为6.09%,相应各能源消费增长率分别为5.91%、5.71%、26.38%和3.11%。可见,陕西省除了水电消费增长率远低于全国水平之外,其他种类的能源消费增长率都明显高于全国平均水平。再对式(9)做OLS回归,分别得到全国与陕西省对应的系数值b,继而计算出各自对应的弹性值η。

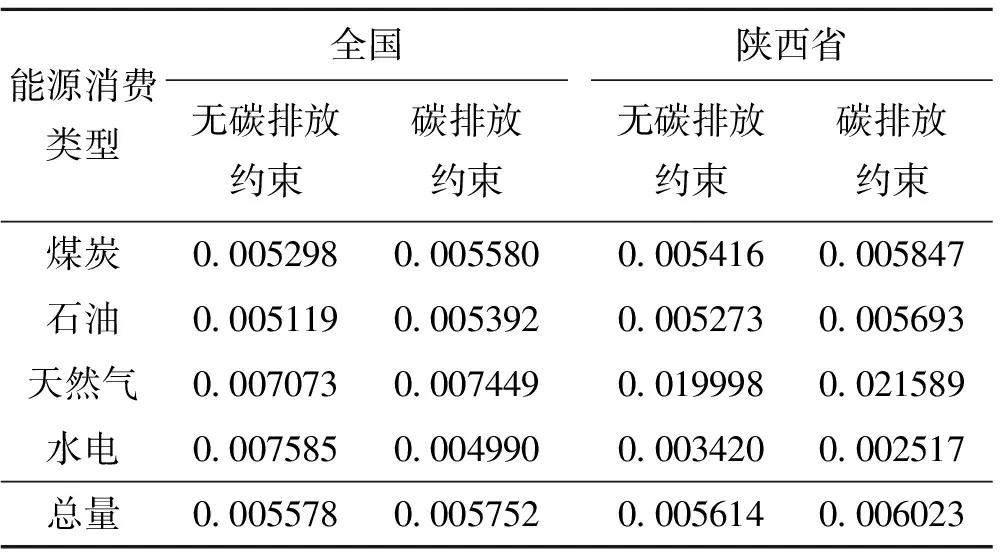

综上,便可分别计算出不存在碳排放约束及能源环境双重约束下全国与陕西省各自城镇化进程的年均“尾效”值(见表3)。无论从全国还是陕西省的测算结果来看,不同种类的一次能源消费对于地区城镇化进程的约束程度都有着鲜明的差异性。陕西省城镇化进程中的各项“尾效”值在整体上都高于全国平均水平,说明能源环境要素的投入对陕西省整体城镇化进程的影响较大,这也符合前文相关计量分析的推测。

表3 城镇化进程“尾效”测算结果

1.能源消费约束“尾效”分析

当只考虑单一能源消费约束时,就全国而言,各种能源消费对城镇化进程的约束力量强弱依次为水电、天然气、煤炭、石油,一次能源消费总量的“尾效”值为0.0055 78,这意味着受一次能源消费总量的约束,中国城镇化率每年平均降低0.557 8%,且一次能源消费总量的“尾效”值只是高于煤炭和石油,而低于水电和天然气。再就陕西省的情况来看,各能源消费对本省城镇化进程的约束力量强弱依次为天然气、煤炭、石油、水电,一次能源消费总量“尾效”值为0.005 614,这意味着陕西省城镇化率由于受到一次能源消费总量约束,每年平均降低0.561 4%,且一次能源消费总量的“尾效”远低于天然气,同时煤炭和石油的“尾效”均比较接近于总量的“尾效”。可见,相对于能源消费总量对地区城镇化进程的约束作用,能源消费的结构性问题对地区城镇化发展的影响力也是不容忽视的重要问题,且陕西省城镇化进程在单一能源消费约束下的“尾效”普遍都高于全国平均水平,但水电的情况例外,这符合该省能源利用的基本情况。

2.碳排放和能源消费双重约束“尾效”分析

当考虑存在碳排放和能源消费双重约束的时候,能源消费对地区城镇化进程约束的“尾效”值明显比不考虑碳排放约束时有所增长,且不管有无碳排放约束,能源消费的结构性问题都是影响地区经济发展和城镇化建设的重要因素,因为基于碳排放的约束,能源消费结构对于城镇化进程的制约作用得以增强。先从全国情况看,各能源消费对城镇化发展约束的尾效值都增长了1倍多,能源消费总量“尾效”由无碳排放约束下的0.005 578增加至有碳排放约束下的0.005 752,增长约1.03倍,意味着全国城镇化率在能源环境双重约束下每年会平均降低0.575 2%;再看陕西省城镇化进程约束的“尾效”值,其中能源消费总“尾效”由无碳排放约束下的0.005 614增长至有碳排放约束下的0.006 023,增长约1.07倍,即陕西省城镇化率在能源环境双重约束下每年平均降低0.602 3%,这个约束力是全国的1.05倍。作为正处于工业化与城镇化加速推进的西部欠发达省份,这种约束力量已经不容小觑。可见,在地区城镇化进程中,碳排放与能源消费结构问题无疑是不可忽视的约束性力量,对陕西省而言,这些约束性力量表现得比全国总体情况还要显著,所以更值得重视。究其原因,这与陕西省鲜明的重型化产业结构以及对化石能源的高度依赖密切相关。具体来讲,陕西省的第二产业一直占据着绝对优势地位,且以化工、纺织、金属冶炼、建材等高能耗产业为主,随着西部大开发和国家能源战略西移的不断推进,为抓住历史机遇谋求大发展,对能源资源的需求量日益增加,且煤炭在陕西省一次能源消费总量中一直维持着70%以上的占比,远高于石油25%、天然气9%的比重,而二氧化碳的排放主要源于煤炭、石油、天然气等化石燃料的消耗。因此,当能源环境无法满足地区城镇化发展需求及为其提供持续的支撑和保障时,必然会转化为阻力。

四、结论与对策建议

本文基于全国与陕西省1978—2016年的数据样本,运用经济增长能源环境“尾效”及城镇化与经济增长的半对数曲线模型,对全国与陕西省城镇化进程中能源环境约束“尾效”进行测度,得出如下结论:(1)我国经济增长长期以来主要由资本要素的高投入推进,粗放型的经济增长模式仍占据主导,这势必会在导致能源大量消耗和碳排放持续攀升的同时加剧能源环境要素的稀缺性,从而倒逼能源环境对经济增长和城镇化建设形成制约。(2)城镇化进程中的能源环境约束“尾效”与能源环境要素投入的产出弹性均呈正比,其中陕西省能源环境产出弹性均显著高于全国平均水平,说明陕西省经济增长与城镇化发展对能源环境要素投入的依赖程度相对会更大。(3)除水电消费外,陕西省各能源消费与碳排放年均增长率显著高于全国平均水平,故随着能耗与碳排放增速加快,城镇化发展产生的“尾效”也会更大,而由于陕西省对能源环境的依赖程度高,更会受制于这种要素投入。(4)人口增长率与地区城镇化进程能源环境约束“尾效”成正比。随着人口与劳动力的增长,尽管用于生产和生活的能源需求越来越大,但能源环境的承载力有限,这也是其之所以会对城镇化发展产生制约作用的根本所在。(5)技术进步速率未体现在“尾效”测算中,却也是促进地区经济增长与城镇化进程的重要因素,其对人均产出表现出重要推动作用,且技术进步对提升能效、优化产业与能源消费结构、降碳都具有积极作用。

基于以上结论,能源环境约束已经成为地区城镇化进程的重要瓶颈,对地区经济发展和城镇化建设均产生了“尾效”,陕西省城镇化进程因此每年降低0.602 3%,高于全国的0.575 2%。为降低能源消费和碳排放的约束程度,以实现地区城镇化资源环境的协调可持续发展,本文结合全国与陕西省经济发展及城镇化建设实际,提出如下对策建议:

第一,加速推进地区产业结构优化调整。全国三次产业结构由1978年的0.28∶0.48∶0.24调整为2016年的0.08∶0.40∶0.52,同时工业增加值在第二产业的占比一直维持在80%以上;对应陕西省三次产业结构由1978年的0.30∶0.52∶0.18转变为2016年的0.09∶0.49∶0.42,工业增加值在第二产业也保持着80%以上的比重。由于工业部门本身属于能源密集型的部门,在全球能源利用总量中占到40%,具有极为明显的高碳特征。对陕西省而言,当前产业结构急需进一步调整,应重新审视自身发展优势,着力发展航空航天、新材料、新能源、高教、科技、文化、旅游等节能环保型低碳优势产业,拒绝向能源化工、有色金属、建材、钢铁冶炼等高碳排放产业的转移。随着“一带一路”倡议的持续推进,我国对外直接投资(OFDI)获得了跨越式的发展,而被冠以丝绸之路经济带新起点的陕西省应把握住这一重大机遇,有效利用OFDI来助力省内产业结构调整与升级转型,同时地方政府部门要适时出台与利用OFDI推进产业结构调整相关的财税、金融等配套政策措施,以形成相应政策机制。总之,要着力改变产业结构现状,实现经济发展模式由粗放型向集约型的转变,坚持走城镇化集约发展道路。

第二,节约能源消费,调整能源消费结构以降碳。当把碳排放约束纳入考虑时,相应“尾效”增加。事实上煤炭消费在我国一次能源消费总量中历年都维持在70%左右,这就亟须进一步调整碳基能源消费结构以降碳,科学合理地挖掘与加强新能源资源对国内经济增长与城镇化建设的支撑潜力。就陕西省而言,因能源环境要素投入对经济增长与城镇化发展具有较强的驱动作用,且双重约束下“尾效”值高于全国平均水平,故陕西省节能减排压力更大,一方面需要基于省内能源资源的生产与消费实际,从政府相关的宏观政策制定方面就要降低煤炭、石油等传统常规能源的消费占比,同时通过技术创新提高能源使用效率以节约能源,继而为城镇化的推进提供充足的资源保证。另一方面,大力加强推进新能源的开发与利用。由于煤炭、石油等常规能源的总量有限,故新能源的工业化投入无疑是促进能源消费结构转变的重要途径,例如在居民区宣传并推进清洁能源的使用、鼓励有关能源企业进行汽车燃料清洁技术研发创新、拓展太阳能与风能等可再生能源的消费占比等。

第三,推进劳动者素质与技能提升,加快低碳转型。由于劳动力年均增长率越高,能源环境约束“尾效”越大,作为一个人口大省,陕西省与全国的人口年均增长率水平比较接近,目前,我国处于经济高速增长的阶段,城镇化进程也已步入快速发展的中后期阶段,劳动力增速加快,对生产与生活用的能源环境要素投入需求随之扩大,为了在降低总“尾效”的同时不影响经济增长与城镇化建设,需要对人口规模进行适度控制。尽管有效劳动的产出弹性和技术进步速率一样没能体现在最终“尾效”的测算中,但二者对人均产出增长具有鲜明的推进作用,故可将提升劳动者素质和技能以及加快技术进步作为缓解地区能源环境约束的有效手段。例如加快推进低碳减排技术的开发与推广,从减碳技术、无碳技术、去碳技术等三个层面全方位推进。同时要注意加强地区间低碳技术开发与创新合作,达到对碳排放总量与碳排放强度的共同控制,以倒逼地区经济增长与能源利用的低碳转型,实现城镇化发展的低碳模式。

[参考文献]

[1] ROMER D. Advanced Macroeconomics (2nd Edition) [M]. Shanghai: Shanghai University of Finance& Economics Press, The McGraw-Hill Companies, 2001: 37-41

[2] NOEL D. URI. A Reconsideration of Effect of Energy Scarcity on Economic Growth [J]. Energy, 1995, 20(1): 1-12.

[3] BRUVOLL A, GLOMSROD S, VENNEMO H. Environmental Drag: Evidence from Norway [J]. Ecological Economics, 1999, 30(2): 235-249.

[4] 刘耀彬, 杨新梅, 周瑞辉, 等. 中部地区经济增长中的水土资源“增长尾效”对比研究 [J]. 资源科学, 2011(9): 1781-1787.

[5] 张文爱. 能源约束对经济增长的“阻尼效应”研究: 以重庆市为例 [J]. 统计与信息论坛, 2013(4): 53-60.

[6] 章恒全, 张陈俊, 张万力. 水资源约束与中国经济增长 ——基于水资源“阻力”的计量检验 [J]. 产业经济研究, 2016(4): 87-98.

[7] 王伟同, 褚志明. 辽宁省城市化进程的能源约束“尾效”研究 [J]. 东北财经大学学报, 2012(2): 30-35.

[8] 张琳, 许晶, 王亚辉, 等. 中国城镇化进程中土地资源尾效的空间分异研究 [J]. 中国土地科学, 2014(6): 30-36.

[9] 张乐勤. 城市化进程中资源尾效及其演化特征探析 ——基于安徽省的实证 [J]. 现代城市研究, 2016(5): 117-123.

[10] 周一星. 城市地理学 [M]. 北京: 商务印书馆, 1995.

[11] 张军, 吴桂英, 张吉鹏. 中国省际物质资本存量估算: 1952—2000 [J]. 经济研究, 2004(10): 35-44.

[12] CHOU J. Old and New Development Models: the Taiwan Experience [M]∥Growth Theories in Light of the East Asian Experience. Chicago: University of Chicago Press, 1995: 123-124.