铁路旅客车站入站空间布局形式对比分析

2018-05-23金梦苏

艾 黎 金梦苏

(西南交通大学建筑与设计学院 四川成都 611756)

随着我国经济的飞速发展,城市化的不断推进,铁路旅客车站作为铁路网在城市中的节点,很容易通过引入其他城市交通系统形成综合交通枢纽。其入站空间设计将成为设计的核心问题之一,而入站空间的布局形式也是影响整个客站体系的重要因素。

1 入站空间的概念

在郑健、沈中伟编著的《中国当代铁路客站设计理论探索》中将站房的功能空间划分为交通功能空间和辅助功能空间,其中交通功能空间分为入站空间、出站空间和内部使用空间;同时书中还指出入站空间即为入站集散厅。这是第一次从建筑设计的角度对入站空间做出定义,对本文研究对象界定具有指导意义。

2 入站空间主要布局形式

依据入站空间与候车空间之间的高差关系对铁路旅客车站入站空间形式分为三类:与候车空间同层布局、与候车空间跨层布局和混合式布局。

(1)与候车空间同层布局。即入站空间和候车空间在同一层,来自地铁、出租各类方式的乘客汇合至高架层的入站口入站。一方面,由于在方式入站空间多在高架层,乘客进入集散厅后无需通过垂直交通可以直接到达候车大厅,集散厅的主要属性为引导乘客通过的缓冲空间,而非分配客流的空间。另一方面,由于是高架入站,旅客平台面积有限,进站口周边一般不会大面积布置服务空间。另外在建国后的老火车站多为这种形式,广场入站,入站集散厅直接与候车、售票、广场和各种服务空间直接相连,乘客行为复杂多样,所以集散厅面积很大,周边的子空间繁多。

(2)与候车空间跨层布局。即入站空间和候车空间不在同一层,需通过楼梯扶梯等垂直交通相连接。由于站台层有的高架非高架之分,这种方式入站空间也有在高架层和非高架层之分,但都是和站台层同层。入站空间的主要属性任然为引导乘客通过的缓冲空间,但是相较于上一种,乘客无法在入站空间看到候车厅情况,并且在大客流冲击下易在扶梯前出现客流瓶颈。通常集散厅两侧常布置有售票厅等其他功能空间,所以去往不同功能空间的乘客容易与安检排队的乘客在旅客平台发生流线交叉。

(3)混合布局。即站台层和高架层均有候车空间,此时入站空间和候车空间不是绝对的同层或非同层关系,需要通过垂直交通相连接。这种入站布局方式充分利用站房空间,同时分层分设入站口的办法可以就近承接高架车道和公共交通换乘入站的旅客。但是入站空间和候车区域划分不明显,人流易交叉,入站空间兼顾分配人流和引导通过的作用。另外“线侧式”分散候车常会采用该布局模式,利用广厅为核心形成数个候车厅,将入站后的乘客用通道和楼梯扶梯分配至各层各候车厅,入站空间主要起分配客流的作用;入站过程拥挤,交通面积过多,步行距离长。

3 布局形式对比分析

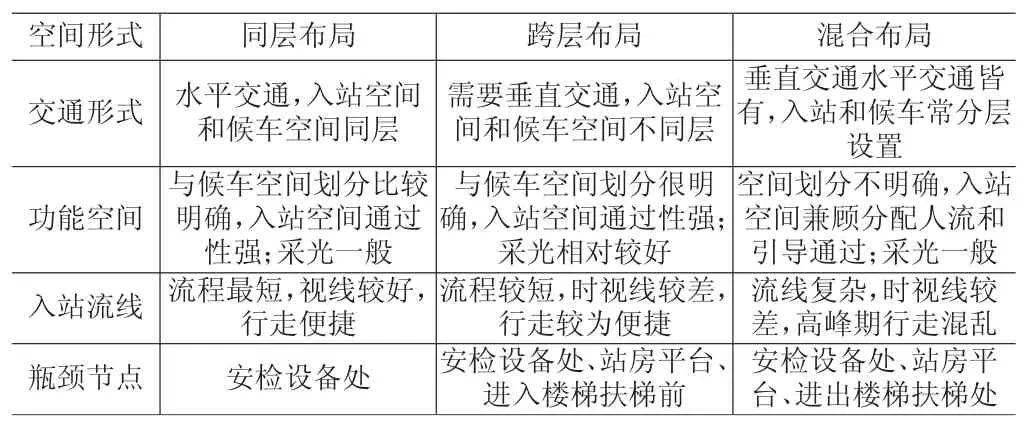

围绕入站空间布局对三类入站空间从交通形式、功能空间、入站流线和瓶颈节点四个方面进行对比总结,如表1。

由表中对比分析总结出如下设计策略:

(1)铁路旅客车站的入站空间主要以与候车空间同层布局的形式具有绝对的优势,作为主要采用的形式。

(2)当主要承接地铁客流的入站口建议采用入站空间主要以与候车空间跨层布局的方式,可以减少乘客入站过程中焦虑的心情并尽快入站。

表1 三种入站空间布局形式对比

(3)当入站空间有限的情况下,同时该入站口需要承接地铁客流甚至高架客流,建议采用混合布局的方式,可兼顾各类乘客尽快入站,但是设计时需注意各种入站方式乘客流线交叉和设备设施处的通过能力。

4 结语

铁路旅客车站设计中,深入地剖析入站空间布局形式特征有利于后期运营管理。本文分析得出:混合布局最容易出现通行障碍和瓶颈,同层布局和跨层布局各具优势,但总体来说同层布局的流程、视线、采光都相较跨层布局更好,而跨层布局特定情况下利于缓和乘客进站过程中焦急的情绪。