基于地域文脉的老城周边地区更新策略研究

——以苏州苏纶厂及周边地区更新为例

2018-05-23程小梅喻晓

程小梅喻晓

(1.合肥市规划设计研究院 安徽合肥 230041 2.中铁第四勘察设计院集团有限公司 湖北武汉 430063)

场所文脉蕴含着老城丰富的历史过往,发达的经济基础培育了灿烂的苏州文化,灿烂的苏州文化同时也促进者经济的发展。随着城市化进程加快,在城市更新的大背景下新旧文化矛盾冲突,经济发展与文化保护二者中往往以牺牲文化为代价来寻求经济的发展,由此带来的地域文脉破坏、断层、城所精神缺失也愈来愈严重。笔者借参加的苏州苏纶厂周边地区更新改造项目,通过对苏州老城场所文脉的挖掘,从设计探索老城周边地区更新改造策略,营造场地归属感,使城市空间有机持续的发展。

1 苏州苏纶厂及周边地区背景

苏州是一座拥有2500多年历史的文化名城,自古以来,苏州就是经济附属、文化昌盛之地。城市围绕中心古城区向南北、东面形成T字发展轴。

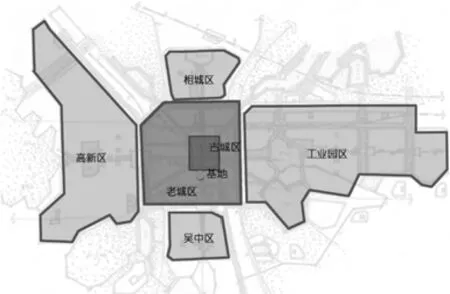

本次规划项目苏纶厂及周边地区位于主城区南部(图1),恰好处于古城与吴中片区的交界处,是周边区域进入古城的门户地带,同时也是苏州南北城市轴线的重要节点。地块北临外城河,南抵南环路,东临西塘河、苏州一丝厂,西至规划南一路,苏纱厂遗址、瓮城、吴门桥等历史遗迹,占地面积约70hm2。

图1 基地区位图

作为古城的南门地区,地块承载着连系古城外溢传统(格局、建筑、文化、产业等)、传承古城历史文脉以及承启新城现代生活的重要使命,同时要建设成古城重要的门户场所面临着诸多的矛盾。因此,基于苏州丰富的历史文化底蕴,本文试图从城市文脉的角度出发,从城市空间格局、建筑遗迹、文化传统以及功能产业四个方面的比较研究来探求老城周边地区更新改造的方法策略。

2 苏州场所文脉探讨

2.1 老城空间格局的山水特色

苏州位于背山得水的良好自然环境中,城市的西面、西南山峦起伏,周围川港纵横、山水相容。水与街巷、建筑紧密结合,衍生出众多“前街后河、河街围绕的街坊,创造出紧凑舒适的生活、交往、流通空间,是老城维系活力的重要所在苏州“水网交错、星罗密布”的水网特色始终在城市中占据着重要的地位。

2.2 老城生活的文化传统与特色

苏州人重“文”轻“俗”的“雅”文化在生活中有着明显的表现。苏州园林作为城市重要的空间组成部分,朴素自然、淡雅清和,连普通居民的住宅也以清新素白示人。重文的苏州人也造就了苏州精致、严谨的饮食文化,秦汉直到明清,苏州一直是王室内廷食物的供应基地之一。苏州的民俗活动也很有有特色,昆剧、苏剧、举龙灯、舞狮子、乞巧节等都具有浓厚的地方风情。

2.3 城垣变迁与建筑遗迹

苏州经历了数千年的发展过程,城市的兴衰变迁在今天的城市空间中可见一斑。近现代城市快速发展更新过程中,苏州部分传统建筑有幸得以保全。其中园林举世闻名,体现了明清时期文人、士大夫阶层的生活理想与审美取向,包含着浓郁的地方特色和文化内涵。另外,至今任保留较完整的苏州民居,独具水上民居风貌和水上人家的生活气息,体量小巧、千姿百态。白灰相映,明净、素雅。

2.4 老城的产业变革与发展态势

苏州最初以产苏丝闻名,丝织业兴盛。明朝中晚期,苏州成为全国的工商业重地和全国丝织业中心,商业发展突破城垣,老城内大部区域被占据,繁华异常。进入90年代后,古城产业结构调整,退二进三,老工业逐渐迁出老城区,老城区则主要发展商贸、旅游、休闲、金融等第三产业。受制于老城区的人口数量、市场需求、收入水平,服务业的发展在一定程度上仍然无法填补因工业退出而造成的经济损失。

3 更新策略设计实践

根据老城的场所文脉分析,分别从空间格局、建筑遗迹、文化传统、功能产业四个方面提出相应的策略研究。

3.1 空间格局——延续与发展

3.1.1 空间肌理

古城区肌理较为密集,建筑尺度小,建筑密度大,建筑形态多为坡屋顶,水系贯穿房屋之间,整体色彩为黑白灰三色。南部新城区建筑尺度较大,传统肌理丧失。本规划地块作为古城区及吴中区的枢纽地带,城市肌理应顺应古城传统,同时呼应新城的空间形态,从城市的空间角度起到承接作用。

3.1.2 水网格局

古城区在宋代以来逐渐形成一套护城河、古城墙双重防御模式。古城内外水系贯穿全程,具有江南独特的水乡文化气息。项目地块应基于现有的水系模式充分挖掘水的特色。

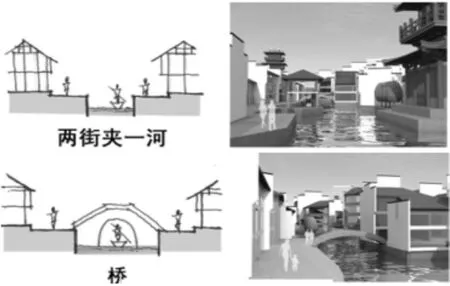

通过理水,将水与街道结合,形成“一河一街”、“一河两街”、“两街夹一河”等不同的水街形式(图2),同时在水域较开阔的地段设置码头、桥等增添水街的活力,丰富其空间感受。同时通过塑造下沉空间、喷泉等形成“小桥流水人间”的空间意向。

3.1.3 建筑空间

图2 规划水街形

基于规划基地联系新旧城市的独特使命,结合古城的建筑空间形态以及新城现代的建筑特点,形成基地自南向北建筑风格由古即今的特点,在基地南段构筑特色民居与古城建筑肌理风格相统一,通过基地中部抽象的水街,抽象转化古建筑特点,形成古而新的建筑形态,逐渐向基地北段园林风格的多高层现代建筑过度,呼应北部吴中新城。

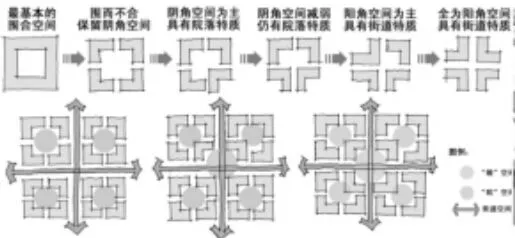

特色民居:古城建筑空间以围合空间为主,私密性与半私密性较强,较之国外的建筑空间缺少广场等公共的交流空间。因此,项目规划在毗邻古城南段区域构筑特色民居,基于古城建筑空间进行演变创新,将敞开的交流空间域围合的院落空间以多种形式相结合,多创造丰富的空间感受(图3~4)。在建筑围合的同时,建筑与建筑之间以“廊”连接,是内部院落绿化余外部形成良好的渗透关系,形成“园林”特点。

图3 空间演变

图4 民居平面图

现代园林:多层现代建筑以半围合的空间朝向主干道,建筑与建筑、建筑与院落之间以廊道相连,形成空中步行廊道(图5),将园林充分运用到现代建筑院落之间。沿街打破“一层皮”的建筑立面形式,而是一种思维空间的园林城市空间。此外,高层建筑主楼每个基层向内后退,将绿化引入建筑内部,形成廊道空间(图6)。裙楼顶部采用屋顶花园,与主楼、周围建筑廊道相连,营造现代园林的体验。

图5 绿色廊道

图6 高层建筑立面

3.2 建筑遗迹——保护与更新

人民路最南端,快过人民桥,伫立着一座百年老厂-苏纶纺织厂,该厂为清朝晚期民族资本发展建立起来的第一批工业厂房苏纶纱厂的前身,代表着苏州迈进近代工业的第一步。此外基地中还有具有特殊历史价值的日本领事馆旧址、经过转型走上工业与旅游相结合的苏州第一丝厂保留建筑以及90年代建立的苏州热电厂等等。正是由于这些历史建筑的存在,向后人叙述着老苏州的故事,传递着苏州千年历史变迁的印记。

这些工业遗产具有很高的保留和利用价值,因此,本次项目我们的主要工作保护和激活这些历史建筑,赋予其文化意义,对其整修、功能置换,使其焕发新的活力,确保城市历史与活力的保留与延续。

3.2.1 苏纶厂——展览、购物、创意、休闲

苏纶厂代表着一代人的记忆,项目地块内遗存较多的苏纶厂厂房,建筑质量良好,厂房空间大,适合改造成工业展览馆、艺术工作室、会展中心、纺织创意中心等多种类型的新型活动空间,赋予旧的建筑以新的生命力。

3.2.2 一丝厂——购物、展览

借助一丝厂工业遗址建筑,创建体验、展览、购物三位一体的工业与旅游相结合模式。工厂不再只具有是生产产品的功能,更是观赏丝绸产品的旅游地。同时新建丝绸生态体验馆、博物馆等建筑,展示苏州丝绸发展的历史。

3.2.3 热电厂——展览、游园

热电厂位于基地西南侧,是20世纪90年代的产物,遵循老城“退二进三”的原则热电厂也面临搬迁改造的命运。热电厂高矗的烟囱成为其独特的标志,为充分利用资源并改善老城开敞空间不足的现状,将其改造为公共活动空间。引入绿化,利用工厂建筑打造主题游园,提高其使用率,焕发新的活力(图7)。

图7 热电厂改造

3.3 文化传统——传承与弘扬

苏州历史悠久,文化底蕴丰厚。园林胜迹、街坊民居、丝绸刺绣、工艺珍品、昆曲苏剧、评弹等数不胜数。地块可借助工业遗产打造的展示、创意区形成一个全面展示博大文化苏州的文化展示体验区。通过文化展示墙、展览会、手工体验、定期戏曲表演、民俗博物馆等形式表现。

3.4 功能产业——吸收与融合

老城的产业以传统为依托,具有浓郁的苏州传统特色。在改造的过程中,需要尽量保持原有的建筑风貌和特色,传统的商贸发展空间与改造受到限制,这就为位于老城南部的本项目地段提供发展的契机。作为苏州老城主要的三个商业板块(观前、石路、南门)中的一个,本地区的更新改造将是老城区获得商业发展的心的空间。同时,吴中区以人文吴中、山水吴中、创意吴中、快乐吴中为主,以发展创新型产业与创意产业为主,是一种现代化的发展模式。因此基地在功能产业方面既要吸收古城的传统特色,又要与现代产业向融合,达到地块内部传统与传统的融合与对话机制。

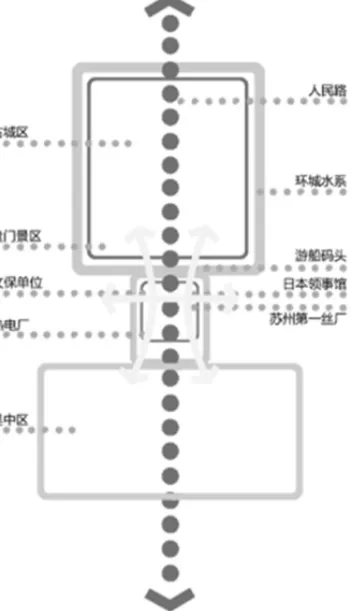

根据地块由南向北的资源分布、产业分析、建筑风格等,合理分布产业功能。南部工业遗产区以创意产业、展览、购物为主;中部人民路两侧商业文娱区以商业办公为主;北部衔接吴中新城则以高层商务办公、商住为主(图 8~10)。

图8 规划总平面

图9 规划结构图

图10 空间格局图

4 结语

城市更新是一个间歇更迭、持续不断的过程。城市化进程加速,城市旧貌难以为继,新颜在旧的基础上展开,每个历史阶段都具有一定的时代特征。不能否定过去也不能丢弃现在或牺牲未来。因此,对城市更新进行文脉设计不仅是尊重过去,更是延续未来。对城市历史变迁中物质形态及非物质形态的文脉进行利用与呈现,尊重地块历史、创造场地记忆,实现城市文脉场所延续的目的。

[1]王建国.现代城市设计理论与方法[M].南京:东南大学出版社,1998.

[2]郑 军,张贤都.传承地域文脉-重塑场所特质[J].新建筑,2012(05):136~139.

[3]陈勇.苏州古城水系的更新域发扬[D].同济大学,2003.

[4]舒尔茨R.施植明,译.场所精神-迈向建筑现象[M].台北:尚林出版社,1984.