打破“边界”:明清武陵地区“改土归流”背景下的内聚型移民研究

2018-05-17黄权生

黄权生

(三峡大学文学与传媒学院 水文化研究所,湖北 宜昌 443002)

一、引言

这里的武陵地区主要指今天的渝东南、鄂西南、湘西和黔东地区。元明以来,为防范“苗患”,地方官府在武陵与内地交界之间设关隘、寨堡、边墙等设施,事实上在政治治理方面形成了武陵与内地的“边界”。道光《施南府志·艺文·拟奏制夷四款》记载:“国朝设立关隘,把截甚严,至今尚传‘蛮不出境,汉不入峒’之语。”[1]卷之二十八艺文志,3“边界”的客观存在和“蛮不出境,汉不入峒”的国家政策,影响了武陵地区的历史发展和社会进步,不利于人口的流动和民族交往。

关隘、寨堡、边墙是军事“边界”和地理分界线,且其存在以“蛮不出境,汉不入峒”的国家政策为前提,但“蛮不出境,汉不入峒”的政策则是政治和文化上的畛域。两者相互依存,且这种有形和无形“边界”在明清历史发展进程中不断反复。自清雍正以来,武陵土司地带的“改土归流”运动将政治上和地理上的“边界”予以政治话语上的解除,但心理上的“苗疆意识”并没有随之消散。这种针对武陵地带的“化外”之地的观念并不仅仅出现在正统王朝的话语体系中,“苗疆”族群作为区域主体依然保留着“本我”的思考范式,即对“编户齐民”的王朝国家治理体系存在某种程度上的隔阂。

龚荫指出土司不是奴隶主就是农奴主,是“封土封疆”世袭统治的残余。到了明末,这种制度越来越显示出它对社会、经济文化发展的阻碍作用,走向社会发展的反面:“一些土司争袭、掠地,互相攻杀,民无宁日;一些土司对土民有生杀予夺之权,残忍压迫剥削人民,百姓苦不堪言。”明清王朝特别是清廷对这些土司,即以这样那样的“理由”先后进行了“改土归流”,削弱土司势力[2],并将原来较大的土司家族予以外迁,成为彻底消除原土司势力最有效的手段之一,也是打破“蛮不出境,汉不入峒”“边界”的政治前提。

葛剑雄指出:“在中原向周边扩展的过程中,还存在着一种逆向的强制迁移,或者称为内聚型的迁移,即将被占领地区的非汉族人口全部或部分迁往中原或其他便于控制的地区。采取这一措施的原因大致是因为:当地的民族反抗激烈或难以治理,少量驻军不足以镇压,增加驻军又遇到交通与供应上的困难;当时没有适当的移民来源,或者缺乏组织移民的权威和财力;或者由于上述种种原因同时并存,统治者准备放弃已获得的地区。”“这类移民由于被置于数量占绝对优势的汉人包围之中,加上统治者的严密控制,最终会被汉人彻底同化。”[3]109清代的改土归流运动就有不少内聚型移民,这些移民是清政府改土归流后善后工作的重要组成部分。

二、湘西土司改土归流

清政府对湖广的改土归流是以湘西保靖为切口的。其中借口之一是保靖土司“纵容”桑植土司在保靖土地上抢劫民财。清廷利用桑植、永顺、保靖之间的世仇和家族矛盾,雍正四年在清兵入保靖的同时控制了桑植。《清史稿·土司一》记载桑植宣慰司:

清顺治四年,宣慰司向鼎归附,授原职。鼎子长庚调镇古州八万。长庚子向国栋残虐,与容美、永顺、茅冈各土司相仇杀,民不堪命。雍正四年,土经历唐宗圣与国栋弟国柄等相率赴愬,总督傅敏入奏,乃缴追印篆,国栋安置河南,以其地为桑植县。[4]卷五百十二列传二百九十九·土司一,14215

桑植内部争斗、彼此诉讼之时,清廷趁势收缴土司印篆,但清廷显然忌惮宣慰司级别的土司,故将向国栋安置河南。学者指出:向国栋被拟罪“改土归流”完全是清政府所寻找的治理“借口”,“改土归流”虽然在客观上促进了民族地区的政治、经济、文化的发展,但从主观上而言带有强制性。清廷真正目的在于对土司统治的地区实行直接的统治,从而为其行政管理服务[5]。保靖土司被控制,桑植被改流,永顺自请改流。整个湘西3大土司的改土归流取得成功。

表1 清代湖南改土归流土司情况表

(续表1)

由上表可知,保靖和桑植皆因“罪”而改土归流,且被流徙。其中保靖罪最重,流放到东北;桑植次之,为中原河南,永顺“自请”归“原籍”江西。保靖、桑植、永顺下辖的一些长官司、土百户等小土司,大多数留在原籍,世袭千总、把总之职,很多的小土司成为保靖、桑植、永顺3大土司被迁徙后出现权力真空的有效补充。清政府在湘西是“剿抚并重”“抓大放小”“惩强恤弱”,先兵威控制保靖和桑植,然后胁迫永顺“自请改流”,然后其他小土司在永顺“自请改流”的效应下,顺利改流。

从土司的善后情况来看,保靖安置距离最远,桑植次之,永顺再次之,其他各小土司多留在原籍;从改流后的政治地位而言,永顺有自请首功,待遇最高,且受1万两白银奖赏,保靖、桑植事实上被流放安置,但生活还是有保障,其他各小土司更多的是“纳土”原地原官改官职名,由世袭土官变为流官。但这些土“流官”相比过去已经失去特权,成为中央控制下的地方官员,原本“蛮不出境,汉不入峒”的政治“边界”随之被打破。

三、渝东南土司改土归流

渝东南的改土归流是在保靖、永顺、桑植改土归流后,主要是酉阳及周围地区。如《清史稿·土司二》记载:“酉阳宣慰使司,其先受明封。传至奇镳,于顺治十五年归附,仍授原职,颁给印信号纸。雍正十二年,土司元龄因事革职,以其地改设酉阳直隶州。原管有邑梅峒、平茶峒、石耶峒、地坝四长官司,均于乾隆元年改流。”[4]卷五百十二列传三百·土司二·四川,14250

渝东南其他4长官司于乾隆元年改流,是在乾隆元年酉阳宣慰司迁浙江仁和县后的事情。如《湖北咸丰冉氏家谱·谱史篇·世系录》记载第二十四世元龄公:“久年老且濒卧病,子广烜摄理司事,时舍把争权,土人复以强占田土,上控黄制军,廷桂宪德题参,雍正十二年改土归流。”第二十五世轸广烜公:“字东阳,元龄公长子,雍正间,元龄公老病,公摄理司事,失宗族心,军民亦怨,适鄂西林相国奏请改黔楚蜀各土司事,未发,公与弟广杰赴省争袭,遂拘于会,烜遣耿公寿平赴酉办改土事宜,乾隆元年迁浙江仁和县。孺人、氏缺,右域家大宗世系也,自广烜公后迁于浙江,名讳生卒俱未可详,其余小宗世次别谱录焉。”[6]195

酉阳是整个渝东南改土归流的重点,诱因是末任土司失去宗族和乡民的支持。雍正十二年,广烜和广杰到四川省会成都遭拘捕,不准其回酉阳故地,改土归流后被外迁浙江。酉阳土司冉氏明初和朱元璋发生过激烈冲突,清初与地方流官政府亦有矛盾,是较后归顺的土司之一。酉阳地域广大,下辖长官司级别的土司也有4个,地域上和容美相当。清廷策略得当,酉阳面对改土归流的大潮也不得不顺应历史潮流。

魏源《西南夷改流记》指出酉阳土司冉元龄与湖广容美土司田旻如:“均以不法为边民所诉,吁请改流。”[7]201容美和酉阳土司失去民心。满清正史和官方文牍及地方志极度回避“满汉关系”,鲜有民族冲突的事迹记载,但这并不意味着清代其他民族关系的缺位。对于曾忠于明王朝的土司,满清鲜有因为这个理由而“伐罪”,在石柱和容美土司的处理上几乎看不到这方面的记载。但对于“忠”于前朝的土司,清王朝故意在改土归流中优厚处理,对于那种摇摆不定的土司则重处,石柱土司就是被优待的例子之一。《补辑石砫厅新志·土司志第七》记载:“国家声教远讫,先后皆改土归流。石砫(柱)土官马氏历世忠顺,明季女官秦良玉忠勇著于天下,载《明史》。故地虽改设直隶厅,犹世袭其后裔通判职,比他土司加厚焉。国家显忠遂良之典也。”[8]卷七土司志第七,1对于石柱为何受到优待,地方志补了《清史稿》的不足,从清政府的统治而言,对石柱的优待是做给投降的“汉臣”(“汉奸”)们看的。为了封建王朝的稳固,在改土归流的策略上,清政府真是煞费苦心,用心良苦了。下面请看渝东南各地土司的改土归流情况表。

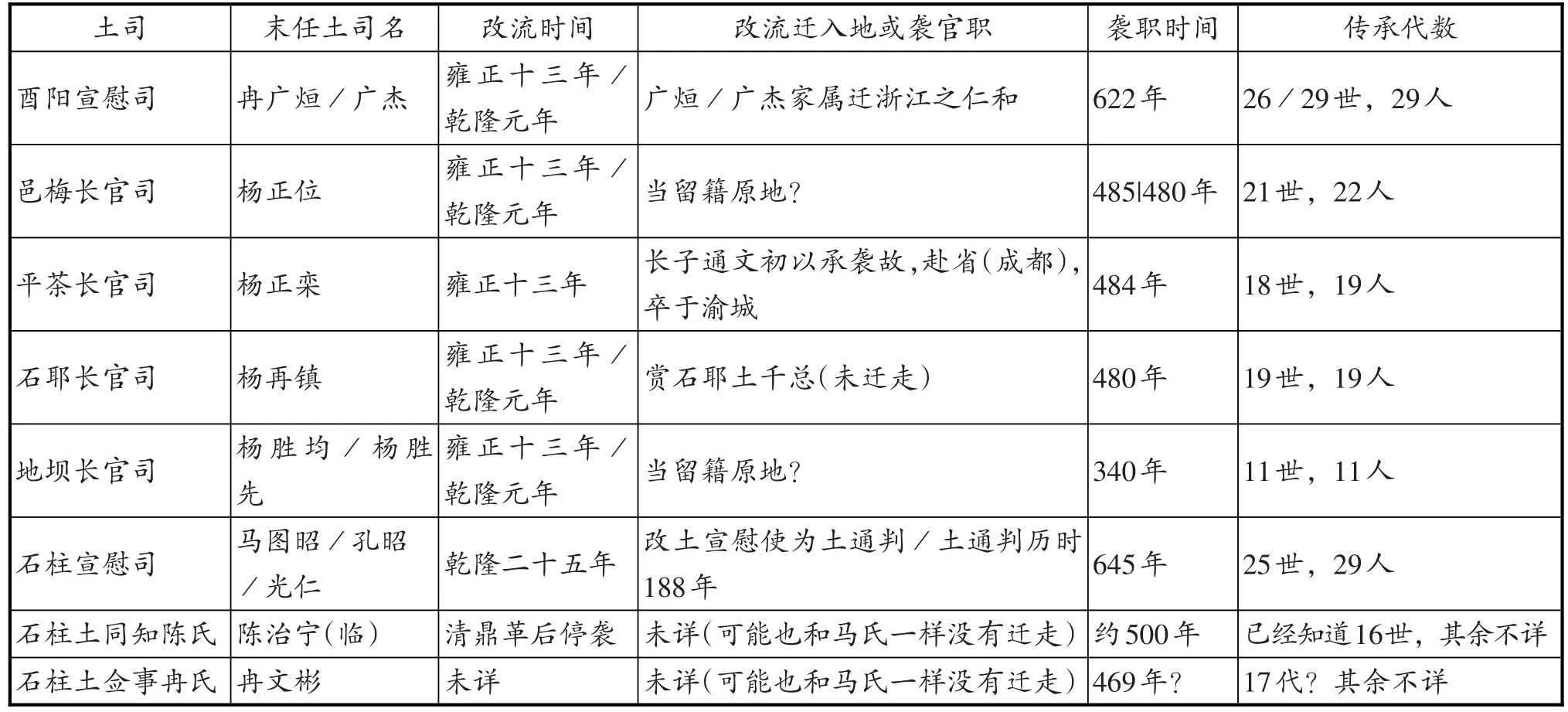

表2 渝东南土司改土归流表

渝东南的改土归流工作在武陵地区是最后启动的,其中酉阳的改土归流是关键,其下属邑梅、平茶、石耶、地坝长官司实则看酉阳宣慰司的行动。酉阳冉氏内部,在改土归流同时发生夺嫡事件,清政府顺势将酉阳土司归流,其他4个长官司便顺利“自请”改土归流。光绪《秀山县志·土官志第十》记载:“朝廷锐意经营西南土夷,遂有改流之议。湖广之永顺、保靖、桑植、容美四司即先后开置府县。十三年,酉阳宣慰使冉广烜以庶孽冒袭嫡子广杰,诉之布政使,而酉阳民复列上冉氏诸贪暴状,于是迁广烜、广杰于浙江,罢酉阳宣慰使司,(杨)正位自请缴还邑梅长官司印,与平茶、石耶、地坝三洞一时并省。”[9]卷十三土官志第十,243

事实上,清政府在渝东南的改土归流最为顺利。因为渝东南地近长江,且有乌江贯通其中,其文化和巴蜀相近,而渝东南历代土司都相对“忠顺”,加之有石柱秦良玉和马氏土司相对得民心,故改土归流后石柱得留守故土,只有酉阳冉氏土司被迁到浙江。光绪《秀山县志·土官志第十》记载:“方雍正时,芟薙西南土夷,杨氏(邑梅、平茶、石耶、地坝四长官司均为杨氏)输版不烦一兵,故石耶犹予给土千总,世职至今无改,通晟之泽可谓长矣。他若恃险稽诛,称师拒命,亡率土之诚,昧无外之义,卒之烟灭尘绝,宗祀不存,身僇名丧,子孙为虏,丘墟滋其永叹,百世炯其殷鉴也。”[9]卷十三土官志第十,249渝东南和平的改土归流是渝东南各土司认清形势,更是清政府策略得当、善后有方的结果。自请改土归流的酉阳邑梅、平茶、石耶、地坝4长官司(均为杨氏)和石柱宣慰司子孙繁衍,至今在渝东南仍为大族。冉氏土司被迁走,但其部分旁支家族成员,广泛分布在重庆地域,如巫山、奉节、云阳、酉阳、黔江、武陵、彭水、涪陵等地,仍然是大族。总体而言,相比于湘西,渝东南在改土归流后地方更为稳定,这与各民族处理好彼此关系是密切相关的。如黔江正谊公社“明末清初为‘镇夷’关,雍正十三年改土归流后,为增进民族友谊,更名‘正谊’。其乡因之得名,后沿用乡名,1958年建正谊人民公社”[10]。另外,改土归流后对迁入移民关系的处理也很关键。如酉阳县下白地:“据传有辰州人迁此,当地人送他一坡荒地开垦,称为白地。后兄弟分居,划为上、下两白地,此地居下,故名”[11]127。酉阳客村“原汉、苗族杂居于此,苗族称汉族为客家,故名客村”[11]227。酉阳让坪“原系苗、汉族杂居地,苗、汉族相帮相让,因此得名。让坪大队驻地”[11]214。

渝东南地区相比湘西永绥厅、凤凰厅、乾州厅、贵州松桃厅,本地域汉化程度高,苗汉融合程度高,苗汉关系更为融洽,尤其是离巴蜀经济文化相对发达地区较近,故在四川(今重庆市)、湖北、贵州、湖南4省武陵地区中,相比之下最好治理,经济和文化更为发达,一直延续至今。

《湖北咸丰冉氏家谱·谱史篇·世系录》记载土司冉元龄:“恭人彭氏,保靖司人。(和)元龄公(生)十一子。”其中可能有一些就原流播在川东附近,和冉元龄同代的有:“元贞公,分业响潭;裕极公,分业本司北街口与石柱司;裕辑公,分业大河坝;裕槐公,分支竿子坝……”[6]195故冉氏土司家族留在原川东地区。巫山县政协向承勇所藏巫山《冉氏宗谱》记载:“我祖冉公,讳久明,下马落业于夔州奉节县南岸都里水澜三漕,生十三子。长房:分居山脚坝;次房:生二子,一房峡,一居梅子园;三房:分居新村坝;四房、五房、六房、七房,四房人共各分平龙坝、三溪河、大宁杨桥坝、巴东后坪;八房、九房、十房、十一房、十二房、十三房,六房人各分散酉阳、石柱、梁山、贵州、利州、云南、川西坝,即巫、云、开、万,皆我冉氏一脉源流。”[12]由此可见,冉氏土司后裔人口在原川东分布极广。

四、容美土司改土归流

容美土司的“改土归流”时间最长,前后持续共7年。周一德曰:“旻如阴悍,诸司畏摄,地处险塞,不可邃取。桑植一司为后户,永顺、保靖二司,乃为犄角,抚数司郡县之,则容美自困。由长阳、施南,用吁救之民,宣慰劳来以内复,可反掌定也。”[7]257在7年围困中,“吁救之民”实在难以承受军事重压和被围困的窘困,田酋果为“吁救之民”所逼,自缢而死。田旻如一死,客观上起到了拯救数十万苍生的效果。更重要的是武陵最后一道“蛮不出境,汉不入峒”的政治“边界”障碍——势力强大的容美土司被“改土归流”了。

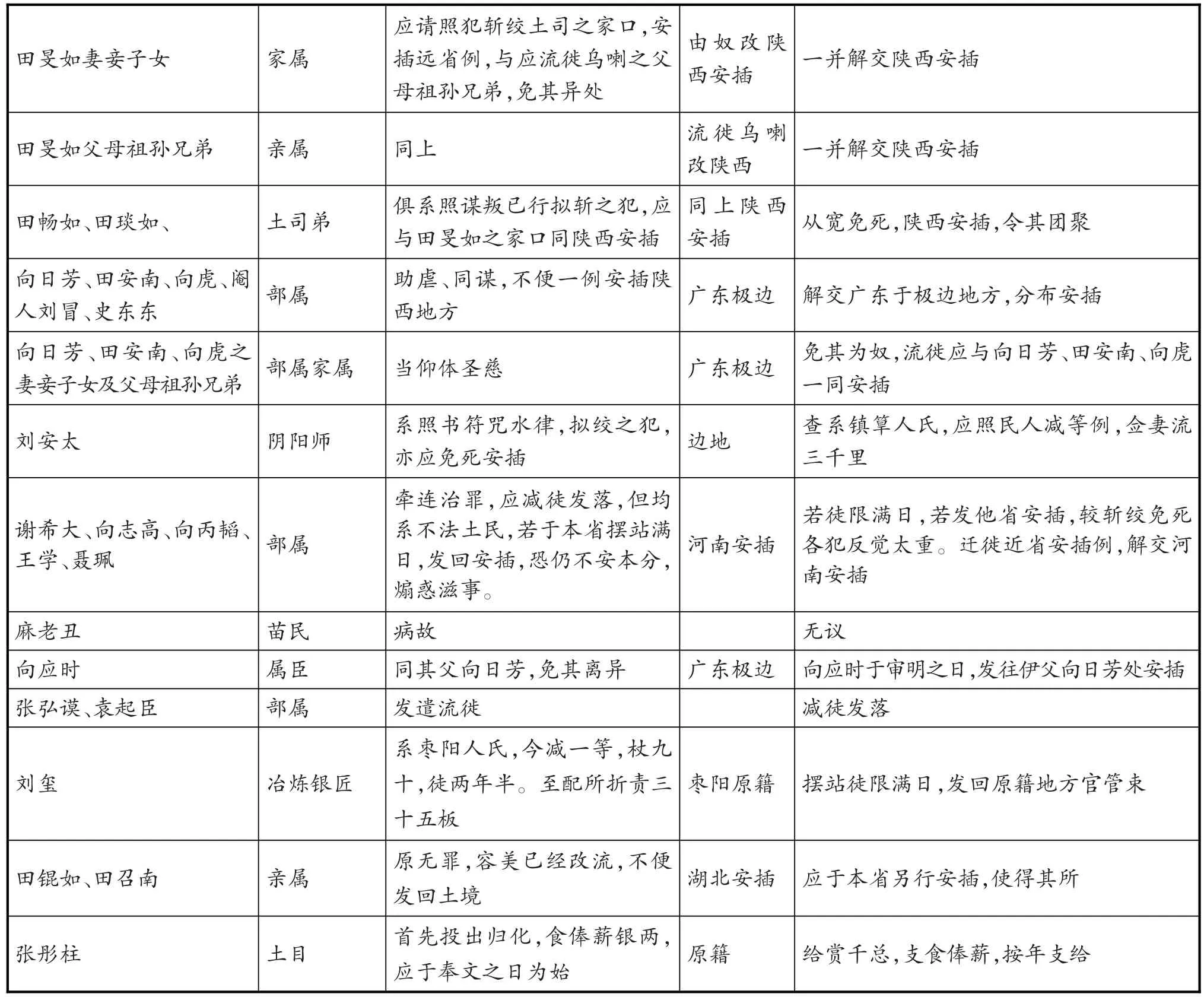

清政府和地方大员在7年内耗费心力,调兵遣将,且派人潜入司内让其动乱。面对潜入的“吁救之民”,土司田旻如没有动武,也没有反抗,其策略显然是一个“拖”字,其实质是和雍正及其地方大员比耐性。一拖7年,清政府诸多大员如王柔等已经无法忍受,力主直接用兵进剿,但土民和“吁救之民”显然在7年围困之中精疲力竭,逼迫土司入京。事实上雍正帝的耐心也是到了极限,朝廷和地方大员和官军显然也心力交瘁,筋疲力尽,此时的他们个个怒气极大,故地方大员对容美土司的怨恨难消,造成对其改土归流后被外迁的极重处置。从其善后处理的严厉程度也可以看到政府为此消耗的心力和人力、物力之大。下表便是部分容美人员的善后流徙表。从中也可以看到武陵土司改土归流中,对容美土司改土最困难、花的时间最多,但起到的震慑效果也是最明显的,因此鄂西南的其他诸土司便顺利改土归流了。

表3 清政府拟处置容美土司及其官员等善后意见表

由上表可知,容美土司田旻如有“叛逆之志”,但事实上没有“叛逆”的行动。其逃避山泽、不服拘唤、拒敌官兵、强勒阉割、铸造炮位等罪名,按律拟斩,后来虽然其已自缢,清廷仍拟开棺戮尸。土司家族初期拟定被流徙乌喇(今吉林)和边关,田旻如妻妾子女俱照律查明解部,给功臣之家为奴,财产俱入官。清代普遍存在家奴现象,故湖广大员将田旻如妻妾子女给功臣之家为奴,显然是当时的惯例。对于有“叛逆之志”的容美土司的处置,在清政府地方大员眼里显然是理所当然的。

唯一让所有地方大员大失所望的是容美土司并不似传说中那样富饶,而过去康熙、雍正朱批和各地方大员往来信札无不认为容美十分富庶。当雍正还没有准备好对容美改土归流之时,地方大员冒进准备对容美改土归流,雍正以地方大员贪图容美财宝和富贵而提出不良动机,给以呵斥。清军占领容美后,各地方军政大员都大失所望,发现容美并无金银厚资。为此湖广总督迈柱十分紧张,怕雍正怪罪办事之人贪腐,于是迈柱在雍正十二年十一月,就容美土司田旻如并无多少财产的事情,向雍正皇帝专门写了奏折给以解释,其折曰:

窃臣任楚之始,即闻容美土司强横、富饶,行同王侯,遂留心细加体察,方知田旻如庸懦无能,一味苛虐土众,虚情富饶之名。臣因其僭妄暴戾,屡负圣恩,怙终不悛。是以列款纠参。迨旻如畏罪自缢之后,其财产之果否富饶,臣亦未敢遽信,随即委前按察使王柔,会同荆州道姜邵湘进司,辩理善后事宜。一面清查旻如财产,不许丝毫隐匿。旋据该司道转委安陆府署通判毛峻德,枝江知县傅采,造具现存衣饰、马、骡等物,并被土众抢失物件册各一本前来,臣查册内家产寥寥无几,并无金银厚资。先被土人抢散衣马等物,该土人陆续自行缴还。讯据旻如之子弟田琨如等,佥供:祖上原属富饶,明季遭流贼郝摇旗统兵抢掳,资财一无所有,百姓亦多逃避,全家人口被掳至四川放回。迨后,田舜年渐立家业,又被长子田炳如承袭浪费,至田旻如虽横征滥派,每年花费过多,实无银钱积蓄。一应家产什物,俱系旻如妻妾分管等语……至清查家产各员,无敢丝毫染指,亦无重价购买之事。[13]49-50

容美土司不征赋税,财产总量和财产积累的途径有限,历代土司奢靡耗费,其部分财产显然是被土众和清军官军和官员所掠取。受到“蛮不出境,汉不入峒”政策的限制,加之清初期移民主要迁入巴蜀地区,容美地区的人口密度还是相当低的。故清代前期容美劳动力十分缺乏,容美土司除招徕人口外,还在邻司或周边州县掳掠人口。从社会发展大趋势而言,横亘在武陵“蛮不出境,汉不入峒”的“边界”政策是不符合历史潮流的,阻碍了社会进步和发展,这才是容美财产总量和财产积累有限的根本原因,这也为改土后土司地区能迁入大量外来人口创造了条件。

在武陵土司的改土归流中,容美是放在第一位的,亦始终被安排在最后一个改土归流的时间表上。当地方大员进入武陵容美以后,发现容美“周围千有余里。然幅员虽广,田少山多,兼之从前土牟失于培养,地其瘠民贫”[13]425。因为没有捞到好处,故个个骂田旻如残暴、挥霍无度等,想必这些地方官为寻财宝也花费了不少气力。如改土归流过程中的九溪协副将包进忠:“残暴无厌。先是九溪协有营书某,平素佞口,暗计骗人财物,我因散毛司事寓九溪营,曾受渠勒骗,后事结还司,以其小人远之,因而怀恨。”[14]为了报复包进忠控制叛乱分子,先勒索叛乱者,再勒索向国栋,并唆使叛乱者“告发”土司向国栋有罪,最后造成桑植土司被流徙。这些史料非常清晰地显示了清军为改土归流所采用的手法。针对容美土司改土归流的具体措施,由于土司田旻如自缢,没能留下史料,只能通过其他材料推断。由于容美改土归流花去时间和人力物力最多,清政府所用手段显然和桑植大致相同。这些手段的采用并不会让雍正和地方文武大员觉得“理亏”,但对于雍正而言,最后惩戒流放容美家族成员的时候,还是有所触动和影响,故对家族“罪责”相比地方大员所作预案有所减轻。见下表。

表4 清政府实际处置容美土司及其官员善后表

(续表4)

地方大员因容美土司田旻如的自缢,金银财资收获无几,故改土归流善后显然有怨言和失望,雍正皇帝对容美改土归流的善后事宜稍稍有所宽松,其处理方式似乎更有“人情味”。为了武陵地方的稳定,他采用了相对宽松的善后措施。对于土司的流徙安插,属于内聚型移民的方式。如毛俊德《容美司改土记略》记载:

特免田旻如戮尸,其妻妾子女父母兄弟,并田畅如及阉人刘冒等,均免死,照例分发陕西、广东、河南三省安插,且均给家资,以资养瞻,俾结斯案于不蔓不扰之中。旋命允题请改设流官,以抚绥土众。此鹤峰州设流之始末也。[13]425

容美土司被迁走就是为了更方便地设流官,建立州县的行政体系,打破政治“边界”和地理“边界”的限制,为中央政府更好地管理地方做好铺垫。毛俊德《容美司改土记略》将容美被流徙和惩罚归之于土司个人,文曰:

至于改土设流之故,缘土弁田旻如者,自康熙四十五年由通州州同改调承袭土职以来,阻险自雄,内地人民少通,居设九间五层,坐向子午,私割阉人,妄制炮位,构怨邻司,忠峝、桑植屡受抢掳之害,袒护二婿,楚昭、禹鼎均罹大辟之诛。至于所隶土职土民,专擅予夺,紊页码 电子书="23" 纸书="18"/>乱袭替,私派滥罚,酷敛淫刑,甚至杀人家口,没人资产,种种狂悖,罪实难逭。[13]423

毛俊德对容美土司的评价还是比较客观的,这也是土司客观存在的罪责。善后时罪大者被安插到陕西、河南、广东等地,罪小则本省安插,其罪责深重不同,处罚不同,还是有所区别。这种迁徙具有积极的进步意义,这宣告了武陵土司的根基被摧毁,新的社会制度和文化体系将在武陵被构建,这就是武陵内聚型外迁人口的进步意义。余曾撰文总结道:

清政府的改土归流过程本身就是移民外迁,尤其土司外迁的过程,而土司家族人员和部属众多,其外迁人口数量是非常大的,从这个角度讲,“改土归流”初期武陵地区人口可能有所减少。“改土归流”数年之后便有大量移民迁入开垦,除完成朝廷制夷的效果外,更加快了武陵地区的发展。因此“改土归流”是移民大量迁入的重要政治条件,而外迁土司、迁入移民又是清政府消弧土司时期的影响和控制地方的一种手段。[15]

武陵被改土归流外迁的家族人口的命运是比较凄惨的,但清政府总体处理还是得体的,并没有从肉体上给予消灭。大部分在外地给予安置,且罪小或无罪者另地设官安置,从其家族而言,也是真正融入国家和时代的一个契机。土司们失去了过去较高的政治权力,却得到了新的文化洗礼的机会,岂能以其所谓“得失”和个人情感来评判其历史的地位和作用呢?所谓土司获得新生,在楚北其他土司的改土归流中多有体现,绝非毫无事实的推断。

五、鄂西南土司改土归流

清政府改土归流善后举措主要是将势力较强的土司迁出并安插至内地。雍正和四川湖广地方大员都认为武陵改土归流的重点或难点是容美,容美被制服,其他大大小小土司,显然没有任何能力对抗中央,只能自请改土归流。对于这些大大小小土司的安置,不似容美土司后裔由“罪民”乌喇改陕西为民或充军,而是对其就近省安置。清政府外迁楚北土司内聚型移民主要安插在江汉平原,这样既可集中安置,也可整体监控和控制土司的行为,免得这些土司异动,危害地方。《清史稿·土司一》记载:

元置施南宣抚司、忠孝安抚司。明玉珍时,复置忠路宣抚司。明宣德三年,复置剑南长官司,立施州卫,领所一、宣抚司四、安抚司九、长官司十三、蛮夷官司五。清康熙三年,施州始归顺。四年,改沙溪宣慰司为宣抚司,改剑南长官司为建南长官司,而施南宣抚司、忠孝安抚司、忠路安抚司如故。雍正六年,从湖广总督迈柱之请,裁施州卫,设恩施县,改归州直隶州,原管之十五土司并隶恩施县。十二年,忠孝安抚司田璋纳土,其地入於恩施县。十三年,施南宣抚司覃禹鼎以罪改流,於是忠峒土司田光祖等并请归流,乃以十五土司并原设恩施县,特设施南府,领六县。容美改鹤峰州,别隶宜昌府,领於巡荆道。[4]卷五百十二列传二百九十九土司一,14208-14209

改土归流的对象有土司、卫所和生苗地,故施州卫改为恩施县,而施南的15土司改流前都曾观望容美土司的态度,雍正十一年容美土司田旻如自缢而死,其他施南土司也就顺利改流了。雍正十二年六月初三日《关于湖北忠峒等十五土司要求改流朱批奏折》记载:

忠峒宣抚司田光祖等十五土司赴臣衙门,齐集省城,公恳归流。缘土民见永、保、桑诸处改土以来,抚绥安辑,莫不望风归响,且舍把向来擅作威福,所以激切呈请归流……而容美一司又现议改隶,今忠等峒十五土司复望风归响,愿入版图。同向该督衙门垦切呈请。朕俯念舆情,准其一并改设,其设官定制,移营安讯,并一切善后事宜,著总督迈柱详筹妥酌,定议具奏,钦此。[7]236-237

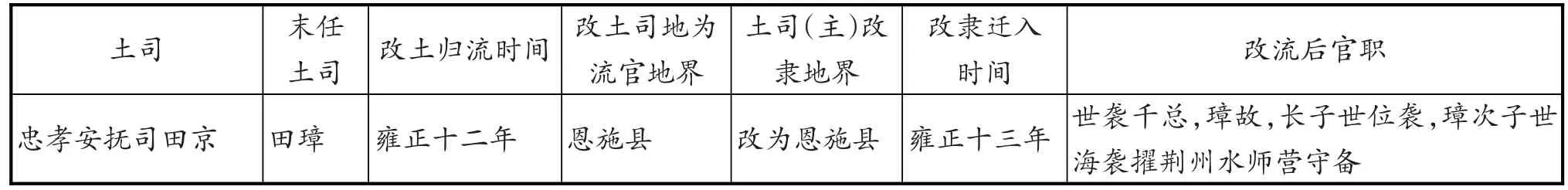

施南15个土司被改土归流后,除获罪的外,一共有21个改土归流的土司。其改土归流的时间、被改的所属县、被改迁入地主要都在江汉平原,大部分都授予准世袭的官职。见下表。

表5 施南土司改土归流表

(续表5)

余曾撰文认为:“在让武陵外的大量移民迁入前,清政府首要的问题是安排大大小小的土司的归属问题,清政府主要是采用迁出安插的策略。而清政府外迁土司移民主要在江汉平原,集中在汉阳、江夏、孝感等县,既可集中安置,也可整体监控控制。”[15]清政府对于土司奖惩并行,其中一些获罪的土司被惩罚。当然凡与容美相关的必然受到从重处罚,如施南宣抚司,“雍正时,覃禹鼎袭。禹鼎,容美土司田旻如婿也,有罪辄匿容美。当事以旻如之先从征红苗有功,置勿问。十三年(实为十一年),旻如被逮,自经死。禹鼎以淫恶抗提,拟罪改流,以其地置利川县”[4]卷五百十二列传二百九十九土司一,14209。东乡安抚司,“明玉珍置东乡五路宣抚司。明洪武六年改安抚司,命覃起喇为之。清初归附。雍正十年,覃寿椿以长子得罪正法,改流,以其地入恩施县”。忠建宣抚司,“明洪武四年,以田恩俊为之。六年,改宣抚司。清初归附。雍正十一年,田兴爵以横暴不法拟流,以其地为恩施县”[4]卷五百十二列传二百九十九土司一,14210。

这几个是被惩罚的土司,但更多的土司是自请归流,故安插后得以准世袭千总、把总等官职。对于土司的安置,其职官给予世袭,道光《施南府志》卷之二十一《官师志·土司》载:

谨按土司各省均有,历代羁糜弗绝,但服属年久,奉正朔,袭冠带,给予世袭,传子及孙,虽不得号为封建,盖亦窍比附庸矣!因纂施、宜二府土司,改土归流以前封袭、生卒附藩封之后。《湖北通志》载施宜各土司在宋时纪、珍、奖等州刺史,俱非湖北地。元明以来,不及详考,惟于归流以后,各司承袭、生卒极为详明,盖有册档可征故也。虽改土以后籍隶江汉诸县,然其先固施人也。兹仍登诸志而宋元明以来,亦详稽各史,增删成编焉。[1]官师志·土司,9

道光《施南府志》的编撰者还没有忘记雍正末和乾隆初被改土归流的外迁土司们,专门记载其外迁的情况。整个改土归流除田旻如自缢外,其他都没有动刀兵,我们认为这都是清朝修志者粉饰所致。事实上一些苗众或土民乘机报复,或在清政府没有完全建立州县行政和军事体系前肯定有掳掠行为。刚刚进入的清军也有抢劫、讹诈土苗的情况。嘉庆开县老三甲黄家坝《黄氏族谱》载:“改土杀民(土司),(迁)于酉阳彭水一支,(迁)贵州黔省思南、石阡一支”。“改土杀民”在武陵地区留下了大量“赶苗”传说。余在2011年10月1日在彭水郁山古镇就曾见到这种传说的实物,如“苗人”苗洞(峒)留下大量房屋苗砖,这些苗砖制作精美,有汉砖之遗风,较内地所用砖大且沉。这说明“改土归流”是汉人大量迁入的重要政治条件之一。

明代武陵卫所为占得田地出现过“赶苗拓业”“赶苗夺业”“杀苗拓业”的民间记忆和说法,而“改土归流”中显然亦存在一些杀戮的情况,故形成了“改土杀民”“改土杀(土)官”的历史记忆。但这些显然都在清政府的掌控之中,改土归流初期,因为外来移民迁入有限,加之赋税低,大部分小的土牟、小的土司继续为清政府服务,故整体的武陵地区在原来大的土司外迁后,整体还是稳定的。下面看看鄂西南在外迁后初期的生计情况。

对于改土归流的最终成败与否,在于土司的善后安置是否成功。永顺土司除任参将之职务外,还能回老家探望,而获罪的桑植土司向国栋还能与诗友吟诗唱和,能较为“自由”地发表自己的言论。容美土司田旻如后裔和家属,没有被卖为奴,被安插后其衣物和部分财物归还家属,整体上生计当能维持。石柱土司更是直接在石柱做自己的土通判。自请改土归流的大小土司还可以世袭官职并可参与科举考试等,土司后裔们虽无过去绝对的政治权力,总体都过得不错,从精神和文化上得到了“新生”。以下面部分鄂西南部分土司册籍状况,也可窥探这些土司在江汉平原的生活状况。

表6 改土归流以后鄂西南部分土司册籍

从这些房产和田产,加上俸禄和赏赐可以看出,土司们生活无忧,但从房屋多少和田土面积看到了差异,这其中与土司是否是宣抚司还是长官司或土官有一定的关系,但主要还是与其在改土归流中的表现有直接的关系。如忠峒封赏大的原因,《清史稿·土司一》记载忠峒安抚司:“元置湖南镇边宣慰司。明洪武四年,命田玺玉为宣抚司。永乐四年,改安抚司。清初田楚珍归附,调征播州有功,仍准袭职。雍正十二年,田光祖纠十五土司呈请纳土归流,以其地入宣恩县。”[4]卷五百十二列传二百九十九土司一,14210

田光祖纠集15土司呈请纳土归流,显然有首功,自然坐房25间,排第二,且只比别人少两间;田土3顷15亩,排所有江汉平原土司的第二。另外《清史稿·土司一》记载忠路安抚司:“明洪武四年,命覃英为安抚司。清康熙元年,覃承国归附,以征谭逆功袭前职。雍正十三年,覃楚梓纳土,以其地改利川县。”卷五百十二列传二百九十九土司一,14210忠路安抚司本身为安抚司,且在改土归流中表现不错。又如《清史稿·土司一》记载唐崖长官司:“元置千户所。明洪武七年,改长官司。清初覃宗禹归附,仍与世袭。雍正十三年,覃梓桂纳土,以其地入咸丰县。”[4]卷五百十二列传二百九十九土司一,14211鄂西南自请改土归流的土司在外迁后初期的生计情况还是相对良好的,毕竟江汉平原土地肥沃,一亩相对武陵至少3~5亩的收成。江汉平原的土司后裔得以繁衍,从这个角度而言,清政府在善后工作中确实做得不错,其在改土归流中的贡献,无论其主观目的如何,其客观的社会进步是毋庸置疑的。

六、“改土归流”与“边界”消失及人口流动

以上所列“改土归流”就是在土司地区实行州县行政制度,虽然武陵还保留了一些小土司,留有小土司和土官,但这些小的土司势力不足以阻碍“王化”推行,也无法威胁中央在地方的统治,更无法阻碍国家在武陵推行“编户齐民”的经济政策,因之国家的“王化”或“教化”政策得以在土司地区顺利推行和实施。改土归流不仅消除了“蛮不出境、汉不入峒”的政策障碍,在推行“王化”或“教化”的过程中也让土司地区族群的文化“边界”逐渐消失。葛剑雄指出:“以郡(府、州)县为基础的多级行政区域制度适应中国的农业社会,有利于中央集权,在巩固统一政权中起到重要作用。”[3]221对于武陵而言,州县制度的推行就是消弭土司地区和内地政治、经济和文化“边界”的重要手段。

改土归流前,土司地的人口和土地基本上不属于国家掌握和控制,改土归流以后,这些原土司地区的土地和人口都被纳入国家的掌控之中。这些土司地区的“化外之民”也变成了国家的“编户齐民”或叫“王化”之民。而原来存在土司地区和内地之间的关隘和寨堡“边界”便随之失去了存在的价值。

当然打破这种“边界”也意味着国家对这些地方开发的开始。葛剑雄指出:“人口压力与边疆开垦”有着直接的关系。“明中期的人口已经突破一亿,到17世纪初已经接近或超过两亿了。在江南和一些地少人多地区,人口压力已经相当大,大批无地贫民涌向山区开垦。”“明末清初的战乱使人口大减,客观上减少了人口压力。但这仅仅是推迟了、却不能阻止人口高峰的形成。事实上,到17世纪末人口就恢复了明朝的最高水平。”[3]118

清中期全国最大的可以大量减轻压力的区域就是西南的没有改土归流的地区。从全国的人口压力而言,是人口流动的需要促使或催化了“改土归流”的到来,而此时的改土归流就是打破“边界”,让“蛮不出境,汉不入峒”制度成为历史。从人口流动迁徙的角度而言,在整个武陵内部限制“化外之地”和内地的政策消失了,原来所设的寨堡、关隘、边墙的军事和地理的“边界”作用也就逐渐消失了。各族群间的人口流动加速,原来的武陵地区之间的政治、经济、文化的交流也加强了。其间虽有乾嘉苗民起义,武陵苗疆地区曾又继续修建“边墙”阻隔“生苗”进入内地,但此时的“边墙”的“边界”作用已经是“强弩之末”,已经无法阻挡历史前进的步伐了。

清雍正时期的,改土归流让沿袭的“蛮不出境,汉不入峒”这条政治和军事“边界”被打破。内聚型移民在事实上促进了民族融合。中央逐渐将土司地区的人口以“编户齐民”的方式纳入国家的治理体系中来,而内地和武陵的文化“边界”被打破,伴随着人口迁入和国家在武陵地区的治理和经营,族群的交流和融合的时代潮流已经不可逆转。

参考文献:

[1]王协梦.道光施南府志[M].中国国家数字图书馆影印本.

[2]龚荫.中国土司制度史(上)[M].成都:四川人民出版社,2012:188.

[3]葛剑雄.统一与分裂:中国历史的启示[M].北京:商务印书馆,2013.

[4]赵尔巽,等.清史稿[M].北京:中华书局,1977.

[5]张连君,周新伟.论清朝改土归流的“强制性”——基于对《向国栋自述》的考证[J].民族论坛,2012(16):12-17.

[6]湖北咸丰冉氏家谱·谱史篇·世系录[Z].鄂恩内图字〔2006〕第4号.

[7]鄂西土家族苗族自治州民族事务委员会.鄂西少数民族史料辑录[M].内部,1986.

[8]槐龄.补辑石砫厅新志(上)[M].1843年(清道光二十三年)刻本.

[9]李稷勋,王寿松.秀山县志[M].秀山自治区档案馆,整理.北京:方志出版社,2012.

[10]黔江县地名领导小组.四川省黔江县地名录[M].内部,1983:105.

[11]酉阳县地名领导小组.四川省酉阳县地名录[M].内部,1984.

[12]巫山冉氏宗谱[M].1829年(清道光九年)本:源流.

[13]中共鹤峰县委统战部,县史志编纂办公室,中共五峰县委统战部,县民族工作办公室.容美土司史料汇编[M].内部,1983.

[14]鹤峰县民族宗教事务委员会.容美土司史料续编[M].内部,1993:88.

[15]黄权生.清代武陵民族走廊农业开发和生态变迁探微——以“改土归流”后为界点[J].农业考古,2014(3):231-237.