浅论先秦玉石文字

2018-05-14徐峰

我国文字是本土起源和发展起来的。以目前考古资料而言,我国新石器时代中晚期的考古学文化已普遍在陶器表面出现刻划或毛笔书写的符号和图像文字。有些文字学家对这些初阶的、形成过程中的“字”进行解读和阐释。在早期国家阶段,商代晚期的都邑性遗址殷墟出土大批刻在甲骨上的文字资料。另外,殷墟出土众多雄奇瑰丽的青铜器上也有铸造后錾刻的文字。这些文字材料表明,至迟在商代晚期,中国已经形成和使用一套初步成熟的文字系统。这一时期,玉石上也开始出现琢刻或书写的文字。在早期奴隶制国家到封建大一统国家形成的历史阶段,玉石上的文字资料较前期更为丰富,内容和玉器的种类也宽泛起来。对先秦文字资料,学者们多关注甲骨、青铜器和简帛上文字的研究,忽略了玉石上的文字资料。本文主要通过对考古资料的梳理,浅谈对先秦玉石文字的认识。

商代的玉石文字

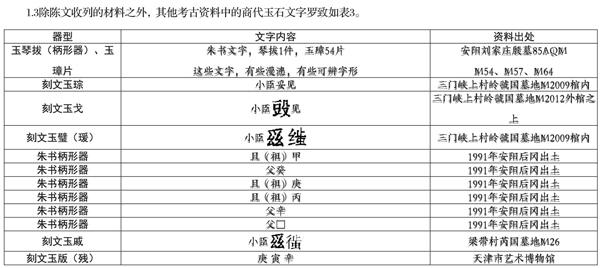

商代的玉石文字主要出现在柄形器、玉戈、斧及少量的动物玉饰上。1991年陈志达先生在《商代的玉石文字》一文中,对搜集的25件玉石文字进行了分析。根据琢刻或书写在玉石上的文字内容,将商代的玉石文字分为两类:一是纪事性的铭辞,二是方國名或族名、人名等。本文将其中的玉石文字资料罗列如下:

1.1纪事性铭辞

内容有祭祀、入贡、战争等,具体见表1。

经考古发掘出土的商代玉石文字资料大多出土于殷代王陵和王室墓葬,少部分商代文字玉器出自西周封国公墓内,这大概是由于周破商后玉器作为分赏诸侯的战利品。有文字的玉石器型多为兵器(戈)和柄形玉器。在年代上,殷墟文化第二期(武丁至祖甲)出现的玉石文字资料比较集中。在内容上,基本可分为纪事性文字和方国名或族名、人名等两类,这与殷商青铜器上的铭文类型特点是相一致的。在文字的书写形式上,分为刻辞和朱书两种。

周代的玉石文字

2.1西周时期的玉石文字资料

西周的玉石文字资料发现的较少。目前发现的资料表明,西周时期的玉石文字多铭刻在玉器的表面,内容为纪事性铭辞。与商晚期的玉石文字相比,西周时期未在玉石上发现墨书文字,都是在玉石上契刻文字。

已知最早的西周铭文玉器是美国华盛顿弗瑞尔美术馆所藏的“太保大玉戈”。传此器于清末修建召公祠时发现,同出的还有1件无铭玉戈。太保玉戈出土后曾归端方所有,著录于《陶斋古玉图》,后流出海外,为弗利尔美术馆收藏。该器为直援直内戈,近援尖处一侧长弧内收,援与内相接处出一短戟。铭文在援基部,共27字。

据庞怀靖先生考释,此戈当为成康之物。大概由于文王时召公巡行南国,颇著威望,故此后周王每将有事于南国,先期辄由召公衔命去做安排,铭文所记内容即是例证。概因玉戈是西周早期之物,刻辞的用字与殷墟文字类似,排列和间隔不规整,字体与西周中后期相比多折尖。

1993年上半年山西省考古研究所和北京大学考古系联合对天马-曲村遗址北赵晋侯墓地进行第三次发掘,清理了2座大型墓(M31、M32)和3座小型墓。其中M31为西周晚期某代晋侯夫人墓,在墓主背后出土了1件刻辞玉环(I11M31:108)(图1),出土时玉环上遗有肋骨的痕迹。直径12.8、内径6.5、厚0.6厘米。呈灰白色,素面,一面刻有文字,一行共12个字:“玫王卜曰我眾……”。

1993年天马-曲村遗址北赵晋侯墓地第四次发掘的三座完整的西周晚期墓葬,64号墓位“晋侯邦父”,63、62号墓分别为“晋侯邦父”的正次夫人墓。在62号墓发现的一组串饰中的龙纹玉牌背面可见刻字痕迹,属于重新利用,故将原有字符磨去。在63号墓出土1件铭文的有阑曲援直内大玉戈。标本I11M63:114,玉质呈青绿色,直内有3个小穿孔,尾端铭刻“邑凡伯弓”(见图2)。

2.2 春秋时期的玉石文字

东周流行盟誓,与发现的寥寥无几的西周玉石文字相比,盟誓所用的文字玉石出土的比较集中,数量和内容也较丰富。主要的发现地点有山西侯马和河南温县。

1965-1966年,山西侯马晋国遗址出土载有盟誓辞文的玉石片,称为“侯马盟书”。玉片以圭形为主,另有不规则形、简状、圆状玉片或直接在玉(璧)环上进行书写。盟书辞文用毛笔书写,字迹一般为朱红色,少数墨书。若按内容,具体可细分为宗盟、委质、纳室、诅咒、卜筮和其他六类。盟誓内容表示要尽心以事其主,不背叛,不侵夺他人资产,不与敌对方来往等,事涉晋末赵、中行、范氏之间权力斗争,目的是通过对天地的盟誓以达到对参盟者行为的约束。发掘者认为主盟人为赵简子(鞅),盟誓时间应在公元前495年,唐兰先生则认为是赵桓子(嘉)。

河南温县武德镇东周盟誓遗址也发现与侯马遗址类同的盟书。该处遗址在上世纪三四十年代曾多次出土书写盟辞的玉石片,即所谓的“沁阳载书”,但多已散佚。上世纪80年代初,河南省文物研究所对该处遗址进行发掘,有16坑出土写有盟辞的玉石片,数量已超过侯马盟书的一倍以上。其中,一号坎(坑)发现的盟书数量最多,出土了带有纪年的石圭、石简,发掘者据此认为盟书的纪年在公元前497年,主盟者为晋国六卿中的韩氏。盟书系由毛笔墨书,行文的特点一般是指上而下,由右及左,仅个别由左及右,正面未书尽者,则在背面续写。盟辞的内容多是要求参盟者忠心事主。

《周礼·司盟》有载:“掌盟载之法。”注“载,盟誓也,盟者书其辞与策,杀牲取血,坎其牲,加书于上而埋之,谓之载书。”侯马盟誓遗址和温县盟誓遗址皆出土大量盟书,年代相近,出土情况相似,皆在方坎中杀牲载书,印证周礼所记载盟誓之法,反映春秋时期盟书流行状况。侯马盟书和温县盟书的盟主皆为春秋晚期晋国的六卿,其盟书内容多为要求事亲盟主所行的誓约,行文特点和文字也反映了春秋晚期晋国文字特点。

2.3 战国时期的玉石文字

1957年洛阳西郊发现了一座战国中晚期的大型土坑竖穴墓,虽数度被盗,仍出土了一些规格很高的玉器。在随葬的器物中,有一件石圭(图3)颇引人注目,该石圭残长14、宽6.1厘米,其上墨书“天子”二字。

1950年河南省辉县固围村一号墓2号埋玉坑的北壁坎出土一批玉器,分东西两段放置:西段的有60枚玉石简(图4)、50件石圭、6件玉圭;东段的为玉璜、环、璧、料珠等物。其中,简为青玉质,质薄均匀,长22.5、宽1.2、厚0.11厘米,出土时50简相次成卷,重新编组成册,宽度约有62厘米。简册上虽未发现朱墨的痕迹,但根据简册的形制和出土的状况,报告推测原简册上应有书写的文字。1号墓地年代和族属应是战国晚期魏国王室墓。这套玉简的形制是摹仿周汉时期竹简的形制,但使用了玉石作为书写的材料,表明其内容非一般的文书材料。这套简册埋藏情况表明当时是有意识地将其和石圭、玉圭放置在一起,应该作为祭祀使用的玉器,其文字也与之相关。

1996年洛阳市唐宫路小学清理出一座战国墓葬,出土了1件刻辞玉戈,长13.3厘米,援呈圆钝首,下援近阑部内弧,长方形内,援部及内各有一孔,阑部有三小孔,援的两面分别刻铭“毕公”“左徒”,释文为毕公左军步卒。

战国开始流行玉印,就已知的战国玉印,形制多为覆斗形,也有圆柱形、双面体形等。印文多为阴刻的文字,内容表明玉印的用途为私印。现今所见的战国玉印多为传世品,科学发掘品较少。国家博物馆、故宫博物院、上海博物馆藏有一定数量的战国玉印,价值颇高,如“君之信玺”“匈奴相邦”“春安君”等。上海博物馆藏有1件战国时期的玉玺,纵2.45、横2.45、高1.82厘米,篆刻“匈奴相邦”四字,此件玉印为战国时期三晋之赵国制作,用来赐封匈奴首领。印文结构平稳,布局严谨,显示战国古玺文字渐向平正方向演化。1992年洛阳市文物工作队在洛阳针织厂清理的一座战国晚期墓葬,出土有一枚圆柱形玉印,长方形扁平钮,钮下有穿,印面篆刻“事君子”3字。直径1.7、高1.8厘米。

(徐峰,南京大学历史学院考古系在读博士研究生)

參考文献

邵望平:远古文明的火花——陶尊上的文字,《文物》1978年9期;唐建:贾湖遗址新石器时代甲骨契刻符号的重大考古理论意义,《复旦大学学报》1992年3期;王恩田、田昌五、刘敦愿等:专家笔谈丁公遗址出土陶文,《考古》1993年4期。

陈志达:商代的玉石文字,《华夏考古》1991年2期。

庞怀靖:跋太保玉戈—兼论召公奭的有关问题,《考古与文物》,1986年第1期。

河南省文物研究所:河南温县东周盟誓遗址一号坎发掘简报,《文物》1983年3期。