调控后备母猪的体况以获得最佳的繁殖性能(续1)

2018-05-14王晶晶

王晶晶

摘 要:后备母猪的培育对繁殖猪群的维护至关重要。在首次妊娠的开始,后备母猪体况的控制或达到目标体重是非常重要的,这经常会在有关如何确保其拥有一个长的且成功的繁殖寿命的建议中进行阐述。有证据表明,后备母猪首次配种时的背膘厚与其终生生产力关系不大。或者,后备母猪首次配种时的体重控制在 135 kg~150 kg内已被广泛认为是其生理准备的一个可靠指标,并且是后备母猪群管理方法中的一个有效指标。尽管后备母猪的体蛋白总量或沉积速度与其繁殖性能之间的关系可能是最重要的,但人们对其知之甚少。我们所面临的挑战在于力求更好地理解调控后备母猪体况对其繁殖性能的重要意义。

关键词:母猪;培育;终生繁殖

中图分类号:S814 文献标志码:C 文章编号:1001-0769(2018)06-0015-05

2 后备母猪体况和首次配种后的繁殖性能

研究人员已经广泛研究了母猪的体况与其终生繁殖性能之间的关系(Kirkwood等,1988;Newton和Mahan,1993;Rozeboom等,1996;Young等,1990),所得到的结论各不相同,但是首次配种时的身体组成被认为与其随后的繁殖性能关系不大。研究人員对首个配种目标的建议经常是提出一个目标体重,这是一个安全的建议,因为它代表所有体组织的储存情况。在最近的讨论中,首次配种时体蛋白储存的充足性比体脂更受关注。然而,人们通常使用基于体重和背膘厚的预测方程式来估算体蛋白的储存情况。在少数情况下,研究人员已经对胸最长肌的肌肉直径进行了测量,并将其用于估测总的体蛋白。后备母猪育成期的生长速度对其繁殖性能的影响一直处于人们的研究中,因为作为可以提高母猪生产性能的某些代谢状态的一个指标,它可能会提出一个更合理的目标。

2.1 体重

2001年,Foxcroft和Aherne指出,后备母猪群管理必须实施能够符合配种时的年龄、体重和肥胖指标的营养计划(Foxcroft和Aherne,2001)。人们提出了125 kg体重和15 mm背膘的配种目标。2002年,Foxcroft更改了这一建议,并指出作为首次配种的体重135 kg优于125 kg。这一变化是基于Clowes等(2003a,b)的研究成果,它包括初产母猪在泌乳期的瘦肉质量损失。从断奶时的身体组成和断奶后卵巢功能之间的关系来看,这些研究人员在考虑了母猪分娩时的体重和妊娠时增重之后,才获得首次配种时最低135 kg的建议体重。Williams等(2005)的研究结果支持这个首次配种目标,该研究结果显示在体重135 kg~150 kg时配种的后备母猪在三胎中拥有最大数量的产仔数。

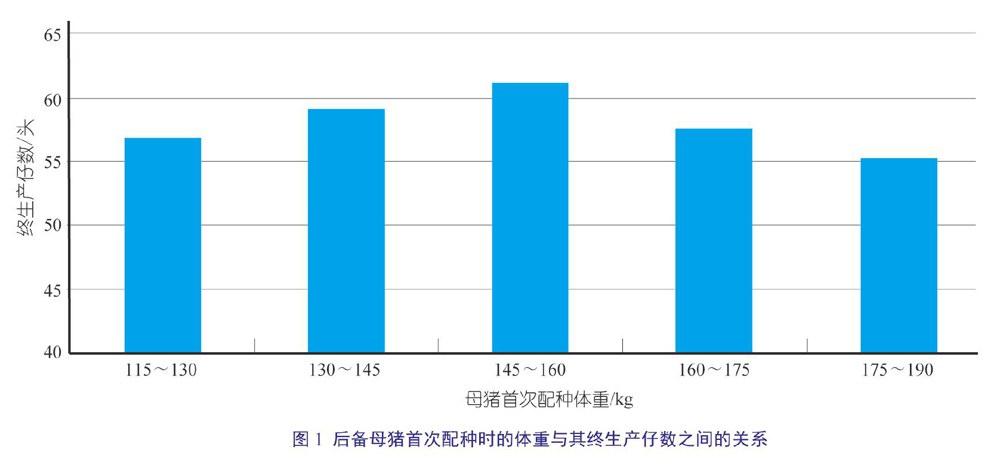

Foxcroft(2002)和Williams等(2005)的建议已成为被现代养猪时代最广泛接受和采用的目标,并得到其他研究的支持(Amaral Filha等,2009)。Hoving等(2010)证实了首次配种时后备母猪体重的重要性,表明当后备母猪在较轻的体重(群体平均值为124 kg对145 kg)下首次配种时,第2胎的繁殖性能较差。Bussières(2013)提出的后备母猪初次配种时的体重和其终生总产仔数之间的关系与Williams等(2005)报道的非常接近。在Bussières(2013;图1)的研究中,145 kg~160 kg体重组的后备母猪较最轻 (115 kg~130 kg)和最重(175 kg~190 kg)体重组的后备母猪终生总产仔数显著增多,但与130 kg~145 kg或160 kg~175 kg组的后备母猪无差异。因此,对于后备母猪群,首次配种的建议体重为130 kg~175 kg。

文献中最一致的事实是,在首次配种时体重非常大的后备母猪很有可能会发生跛行(Amaral Filha等,2009;Kummer等,2006;Patterson等,2010;Williams等,2005)。最常提到的体重临界点约为170 kg。Lyvers Peffer等(2003)认为,因首次配种时体重大而导致跛行的后备母猪大多数会在第2胎之前被淘汰。Quinn(2013)还建议,开始培育后备母猪的生产者应在65 kg体重时将它们从生长—育肥群中转出,然后从那时开始饲喂后备母猪育成日粮。在后备母猪育成日粮中添加含锌、铜和锰的添加剂有助于减少它们的跛行和蹄部损伤。De Koning等(2013)报道,10~26周龄进行自由采食的后备母猪比同期进行限饲(饲喂量为自由采食时的80%)的后备母猪更容易发生关节面出现肉眼可见的变形。当后备母猪在26周龄进行屠宰时,人们可以观察到这种变形,并暗示其发生了软骨病。

相对于骨骼发育,生产者可用来评估软骨病的经验性度量标准很少。增强骨矿化通常被认为是不将后备母猪和要送往屠宰场的肥猪一起饲养在商业性育肥舍中的理由。Rozeboom(2006)指出,为了使后备母猪骨矿化最大化,对钙和磷的需求增加0.1个百分点是正当的。目前向生产者提供的建议是基于Nimmo等(1981)的研究做出的。然而,另外三个研究小组也在同一时间研究了生长猪的骨矿化,他们的研究没有得出类似的结论。到目前为止,我们还需要就后备母猪骨骼发育的矿物质需求进行更多的研究。

2.2 生长速度

与后备母猪的发育、体况、终生繁殖力和生产寿命有关的大部分研究工作都侧重于研究体重的重要性;但是,与此同时,许多研究还集中在生长速度或机体组织沉积率方面。Tummaruk等(2001)报道,后备母猪在育成期的生长速度太慢会影响其1~5胎次的产仔数和断奶到发情的间隔时间。Johnston等(2007)对数据进行的回顾性分析发现,后备母猪在育成阶段生长过快以及首次配种时体重过大,它的终生产仔数和生产天数会减少。Bortolozzo等(2009)报道,首次配种时体重超过150 kg以上的后备母猪在繁殖性能上没有优势。他们认为,后备母猪在首次配种前增重过大(>150 kg~170 kg)会增加其运动障碍的发生率。Kummer等(2009)报道,母猪的终生生长速度不会影响其第1胎的繁殖性能(妊娠率、排卵率、总胚胎数、活胚胎数和胚胎存活率)。Amaral Filha等(2010)建议,我们应该刺激后备母猪快速生长以使其较早地进入青春期(150日龄~170日龄),并在185日龄~210日龄进行配种,以免在配种时体重过大,并在之后的一生中表现为较低的生产力。最后,Knauer等(2011)报道,生长至体重114 kg时的生长速度和产第一窝的可能性之间存在遗传正相关(r=0.52)关系,因此快速生长的后备母猪分娩首窝的可能性较小。

由于人们常常将后备母猪首次配种时的体重与其育成期的生长速度混淆,因此我们很难将体重和生长速度的影响分开。Knauer等(2010)的结论是,后备母猪育成期的生长速度与其生产寿命之间的关系仍不清楚。Bortolozzo等(2009)写道:“我们很难辨别后备母猪初次配种时的年龄、体重、背膘厚和发情次数对其繁殖性能和生产寿命的真正影响。Flowers(2005)也表示:人们普遍认为后备母猪在性成熟过程中生殖器官的发育与其生长速度呈正相关。换句话说,在同样的年龄段,体重较大的后备母猪比较轻的后备母猪拥有更为成熟的生殖器官。虽然这在大多数情况下可能仍然是正确的,但重要的是我们要认识到在某些情况下生殖器官的发育状况似乎与生长速度并无相关性。在这些情况下,生长速度和首次配种时的年龄以及体重在后备母猪中可能是相近的,然而它们在成年后的繁殖性能上可能完全不同。

2.3 体脂

2005年,Aherne在其论文中写道:“还没有确切的证据表明背膘厚本身会影响母猪的繁殖性能。”他还提到,有充足的研究性和实践证据表明,即使母猪在第1胎开始时背膘较薄,它们也拥有很高的终生生产率(Young等,2004)。因此,(怀上第一窝时)背膘厚本身不能作为母猪后续繁殖性能的可靠预测指标。Aherne(2005)提出,一头体重和背膘厚正在增加的较瘦的泌乳母猪可能比一头体重或背膘厚正在减少的肥胖母猪有更好的生产力。

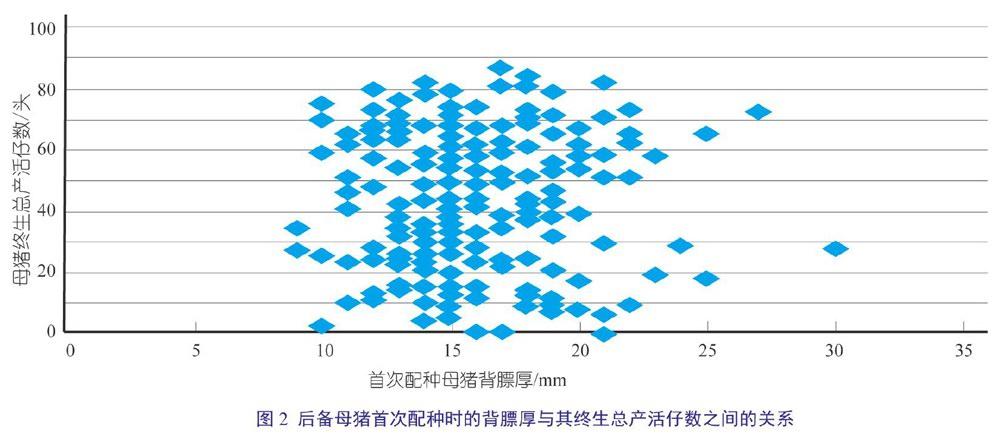

在过去的5~10年,越来越多的观点表明,要确保母猪有一个成功的终生繁殖成绩,它并不需要在首次配种时有一个明确的最小体脂状况。S?rensen(2006)展示了丹麦的一项商业性研究的数据:后备母猪从体重100 kg到140 kg时饲喂氨基酸含量不足15%和能量含量超过20%的日粮,其背膘厚比在同一时期饲喂典型哺乳期日粮的母猪更厚。然而,肥度的增加并不会影响后备母猪随后的繁殖性能或生产寿命。人们认为,后备母猪饲喂能量密度低的日粮,其会产生足够多的脂肪。因此,该研究所用的母猪不需要采用提高体脂的饲喂方案。Gill(2007)也提出了显示后备母猪首次配种时的背膘厚与终生生产力之间没有关系的数据(图2)。在他的研究中,后备母猪喂给低蛋白日粮以限制育成期间的瘦肉增长并提高脂肪的沉积。该方案成功地提高了后备母猪首次配种时的背膘厚,但不影响该母猪的终生产仔数。另一方面,背膘厚与母猪第1胎时的断奶至再妊娠间的间隔缩短以及在完成第2胎前因繁殖障碍而淘汰的母猪数量减少有关。这表明后备母猪首次配种时的肥度对其生产寿命仍然有一定的重要性。背膘厚影响的差异一直会持续到第2胎断奶时。

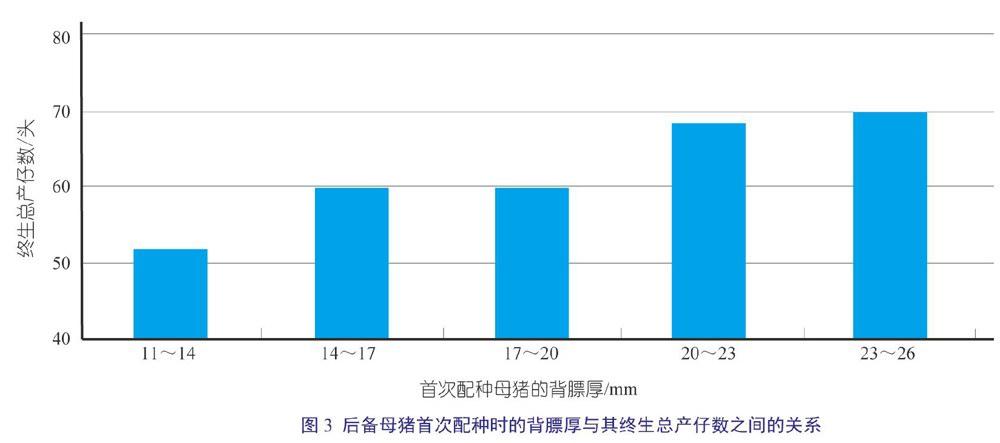

并非所有新的研究都支持脂肪不重要的观点。一部分研究人员认为,开始繁殖时体脂过少或过多的后备母猪的繁殖力和留群率(stay-ability)有下降的风险。事实上,Bussières(2013)报道了后备母猪首次配种的背膘厚与其终生总产仔数之间有明显的线性关系(图3)。该作者建议后备母猪首次配种时的目标背膘厚为15 mm~16 mm。目前尚不清楚这一建议是如何从数据中得出的,这表明就提高繁殖力而言,20 mm~26 mm的背膘厚比较适合。

2.4 体蛋白

近年来,有人提出体蛋白的储存状况和代谢可能比体脂更重要。Jagger等(2008)指出,后备母猪要达到最佳的繁殖性能似乎天生需要达到一定的体蛋白质量。关于母猪的体蛋白储备,Clowes等(2003b)报道说,如果后备母猪在哺乳期动员9%~12%的体蛋白储存量,那么在哺乳期的第20天后其窝产仔猪的生长性能就会降低。此外,该作者提出,体蛋白质量和(或)蛋白动员率要达到生物合成与卵巢功能相关的蛋白质提供氨基酸前体所必需的阈值。因此,如果这些阈值没有达到,第2胎的受胎率和产仔数可能会减少。

大多數对较高体蛋白质更重要的支持是表明后备母猪首次配种时的体重与其终生产仔数和生产寿命之间存在一个相关性的研究的结果。体重被解释为体蛋白质量的一种效应。Schenkel等(2010)研究了第1胎期间的机体组织动员对第2胎繁殖性能的影响。体蛋白的质量是以体重和背膘厚为基础进行估测的。根据Whittemore和Yang(1989)的方程式,我们可以估算出体脂和体蛋白的百分比。第2胎产仔数减少与第1胎哺乳期体重损失的阈值有关:>10%体重、>10%体蛋白或>20%体脂。然而,该作者还表示,后备母猪分娩第1胎时的绝对体重、体蛋白和体脂很重要,因为体重较大的母猪比体重较轻的母猪在第2胎时会产更多的仔猪,与体重或体蛋白损失多少无关。

在Schenkel等(2010)的研究结果中,最吸引人的方面是大多数第1胎母猪(97%)在配种时体重超过135 kg,并且在第1胎分娩时体重超过180 kg,因此符合Williams等(2005)的建议。然后,它们应该拥有足够的身体储备以顺利度过第1胎的哺乳期,且不会危及随后的生产性能。然而,大约25%的母猪在断奶时体重不到178 kg,结果导致在第2胎时窝产仔数较小。在对数据进行的另一种分类评估中,第1胎体重损失10.1%~25.0%的后备母猪,有39%在第2胎出现了产仔数减少的情况。实现Foxcroft(2002)和Williams等(2005)提出的首次配种目标看似是不合适的。Schenkel等(2010)提出,季节、限制哺乳期采食量(未报道)、提高机体营养动员达到某一阈值以及实际上首次配种目标均无法防止母猪随后的繁殖性能出现消极结果。首次配种时的体况是一个不准确的科学指标,因为母猪要经历的繁殖体验在严重程度上有差异。在首次配种后的繁殖周期中,饲料、分娩、环境和饲养方面都存在极端情况。

总体而言,我们缺乏使用准确的方法测量母猪体蛋白质量的长期研究。在评估澳大利亚的 4 000多份后备母猪记录时,Johnston等(2007)在使用了一种被称为递归分配的统计分析方法后报道,在研究的两个后备母猪母系品系中,母猪在选育(22周龄)时有较大的胸最长肌肌肉直径可以稍微提高其终生生产性能。Knauer等(2011)估测了青春期的眼肌面积与第1胎产仔的可能性、第1胎窝产仔数和第1胎哺乳后的断奶—发情间期之间的遗传相关性。这三个繁殖性能与青春期的眼肌面积(212日龄,体重137 kg)之间的遗传相关性也进行了估测,分别为0.31、0.01和0.10。由此得出的结论是,后备母猪在青春期有较多的肌肉可以适度提高其第1胎产仔的可能性。体蛋白质量对于第1胎产仔的重要性不太明显。人们经常会认为体蛋白储备状况对于断奶后发情活动的快速恢复很重要,并且较低的遗传正相关可以支持该假设。

相对于体蛋白,育成期间瘦肉沉积率常被认为是体况的一个变量,它在母猪一生中可能比目前已知的作用更重要。Johnston和Smits(2007)在引用了Stalder等(2000)和他们自己的研究后认为,如果后备母猪在育成期瘦肉生长太快,那么它的生产寿命就会受到影响。