基于出口视角中国对外反倾销政策效应再评估

2018-05-11

(1.安徽省社会科学院 城乡经济研究所,安徽 合肥 230053;2.上海财经大学 商学院,上海 200433)

一、引言

自1997年颁布《反倾销和反补贴条例》到2016年底,中国对外发起反倾销指控237起,实施了反倾销措施192起,占同期贸易救济措施的96%以上。我国国内对外反倾销对相关产品的销售产生了诸多影响。以中国甲醇反倾销案为例, 2009年我国对甲醇发起反倾销调查,商务部最终裁定于2010年12月23日起对原产于印度尼西亚、马来西亚和沙特阿拉伯的进口甲醇征收9.1%~37.5%的反倾销税。此案使得我国进口甲醇从2010年的519万吨下降到2014年的433.2万吨,同期国产甲醇占我国甲醇消费比重从77.2%上升到92.7%,出口甲醇从1 245.94万吨增长到74 927.98万吨、增加了50多倍。可见,反倾销不但限制了外国倾销甲醇的进口,提升了我国甲醇生产企业的国内市场份额,而且促进了我国甲醇对外出口的大幅度增长。这一现象引起了我们以下的注意与思考:反倾销政策在推行过程中对相关产品①出口增长产生的推动作用是偶然现象、还是必然结果?换句话说,反倾销是否可能通过限制进口促进本国进口竞争性产品的出口增长?如果是,这种影响会持续多久?影响强度有多大?内在作用机制为何?遗憾的是,过往反倾销的相关研究并未触及上述主题的探讨。本文基于中国对外反倾销及相关产品的出口数据,试图对上述问题做出解答。本研究整理了2000-2010年我国对外反倾销调查涉及的相关产品在反倾销前后5年的出口数据,使用双重差分法进行实证检验发现,对进口产品反倾销,不但能够提高本国市场上同类产品的价格,及时终止外国倾销行为对本国企业带来的损害,而且可以有效恢复本国市场的竞争秩序,给予国内企业成长缓冲期,在其恢复生产、提高国内市场占有率、扩大生产规模并获得规模经济的基础上,促进本国同类产品出口的长期增长。本研究不仅有助于构建反倾销影响效应的完整体系,揭示反倾销的具体作用机制,而且能够加深人们对贸易政策福利效应的理解,强调进口与出口动态关联,具有重要的理论价值。在实践中,我国的改革开放包含“走出去”与“引进来”两个不可分割的部分,受到反倾销救济的国内企业不但会主动走向国际市场,同时也将在反倾销撤销之时被动面对国内市场的全面放开,因此研究我国进口竞争性产品的出口变化,不仅有利于全面评估我国反倾销政策的政策效应,而且对未来科学合理运用反倾销政策具有重要的现实意义。

二、文献综述

反倾销措施的经济影响十分广泛,最直接的是对外国涉案产品出口以及进口国相关产品进口带来冲击,进而影响到发起国国内企业。相关文献主要分为两类:一是对反倾销贸易流量效应的直接评估;二是对反倾销贸易救济效应的间接评价。本文试图研究反倾销对发起国相关产品出口的影响效应,隶属于第二类文献,同时与第一类文献密切相关。

(一)贸易流量效应

反倾销贸易流量效应的研究主要基于进口国和出口国两大视角。从进口国来看,反倾销一方面限制了发起国对指控对象国涉案产品的进口(Staiger和Wolak,1994;Krupp和Pollard,1996;鲍晓华,2007;Lu等,2013),另一方面又促进发起国对非指控对象国同类产品进口的增长(Prusa,1999;Lee,2004;沈国兵,2008;冯宗宪和向洪金,2010;杨仕辉等,2012),前者称为贸易限制效应,后者称为贸易转移效应,尽管后者会部分地抵消掉前者的作用,但是总体上反倾销还是起到了限制进口的效果[2]。

Bown和Crowley(2006,2007)[3-4]开创性地从出口国的角度对反倾销的贸易流量效应进行了系统研究,指出反倾销不仅直接限制了指控对象国涉案产品对发起国的出口,还促进了它们对第三国出口的增长,同时指控对象国涉案产品受到抵制之后回流国内市场、并导致第三国对该国出口下降。其中,第一个就是前面提到的贸易限制效应,第二个称为贸易偏转效应,第三个称为贸易抑制效应。他们使用1990-2001年日本4 600种HS6分位产品的出口数据,检验了美国对日本反倾销的贸易偏转效应以及美国对欧盟反倾销的贸易抑制效应,均得出肯定性的结论。尽管当Bown和Crowley(2010)[5]考察美国和欧盟反倾销对中国4 700种HS6分位产品对38个国家出口的影响时,未能得到一致的结果,但反倾销的贸易偏转效应却得到了中国、美国、印度等多国数据的广泛印证(Durling和Prusa,2006;胡麦秀和严明义,2005;向洪金,2008;冯宗宪和向洪金,2010;陈汉林和孔令香,2010;朱晶和胡俊,2011;Haidar,2015;Wang和Reed,2015;Chandra,2016)。Avar(2012)[8]使用巴西企业的出口数据进一步检验了反倾销贸易偏转效应的作用路径,发现其大都沿着集约边际实现,即反倾销使企业出口主要偏转到了被指控之前已经存在贸易联系的国家。而对于反倾销的贸易抑制效应,可能因为其实际意义不太清晰或者干扰因素过于复杂,目前人们很少基于第三国的角度对其进行讨论。

(二)贸易救济效应

反倾销贸易救济效应是基于进口国视角的一个重要研究主题。反倾销能否起到救济国内产业或企业的作用,不仅受其贸易限制效应和贸易转移效应的影响,还取决于外国企业的规避行为以及操纵价格能力的强弱等因素。于是,一些贸易学者以发起国国内的进口竞争性行业或企业的经营状况为研究对象,直接检验反倾销的贸易救济效应。Gallaway等(1999)[9]采用可计算一般均衡模型估计了20世纪80年代美国的四起反倾销案件的综合经济效应,发现反倾销为国内生产行业带来了较大收益。宾建成(2003)与Baylis和Malhotra(2008)分别以1997年中国新闻纸反倾销案和1996年美国新鲜西红柿反倾销案为研究对象的案例研究,也得出了类似的结论。Konings和Vandenbussche(2005,2008)[10-11]发现反倾销措施不但增强了欧盟制造企业的加价能力,而且提高了它们的劳动生产率和国内销售。苏振东等(2009,2010a,2010b)、李春顶等(2013)[12]以及Li和Whalley(2015)[13]采用中国不同的行业数据和研究方法,发现反倾销措施增加了国内进口竞争性行业的产量、利润、产值、企业数、生产率以及就业人数。陈清萍和鲍晓华(2017)[14]以1997-2007年中国工业企业数据为样本,发现反倾销主要救济的是低效率企业、国内销售企业以及国有企业,通过直接投资方式设立于我国境内的外资企业也取得了较大的生产率提升。

但是,也有学者对反倾销积极的贸易救济效果持反对意见。Pierce(2011)[15]指出,以收入来度量企业生产率无法剔除反倾销税引致的价格上涨因素,可能夸大反倾销的贸易救济效果。他使用产出数量取代收入来度量企业生产率,发现反倾销不能促进企业生产率的增长。王分棉和周煊(2012)[16]针对我国有机硅产业对外反倾销的案例分析指出,尽管反倾销措施在短期内提高了涉案产品的国内价格回升、进口竞争性行业产量和产能以及营业收入,但由于国内自主创新不足和集成创新缺失,可能同时导致重复建设和恶性竞争的出现,损害国内进口竞争性行业的长远发展利益。Konings和Vandenbussche(2013)[17]将国内企业分为国内销售企业和出口企业两类,发现反倾销只对国内销售企业起到贸易救济作用,出口企业由于大量进口涉案产品作为中间投入品、实际上受到了损害。苏振东和邵莹(2014)[18]以2006年我国对双酚A反倾销案为例,采用倾向匹配得分法和生存分析法分析反倾销与我国进口竞争性企业生存率之间的关系,也发现反倾销措施显著降低了国内企业生存概率。

总体上看,国内外反倾销经验研究近年来取得了较大发展,研究对象也进一步从宏观向微观层面延伸,但是人们对反倾销实施效果的讨论大多局限于发起国国内市场,鲜少关注其企业在国际市场上的表现。然而,国内企业的出口表现是其竞争力的真实体现,且具有多重测量维度,不但可以更好地反映反倾销的政策效应,而且有利于揭示其作用机制。本研究根据我国2000-2010年立案的反倾销案件数据以及1996-2015年产品贸易数据,研究对外反倾销对我国产品出口的影响,不仅是对反倾销等贸易政策影响效应的有益补充,而且对于科学评估我国对外反倾销的实施效果,理解进口与出口的内在关系,优化对外贸易政策实践具有启示意义。本研究在如下两个方面进行了创新:一方面,将研究视角从国内市场延伸至出口市场,分析了对外反倾销对我国产品出口产生的影响效应、影响期限与影响强度,对现有反倾销研究进行了拓展和补充;另一方面,使用双重差分法,按照差异化程度将产品分为同质产品与差异产品两类,阐明了对外反倾销通过规模经济效应、而非技术创新效应促进我国产品出口增长的作用机制,为我国未来如何反倾销提供借鉴。

三、模型构建、变量说明与产品组别的选择

(一)模型构建与变量说明

本文使用双重差分法,采用经典的贸易引力模型,研究对外反倾销对我国进口竞争性产品出口的影响,故建立如下模型对其进行检验

Ykdt=βtreatk+β2dTt+β3treatk*dTt+X′B+λt+εkdt

各变量的类型、名称、标识、定义、预期符号以及数据来源见表1。除了表中的解释变量和控制变量之外,模型(1)还加入了HS6分位产品μk和年度固定效应λt,前者用来控制不随时间变化的产品特征因素,后者用来控制全球经济周期、技术变迁等只随时间变化的因素。

表1 变量说明表

(二)产品组别的选择

在进行实证检验之前,需要首先选择实验组和对照组产品。本研究*仅选取占1996-2015年我国出口总额95%以上的65个国家或地区,以避免出口数据波动过大带来的偏误。中出口贸易数据跨度为1996-2015年,为了观察反倾销前后5年相关产品的出口变化,我们选取了2000-2010年中国对外反倾销肯定性裁决案件进行考察,并参照Lu等(2013)[19]的做法,将案件涉及的HS6分位产品(70种)视为实验组产品(treatk取值为1),并将这些产品所属的HS4分位代码项下的所有其他产品(219种)视为对照组产品(treatk取值为0)*对于73种反倾销涉案产品,样本期内我国出口其中70种(占比95.89%),3种产品我国从未出口,它们的HS6分位代码是480524(未漂白牛皮箱纸板)、480525(未漂白牛皮箱纸板)和480591(电解电容器纸)。。这些产品因为属于相同的HS4分位代码,往往具有相同的产品周期、技术变迁以及需求价格弹性等特征。按照我国的《反倾销协议》,一旦达成肯定性终裁裁决,一般将实施为期5年的反倾销措施。据此,设定如下指标:如果某产品在t年受到反倾销调查,在t+1到t+5年中,dTt取1;否则,取值为0。关键解释变量treatk*dTt的系数β3可正可负,其含义为:相对于对照组产品而言,反倾销使实验组产品的出口概率增加100*β3(或下降-100*β3)个百分点、出口增长100*β3%(或下降-100*β3%)。

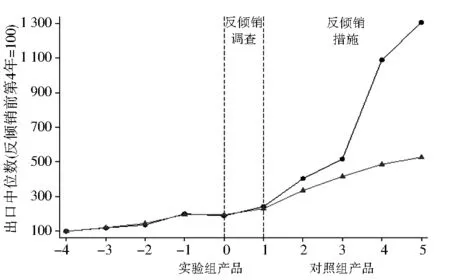

为了初步了解反倾销对我国产品出口带来的影响,首先需要观察反倾销前后实验组和对照组产品的平均出口走势*按照Bown和Crowley(2006,2007),所有出口数据均除以它们在反倾销之前第四年的出口额,并取各产品的出口中位数为其平均出口增速,以增强可比性。。如图1所示,图中横坐标t=0表示反倾销调查立案当年,t=-1、t=1分别表示反倾销立案之前和之后的第一年,依此类推;纵坐标表示两类产品的出口额。图1显示,反倾销之前,两类产品出口走势几乎完全相同,均处于稳步上升的阶段,说明在未受到反倾销政策冲击时实验组和对照组产品的出口增长极为相似,具有很强的可比性,证明了按照相同的HS4分位代码选取对照组产品是比较合理的选择。反倾销之后,两类产品的出口均继续保持增长,将两者进行对比之后发现,实验组与对照组产品出口增长分化逐年拉大:反倾销之后第1年,实验组产品出口仅比对照组产品高出4.6%;反倾销之后第2-3年,两者相差20.48%~24.24%;但到反倾销之后的第4-5年,实验组产品的出口攀升至对照组产品的1.2-1.5倍。这表明,反倾销可能带来了两组产品出口增速的差异。

四、我国对外反倾销出口效应的实证检验

图1 反倾销前后我国进口竞争性产品的平均出口走势图

本研究首先检验对外反倾销对我国进口竞争性产品出口的影响效应,然后分析其影响期限与影响强度,以进一步论证我国对外反倾销政策的持续性与有效性。

(一)影响效应

表2第1-4列给出了模型(1)的回归结果。结果显示,在其他条件不变的情况下,实施反倾销措施使我国进口竞争性产品的出口概率提高3.2个百分点,出口总额和出口数量分别增长16.0%和11.5%,出口价格上涨4.5%,且各系数几乎都在1%的统计水平下显著。总体而言,我国对外反倾销促进了国内进口竞争性产品的出口。该结论表明,对外反倾销措施对国内企业的影响远不至于贸易救济作用,其实施效果已经波及我国同类产品的对外出口。结合Bown和Crowley(2006,2007)来看,即使我国对外反倾销导致外国倾销产品偏转到国际市场,但其对我国企业带来的正面影响也足以对抗上述贸易偏转效应和贸易抑制效应,不单单使“原来已经出口的”产品出口得更多,而且还推动“之前仅在国内销售的”产品走向海外市场。

表2 反倾销对进口竞争性产品出口的影响效应及期限

注:括号中为稳健标准误的p值;*p< 0.1,**p< 0.05,***p< 0.01。下同。

其他控制变量的符号与预期基本相符,且绝大部分在1%的水平上显著。距离对产品出口的影响显著,两国间的距离每增加1%,产品出口概率下降0.122个百分点,出口额和出口数量分别减少0.536%和0.583%,出口价格上涨0.037%。共同语言对产品出口具有积极影响,如果两国拥有共同语言,产品出口概率将上升6.7个百分点,出口额和出口数量均将增加43.6%,但对出口价格不产生影响。两国接壤对产品出口也具有促进作用,如果两国接壤,产品出口概率将上升3.6个百分点,出口额和出口数量分别增长24.5%和26.7%,出口价格下降1.9%。产品出口还与出口目的地国家的经济规模有关,出口目的地国的国内生产总值每增加1%,产品出口概率就上升0.078个百分点,出口额和出口数量将分别增加0.542%和0.51%,出口价格上涨0.031%。如果两国签订了自由贸易协议,产品出口概率将上升9.1个百分点,出口额和出口数量将分别提高28.5%和33.4%,但出口价格下跌了5%。如果两国均为WTO成员国,产品出口概率将上升0.7个百分点,出口额、出口数量以及出口价格将分别增长27.2%、23.0%和6.3%,表明双边或诸边自由贸易协议的签订对反倾销涉案产品及其相似产品的出口促进作用更强,但推动上述产品量价齐升的世界贸易组织合作框架的影响可能更为深远。与预期相反的是,外国对华反倾销几乎不影响样本产品的出口概率、出口额和出口数量,甚至还导致其出口价格进一步下滑。

(二)影响期限

反倾销之后,我国进口竞争性产品的出口走势是否以及如何随时间推移发生变化?如果这些产品的出口增长如昙花一现、转瞬即逝,说明反倾销对相关产品出口的影响并不稳健;如果相反,产品出口增长出现递增或递减势头,则需进一步分析这种变化的根本原因。我们考虑立案之后1至5年反倾销对我国进口竞争性产品出口的影响作用,回归结果如表2第5-8列所示。

由于我国反倾销调查大约需要一年的时间,所以在立案之后的第一年绝大部分案件均已结案,而本文只考察肯定性反倾销裁决案件,故立案之后2-5年为反倾销措施实施期。回归(5)-(8)显示:第1年,反倾销调查没有对产品出口概率和出口额产生显著影响,甚至抑制了其出口数量增长,但出口价格上涨了6.4%,可能因为此时国内绝大多数企业仍处在倾销损害恢复期,也可能因为短期内外国产品被反倾销后充斥于国际市场,导致我国产品出口开拓困难;第2-3年,我国进口竞争性产品的出口数量几乎没有变化,但是其出口概率增长了2.3-2.8个百分点,同时出口价格上升带动出口额增长了13.2-17.2个百分点,表明反倾销税通过供求机制拉高了出口价格,但国内销售的增长几乎消化了我国企业增加的全部产能、出口增长有限,不过反倾销措施的实施向市场传递了积极信号,越来越多的企业开始从事出口;第4-5年,尽管产品出口价格增长不太稳定,但出口概率、出口额、出口数量和出口价格分别增长了4.2-6.7个百分点、26.3%~28.5%、22.3%~26.5%和3.1%~3.5%,说明反倾销在其实施的中后期全面推进了我国进口竞争性产品的出口扩张。上述结论表明,反倾销对我国进口竞争性产品出口的促进作用持续时间较长且具稳健性。

(三)影响强度

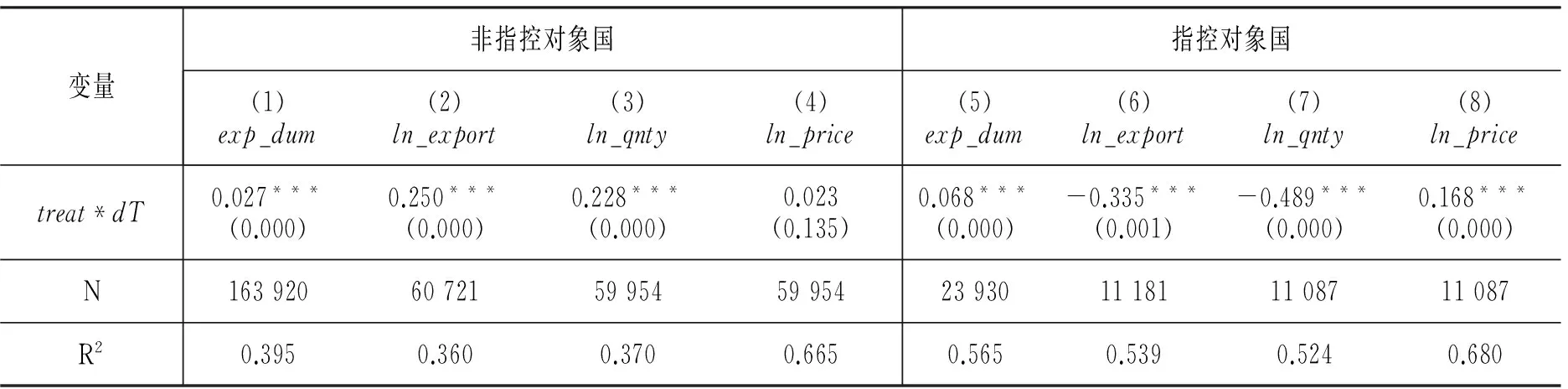

既然对外反倾销能够促进我国产品出口的长期增长,那它是否有助于提升我国产品的出口竞争力?一般地,指控对象国能够以一个极低的价格将涉案产品大量出口到我国市场,而非指控对象国虽然能将同类产品出口至我国但市场占有率远低于指控对象国,表明指控对象国在此类产品的生产上具有较强的比较优势、非指控对象国的比较优势较弱,但两者的竞争力均高于我国产品。如果反倾销之后我国进口竞争性产品的出口竞争力得到显著增强,我们将观察到它们对非指控对象国和指控对象国的出口同步提高。基于此,我们按照出口目的地国家是否受到指控将样本分成非指控对象国与指控对象国两组,分别对模型(1)进行检验,回归结果如表3所示。

结果显示,在反倾销的作用下,我国进口竞争性产品对非指控对象国的出口出现了显著增长,出口概率提高了2.7个百分点,出口总额和出口数量分别增长了25%和22.8%,而出口价格几乎不发生变动。该结论表明,即使我国对外反倾销导致指控对象国的涉案产品出口偏转到了非指控对象国、并对包括我国在内的第三国的同类产品出口产生了抑制,我国进口竞争性产品对非指控对象国的出口仍然出现了增长,说明反倾销能够培育我国进口竞争性产品的出口竞争力,使其比非指控对象国的同类产品略胜一筹。不过,我国进口竞争性产品对指控对象国的出口变化却相对复杂:反倾销之后,我国进口竞争性产品对指控对象国的出口概率上升了6.8个百分点、出口价格提高了16.8%,可是出口额和出口数量却分别下降了33.5%和48.9%。该结论暗示,虽然我国企业有选择地将价格更高或者质量更优的产品出口到指控对象国,但是仍然难以与其本国产品相比,只能转而销售到非指控对象国,进而导致我国对指控对象国出口销量的大幅度下降。因此,对外反倾销一定程度上增强了我国进口竞争性产品的出口竞争力,使其更多地出口到非指控对象国,但是与指控对象国同类产品仍存在较大差距。

表3 反倾销对产品出口的影响:按国家是否受到指控

注:所有回归均添加了基准检验中的所有控制变量,但为了节约篇幅,仅汇报了关键变量的系数,下同。

五、对外反倾销对我国产品出口的影响机制分析

为什么反倾销对我国产品的出口竞争力作用有限?为了回答这个问题,进一步分析反倾销对我国产品出口的影响机制。一般地,我国对外反倾销措施政策效应的实现途径主要有二:第一,规模经济效应。一方面,反倾销有效遏制了外国产品在华倾销行为,迫使一部分产品退出我国市场,减少境内外国供给企业的数量,降低竞争激烈程度,国内市场竞争秩序好转,对本国企业的生产调整与成长起到了 “安全阀”作用;另一方面,反倾销限制了外国产品大规模涌入我国,国内进口竞争性企业恢复正常生产,扩大生产规模、降低平均成本,并通过“干中学”的方式不断积累生产和销售经验,获得静态和动态规模经济效应。第二,技术创新效应。反倾销措施主要通过征税或价格承诺的方式,提高涉案产品的国内销售价格,弱化外国企业的竞争优势,提升国内企业的市场势力(Market Power)和盈利水平,为其进行技术创新、并满足出口市场上不同消费者的差异化需求提供有利条件。

本研究认为,如果反倾销主要通过规模经济效应发挥作用,产品出口将呈现出以数量扩张为主的态势;如果反倾销主要通过技术创新效应发挥作用,产品出口将呈现出以价格上涨为主的态势。基准检验的结论显示,我国产品出口概率和出口数量增幅较大,出口价格上升幅度很小,可能暗示着对外反倾销主要通过规模经济效应推动着我国产品出口增长。为了进一步核实这一点,我们换个角度进行论证。根据Rauch(1999)[20],可按照差异化程度的高低将产品分为同质产品与差异产品两类,并且产品差异化程度越大,技术密集度或技术含量越高。大体而言,反倾销的规模经济效应对同质产品作用更大,而技术创新效应对差异产品的出口影响更为明显。基于这种思想,我们分别检验对外反倾销对同质产品(233种,占比80.62%)与差异产品(56种,占比19.38%)出口的影响,以检验反倾销对我国产品出口的具体作用机制,回归结果如表4所示。

由表4可见,反倾销使同质产品的出口概率上升4.3个百分点、出口额增长41.3%、出口数量增加39.1%,使差异产品出口额减少22.5%、出口数量降低30%、出口价格上升了5.7%,但对同质产品的出口价格与差异产品的出口概率几乎不产生显著影响。结合基准检验的结果,我们发现反倾销对同质产品出口的促进作用主要表现在出口数量的扩张,并且主导了反倾销的总出口效应,显示了规模经济效应在反倾销的政策效应中起引领作用;同时,反倾销提高了差异产品的出口价格,说明我国企业进行了技术革新、一定程度上改进了此类产品的质量,但是由于竞争力不强,在出口市场上较易被外国同类产品击败,最终导致反倾销抑制我国差异产品出口的后果,显示出技术创新效应的作用比较微弱。上述结论证明了上文的初步判断,进一步厘清了对外反倾销措施规模经济效应的作用机制,表明反倾销主要拉动了同质产品的出口数量增长,但不能通过技术创新效应有效提升差异产品的出口竞争力。

表4 反倾销对产品出口的影响机制分析

六、结论与政策建议

作为重要的贸易政策工具之一,反倾销在包括我国在内的50个国家或地区得到了应用,其政策效应成为国际贸易研究领域关注的焦点。本文使用1996-2015年我国289种HS6分位产品的出口数据,采用双重差分法实证检验了我国对外反倾销对国内进口竞争性产品出口的影响及作用机制,主要得出如下结论:(1)对外反倾销总体上促进了我国进口竞争性产品的出口,同时提高了其出口概率、出口总额、出口数量以及出口价格;(2)反倾销对我国产品出口的影响时间较长、影响作用逐年增大,但对出口价格的提升效应不太稳健;(3)反倾销一定程度上培育了我国产品的出口竞争力,使其比非指控对象国的同类产品略胜一筹,但与竞争优势较强的指控对象国相比仍存在较大差距;(4)就作用机制而言,反倾销主要通过规模经济效应而非技术创新效应发挥作用,拉动的是我国同质产品的出口增长,对差异产品的出口反而产生了抑制作用。

上述结论对今后我国如何发起反倾销具有重要的政策启示。在反倾销研究领域及实践工作中,我国将进口调查与出口应诉截然分开,忽略了进口与出口、对外反倾销与遭遇外国贸易规制之间存在的内在互动机制,容易导致反倾销政策效应偏离其实施初衷的结果。为了解决我国对外反倾销政策推行时顾此失彼的问题,我们应在如下方面做出努力:(1)统筹考虑进口与出口两个市场。反倾销是一种作用于倾销进口、救济国内企业的贸易救济措施,不应借“合规性贸易壁垒”之名行“进口保护”之实,更不能因此招致外国对华贸易规制,陷自身于粗放型增长与“贸易战”之中,不利于国内生产与出口的长期可持续增长。为此,首先应加强进口调查与出口应诉部门或企业的联系,建立两者之间信息沟通和共享机制,防止进口调查与出口被查相互转化;其次要谨慎对外反倾销,特别是注意遴选含有较高技术成分或占据重要生产环节的涉案产品或任务,确保反倾销措施一旦实施不会导致国内重复建设频发、出口激增的恶果。(2)加强贸易政策与产业政策协调。尽管十几年来国内外经济形势发生了巨大变化,但我国反倾销条例自2004年以来几乎没有发生任何重大调整。在当前深化供给侧结构性改革之时,我国尤其应做好包括反倾销政策在内的贸易政策与产业政策的协调,以达到最好的政策效果。第一,强化反倾销等贸易政策的后期管理,对经营绩效快速改善的企业辅以研发与创新的配套措施,促使有条件的企业加大研发投入和附加值,促进我国产业向全球价值链中高端跃升;第二,积极引导反倾销措施在新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业领域的应用,防范反倾销等贸易政策引发低水平国内重复生产,辅助我国产业结构升级,服务于国家顶层目标设计。(3)重视反倾销政策效应评估。与实施反倾销一样,评估其政策效应可以为未来对外科学反倾销提供指导,因此当前我国应重视并建立反倾销政策效应的长效评估机制。具体地,商务部门牵头并联合国内企业、各级海关与统计部门,在原有反倾销数据库的基础上构建政策效应评估数据库,不仅密切监测涉案产品的进口贸易流量走势以及国内进口竞争性产品的生产和销售,而且应该重视与考虑其出口的变化情况,按月或按季度详细统计国内进口竞争性企业的经营状况,敦促它们利用反倾销措施实施的缓冲期切实提高核心竞争力。这不但可以为商务部门后期调整反倾销措施提供事实依据,而且有利于防范国内企业陷入“一保护就扩张、一撤除就亏损”的境地。

[1]鲍晓华.反倾销措施的贸易救济效果评估[J].经济研究,2007(2):71-84.

[2]陈清萍,鲍晓华.中国对外反倾销的进口贸易流量效应研究——基于国内企业视角的新解释[J].当代财经,2016(8):88-97.

[3]Bown P, Crowley A. Trade Deflection and Trade Depression[J]. Journal of International Economics,2007,72(1):176-201.

[4]Bown P, Crowley A. Policy Externalities: How US Antidumping Affects Japanese Exports to the EU[J].European Journal of Political Economy,2006,22(3):696-714.

[5] Bown P, Crowley A. China's Export Growth and the China Safeguard: Threats to the World Trading System?[J].Canadian Journal of Economics, 2010,43(4):1353-1388.

[6]Durling P, Thomas P.The Trade Effects Associated with an Antidumping Epidemic: The Hot-rolled Steel Market,1996—2001[J].European Journal of Political Economy, 2006,22(3):675-695.

[7]Chandra P. Impact of Temporary Trade Barriers:Evidence from China[J].China Economic Review,2016,38:24-48.

[8]Avsar V. The Anatomy of Trade Deflection[EB/OL]. http://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=economics_wps.

[9]Gallaway P, Blonigen A, Flynn E. Welfare Costs of the U.S. Antidumping and Countervailing Duty Laws[J].Journal of International Economics, 1999,49(2):211-244.

[10]Konings J, Vandenbussche H. Antidumping Protection and Markups of Domestic Firms[J],Journal of International Economics,2005,65(1):151-165.

[11]Konings J, Vandenbussche H. Heterogeneous Responses of Firms to Trade Protection[J], Journal of International Economics,2008,76(2):371-383..

[12]李春顶,石晓军,费太安.主动反倾销的生产率促进效应:中国证据及其解释[J].财贸经济,2013(7):68-78.

[13]Li C, Whalley J. Chinese Firm And Industry Reactions To Antidumping Initiations And Measures[J].Applied Economics, 2015,47(26):2683-2698.

[14]陈清萍,鲍晓华,对外反倾销是否救济了中国进口竞争性企业?[J].上海经济研究,2017(3):40-48.

[15]Pierce J. Plant-Level Responses to Antidumping Duties: Evidence from U.S. Manufacturers[J].Journal of International Economics, 2011,85(2):222-233.

[16]王分棉,周煊.对外反倾销一定能保护国内产业吗?[J].世界经济研究,2012(11):50-56.

[17]Konings J, Vandenbussche H. Antidumping Protection Hurts Exporters: Firm-level Evidence[J].Review of World Economy,2013,149(2):295-320.

[18]苏振东,邵莹.对外反倾销能否提升中国企业生存率?——以化工产品“双酚A”案件为例[J].财贸经济,2014(9):82-93.

[19]Lu Y, Tao Z, Zhang Y. How Do Exporters Respond to Antidumping Investigations?[J].Journal of International Economics,2013, 91(2):290-300.

[20]Rauch J. Network Versus Markets in International Trade[J].Journal of International Economics,1999,48(1):7-35.