DLN1.0 燃气轮机火焰检测器结露故障的分析和处理

2018-05-06

(南京汽轮电机(集团)有限责任公司,南京 210000)

0 引言

随着近些年国家对环保的重视,对燃气轮机机组的环保要求不断提高,低氮燃烧系统成为了燃气轮机的标准配置,老的机组也相继改造使用低氮燃烧系统。国内安装数量众多的9E和6B燃机均使用的是DLN1.0燃烧系统,但是在进入夏季后,一些南方电厂开机升负荷过程中出现了二区火焰强度低报警甚至跳机的故障。

1 DLN1.0和火焰检测系统介绍

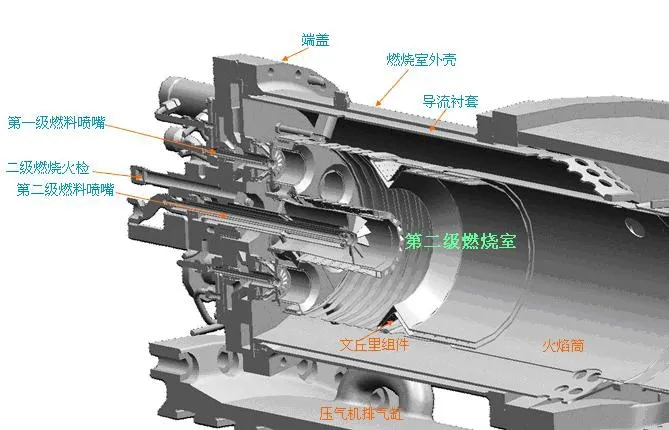

DLN1.0燃烧系统是GE公司最早研发的低氮燃烧系统,采用了燃烧分级技术,将燃料分为两级,在基本负荷状态,第一级为完全预混燃烧,第二级为部分预混燃烧并且有3个小孔的扩散燃烧值班火焰。DLN1.0结构如图1所示。

图1 DLN1.0结构

根据两级的燃料分配比例和燃烧状态,可以分为8种燃烧模式。扩展贫贫模式,预混燃烧模式,预混切换模式,二级切换模式,负荷恢复模式,贫贫(负)燃烧模式,贫贫(正)燃烧模式,一级燃烧模式[1]。

为了监视两级燃烧区的火焰状态,在每级分别安装了4只火焰检测器(简称火检)。一级的4只火检,安装在燃烧室的周边,二级的4只火检,安装在燃烧室的端盖上。火检利用的是光电效应,火检的光电二极管接收紫外线会产生电流,将电流放大整定远传到机组的控制系统,其电子元件全部集成在检测器中,由于燃烧区域的温度较高,所以需要安装冷却水才能正常工作[2]。

2 故障现象分析与处理

2.1 故障现象

某电厂9E燃机在调试后,冬天、春天一直运行正常,初夏时出现了启动过程中二区火焰强度越来越弱的现象,在贫贫模式还只是报警,如果直接升负荷在切换到预混模式后发生二区火焰丢失跳机事故,而在贫贫模式长时间暖机之后火焰强度会逐渐升高,此时升负荷未发生跳机。

2.2 原因分析

由于二区火焰强度变弱,怀疑火检脏污挡住部分紫外线,跳机事故发生后将火检拆下进行检查,发现火检的玻璃清洁,测试火检工作正常。从长时间暖机火焰强度升高怀疑有液体影响了火检的工作,但是检查过程中火检密封完好,内部并没有液体,可以判断如果有液体,必然来自外部。

对比机组与之前运行状态的区别,发现最大的区别是夏季空气湿度明显比春季高,但是火检接触的空气是压气机排气,温度高达350 ℃,会凝结水比较难以想象,经查询相关资料,进行了计算。大气温度28 ℃,空气湿度80%,大气压力0.10026 MPa,此温度下水蒸气饱和压力为0.003783 MPa经过压气机压缩之后,在25%负荷时,压力增加为0.6632 MPa,温度增加为310.94 ℃,经计算此时的压缩空气饱和温度为60.08 ℃。查看运行记录,冷却水温度为35 ℃,由于二级燃烧的火检位于燃烧室端盖上,位于气流的死区,部分负荷下燃烧温度不高,通过辐射和热传导过来的热量较少,火检的温度略高于冷却水温度,低于饱和温度,所以火检的蓝宝石窥窗上具备凝结水滴的条件,水滴会折射从燃烧区域发射过来的紫外线,所以火焰强度降低。长时间暖机之后,火检温度慢慢升高,凝结的水滴逐渐蒸发,火焰强度又慢慢增加。分析结果与发生故障的现象完全吻合[3]。

2.3 解决方案

针对该现象分析得出的结论经行研究,得出了几种解决方法。(1)提高启动期间火检的温度,这个可以从两个方向努力。(2)降低冷却水量,提高传递到火检的热量。降低冷却水量可以通过关小冷却水的阀门来实现,但是注意的是,要在机组进入稳定工作状态后将阀门开大,避免机组负荷较高时冷却水量不足,导致火检故障。(3)提高传递到火检的热量可以通过缩短火检安装座尺寸进行,GE公司的最新设计就是这么处理的,现场处理有难度,而且对电厂生产影响较大,通过从压气机排气引一路热空气到火检安装座的管路来实现。(4)还有一个最根本的解决方案,更换不需要冷却水的干式火检。干式火检将电子元器件比较多的放大器部分移到远离燃烧室的位置,利用电缆与感光的探头相连,可以取消冷却水。这种方法可以一劳永逸的解决启动阶段火焰弱的问题只是干式火检价格较高,初期投入比较高。

最后选择通过调小冷却水、延长暖机时间的方法避免了故障的发生,待机组检修时对火检的安装座进行改造,以免影响电厂的正常运行。

3 结束语

通过处理火焰检测器结露的问题,加深了对燃气轮机火焰监测系统的了解和认识,掌握了空气湿度(露点)的计算,对火检及其冷却系统的设计和改进提供了经验,同时可以指导类似的湿压缩空气可能发生凝结系统的设计。