气候变化及人为活动对湘江流域径流和输沙的影响

2018-05-05张晓艳刘梅先

张晓艳, 刘梅先

(1.湖南第一师范学院, 长沙410205; 2.中国科学院 亚热带农业生态过程重点实验室,长沙410125; 3.中国科学院 环江喀斯特生态系统观测研究站, 广西 环江 547100)

流域径流是水循环和水量平衡中最重要的环节,是最活跃的水文现象,而河流泥沙不仅反映水土流失的状况,也是河川径流质量的一个重要标志[1-3]。随着气候变化和人为活动的不断增强,在不同程度上影响流域水沙关系,进而影响流域水土资源的可持续开发利用。因此,流域水沙变化规律、原因和机制,是国内外学者关注的重点问题[3-6]。其中,区分和量化气候变化和人为活动对流域水沙传输的贡献也成为当今研究的热点[7-9],如关于“退耕还林”背景下黄土高原地区流域水沙变化的研究[4,10-12]。

湘江是洞庭湖流域最大的支流,对洞庭湖流域水资源安全以及洞庭湖湿地生态环境具有重要意义。而且当地人口密集,人为活动强度大。高强度的土地利用、水利工程建设等,从很大程度上影响了流域水沙关系。研究表明,在过去几十年内,湘江流域径流和输沙量均呈现显著性变化[2,5]。针对湘江流域水沙关系变化的原因,有不少学者进行了探讨。如胡光伟等[5]认为,在1951—2011年年降水量无明显变化的情况下,其年输沙量显著减少主要是由于水利工程拦沙和水土保持工程措施;李景保等[13]也将洞庭湖水沙演变归因于水利工程和水保工程的建设;而覃红燕等[14]指出年径流量的减少、植被覆盖增加以及大中型水库的建设等综合作用是湘江流域2001年后年输沙量较大幅度减少的主要原因。由此可见,湘江流域水沙关系的变化原因,仍然存在些许争议。

气候或气象条件是流域水沙关系的重要影响因素之一[8]。气候变化影响降雨格局,从而影响径流产生和地表侵蚀过程。湘江流域是我国气候变化较为显著的区域[15-16]。数据显示,进入21世纪后,湘江流域及周边的干旱、暴雨、高温热浪等气候事件均有明显的变化,其强度和频次均有一定上升趋势[16-18]。同时,自21世纪初开始,湘江流域进行了大范围的退耕还林等生态治理措施,这都将对流域水沙关系产生进一步的影响。但是,综合现有文献来看,以往研究主要针对水利工程措施、植被变化等两个方面来探讨水沙关系变化的原因,而针对气候变化和退耕还林措施对湘江流域水沙变化的影响,研究较少[5,13-14]。此外,目前有关于气候变化对水沙关系的影响研究,通常是基于年尺度降雨、径流和泥沙来进行的[5,7]。但是,气候变化不仅改变降雨总量,也会改变降雨分布(极端降雨、干旱)[19]。然而,目前少有研究探讨了降雨极值与水沙之间的联系。因此,本文基于湘江控制站湘潭水文站1982—2011年水沙资料,综合考虑气候和人为活动变化相关因素,结合趋势分析、突变分析、相关分析等方法,研究湘江年径流量和年输沙量的变化规律,综合探讨其与降雨、降雨极值、干旱情势、大坝建设以及植被变化等因素之间的关系。研究结果可为湘江流域及洞庭湖区水资源可持续开发利用、水土保持以及洞庭湖湿地保护等提供科学依据。

1 研究区概况

湘江是洞庭湖流域最大的河流,发源于广西东北部兴安、灵川、灌阳、全州等县境内的海洋山。全长856 km,流域面积9.5×104km2,多年平均径流量939亿m3。流域水系发达,河网密布,5 km以上的大小支流有2 157条,其中一级支流124条,流域面积大于1 000 km2的主要支流16条。湘江流域属于亚热带季风湿润气候,流域内热量、水分、光照等条件充沛,年平均气温17.6℃,多年平均蒸发量1 200 mm左右,无霜期270~311 d。四季分明,最冷月一般为1月份,最暖月一般出现在7月份。雨量丰沛,年降水量1 400 mm,但年内分配不均。流域每年的4—9月为汛期,年最大洪水和洪峰水位多发生于每年的4—8月,其中5月、6月出现次数最多。流域中下游地区人口众多、城镇密集,是湖南工农业生产较发达地区。流域内耕地面积为173.6万hm2,是我国重要的粮食基地。

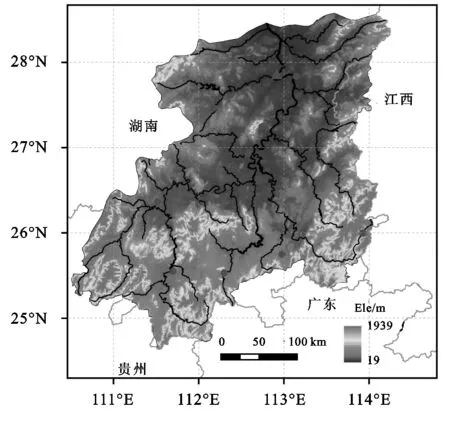

图1湘江流域地理位置及高程、河流分布

2 数据和方法

2.1 数据来源

文中所采用的湘江入湖控制站湘潭水文站的年径流和年输沙量数据(1982—2011)来源于湖南省水文水资源勘测局。流域内13个站点气象数据(日尺度,1982—2011年)包括降雨量、温度、风速、相对湿度等,来源于中国气象科学数据共享服务网(http:∥www.escience.gov.cn/metdata/page/index.html)。所采用的NDVI为Global Inventory Modeling and Monitoring Study (GIMMS)NDVI3 g数据(8 km ×8 km,15-day)[20]。土壤剖面有效含水率(profile soil available water content,AWC)来源于Global Gridded Surfaces of Selected Soil Characteristics (IGBP-DIS)[21]。另外,用于校正地表反射率的辐射数据CERES EBAF(Ed 2.8)来自NASA(http:∥ceres.larc.nasa.gov/order_data.php)。

2.2 指标选取和计算方法

本文选取年降雨量(R)、平均降雨强度(Ri)、年日最大降雨量(Rx1)、最大五天降雨(Rx5)、PDSI干旱指数(Palmer Drought Severity Index)和SPEI干旱指数(Standardized Precipitation Evapotranspiration Index)为气候指标,定义见表1。

表1 文中所选取指数及其定义

对于PDSI和PSEI,首先基于日尺度气温、风速、日照时数、相对湿度等数据,采用Penman公式计算潜在蒸发(PET)[22]。其中太阳辐射采用Angstrom公式估算[23],地表反照率采用CERES EBAF(Ed 2.8)数据进行校正。CERES EBAF数据集空间分辨率为1o×1o,时间分辨率为1-month,校正时选取离气象站点最近的格点数据,计算多年平均月尺度的地表反照率,并采用多年平均的地表反照率作为1982—2011年相应月的反照率。具体可参照文献Liu等[24]。由此,基于彭曼潜在蒸发(PET)、土壤剖面有效含水率和降雨数据,采用Jacobi等[25]发表的程序计算自校正的PDSI指数(记为PDSI)[26-27],并根据Vicente-Serrano等[28]方法计算12-month尺度的SPEI指数,下文简记为SPEI-12。

另外,NDVI(Normalized Difference Vegetation Index)是反映植物绿度或光合特征的一个综合指标,是最常用的植被表征指数。研究表明NDVI与植被盖度,生物量和叶面积指数之间有良好的相关关系[4,29]。因此文中植被覆盖采用NDVI3g NDVI数据来进行表征[20]。湘江流域大型水利工程建设时间、水库有效库容等资料等也已搜集(见以下结果),在此不作赘述。如此,本文用R,Ri,Rx1,Rx5,PDSI和SPEI来表征气候变化,采用NDVI以及大型水利工程来表征人为活动变化。

2.3 趋势检验和突变检验

文中气候指标和植被指标时间序列的变化趋势采用消除“时间序列自相关”的非参数MK算法(MK-TFPW)进行检验,具体理论和方法参照文献[30]。该方法已经在水文、气候等方面应用十分广泛[4,31-32]。对于气候指标(降雨量R、平均降雨强度Ri、年日最大降雨量Rx1和年最大5 d降雨量Rx5)序列突变性,本文采用广泛应用的MK突变检验法[4,33]。

3 结果与分析

3.1 降雨及干旱情势变化特征

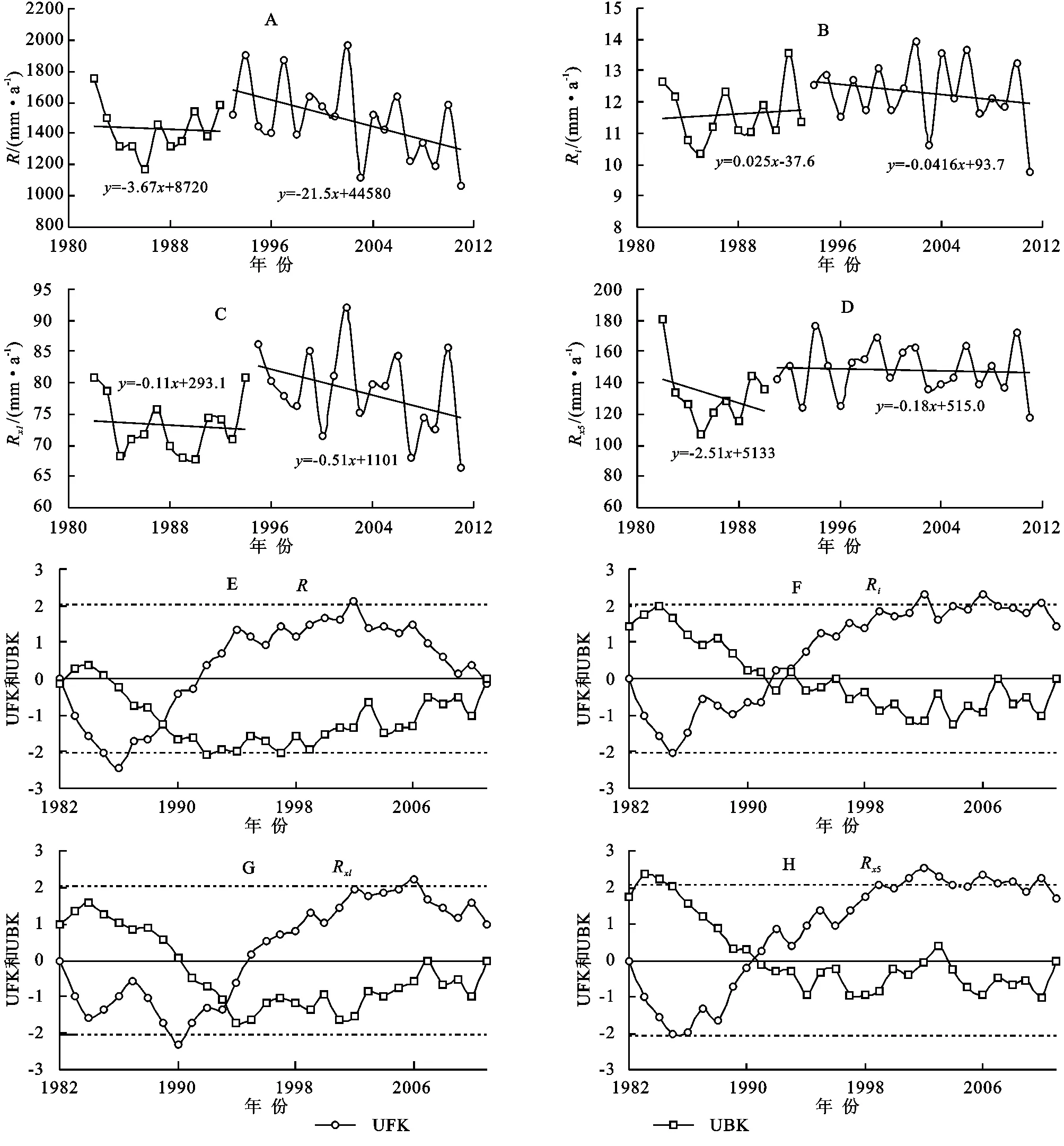

本文首先分析年降雨量、降雨天数、降雨强度、年最大日降雨量和年最大5 d降雨量的变化趋势,结果见图2。

从整体上看,R呈现下降趋势,而Ri,Rx1,Rx5有一定的上升,但并无显著性(p>0.05)。具体来看,年降雨量(R)、平均降雨强度(Ri)、最大日降雨量(Rx1)、最大5 d降雨(Rx5)均呈现相似变化规律,即在1980s初期下降,1986年左右逐渐上升,在1990s初期又逐渐下降(图2)。其对应突变检测结果如图2E—H所示,可见R,Ri,Rx1,Rx5均有明显的突变现象,突变点均在1990年左右。在突变前,R,Ri,Rx1,Rx5为先下降后上升,突变后四项指标均表现为下降趋势,其中R,Ri,Rx1,Rx5下降幅度分别为21.5 mm/a,0.04 m/次、0.51 mm/d和0.18 mm/(5 d),但不具备显著性(p>0.05)。气候各项因子的变化,将对当地干湿状态产生重要影响,湘江流域PDSI和SPEI-12变化特征见图3。可见,PDSI和SPEI-12的结果是一致的,表明湘江流域在1980s中期、2000s后期和2010s前期有较大干旱发生,而1990s和2000s前期相对湿润(图3A,B)。

3.2 植被变化以及退耕还林效应

植被是径流产生和地表侵蚀的主要影响因素之一[4]。植被覆盖通过冠层截留,并降低雨滴对地面土壤溅击,从而降低径流和地表侵蚀。湘江流域汛期(4—9月)NDVI变化见图4。较高的NDVI主要分布在西南部和西部山区,在西北部人口密度较大的区域,NDVI相对较低(图4A)。在1982—2011期间,流域内63.5%区域的NDVI呈现上升规律,其中15.0%达到显著水平(p<0.05)。NDVI降低的区域主要在流域西北部地区(图4B)。总体上,汛期流域平均NDVI呈现显著上升趋势(图4C)。相关分析表明,湘江流域NDVI与干旱指数(PDSI和SPEI-12)呈一定正相关,但相关性较低(NDVI与PDSI和SPEI-12相关系数仅分别为0.29,0.36)。另外,湘江流域退耕还林措施始于2000年,于2002年基本推广到全流域,并获得良好成效(http:∥qy.rednet.cn/c/2014/05/27/3360657.htm)。由图4C可以看出,在1994—2011年,NDVI呈现一定平稳波动。对比图3可知,1990s后期开始,湘江流域变旱(PDSI和SPEI-12降低)趋势明显,特别在2000s遭遇较大干旱。然而在此期间,NDVI并未显著下降而仅表现出一定波动,主要归功于退耕还林措施及其他相应生态保护措施。

图2湘江流域R,Ri,Rx1,Rx5变化趋势及其相应MK突变检测结果

3.3 径流和泥沙输送特征及其影响因素

以上结果表明,R,Ri,Rx1,Rx5四项指标突变点均在1990年左右,因此本文选择1990年为气候突变节点,再根据流域内退耕还林措施的实施,文中分三个阶段对湘江流域径流和泥沙进行分析。三个阶段分别为气候突变之前(1982—1990)、气候突变后和退耕之前(1991—2002)以及退耕之后(2003—2011)。图5为不同阶段内气候指标以及NDVI的变化情况。比较来看,其中R,SPEI,PDSI的高低顺序为第二阶段>第一阶段>第三阶段,Ri,Rx1,Rx5的高低顺序为第二阶段>第三阶段>第一阶段,而NDVI高低顺序则为第三阶段>第二阶段>第一阶段。

图3湘江流域PDSI和SPEI-12(12个月尺度SPEI)变化特征

图4湘江流域汛期(4-10月)植被覆盖分布和变化特征

图5三个阶段内各项指标变化情况

三个阶段内湘江流域径流和输沙量见图6。由图6A可知,与降雨指数(R,Ri,Rx1,Rx5)和干湿状态(PDSI和SPEI)变化规律相似,湘江流域径流也呈现先下降后上升再下降的变化过程,三个阶段平均径流量为608.3亿m3/a,772.0亿m3/a,600.9亿m3/a。泥沙则不尽然,由图6B可见,在1982—2011年,呈现整体下降趋势。三个阶段内年均泥沙输送量分别为915.6万t/a,816.3万t/a,516.9万t/a。资料表明,湘江及其支流共已建成控制性枢纽工程11座,建设时间主要在20世纪60,70年代(主要在1974年以前),80年代无大型水库建设,90年代以后建成的大型水库有5座,分别为株树桥水库(1992年)、东江水库(1992年)、白云水库(1996年)、大源渡水库(2000年)和近尾洲水库(2002年)(图6)。

三个阶段内流域泥沙量与气候以及植被因子之间的相关关系见表2。结果显示,径流量与气候因子存在良好的正相关关系,特别是年降雨量R以及干旱指数PDSI和SPEI-12,相关系数基本达到0.05显著水平。相对径流量而言,输沙量与气候因子之间相关性相对较弱(表2)。径流量和输沙量与汛期平均NDVI的相关性较弱,且基本为负值。另外,径流量以及输沙量与气候、植被之间的相关性,在不同阶段有所不同。具体来看,在第一和第二阶段,除个别因子外,相关系数基本不显著,而在第三阶段,所有相关系数基本达到0.05显著水平。总的来说,三个阶段径流量和输沙量与气候因子的相关系数排序基本为第三阶段>第一阶段>第二阶段。

图6湘江流域径流和输沙变化特征和大型水库建设时间及有效库容(□为水库有效库容)

表2 三个阶段内流域径流输沙量与降雨、干湿情况以及植被覆盖之间的相关关系

4 讨 论

全球变暖导致的气候变化,改变流域内降水情势和干湿状态,也影响植被的生长和发育[4]。宏观上,降雨和植被是影响径流和地表侵蚀的重要因素,其中降雨形成的地表径流是侵蚀的主要驱动力,而植被则是水土保持的重要因子[4,34-36]。本文分析了湘江流域气候和植被因子时空变化特征(1982—2011年)。结果表明,整体上年降雨量(R)呈现下降趋势,而降雨强度(Ri)、最大降雨量(Rx1)、最大5 d降雨量(Rx5)有一定的上升(p>0.05),说明湘江流域降雨主要呈现下降趋势,而降雨强度却有所增强,这和其他研究结果是一致的[15,18,37]。详细来看,R,Ri,Rx1和Rx5均呈现先下降后上升再下降的变化趋势(图2A—D),并在1990年左右发生突变(图2E-H),而PDSI和SPEI-12也有相似的变化规律(图3)。

干湿状态是区域水分补给(降水)和水分消耗(潜在蒸散)的综合反映,密切关系到植被生长发育。结果显示,湘江流域植被(NDVI)呈现整体上升趋势,并与PDSI和SPEI有一定的正相关关系,但相关系数相较于干旱半干旱地区而言总体偏低,如黄土高原地区[4]。主要原因是湘江流域处于湿润地区,在非干旱年份,植被在较大程度上可获得较充足的水分。另外,植被也是人为活动,如砍伐、农业、退耕还林,以及其他生态保护措施的综合体现。在人为活动的干扰下,特别是退耕还林推广后(2002年后),植被受当时较强干旱的影响较小(图3,4)。

在1982—2011年期间,径流呈先下降后上升再下降的变化过程(图6A),与降雨及干湿变化过程保持一致(图2和图3)。相关分析结果表明,流域径流与气候因子相关性较高,而与植被因子相关性较低,不同阶段内相关性也有所不同(表2)。径流和气候因子之间的高度相关说明气候变化是流域径流变化的主要动力。分析其原因,是因为在宏观上径流是区域水量平衡的结果,而区域的水量平衡主要受到气候变化和植被特征的支配[38]。首先,气候变化改变水量输入(降雨)和水分耗散(改变能量输入)[11]。宏观区域内水量输入主要来自于降水,而水分的耗散(蒸散)主要取决于能量输入(辐射)。干旱指数可有效地表征区域水分输入和水分耗散的相对状态[39]。因此,径流与两项干旱指数的相关性较高且基本达到显著水平是合理的(表2)。按道理来讲,植被在区域水分平衡中具有重要的作用[38],然而,湘江流域地处湿润地区,属于能量控制(energy limited)区域[40]。相对于植被状态而言,水分耗散更取决于能量供给能力。当然,大型水利工程建设对径流产生和传递都会产生重要的影响,如在水利工程建设较为集中的第二阶段,径流与气候的相关性要略低于无大型水利设施建设的第一和第三阶段(表2)。

与径流稍有不同,湘江流域输沙量呈现整体下降趋势(图6B)。比较而言,输沙量与气候因子之间的相关性要稍低于径流。其主要原因是气候—径流—侵蚀的传递关系,其中气候变化是径流的直接因素,而泥沙的产生是地表径流的结果,也就说明气候变化(如降雨格局、降雨量等)是地表侵蚀的间接驱动因子。由表2显示,在各个阶段内输沙量与各项气候指标有一定的相关性。而正因气候变化是地表侵蚀的非直接驱动因素,在其作用传递过程中可能受到更多环境因素的影响。例如地表可蚀性、地形、植被等,都能在一定程度上改变地表侵蚀对气候的响应。表2显示,泥沙与植被之间的相关性要稍高于径流与植被之间的相关性,说明植被对泥沙的影响要超过对径流的影响。同时,对比无大型水利建设的第一阶段和第三阶段可知,第三阶段植被覆盖明显要高于第一阶段,但第三阶段内Ri,Rx1和Rx5均较第一阶段高,说明第三阶段内降雨的侵蚀能力增强(图5),然而输沙量却明显下降。由此可以推断,植被恢复是第三阶段内输沙量降低的重要因素。而在大型水利工程建设较为集中的第二阶段,降雨强度普遍增强,但输沙量仍然比降雨较弱的第一阶段低(图2和图6B),说明第二阶段泥沙下降的主要因素是水利工程建设。

综上所述,湘江流域径流和输沙受气候变化和人为活动的双重影响。但在年尺度上,湘江流域径流的主要控制因素是气候变化,而植被和水利工程措施的影响相对较弱。对于泥沙而言,气候变化是其主要驱动因素,但是大型水利工程建设和植被变化可从很大程度上改变泥沙对气候的响应。在湘江流域输沙整体下降的过程中,第二阶段(1991—2002)泥沙降低主要是因为水利工程措施建设,第三阶段(2003—2011)泥沙降低则主要源自退耕还林等生态保护措施的综合效应。

5 结 论

本文主要分析了1982—2011年期间湘江流域气候、植被、径流和泥沙变化趋势,并研究了径流和泥沙变化的影响因素。结果表明,在1982—2011年期间,湘江流域降雨量R呈现下降趋势,而平均降雨强度Ri、最大一天降雨量Rx1,最大五天累积降雨量Rx5,干旱情势(PDSI和SPEI)以及植被覆盖(NDVI)均有一定的上升,但基本无显著性(p>0.05)。其中R,Ri,Rx1,Rx5均在1990年左右发生突变。湘江流域径流量与气候因子存在良好的正相关关系,特别与R,Rx5以及干旱指数PDSI和SPEI-12的相关性达到显著水平(p<0.05),说明湘江流域径流主要受到气候变化(降雨输入)的控制。流域输沙量呈现整体下降的趋势。同时,在第一阶段在气候突变之前(1982—1990年)和第二阶段在气候突变后和退耕之前(1991—2002年),输沙量与气候因子之间的相关性较低,而在第三阶段在退耕之后(2003—2011年),输沙量则与气候因子呈显著相关。进一步分析表明,其中1991—2002年期间泥沙降低的主要受到水利工程的建设的影响,而2003—2011年输沙量降低则主要是因为退耕还林等生态保护措施的综合效应。

参考文献:

[1] 孙永寿,段水强,刘希胜,等.近年来青海省黄河流域泥沙变化趋势及成因分析[J].水资源与水工程学报,2015,26(3):169-174.

[2] 余果.近60年洞庭湖水沙演变特征及其影响因素[D].长沙:湖南师范大学,2012.

[3] 张强,陈桂亚,许崇育,等.长江流域水沙周期特征及可能影响原因[J].水科学进展,2009,20(1):80-85.

[4] Zhang B Q, He C S, Burnhamc M, et al. Evaluating the coupling effects of climate aridity and vegetation restoration on soil erosion over the Loess Plateau in China[J]. Science of the Total Environment, 2016,539:436-449.

[5] 胡光伟,毛德华,张旺,等.60年来湘江干流径流泥沙过程变化及驱动力分析[J].湖南师范大学自然科学学报,2014,37(2):12-16.

[6] 刘昌明,张学成.黄河干流实际来水量不断减少的成因分析[J].地理学报,2004,59(3):323-330.

[7] Li Z W, Xu X L, Yu B F, et al. Quantifying the impacts of climate and human activities on water and sediment discharge in a karst region of southwest China[J]. Journal of Hydrology, 2016,542:836-849.

[8] Naik P K, Jay D A. Distinguishing human and climate influences on the Columbia River:Changes in mean flow and sediment transport[J]. Journal of Hydrology, 2011,404(3/4):259-277.

[9] Gao P, Geissen V, Ritsema C J, et al. Impact of climate change and anthropogenic activities on stream flow and sediment discharge in the Wei River basin, China[J]. Hydrology and Earth System Sciences, 2013,17(3):961-972.

[10] Wang S A, Fu B J, Piao S L, et al. Reduced sediment transport in the Yellow River due to anthropogenic changes [J]. Nature Geoscience, 2016,9(1):38-41.

[11] Zhang L L, Podlasly C, Ren Y, et al. Separating the effects of changes in land management and climatic conditions on long-term streamflow trends analyzed for a small catchment in the Loess Plateau region, NW China [J]. Hydrological Processes, 2014,28(3):1284-1293.

[12] Zhang X P, Zhang L, Zhao J, et al. Responses of streamflow to changes in climate and land use/cover in the Loess Plateau, China [J]. Water Resources Research, 2008,44(7):2183-2188.

[13] 李景保,王克林,秦建新,等.洞庭湖年径流泥沙的演变特征及其动因[J].地理学报,2005,60(3):503-510.

[14] 覃红燕,谢永宏,邹冬生.湖南四水入洞庭湖水沙演变及成因分析[J].地理科学,2012,32(5):609-615.

[15] 黄菊梅,邹用昌,彭嘉栋,等.1960—2011年洞庭湖区年降水量变化特征[J].气象与环境学报,2013,29(6):81-86.

[16] 罗伯良张,林浩.近40年湖南省极端强降水气候变化趋势与突变特征[J].气象,2008,34(1):80-85.

[17] 覃鸿,黄菊梅,闫雍,等.1961—2013年洞庭湖区夏季高温热浪的时空分布特征[C].第31届中国气象学会年会S4极端气候事件和灾害风险管理,2014.

[18] 廖梦思,郭晶.近32年来洞庭湖流域气候变化规律分析[J].衡阳师范学院学报,2014,35(6):109-114.

[19] Min S K, Zhang X, Zwiers F W, et al. Human contribution to more-intense precipitation extremes[J]. Nature, 2011,470(7334):378-381.

[20] Anyamba A, Small J L, Tucker C J, et al. Thirty-two years of Sahelian zone growing season non-stationary NDVI3g patterns and trends[J]. Remote Sensing, 2014,6(4):3101-3122.

[21] Global-Soil-Data-Task-Group. Global Gridded Surfaces of Selected Soil Characteristics(IGBP-DIS). Data set. Available on-line [http:∥www. daac. ornl. gov] from Oak Ridge National Laboratory Distributed Active Archive Center, Oak Ridge, Tennessee, U. S. A. doi:10.3334/ORNLDAAC/569. 2000.

[22] Penman H L. Natural evaporation from open water, bare soil and grass[J]. Proceedings of the Royal Society of London A,1948,193:120-145.

[23] Allen R G, Pereira L S, Raes D, et al. Crop evapotranspiration:guidelines for computing crop water requirements[M]. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations,1998.

[24] Liu M X, Xu X L, Wang D B, et al. Karst catchments exhibited higher degradation stress from climate change than the non-karst catchments in southwest China:An ecohydrological perspective[J]. Journal of Hydrology, 2016,535:173-180.

[25] Jacobi J, Perrone D, Duncan L L, et al. A tool for calculating the Palmer drought indices[J]. Water Resources Research, 2013,49(9):6086-6089.

[26] Wells N, Goddard S, Hayes M J. A self-calibrating palmer drought severity index[J]. Journal of Climate, 2004,17(12):2335-2351.

[27] Palmer W C. Meteorological Drought[M]. Washington D C: Weather Bureau,1965.

[28] Vicente-Serrano S M, Begueria S, Lopez-Moreno J I. A Multiscalar Drought Index Sensitive to Global Warming:The Standardized Precipitation Evapotranspiration Index[J]. Journal of Climate, 2010,23(7):1696-1718.

[29] Wang H S, Liu D S, Lin H, et al. NDVI and vegetation phenology dynamics under the influence of sunshine duration on the Tibetan plateau[J]. International Journal of Climatology, 2015,35(5):687-698.

[30] Yue S, Wang C Y. Applicability of prewhitening to eliminate the influence of serial correlation on the Mann-Kendall test[J]. Water Resources Research, 2002,38(6):DOI Artn106810.1029/2001wr000861.

[31] Liu M, Xu X, Sun A. Decreasing spatial variability inprecipitation extremes in southwesternChina and the local/large-scalein?uencing factors[J]. J. Geophys. Res. Atmos.,2015,120:doi:10.1002/2014JD022886.

[32] Liu M, Xu X, Sun A Y, et al. Is southwestern China experiencing more frequent precipitation extremes[J]. Environmental Research Letters, 2014,9(6):064002.

[33] Goossens C, Berger A. Annual and seasonal climatic variations over the northern hemisphere and Europe during the last century[J]. Annales Geophysicae:Terrestrial and Planetary Physics,1986,4(4): 385-399.

[34] Huang J, Wu P T, Zhao X N. Effects of rainfall intensity, underlying surface and slope gradient on soil infiltration under simulated rainfall experiments[J]. Catena, 2013,104:93-102.

[35] Zhang G H, Liu G B, Wang G L, et al. Effects of vegetation cover and rainfall intensity on sediment-associated nitrogen and phosphorus losses and particle size composition on the Loess Plateau[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2011,66(3):192-200.

[36] Zhou P, Luukkanen O, Tokola T, et al. Effect of vegetation cover on soil erosion in a mountainous watershed[J]. Catena, 2008,75(3):319-325.

[37] 翟盘茂,王志伟,邹旭恺.全国及主要流域极端气候事件变化[M]∥任国玉.气候变化与中国水资源.北京:气象出版社,2007.

[38] Xu X L, Liu W, Scanlon B R, et al. Local and global factors controlling water-energy balances within the Budyko framework[J]. Geophysical Research Letters, 2013,40(23):6123-6129.

[39] Dai A. Drought under global warming: a review[J]. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 2011,2(1):45-65.

[40] Yang H, Qi J, Xu X, et al. The regional variation in climate elasticity and climate contribution to runoff across China[J]. Journal of Hydrology, 2014,517:607-616.