高等教育领域中的院校漂移及其政府治理

——基于安徽省新建地方本科院校的考察

2018-05-04阮成武徐雪莲

阮成武,徐雪莲,2

( 1.安徽师范大学 教育科学学院,安徽 芜湖 241000 2. 蚌埠学院 文学与教育学院,安徽 蚌埠 233030)

学术漂移现象自产生已经有一个多世纪的时间,尤其是在近五十年里,已经蔓延到北美[1]、西欧、北欧、大洋洲[2]、非洲[3]。乔纳森·哈吾德(Jonathan Harwood)指出:“‘学术漂移’是用来描述寻求科研及很大程度上以教学为基础或强调书本学习而轻视实践的一些职业训练机构。在这里,科学被看作是解决问题的首要途径。”[4] 288学术漂移也被用来描述这样一个过程——“本来被看作有用的知识逐渐失去了与实践的密切联系,而与其他形式的科学知识结合得更为紧密了。”[5]托马斯·凯瑟弗雷德(Thomas Kaiserfeld)把“学术漂移”定义为:非大学机构竭尽全力地谋求向大学机构的转变过程。[5]1956年,美国学者戴维·里斯曼(David Riesman)曾经这样描述学术漂移:“高等教育系统就像是一个蛇形的实体,最有声望的大学位于等级制度的顶层,声望稍差的高等教育机构位于等级制度的中间,声望最低的院校则位于尾部。……处于中间的高等教育机构总是模仿那些处于顶层的大学,位于尾部的高校则模仿那些位于中间的高等教育机构。……高等教育机构的组织形式也因此变得越来越缺乏特色。”[6]17-143尼夫(Guy Neave)通过对一些国家高等教育的学术漂移分析,提出学术漂移的类型和形态,具体分为“政策漂移”“院校漂移”“学术漂移”和“课程重点的漂移”。[7]凯维克(Svein Kyvik)则将“学术漂移”划分为六个不同层面,除政策漂移和院校漂移,还增加了“学生漂移”“教师漂移”“项目漂移”和“行业漂移”。[8]

就我国高等教育而言,学术漂移的一个突出现象正是院校漂移,尤其是近年来大批新建地方本科院校,普遍存在院校漂移,进而导致学校办学定位漂移、政策漂移、课程漂移、教师漂移以及学生漂移。截至2016年,我国有543所新建地方本科院校,占现有高校总数的45%,招生人数和在校生总数分别超过总数的50%,成为我国目前高等教育体系的半壁江山,其对实现高等教育大众化起到了不可替代的作用,为地方经济和社会的发展以及促进就业作出了重要贡献。[9]就安徽省而言,2000年以来通过合并或独立升格、民办以及兴办独立学院,至2017年,新建地方本科院校达到27所(其中,民办及独立学院14所),占高校总数的61.36%。[10]从2008年开始,其中14所新建本科院校组建了“安徽省应用型本科高校联盟”(又称“行知联盟”)。[11]通过对这些高校的本科教学质量报告的分析和实地考察,发现这些院校不断深化对应用型人才培养模式的探索,从调整专业布局、实行教学改革、强化实践教学、推进产学研用合作、搭建孵化平台等方面,努力践行著名教育家陶行知先生的教育思想,培养知行统一的应用型人才。但总的来说,多数新建地方本科院校存在办学定位模糊、发展目标不甚清晰、课程设置不够合理等不同程度的漂移问题。尤其在创建“双一流”目标和评价体系导向下,新建地方本科院校在高等教育体系中的院校漂移问题愈加凸显。本文以这些新建本科院校为研究样本,通过面上分析和案例剖析,探讨高等教育领域中的院校漂移现象、形成原因,并从政府治理的角度就加强对院校漂移的有效治理提出对策建议。

一、高等教育领域中的院校漂移现象

(一)办学定位与机构名称的漂移

几乎所有的新建地方本科院校都声称其办学定位是地方性、应用型。但通过对多所样本校的章程、发展规划或党代会报告等重要文件研究发现,普遍存在渴望通过升格进一步发展成为综合性大学或研究型大学,以此提高它们的文化资本并获得更多政策支持和社会认可的现象。这种对升格的渴望首先表现在对系部名称的改变上。通过对27所样本校的分析发现,其中15所院校(以下涉及到具体学校名称,一律用代码指称)把校内各系部的名称改为“学院”,如“材料与化工学院”“机械与电子工程学院”等,其导致的后果是一个原本被批准设立为“XX学院”的院校,本身又包含了若干中层“学院”。这种所谓“院套院”的做法使系部与学校在名称上的关系变得暧昧不清。

其中在HF学院、CZ学院、TL学院、HS学院、SZ学院已经出台的《“十三五”教育事业发展规划》中,都把学校的层次定位于以普通本科教育为主,适当发展研究生教育。作为应用型本科院校,本应向学生提供以就业为导向的专业知识和技能的教学与训练,重视实践能力培养,而不是一味追求与发展学位与研究生教育。

这种竭力与大学的机构名称趋同和谋求发展学位与研究生教育的做法,是一种典型的院校漂移表征,与国外高等教育中的院校漂移现象如出一辙。例如,在美国,有许多学校在短短几十年间由原本单一的教学机构逐步升格为学校、学院、州立学院和州立大学,结果导致它们忽视了地方需求和学校原本为谁而建的问题。[2]又如,悉尼技术学院升格为悉尼科技大学后不久,就放弃了较低水平的课程而专注于学位与研究生教育,并且涉足非技术领域的教学与科研。这种漂移导致的一个直接后果,就是在悉尼严重缺乏可以提供技术课程的院校,致使新南威尔士政府不得不创办一所新的技术学院来提供非学位教育。[2]

(二)课程设置和教学内容的漂移

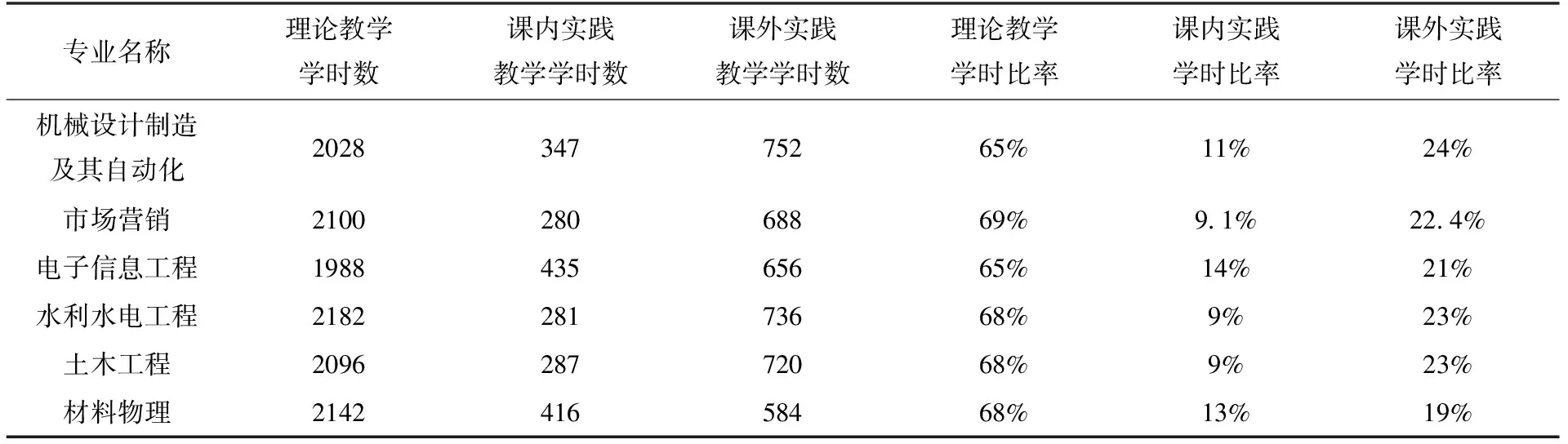

新建地方本科院校的应用型办学定位有着明显的技术应用性特征,其目的是为地方培养高水平的、具有创新和实践能力的专业技术人才。它所提供的课程不应该像大学那样具有较高的学术性和理论性,而是通过课程学习使学生获得与就业相关的学历文凭或证书,而不是更高的学位。但从样本校的实际情形看,几乎都是在建校伊始,就在课程设置方面仿照高水平研究型大学的做法,倾向于专业理论教学和学术性课程的设置,把学术等同于科研,或者认为只有高深的专门知识才叫学术,只有进行高深专门知识的研究才能够创新、创造,进而导致应用性知识和课程研究不受重视。如,BB学院几个专业的理论课程和实践课程的学时安排就是很好的证明(表1)。

表1 BB学院6个专业的理论教学和实践教学学时占总学时比率

从表1可以看出,虽然该校以应用型定位,但依然重视理论教学而轻视实践和应用技能的训练,实践教学在课程结构中所占比率较小,而理论课占有绝对高的比率。而且,无论专业基础课还是专业必修课,课程内容更多的是理论知识,过于理论化和学术化,远离实践,校本课程匮缺,甚至有些专业明确指出把科学研究和“考研”作为主要目标。教学过程基本是教师教理论、学生记理论、考试考理论,考试结束后学生忘理论。

(三)教师专业发展的漂移

新建地方本科院校在建校伊始,新进教师大凡只要有硕士学位,都可以被录用。但是现在,招聘教师普遍强调学历、学位、科研成果、职称等,而不是职业能力或教学能力。一所样本校的人才招聘启事上所列出的条件是:“中国科学院或中国工程院院士、海外著名学术机构的外籍院士、国家‘百千万’人才工程国家级人选、全国杰出专业技术人才、有突出贡献的中青年专家、教育部‘新世纪优秀人才支持计划’入选者、享受国务院特殊津贴人员、国家‘973’计划课题、国家‘863’计划重大专项、国家自然科学基金重大研究项目、国家社会科学基金重大项目、国家科技支撑计划重大项目、国家科技重大专项项目负责人等高层次人才及海外高层次人才,待遇面议。”其中,虽然也有“鼓励具有相关行业或企业工作经验者应聘”的字眼,但这绝不是优先考虑的条件。除了以上类似的条件外,一些高校通常还会有一些外加的条件,比如:第一学历必须是全日制本科高校、紧缺专业人才必须毕业于“211大学”等等。显然,在招聘教师时,科研能力与科研成果被当作最重要的选聘标准,似乎把科研工作看作教师即将从事的职业。

不可否认,对高校教师提出科研要求是正确而合理的,围绕教学、实践做科学研究也是必要的。但新建地方本科院校是教学机构而不是科研机构。在教师职称评定中,将科研产出作为硬性的决定性条件,无论讲师、副教授还是教授职称的评定,科研论文、著作、科研项目及其级别,成了刚性的量化指标,只会诱导和助长高校教师专业发展的漂移。为了评上职称,多数教师不得不花费大量时间甚至牺牲备课时间进行论文写作和项目申请。不少教师为追求职称而被动地从事科研,对教学失去兴趣和关注,偏离作为中心工作的教学,最终导致专业发展的漂移。一些教师甚至铤而走险,导致学术不端行为。

(四)学生学业发展的漂移

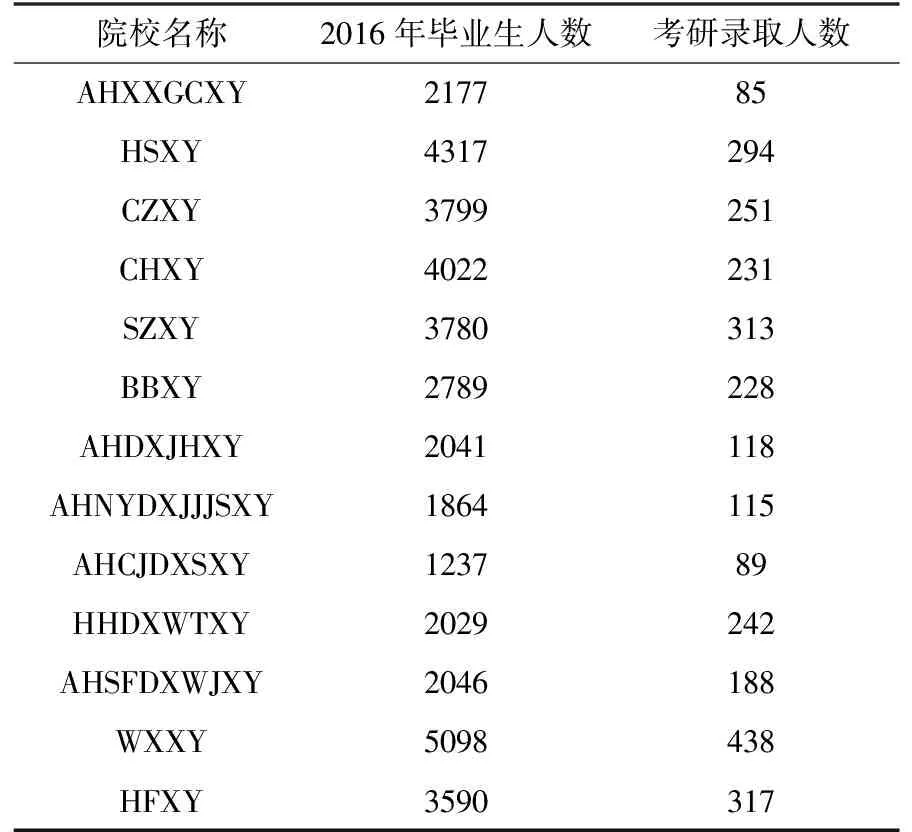

据教育部最新数据统计,2016年研究生报考人数达到177万,较1995年增加了161.5万,录取人数由1995年的4.0万增加到51.7万。近20年内,考研报名人数虽然在2008年、2014年和2015年出现三次下降,但2017年报考人数再次攀升,达到201万。[12]2018年报考人数继续高涨,达到238万。[13]越来越多的新建地方本科院校正在成为“考研基地”(表2),很多学生刚一入学就雄心勃勃地定下考研目标,即使是一些对考研还没有清晰认识的学生,也会在同学和学校的引导下选择考研,从而把自己就读的本科院校当作考研的跳板。尤其是在大三、大四备考期间,学生只重视考研科目的学习,学校开设的课程基本不去参加,每天从早到晚都在学校专设的“考研自习室”里“两耳不闻窗外事,一心只读考研书”。即使有的同学到了课堂上,也是埋头在考研资料堆里,而不屑于接受应用性知识和技能,导致学业发展的漂移。

表2 部分样本校2016年考研情况

数据来源:样本校2015-2016学年本科教学质量报告。

注:由于只有CHXY和SZXY两所样本校公布了2016年报考研究生人数,而其他样本校报考人数难以统计。公布报考研究生人数的样本校录取率分别为21.25%和35.36%。由此推算,其他样本校报考人数占总毕业生人数的13%—43%不等。

二、高等教育领域中的院校漂移成因

(一)利益相关者“英才教育情结” 和利益期待是院校漂移的驱动力

无论中西,“英才教育”都有着悠久的历史。大哲学家、教育家柏拉图认为教育的最高目的是培养“哲学王”,其心目中理想国里的统治者和军人都是精英人才。西方最早的大学是学者研讨高深学问的场所。在中国古代,孔子的“学而优则仕”的“优”亦指培养选拔德才兼备的从政君子、精英。儒家对科技的轻视(嗤之为等而下之的“雕虫小技”)导致中国传统文化重学术轻技术,只有知识分子特别是高级知识分子才被尊称为社会精英。“每个国家在制定教育政策时无不考虑到如何让优秀者脱颖而出的问题。除了政府,在寻常百姓的思想中,也深埋下了这种观念。而且,无论在历史的哪个时期,也无论是在哪个国度,希望自身或后代通过教育成为优秀者,几乎成为一种普遍的理念。我们暂称之为‘英才教育情结’。”[14]在这种精英情结的驱动下,地方新建本科院校的管理者总是把跻身“名牌”行列作为理想,而家长和学生宁愿选择难就业的一些大学,也不愿选择就业率非常高的应用型院校。新建地方本科院校的学术漂移,只不过是为了满足那些未能被高水平大学录取的学生的一种替代性需要。

由于高学历、高学位代表着较高的社会地位和就业机会,科研在很大程度上代表了一个学校的实力,如果一所新建本科院校能够升格为大学,就能得到更多的资源、招收到更优质的学生,进而获得更多的拨款,教职工工作条件和收入将会由此改观,而学生也由此获得更多的文化资本和符号资本,在未来就业和社会资源的获得上占据更多优势。所以新建地方本科院校的利益相关者——学生、家长、教职工和管理者无不渴望升格为大学,以期能够给自己带来诸多好处,于是竭尽全力在每一方面都模仿大学,强调理论和科研的重要性。另外,受到国家建设“双一流”战略的影响,许多新建地方院校也纷纷提出了“创建一流”的目标,“弯道超车”“跨越式发展”等口号不绝于耳。这些脱离现实、脱离自身办学定位的发展冲动,与其本身应负的职责背道而驰,事实上牺牲了更多利益相关者的利益。

(二)政府对高校的直接管控是院校漂移的制度根源

长期以来,我国公立高等学校一直由政府包办,政府既是高等教育的举办者,也是管理者。由于地方新建本科院校的办学资源高度依赖政府,如招生计划、专业设置指标等都掌握在政府手里,所以其运行与发展必须以政府为导向。而政府更多地以科研、论文、学术贡献对高校进行评价,而忽视高校的服务对象——学生、家长和用人单位的话语权,造成利益相关者缺席。院长、书记的作用与考评由省委省政府直接掌控,利益相关者更是不着边际。学校主要领导的工作,往往只要让上级领导满意,就会得到上级肯定。高校管理者的价值取向漂移,把名号、荣誉、地位和谋求政府认可变成学校组织及其个人的追求。而所谓的“重学术”也只不过是一个借以谋取经费、荣誉和地位的实践路径。这种盲目追求所谓“一流”的发展思维,忽视了高校发展的生态位,只顾一味趋上、攀高、升格,带来了院校间的恶性竞争和人才大战,使新建地方院校的发展空间变得狭小,最终导致院校漂移。

(三)高等教育大众化带来的学历贬值是院校漂移的助推器

高等教育大众化带来了学历的快速贬值,“学历病”[15]在全球蔓延。早在20世纪70年代,日本出租车司机都要求大学毕业学历。也就是在同一个年代,印度出现了大学毕业的公共汽车售票员。当时有6万名失业的工科毕业生,其中不少人还拥有硕士学位。[16]58-59在中国,随着高等学校扩招和高等教育大众化,学历贬值的速度和程度尤其明显。尽管近二十年间中国经济飞速发展,但也难以为每年几百万的大学毕业生提供充足的就业岗位。于是,像北京大学毕业生卖猪肉、南京大学毕业生当保姆等类似的报道已算不上新闻。用人单位在毕业生供大于求的情况下本能地提高自己的门槛,其招聘员工时学历要求升格的实质就是学历贬值。但无论是发达国家还是发展中国家的国民,无不认为教育是改变命运的一种极其重要的途径,而高学历是进入上层社会非常重要的资本。2017年底,“中国教育在线”联合“微博教育”对考研动机进行了调查,调查显示,为改变学校背景和出身,提高就业竞争力的考生占考研人数的72.41%。[13]很多新建本科院校学生更是只有选择报考研究生,才能提高自己将来的就业竞争力。

此种趋势进一步加快了学历贬值的速度。新建地方本科院校为了自身生存与发展,同时也为了显示自己的办学实力与水平,于是抓住这个“有利”时机,一切为学生的考研保驾护航,并制定相关的激励政策鼓励学生求得更高学位,从而取代已遭贬值的本科学历。这种做法致使许多学生对前途感到迷惘,在考研与就业之间摇摆,进而降低了对本科教学、实用知识与技能的关注度,偏离应用型人才培养目标,走上追求考研率的学术漂移之路。

三、政府治理的对策建议

高等教育领域中的院校漂移所带来的负面影响应当引起政府重视,政府应采取针对性的策略和措施,变管理为治理,改变种种政策漂移的倾向,以便院校漂移得到有效遏制,有效引导新建地方本科院校健康可持续发展。

(一)引导新建地方本科院校向应用型方向转型

新建地方本科院校作为我国高等教育体系的有机组成部分,具有自身的社会功能定位,如果试图模仿办学历史较长、水平较高的研究型或教学研究型大学,不仅暴露出一种自卑情结,也意味着他们对本校学生和对自己所教的应用性知识、技能的轻视。受此影响,学生们也会产生自卑情绪,从而对地方院校及应用性知识与技能产生偏见。

尽管高等学校的社会职能是教学、科研与社会服务,但不同类型高校间应该形成合理的分工,承担不同的职能,形成不同的生态位。“高等教育的多样化是衡量高等教育质量和满足学生变化的需求的指标”,“多样化的高等教育结构和系统能够满足不同群体不断变化的需求。”[17]2015年5月,国务院印发的《中国制造2025》指出,要加快培养制造业发展急需的专业技术人才、经营管理人才和技能人才,突破一批重点领域关键共性技术,把中国从制造大国转变成制造强国。[18]新建地方本科院校应当抓住这个有利时机,从对精英情结和趋上攀高的漂移中走出来,切实转向培养国家和社会所需要的各种应用型人才,转向以关注民生、改善民生为重点,促进学生更有效学习、更充分就业上来。同时,政府应加大统筹力度,从高等教育如何提高服务经济社会发展能力、促进就业和改善民生出发,加强对新建地方本科院校漂移现象的有效治理和合理引导,引导地方新建本科院校向应用型方向转型,加大对实践教学的财政投入,加强实习实训基地建设,鼓励企业参与学校学科专业建设和人才培养的全过程,设立应用型高水平大学的评估与资助政策。

(二)指导新建地方本科院校合理设置和优化课程体系

新建地方本科院校的课程设置应遵循应用型人才的培养规律,切实体现“地方性、应用型”的办学定位,真正符合“实基础、适口径、重应用、强素质”的要求,加强实践教学,增设校本课程,凸显应用型人才的技术性、职业性和复合型的特征;体现专业特色,按照“公共基础课适用、专业基础课够用、专业课实用”的思路,来构建结构合理、特色鲜明、符合应用型本科教育的课程体系;丰富选修课程资源,以整体优化学生的知识结构,适当设置一些有利于培养应用能力、与行业资格考试紧密联系以及与地方经济建设深度融合的课程,以方便学生考证与就业。

实践教学是应用型高校教学体系的核心环节,因此要合理设置实践教学环节,完善实践教学体系。培养方案要将课程实验、课程设计、实习教学、毕业设计(论文)、社会实践等进行统筹规划,构建多方面、多层次的实践教学体系。要改革实验教学的内容和方法,增加综合性和设计性实验;提高课程设计、毕业设计(论文)、实习教学、社会实践活动的质量和效益。鼓励学生积极参与实践,引导学生通过科技活动、社会活动、文体活动等来提高自身的能力和素质,最大限度地激发学生的科学探索精神和创新意识,切实提高他们的应用能力、表达能力、组织能力、适应能力和职业素养。

(三)深化新建地方本科院校教师选聘和职称评定制度改革

澳大利亚联邦顾问委员会曾经设想新建学院的教师们应该来自于工业、商业等职业领域,并且教师要定期地往返这些领域接受新的训练[2]。新建地方本科院校的教师选聘应该重视教师的行业经验和专业技能,而不是教师所获得的学位和学术表现。只有良好的教学能力、实践知识与技能才能满足学生的真正需求。

新建地方本科院校的教师所承担的主要任务是教学并培养学生的应用能力,这不是说教师不做学术,而是应该在主要任务完成的前提下再做科学研究,重点是做应用性学术。事实上,大量的研究工作主要应该由研究型大学来承担,而不是要强迫地方院校教师为了晋职都去一窝蜂功利性地做科研。政府教育主管部门应当引导地方院校改变教师职称评定标准,建立多元化科学合理的评定机制,改变将论文、著作以及科研项目当作硬性指标的做法,更多地强调教师的专业技能和行业业绩、教学能力、职业道德和受学生欢迎程度。同时,制定应用型高校教师职称评定和专业带头人、教学名师等专项评选政策,加强对新建地方院校教师专业发展的引导和支持。

(四)调整新建地方本科院校办学水平评估和绩效拨款的标准和指标

教育部每五年一轮的本科教学工作评估,对高等学校教师的学历、学位和职称等提出硬性指标。评估目的是提高高校办学质量和形成办学特色,不是追求同质化发展。因此,对不同性质、类型的高校应实行分类评估,探索政府评估、院校自我评估和校际评估,第三方评价机构和社会多元评价相结合的评估制度,将教师的教学质量、学生和家长的满意度、促进就业、对当地和所在社区的贡献度、社会的评价和用人单位满意度作为评判的重要参考标准,以确保学校定位与人才培养质量之间的吻合度。

此外,我国高等教育虽已采用以绩效为导向的资源配置方式,但目前高校的绩效拨款制度还不完善,拨款标准和指标体系僵硬单一,缺少多样性和灵活性。绩效拨款需要建立较为完善的指标体系,并建立在绩效评价的基础之上,政府应调整僵化单一的绩效评价指标体系,建立科学合理的分类评价指标体系。对于新建地方本科院校,应当重点考核其在应用型人才培养目标上的达成度以及与行业和岗位要求的契合度,从教学成果、人才培养质量、服务社会、资源和文化共享等方面设立评价指标体系,以此作为拨款和各种项目资源分配的主要依据,促使新建地方本科院校向着应用型方向转型和发展。

参考文献:

[1] Mark Bauerlein.Academically adrift:Limited Learning on College Campus [J].Acade.Quest,2011(24):352-358.

[2] Grant Harman. Academic Staff and Academic Drift in Australian Colleges of Advanced Education [J]. Higher Education,1977(6):313-335.

[3] Andre Kraak. South African Technikons and Policy Contestation over Academic Drift [J]. Springer Netherlands, 2009, 32(5):961-975.

[4] Jonathan Harwood.Technology's Dilemma:Agricultural Colleges between Science and Practice in Germany (1860-1934)[M].Bern:Peter Lang,2004.

[5] Thomas Kaiserfeld.Why New Hybrid Organizations are Formed:Historical Perspectives on Epistemic and Academic Drift [J].Minerva, 2013,51(2):171-194.

[6] David Riesman. Constraint and Variety in American Education [M]. Lincoln: University of Nebraska Press, 1956.

[7] 马丁·特罗.从精英到大众再到普及高等教育的反思:战后现代社会高等教育的形态与阶段[J].大学教育科学,2009(3):5-24.

[8] 天野郁夫.高等教育的结构变化[J].复旦教育论坛,2003(2):54-61.

[9] 全国200多所新建本科院校发布《成都共识》[EB/OL].(2016-11-01)[2018-02-15].http:∥www.sohu.com/a/117849050_115553 .

[10] 安徽省教育厅官网[EB/OL].(2017-12-11)[2018-02-15].http:∥www.ahedu.gov.cn/zwgksearch.php.

[11] 安徽省应用型本科高校联盟[EB/OL].(2017-12-10)[2018-02-15].https:∥baike.so.com/doc/9214101-9547393.html.

[12] 2018考研报考人数预测[EB/OL].(2017-09-07) [2018-02-15].http:∥www.sohu.com/a/190484815_779560.

[13] 全国研究生招生数据调查报告[EB/OL].(2018-01-02) [2018-02-15].http:∥www.eol.cn/html/ky/2018report/index.shtml.

[14] 王伟廉.“英才教育情结”与高教结构改革[J].高等教育研究,1998(3):52-55.

[15] Ronald Dore.The Diploma Disease:Education,qualification and development [J].Journal of Higher Education,1978,92(3):339.

[16] 孙传钊.大学之外的人文主义[M].北京:北京师范大学出版社,2010.

[17] 王占军.高等教育市场化下的“学术漂移”遏制——以美国密苏里州为例[J].比较教育研究,2011(9):12-16.

[18] 国务院关于印发《中国制造2025》的通知[EB/OL].(2015-05-08) [2018-02-15].http:∥www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.html.