浅谈化学学困生“物质的量”的概念转变教学

2018-04-25张蔚然申少华

张蔚然,申少华

(1.湖南科技大学 教育学院,湖南 湘潭 411201;2.湖南科技大学 化学化工学院,湖南 湘潭 411201)

1 问题的提出

1.1 “物质的量”概念教学的重要性与抽象性

作为化学学科知识体系的基础,化学概念是将这些难理解、易混淆的事物和现象的本质提取出来,进行分类并加以高度抽象概括的一类科学的理性知识。基础化学概念作为整个化学学科知识体系的根基,担负着极其重要且不可替代的使命,学习者只有掌握清晰牢固的基础化学概念基础,才能为化学原理、化学计算、化学实验、化学操作、化学探究等提供支架和养分。“物质的量”在化学世界里架起了宏观物质与微观粒子之间的桥梁,不论是在初中还是高中化学中都处于“敲门砖”式的重要位置,是对学习者从宏观定势思维转向微观视角的挑战。因此,对“物质的量”这一概念的教学始终都是中学化学教学的重点和难点。概念性知识对于学习者来说具有抽象性、概括性的特点,这就意味着学生在习得概念性知识时不能始终保持清晰果断的头脑并达到准确掌握的程度。

1.2 化学迷思概念的普存性与多样性

每个个体在开展基础化学课程学习之前,都拥有自己独特的学习经验和思维模式。这些本体论认识和经验思维模式,都会在一定程度上给学习者习得科学准确的基础化学概念带来不同程度的偏差[1]。学困生在接触基础化学概念时,更容易受到相似概念和日常经验的影响,习惯凭借对概念本身的直观感受做出主观判断,从而产生一些千奇百怪的认识,这些都是与科学的化学概念存在偏差的“迷思概念(Misconception)”。“物质的量”这一概念是一个专有名词,并不能从字面上凭借直觉去简单地理解,这种抽象性给学习者的学习提升了很大的难度,相关迷思概念的产生也在他们的头脑中接踵而来。

1.3 教学现状的严峻性及概念转化的迫切性

在中学化学各版教材中,化学概念性知识几乎都是贯穿全册的。大量客观且抽象的化学概念给学习者的理解能力和思维逻辑带来考验和负担,加之中学化学课堂较为传统的短时间灌输式概念教学,部分学生对于化学概念性知识的学习不得不依靠死记硬背。但这种死记硬背的方法带来的学习“成果”,大多是学习者即便一字不差地牢记了化学概念的定义,也无法真正理解化学概念的实质。学生认知中的迷思概念不容忽视,简单地灌输化学概念也并不能使其发生真正的转变,学生一方面偏执的想要保护原有的想法,另一方面又不得不依靠死记硬背来应付考试,这在很大程度上对化学教学的开展和课程目标的达成造成了不利的影响。研究显示,迷思概念一旦演变成为程序性知识,将会在个体的头脑中顽固地存在并持续数年[2]。因此,如果不及时对学困生的这些化学迷思概念加以重视,将直接影响他们在化学学习上的衔接,阻碍学生对已有知识的把握以及对新知识的习得,从而削弱其化学探索的兴趣和积极性,延长他们学习化学困难、落后的暂时性。

2 化学学困生及“物质的量”迷思概念的调查分析

2.1 初中化学基础学困生的特点

本研究选取的对象是初中化学基础学困生,经过大量的文献研究发现,国内的研究者对概念教学、迷思概念、概念转变这一类的研究对象分界过于明显,很少考虑到初中知识与高中知识间的连贯性和衔接性[3]。对于“物质的量”这一概念来说,无论在高中化学还是初中化学,都是一个十分重要的知识点,不仅与其他化学知识有密切的联系,彼此之间也存在巧妙地关联。初中化学基础学困生是指拥有初中化学学习基础,在化学学科学习上存在困难、暂时落后的学生。这类学生在概念学习上具有特殊性,他们并不是化学零基础的学生,接触过一定程度的初中化学概念知识,如在九年级化学“利用方程式的简单计算”和“溶质的质量分数”的单元教学中,通过学习化学计算简单的接触了“物质的量“这一概念,与此同时也具备了简单的物理学、生物学基础。对于初中基础学困生来说,初中对于“物质的量”的学习更多的是放在计算上,被没有对概念本身进行系统、细致地学习,当他们面对高中化学知识时,总是试图将新的信息与已有的认知结合起来,但二者之间存在的偏差使得新、旧知识间无法建立正确的区别与联系,也就无法达到奥苏贝尔所说的有意义学习。

2.2 “物质的量”概念及派生概念知识点梳理

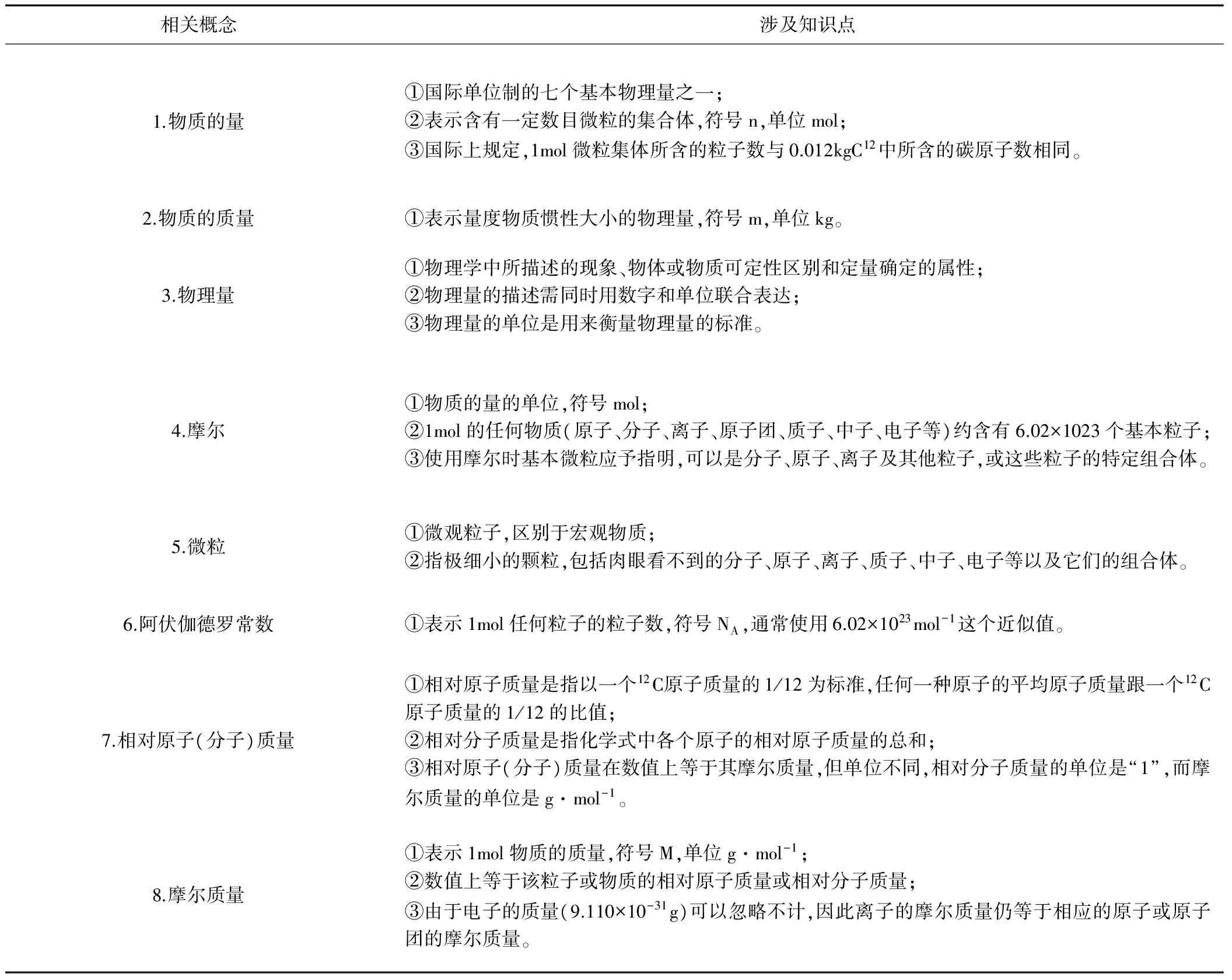

关于“物质的量”概念及派生概念知识点,详见表1。

表1 “物质的量”及派生概念知识点

2.3 “物质的量”相关迷思概念的探查

采用问卷调查、访谈、课堂互动、观察法等形式,通过对237位初中基础化学学困生“物质的量”概念认识的有效调查,得出以下信息。有65%的学生认为“物质的量不是物理量”,48%的学生不清楚“物理量是什么”;有9%的学生认为“物质的量就是物质的质量”;有87%的学生认为“物质的量是用来衡量质量的名词”;有11%的学生不确定“微观粒子包括哪些”;有63%的学生认为“物质的量和摩尔处于并列关系”;有58%的学生表示“CO2的摩尔质量就是它的相对分子质量”。

3 化学学困生“物质的量”概念转变教学策略的探索

国内外综合研究发现,要使学生头脑中的迷思概念发生转变需要满足四个条件。第一,学习者需要自发地对原有的概念感到不满,由此才会萌生获取新概念的意愿;第二,获取的新概念必须是容易被学习者理解的,由此才会接受新的概念;第三,新概念在学习者的接受和运用过程中必须是符合常理的,由此才会坚定新概念较于原有概念的可信度;第四,新的概念需要具有生成性,并能在更大的范围内得以试用,由此才能完成原有迷思概念向新科学概念的转变[4]。

3.1 探查具体迷思概念,定点突破

进行概念教学设计前,对学生可能存在混乱的知识点进行预设,全面探查并分析相关的迷思概念,逐一找寻合适的转化方法,整体把握,定点突破。例如,在“物质的量”概念教学中,除“物质的量”概念本身之外,还引申出“物理量”、“物质的质量”、“摩尔”、“阿伏伽德罗常数”、“微粒”、“摩尔质量”“相对分子质量”等相关概念,这些概念彼此相关,抽象而易混淆,极易被主观感受和经验思维影响,产生大量的迷思概念。结合各个概念的定义,找到这些定义之间的区别与联系,制定符合认知规律的教学方案。例如,学困生常常在“物质的量”、“物理量”、“摩尔”三个概念间存在迷思,“物质的量”之于“物理量”是归属的下位关系,而“物质的量”和“摩尔”是并列结合关系。因此,只要让学生彻底弄清楚“物理量是什么”、“每个物理量都是由数字和单位组成的,如长度(1 cm)、质量(5 kg)、时间(10min)、数量(2个)都是物理量”,再告诉他们“物质的量是基本物理量,而摩尔则是物质的量的单位”,学生便会根据头脑中已有的对数量、质量等基本物理量的理解自主地内化“物质的量”的本质属性。

3.2 细致拆分概念定义,咬文嚼字

“物质的量”及其派生概念本身具有极大的抽象性,只针对具体概念定义的机械记忆对学困生来说具有一定的难度,这种难度不止存在于记忆方面,还存在于学生思维的接纳过程。教育者如果可以将抽象的概念定义精细拆分为几个小部分,对每个部分都进行细致的讲解,要舍得咬文嚼字,甚至可以追本溯源,对学生的理解记忆及思维内化会有极大的帮助[5]。简而言之,就是将一个抽象概念的定义分解成几个学生较熟悉的小概念、小名词,逐一对这些小概念、小名词进行详解,再将这些理解透彻的各小部分重新糅合起来,帮助理解记忆原本抽象的化学概念。例如,对于“物质的量”这一概念,对它的定义是“(科学上)表示含有一定数目粒子的集合体”,教育者可以将这一定义拆分为“一定数目”、“粒子”、“集合体”这几个关键信息,逐一咬文嚼字,对它们进行详细的解释。对于物质的量单位“摩尔”这一概念,可以采用追本溯源的方式,通过讲述“摩尔”最初源自拉丁文“mole”一词,原本有“大量”和“堆集”的意思,可帮助学生理解“物质的量”的本质含义[6]。

3.3 正例反例相结合,引起同化和冲突

在对抽象概念进行转化教学时,举例子是一个化抽象为具体,又富有生动形象的好办法。举正例可以增加概念的可信度,帮助学生与已有的认知进行同化,举反例可以引起认知冲突以对原有概念感到不满,刺激思维的活跃度并促进自主转化。例如,学生对“集合体”的意义和用途不明确,教师可以先设置情境“如何称量一粒小米、一根头发、一滴水的质量”,经过师生讨论、生生讨论得出“一粒小米的质量不好称量,可以通过成倍扩大微小物质的数量,使其成为较大的集合体,称量集合体的质量以得到一粒小米的质量”,再加以举正例“一'箱'牛奶、一'打'鸡蛋都是我们生活中常见的集合体,而集合体的存在使我们的生活更便捷”,实现学生对“集合体”的认识,从而加深对“物质的量”的理解。又如,学生对“摩尔的描述对象只能是微观粒子”这一点存在迷思,不少学生认为可以存在“1 mol细胞”、“1 mol细菌”、“1 mol小米”的说法。对此,教师只需在讲解“1 mol任何物质都含有约6.02×1023(阿伏伽德罗常数)个粒子”时,举反例“6.02×1023个一元硬币在太阳和地球之间往返放置,可重复约470亿次”、“若每粒小米质量为0.005 g,则1 mol小米重约3.01×1021g,相当于5000个喜马拉雅山的重量”,便可让学生切身理解用摩尔描述宏观物质是没有实际意义的。

3.4 系统归纳与罗列,加深且清晰记忆

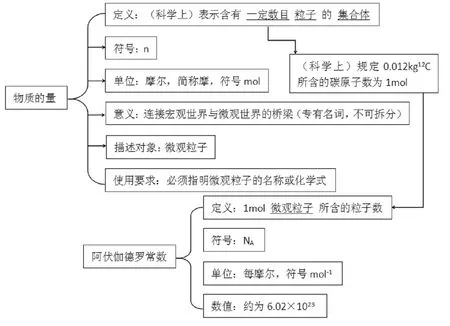

图1 “物质的量”概念结构图

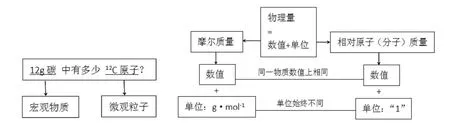

图2 易混淆概念关系图

在中学化学课堂中,很多概念之间都存在着区别与联系,一堂课所涉及的大大小小的概念和信息容易使学习者感到模糊不清而发生混淆。因此,需要教育者在概念教学的最后,运用概念图表等方式将重点概念进行系统归纳并清晰罗列给学习者,并将易混淆的概念之间建立简洁明了的区别与联系。例如,在进行“物质的量”概念教学时,将重点概念“物质的量”用结构图的形式罗列出来,详见图1,会帮助学生理顺思维,使其在理解并记忆“物质的量”概念知识点时更加清晰明了。又比如,抓住关键点比较归纳“宏观物质”与“微观粒子”、“摩尔质量”与“相对原子(分子)质量”,构建关系图,详见图2,巧妙而一目了然地帮助学生辨识两组概念的区别与联系。

4 结语

总而言之,国内教育者普遍忽视学生的迷思概念,但这些迷思概念是经过经验长期积累并受各方面潜移默化的影响发展而成的,暗含着学生的真实想法和思维过程,不可弃之如敝履。教育者要重视对化学迷思概念的探查,采取措施开发概念转变教学模式,力求使每个学生都理解化学概念的本质内涵,达到灵活应用的程度。

[1]许桂清.学生迷思概念与科学概念比对图模型的建构与应用[J].课程·教材·教法,2016(6):97-102.

[2]Novak J D.Concept maps and vee diagrams:Two metacognitive tools for science and mathematics education [J].Cornell University Press,1990:61.

[3]杨光辉,许凯旋.我国化学迷思概念的研究状况、问题及建议[J].吉林省教育学院学报,2012(11):1-4.

[4]李雁冰,刁彭成.科学教育中“迷思概念”初探[J].全球教育展望,2006(5):65-68.

[5]李作胜.漫谈化学概念教学中的说文解字[J].卫生职业教育,2013(5):41-42.

[6]刘志刚.“物质的量”概念教学的理论研究[D].北京:首都师范大学,2007:11-21.

(本文文献格式:张蔚然,申少华.浅谈化学学困生“物质的量”的概念转变教学[J].山东化工,2018,47(7):145-147,149.)