病窦综合征患者起搏器植入中应用主动电极11例临床研究

2018-04-24孙志明

孙志明,张 燕

陕西省第四人民医院心血管内科 (西安710043)

病态窦房结综合征(Sick sinus syndrome,SSS)又称窦房结功能不全,是由窦房结和邻近组织病变引起窦房结起搏功能、窦房传导功能障碍,继而产生多种心律失常和临床症状的一组综合征,好发于60~70岁老年群体,病情较轻者多表现为乏力、头昏、记忆力下降等,重者可出现先兆晕厥、短暂黑朦、阿斯综合征等,尽早明确病因和对症治疗对改善心率失常和缓解症状尤为重要[1-2]。选用心房起搏或频率应答起搏器植入是治疗病窦综合征的重要手段,而近些年来随着主动固定起搏电极逐渐应用于临床并取得显著效果,和被动固定导线相比体现出脱位率低、易拔出、可用于特殊部位等优点[3]。起搏器植入应用主动电极的稳定性、安全性有待进一步深入评估。本研究通过对11例接受植入主动固定电极导线的患者进行术后12个月随访,观察主动固定电极导线起搏参数的变化,评估其临床应用价值。

资料和方法

1 一般资料 选取我院2015年3~10月期间接受起搏器植入术并放置主动固定电极导线的病窦综合征患者11例,其中,男7例,女4例,年龄59~68岁,平均(64.3±4.2)岁,病程3-10年,平均(6.4±2.1)年;3例患者无症状表现,8例患者有不同程度的乏力、头昏、记忆力下降等症状,无短暂室上性快速性心律失常表现。本次研究经院伦理委员会审核批准。

2 起搏器植入术方法 本组患者均由我院同1名经验医师完成,患者术前1 h均常规给予预防性抗生素,1%利多卡因局部麻醉后开始手术。经X线指引下于锁骨下完成穿刺,通过静脉途径将主动固定起搏电极导线分别植入目标区域,植入起搏器型号VVI、DDD分别为6例、5例;主动固定起搏电极导线植入部位:右心耳4例,右房外侧壁3例,右心室流出道3例,右心室心尖部1例。心房起搏电极导线植入术中使用J形导丝协助,导线植入后即刻采用起搏系统分析器开始电极导线参数测试,脉宽0.45~0.5 ms,记录起搏阈值、感知阈值(P/R波振幅)、阻抗值,待电极导线参数测试满意后连接脉冲发生器,若测试参数不满意则重新选定位点固定。

3 随访观察 术后随访12个月,分别于术后3个月、6个月、12个月测试起搏阈值、P/R波振幅)、阻抗值,结合胸部X线摄片、心脏超声检查, 观患者心功能变化和有无心房或心室电极导线移位并发症等。

结 果

1 手术及随访并发症 本组11例患者均顺利完成手术,成功植入永久起搏器和主动固定电极导线;无中途退出或脱落病例,截止随访期末未出现心肌穿孔、电极移位等并发症,无死亡病例,患者预后较好。

2 起搏参数检测值比较 结合术后随访12个月测量结果,起搏阈值植入即刻最高,术后3个月有显著下降(P<0.05),但在术后6个月、12个月趋于稳定,术后各时点相较差异无统计学意义(P>0.05);感知阈值P/R波振幅植入即刻、术后各时点较为稳定,相较差异无统计学意义(P>0.05);阻抗测量值植入即刻最高,均明显高于术后随访测量值(P<0.05),术后各时点相较差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 11例患者植入即刻及术后随访起搏参数变化

注:与植入即刻相比比较,*P<0.05

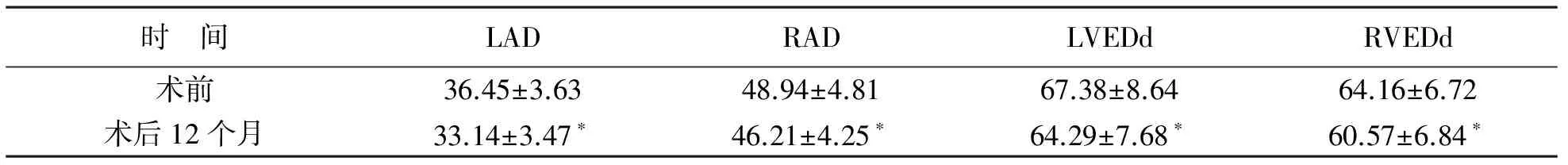

3 手术前后心功能比较 随访期末左房直径(LAD)、右房直径(RAD)、左室舒张末内径(LVEDd)、右室舒张末内径(RVEDd)较术前均有明显缩小,差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 11例患者手术前后心功能指标变化(mm)

注:与术前相比较,*P均<0.05

讨 论

病窦综合征病因较为复杂,较为常见的有心肌病、冠心病、心肌炎和结缔组织病、代谢以及浸润性疾病等,部分患者病因难以明确,临床诊治有一定困难。药物治疗病窦综合征效果不尽理想:快速性心律失常药物治疗(如洋地黄、普鲁卡因胺等)可能导致过缓性心律失常,缓慢性心律失常药物治疗(如异丙肾上腺素、麻黄素等)也可能诱发快速心律失常,远期还存在疗效欠佳、患者不易耐受等不足。选择心房起搏或频率应答型起搏器植入是临床治疗病窦综合征的重要手段,对控制心率失常、术后心功能恢复效果较好[4]。以往起搏器植入术中多采用被动固定起搏电极导丝虽取得一定效果,但部分缓慢性心律失常患者多伴有心腔构型改变和心内膜纤维化等病变,给术中电极导线固定带来一定困难,易导致术后起搏参数波动和电极导线移位等缺陷。

本研究中11例行起搏器植入患者术中采用主动固定起搏电极取得显著临床效果,手术均顺利完成,起搏器和电极导线均成功植入,且无心肌穿孔、导线移位等并发症发生,充分体现出安全性较好的优点。戴研等[5]研究认为主动固定起搏电极导线和顶端为锚状或翼状的被动固定电极导线相比,大大降低了起搏电极导线术后移位的风险,这对术后稳定起搏参数和心功能恢复是十分有利的。本研究结果显示11例患者起搏器植入术后3个月、6个月、12个月起搏阈值、P/R波振幅同植入即刻相比较,均有显著下降,但术后3~12月时整体趋于稳定,和文献报道[6-7]一致。有报道指出植入即刻后起搏阈值偏高可能和主动固定电极导线前端的螺旋旋出引起的轻微心肌损伤有关,可伴有水肿和炎症组织因子释放等,而给予基础对症治疗如糖皮质激素后心肌损伤逐步改善,术后起搏参数逐渐恢复并保持平稳[8]。主动固定电极在心脏特殊部位如右室流出道间隔部、高/低位房间隔等的固定也具有显著效果,不仅有利于维持术后起搏参数的稳定,而且有利于改善患者心功能。本文结果显示术后12个月患者LAD、RAD、LVEDd、RVEDd较术前有明显降低,病窦综合征主要表现为心率缓慢(<60次/min)引起的脑、心、肾等脏器供血不足所引起的症状,其中心脑供血不足症状最为明显。有研究指出,主动固定起搏电极增加了不同患者心脏起搏部位的选择,右室间隔部起搏相较右室心尖部起搏能改善心肌供血灌注和心肌缺血缺氧状态,且有效预防房颤的发生[9-10]。

综上所述,病窦综合征患者起搏器植入术中应用主动固定电极导线是安全可行的,但远期效果仍有待进一步随访、循证医学证实。

[1] 董 宁,刘亚宏.病窦综合征103例动态心电图分析[J].陕西医学杂志,2014,43(6):763-763.

[2] 王敏武,王心方,阎胜利,等.老年人窦房结病的研究[J].陕西医学杂志,1992,21(8):8-11.

[3] 姚 静,许 迪,张艳娟,等.DDD起搏器植入患者房室顺序下传及右室心尖部起搏模式下左心室功能评估[J].中华超声影像学杂志,2016,25(2):93-98.

[4] Amraoui S,Barandon L,Whinnett Z,etal.Single surgical procedure combining epicardial pacemaker implantation and subsequent extraction of the infected pacing system for pacemaker-dependent patients[J].The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery,2013,146(2):302-305.

[5] 戴 研,杨杰孚,周玉杰,等.家庭监测系统在双腔起搏器植入患者中的多中心注册研究[J].中国循环杂志,2013,28(1):29-32.

[6] 赵亚樵.高龄患者植入永久性心脏起搏器的安全性评价[J].中国老年学杂志,2013,33(19):4675-4676.

[7] 董 宁,刘亚宏.病窦综合征103例动态心电图分析[J].陕西医学杂志,2014,43(6):763.

[8] Hla DR.Sick sinus syndrome: A review[J].American Family Physician,2013,87(10):691-696.

[9] 龙曼云,吴 海,朱立光,等.右室流出道间隔部和右室心尖部起搏对病窦综合征心功能的影响[J].实用医学杂志,2014,31(19):3102-3105.

[10] 刘小锋,李登科.麻黄附子细汤加味治疗病窦综合征改缓慢性心律失常41例[J].陕西中医,2008,38(7):842