基于BIM技术的铁路工程正向设计方法研究

2018-04-16徐博

徐 博

(轨道交通工程信息化国家重点实验室(中铁一院),西安 710043)

自BIM技术诞生以来,最先在建筑工程行业掀起了一股BIM热潮,其间,涌现出众多的优秀BIM辅助设计软件。专业化软件的产生在一定程度上推动了BIM技术的发展,同时,BIM技术的应用也在逐步改变传统的设计、施工及建设管理理念,使之趋于信息化、精细化和标准化发展[1]。与建筑业相比,铁路工程BIM起步较晚,且具有专业多、线路长、体量大、地形地质结构复杂的特点。铁路工程BIM技术应在借鉴建筑行业BIM的基础上结合自身特点进行研究[2]。铁路设计院作为BIM全寿命周期的源头,对BIM技术的推动起着至关重要的作用。选择什么样的BIM平台,采用什么样的技术路线来优化设计方案,提高设计效率就显得尤为重要[3-5]。在铁路BIM技术研究初期,基本以翻模为主,设计人员根据已有二维设计成果创建BIM模型,反向检验设计成果,而不能将设计中的“差错漏碰”防范于未然,反而给设计院带来了额外的负担,使BIM技术的推广在“源头”上出现了问题。因此,有必要研究基于BIM技术的正向设计方法。

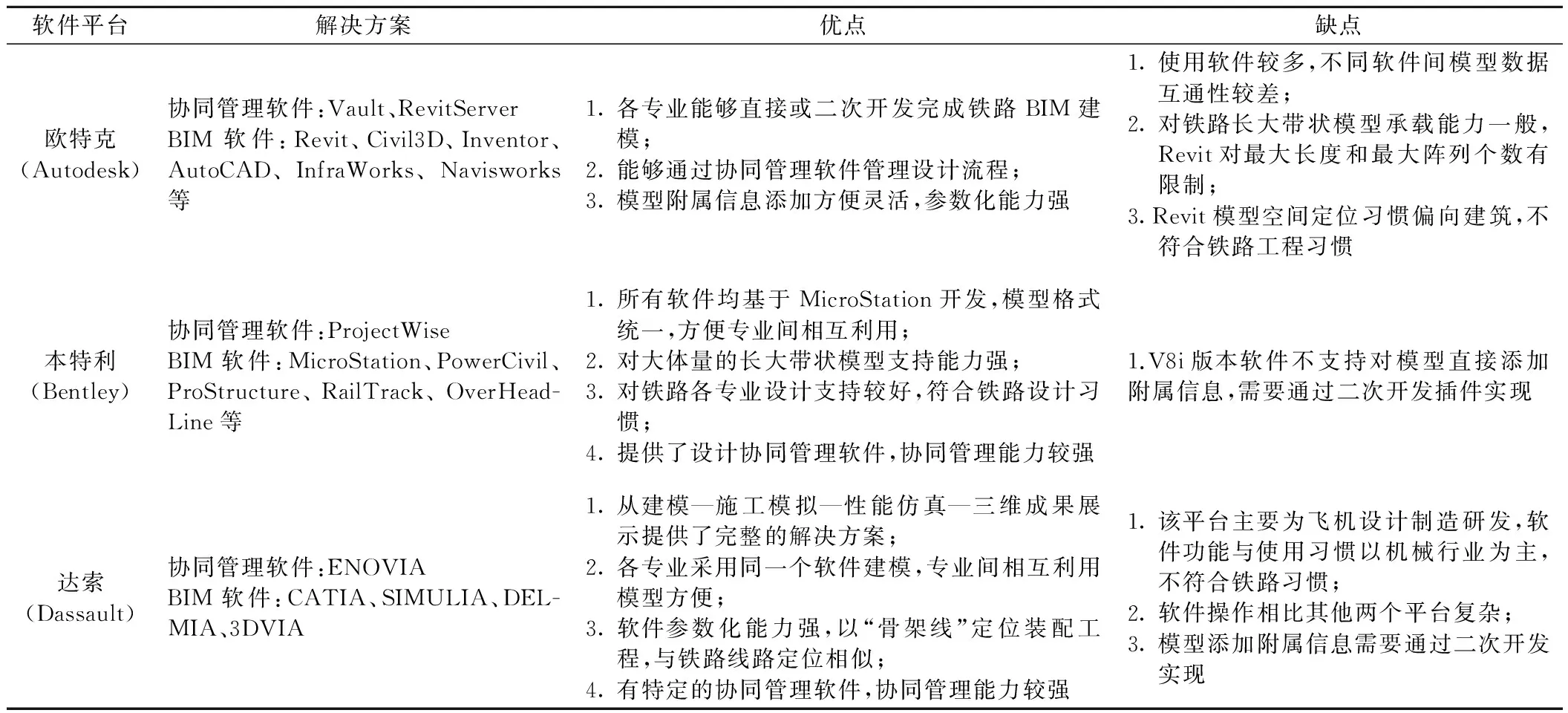

1 BIM设计平台比选

目前,欧特克(Autodesk)、本特利(Bentley)和达索(Dassault)三家公司的软件产品占据了大部分BIM软件市场份额。针对基础设施建设行业,每个平台均提供了BIM解决方案[6],但从正向设计角度衡量,各软件平台又展现出不同的优劣性,表1将各平台对铁路设计适应情况进行了对比。

从表1的对各大软件平台的对比情况可以看出,本特利平台对于铁路工程设计具有明显的优势,比较符合铁路工程设计的特点,故选取本特利平台进行铁路BIM正向设计研究。

表1 三大软件平台对铁路工程适应性对比

2 本特利平台下铁路BIM正向设计方案

2.1 BIM正向设计流程

BIM正向设计是指利用BIM技术,以地形、地质为基本设计资料,按照设计流程依次进行线路设计、站前工程设计和站后工程设计。设计过程与传统二维设计过程类似,但需要有序的组织协同设计工作流和BIM数据流。工作流中规定了工作内容的先后顺序,BIM数据流中定义了BIM设计成果的传递方向[7-9]。以站前隧道专业为例,从与其相关的上游专业开始,对铁路工程BIM正向设计过程进行梳理(图1)。其他专业设计过程类似,可对照开展工作。

图1 基于BIM技术的铁路正向设计流程

2.2 设计流程管理

一个铁路工程项目的设计通常需要二十多个专业共同参与完成[10]。设计过程中伴随着各种方案调整,资料互提,节点控制。要有序开展如此复杂的设计工作必须实施严格的流程管理。在BIM设计时,各专业基于同一可视三维空间开展工作,一个专业的设计需要同时参照多个专业的模型,具有文件类型多,参考关系复杂,版本更新频繁的特点。此外,专业间的协同设计还需满足跨区域数据同步的需求。目前,国内各铁路设计院基本上都有自主研发的流程管理软件,但主要适用于二维设计,不能对BIM协同设计中的数据流做到有效的追踪和管理。

Bentley ProjectWise(以下简称PW)基于ModelServer和Internet技术开发,可在设计过程中进行BIM资料互提,文件版本管理,参考关系记录,确保数据源一致,使设计人员突破空间限制,跨区域进行协同设计。

首先由管理员(项目负责人)在服务器端(PW Administrator)创建项目和专业配置,设定工作流程、项目组成员、统一的坐标系统和符号等,再根据不同的设计角色设定权限,如图2所示。

图2 PW服务器端设置

设计人员通过客户端(PW Explorer)获取本专业所需的项目资源,进行专业间互提资料。所有设计人员依靠统一的项目数据源开展设计工作。当工作状态发生改变时,以信息的方式通知相关设计人员进入下一个工作节点,直至设计完成。

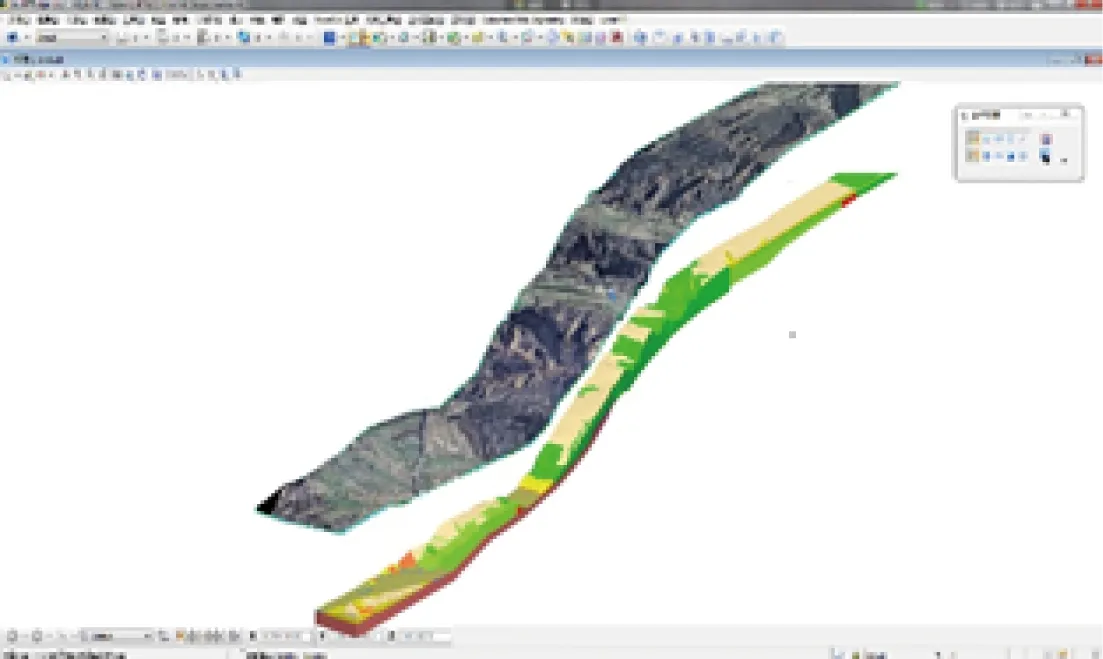

2.3 创建地形、地质模型

地形建模一般由测绘专业完成。首先,根据线位大致走向采用卫星遥感和航空摄影手段获取高分辨率的地理信息,然后加工成数字高程模型(DEM),正射影像(DOM),最后在PowerCivil中利用DEM和DOM文件生成地形模型。

地质建模一直以来是铁路行业BIM的一大难题,主要有两方面原因:第一,地质模型多为不规则的异形体,人工建模难度较大;第二,地质模型作为铁路各专业设计的基础资料,要覆盖整个铁路沿线及周边。模型体量大,数据多,一般软件难以承载。但随着近几年来铁路BIM软件的发展,基于BIM基础平台开发的三维地质建模软件已经能够基本满足工程需要[11-12]。例如,基于Bentley MicroStation上开发的AglosGeo能够利用地质钻孔、剖面,地质构造特征等数据创建地质模型,有效简化建模难度,提高建模效率。在本特利软件中创建的地形、地质模型如图3所示。

图3 地形、地质模型

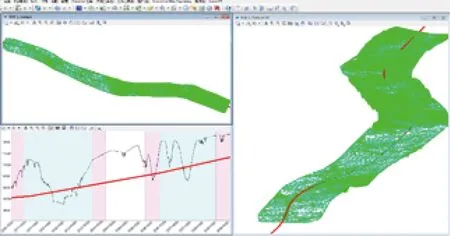

2.4 线路设计

在铁路工程设计中,线路平纵是所有专业空间定位的基准,线路数据能否被下游专业直接利用是实现BIM正向设计的关键。PowerCivil提供的线路平纵设计工具可直接在地形、地质模型上进行线路设计。

首先在平面视图中设计线路平面,软件会沿线路剖切地形模型生成地形纵剖面,在此基础上进行线路纵断面设计,最后在三维视图中会自动拟合出线路空间曲线,如图4所示。

图4 PowerCivil线路设计

2.5 工点设计

工点设计主要是指以线路设计成果为基础,结合地形地质条件进行的站场、隧道、桥梁、路基等站前土建工程设计及站后四电工程设计。下面以站前隧道工点设计为例,研究工点的BIM正向设计方法。

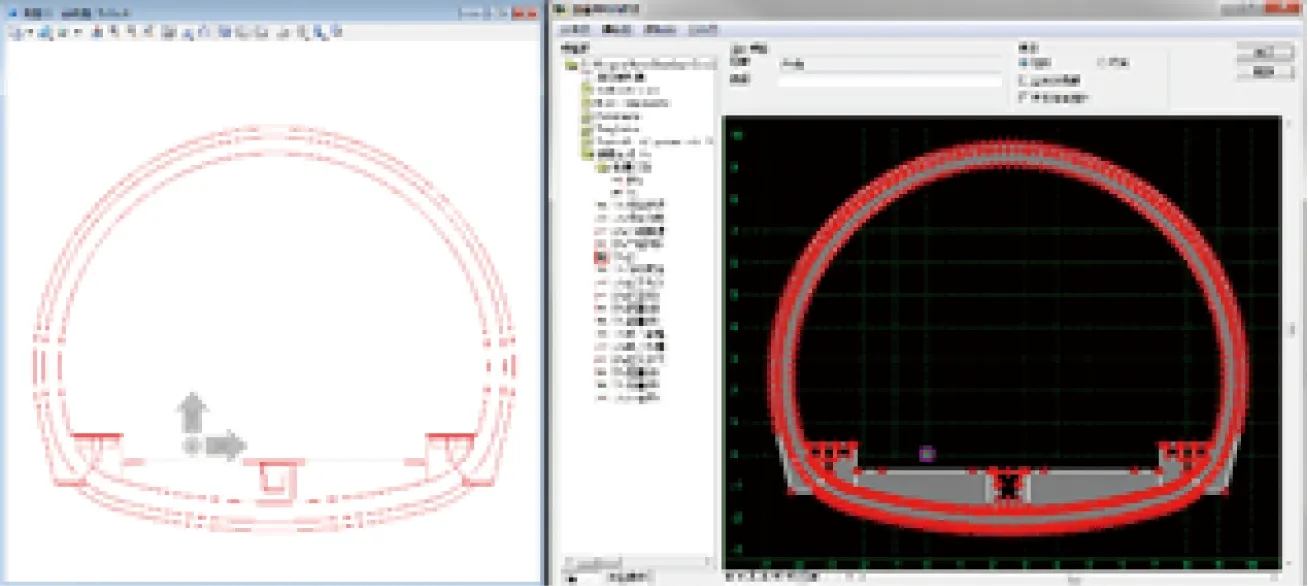

2.5.1创建标准断面模板库

隧道BIM设计与路基、桥涵工程类似,均为特定形式断面沿线路有序的组合与拉伸。首先创建工点所需的标准断面库[13]。在PowerCivil中设计好隧道衬砌横断面,利用本特利平台第三方软件CivilStationDesign将隧道衬砌断面以构件为单位导入廊道模板库。为便于后面洞身设计,可在断面库中将各构件组合为一个完整的隧道断面,如图5所示。

图5 创建标准断面库

2.5.2隧道洞身设计

隧道洞身设计是根据隧道埋深和地形地质情况确定在不同工况下采用什么样的衬砌断面,最后沿线路装配成隧道洞身模型。首先通过PW将地形、地质、线路文件参考到隧道模型空间,依据地形情况初步确定隧道进出口里程,经过PW互提资料流程得到相关专业确认。最后参照围岩地质情况在PowerCivil中用廊道工具将预先定义好的隧道衬砌断面沿线路装配,完成隧道洞身设计。

2.5.3隧道洞口设计

隧道洞口设计主要包括洞门结构设计、边坡开挖与防护设计、洞口排水设计。洞门结构可直接在Microstation中进行三维设计。洞口排水沟与隧道洞身建模特征类似,设计方法同洞身设计。而隧道洞口开挖坡面是由两侧边坡和拱部仰坡组成,在三维设计中,当采用不同坡率分台阶开挖时,边、仰坡曲面的过渡设计是难点。对于此类特殊场地建模,尝试将其导入GeoPak Site进行坡面设计能够得到较为理想的效果。

首先将洞口地形文件导出为Tin格式,导入GeoPak Site进行洞口边仰坡的参数化设计,利用引导线使隧道边坡和仰坡自然过渡。最后将设计好的边、仰坡曲面导出为DTM文件,在PowerCivil中与原始地形合并,形成开挖后的地形模型。剩余设计均可在PowerCivil中完成。

2.5.4隧道结构设计

隧道结构设计主要包括隧道锚杆,钢筋网片,钢架,二次衬砌钢筋等。可利用结构设计软件ProStructures完成,该软件支持中国本地化技术规程设置。在钢筋设计过程中,可调用常用钢筋类型或自定义钢筋类型。在钢结构设计过程时,当选择钢构件连接形式并设定相关参数后,可自动生成钢结构连接件。设计完成的隧道锚杆、钢筋、钢架模型如图6所示。

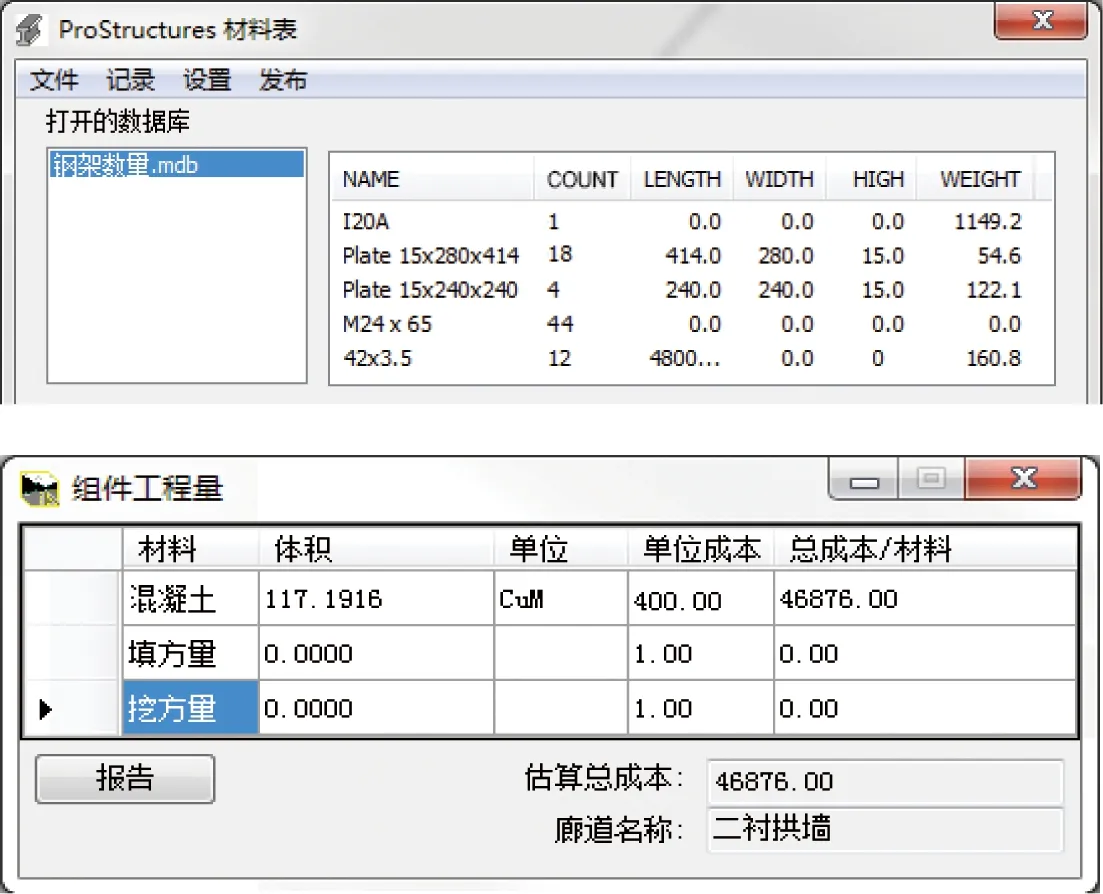

2.5.5工程数量统计

经过实际验证,在本特利软件具有一定的工程数量计算和统计功能,具体可归纳为以下两类:一类是利用专用工具如ProStructure、PowerCivil生成的钢结构模型和廊道模型,这类对象能够直接被软件统计工程数量(图7)。第二类为手工创建的模型,如隧道洞门,挡墙等,这类构件数量只能通过手动查看属性的方法获取,不能被统一汇总。前者虽然实现了体积、数量、质量的统计,但是形式比较简单,项目类型离散,尚不能满足实际工程需求。针对以上两种情况,需要根据专业特点进行二次开发,对工程数量进行分类汇总后方可使用。

图7 钢架、二次衬砌工程数量表

3 铁路BIM标准实施

3.1 铁路信息模型相关标准

要使BIM信息在整个工程寿命周期内有序的传递,在建模时就应考虑合理的单元划分、明确的构件标识和规范的属性格式[14]。为此,中国铁路BIM联盟联合各理事单位共同编写并发布了《铁路实体结构分解指南1.0》(EBS)、《铁路工程信息模型分类与编码标准1.0》(IFD)和《铁路工程信息模型数据存储标准》(IFC),在铁路工程BIM设计时应遵照执行。

3.2 本特利平台上的标准实施

根据铁路BIM标准相关要求,在BIM设计时应根据具体设计阶段和所要表达的信息粒度,确定BIM构件组成,采用不同精细程度的单元和属性集组合表达设计意图,并对构件进行编码,以便于后期对BIM进行有效的维护和管理[15]。

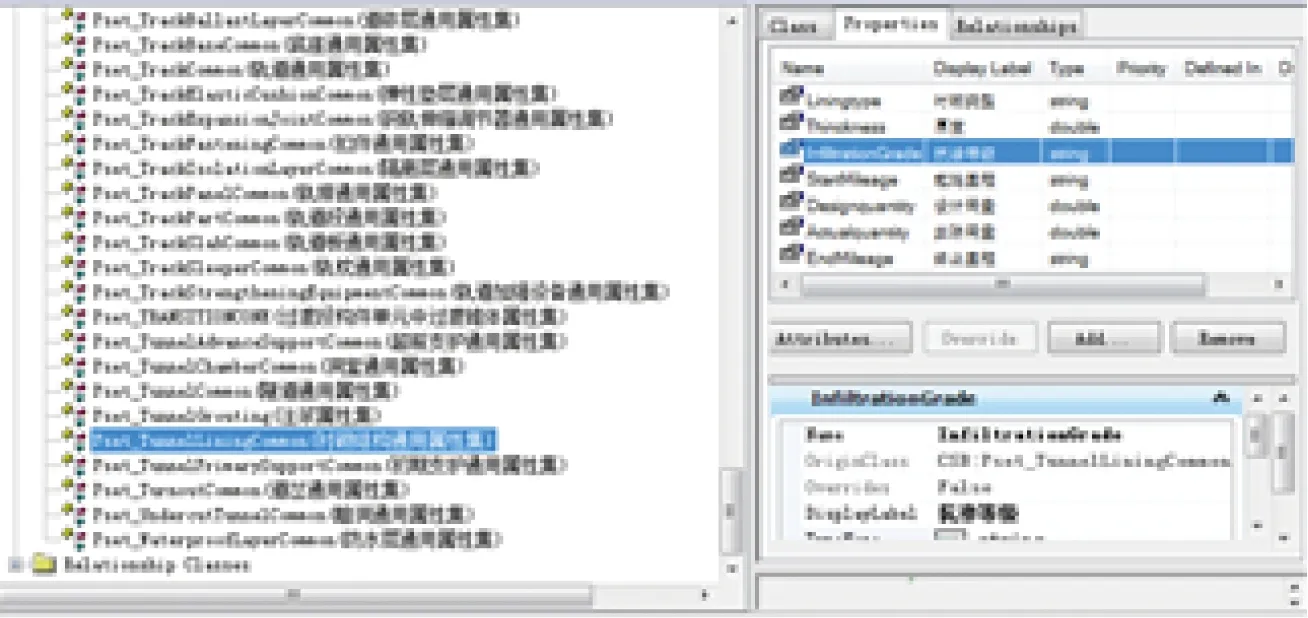

BIM单元应在构建模板库时将其区分,装配后会各自成为独立的构件。编码根据零件在铁路IFC中所属的专业领域,空间结构单元、构件[16],采用铁路IFD分类码进行组合,形成构件唯一的“身份标识”。最后将编码和铁路IFC中定义的属性集一并作为属性信息添加到模型中。但在本特利(V8i版本)软件中,一般是不允许用户直接添加自定义属性信息的,只能通过间接方式实现模型与信息的绑定。

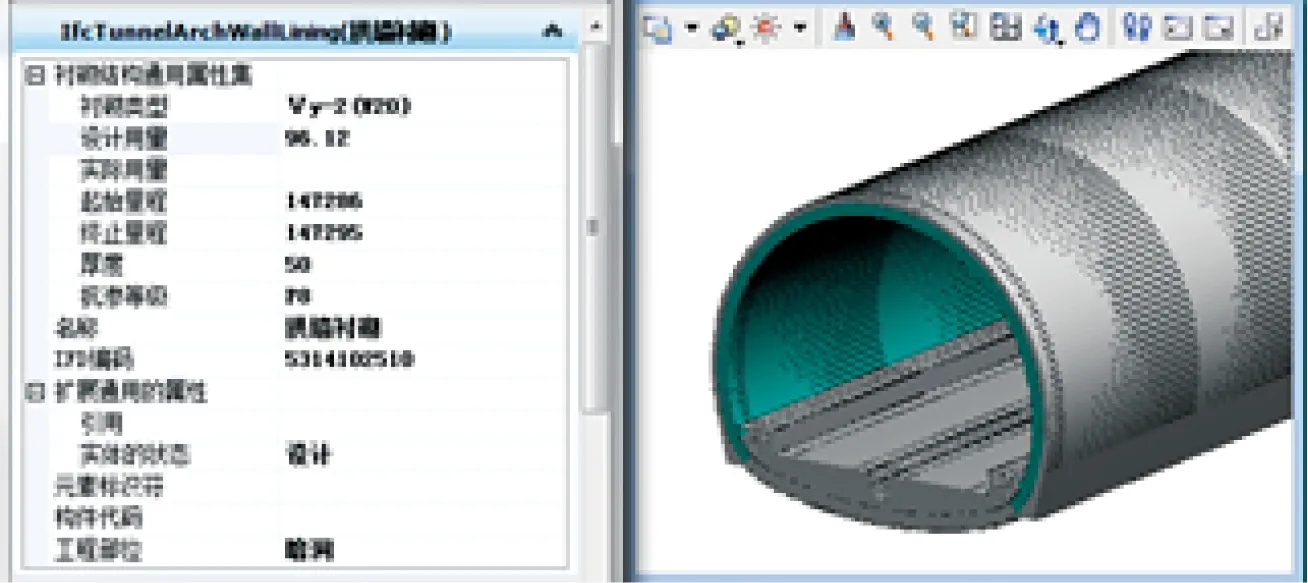

首先在Bentley Class Editor中按照铁路IFC中扩展的类和逻辑关系创建类,并为其创建属性集,如图8所示。在建模时利用Civil Station Design将模型对象与对应的类进行绑定,这样就实现了模型、类与属性集的统一。图9为隧道拱墙附带的信息,其中包含了IFC属性集和对应的IFD编码。

图8 隧道分类与通用属性集

图9 构件属性信息查看

通过测试发现,目前三大软件平台均不支持将BIM模型导出为铁路IFC文件,亦不支持铁路IFC文件的导入。不同平台下设计BIM文件最终以什么格式交付用于施工及运营维护是一个亟待研究的问题。

4 建议与展望

4.1 铁路BIM正向设计建议

(1)铁路BIM正向设计不宜脱离上下游专业独立研究,专业间的数据交互是正向设计的关键。开展BIM正向设计时应尽量选用数据格式互通的软件,以便于专业间模型和数据相互调用。

(2)基于本特利的铁路BIM正向设计技术路线基本可行,但基础平台软件对铁路设计的专业化程度不足,一个专业的设计工作需要在多个软件中完成,正向设计效率偏低。应注重对基础平台的二次开发,使其符合铁路设计习惯,提高设计效率。

(3)在进行铁路工程BIM设计时,只有遵循统一的技术标准才能使BIM信息在工程建设各阶段有序的传递。目前铁路工程BIM标准尚处于验证和完善阶段,仅靠设计院推动存在一定困难,需要业主、设计院、施工单位和软件厂商多方共同努力方能推广执行。

4.2 BIM设计未来展望

BIM作为未来铁路信息化建设的发展方向,已经在业内得到了广泛的应用和发展[17],并取得了实质性进展。随着铁路BIM标准的不断完善,将促使BIM技术在铁路设计中更加广泛的推广和应用。BIM设计手段作为铁路信息化建设的一部分,融合了当今先进的计算机资源、测绘技术、网络和大数据技术[18-19],其优越性必将给铁路工程设计行业带来一场巨大的变革。

5 结语

以本特利ProjectWise为协同管理平台,测绘、地质、线路、隧道专业共同参与,对铁路工程正向设计流程与设计方法进行了探索研究。通过隧道BIM正向设计,实现了直接利用地形、地质和线路BIM资料进行工点设计的途径和方法,总结出在本特利平台上进行铁路工程BIM场地开挖、廊道设计、结构设计和BIM标准实施的方法。可推广应用于铁路其他专业开展BIM正向设计,为我院开展全专业BIM协同设计积累了宝贵的经验,为铁路BIM技术的可持续发展奠定了基础。

参考文献:

[1]何关培.BIM总论[M].北京:中国建筑工业出版社,2011.

[2]韩元利.论铁路BIM的认识误区与实施原则[J].铁道工程学报,2015(4):118-122.

[3]魏州泉.铁路行业BIM技术应用难点分析及对策建议[J].铁路技术创新,2015(3):14-16.

[4]戴林发宝.隧道工程BIM应用现状与存在的问题综述[J].铁道标准设计,2015(10):99-102,113.

[5]刘鹏.铁路工程设计BIM技术的差异化与解决方案[J].铁道工程学报,2014(2):23-26,102.

[6]刘彦明.基于Bentley平台的铁路桥梁BIM设计系统[J].铁路技术创新,2017(1):12-14.

[7]李俊松,董凤翔,张毅,等.基于达索平台的铁路隧道工程全生命周期BIM技术应用探讨[J].铁路技术创新,2014(2):53-56

[8]曹尚,李昂.GRAPHISOFT BIM协同平台及铁路应用探索[J].铁路技术创新,2016(6):38-42.

[9]清华大学BIM课题组.设计企业BIM实施标准指南[M].北京:中国建筑工业出版社,2013.

[10] 韩秀辉,袁峰,罗世辉,等.BIM在铁路设计中的应用探讨[J].铁道标准设计,2016(8):17-20.

[11] 周福军.铁路工程地质BIM技术与应用研究[J].铁路技术创新,2017(1):51-54.

[12] 徐博.清凉山隧道BIM技术应用研究[J].铁路技术创新,2015(3):90-93.

[13] 李丽,马婷婷,袁竹.BIM技术在铁路隧道设计中的应用[J].铁路技术创新,2014(5):45-28.

[14] 中国铁路BIM联盟.铁路工程实体结构分解指南1.0[S].北京:中国铁路BIM联盟,2015.

[15] 中国铁路BIM联盟.铁路工程信息模型分类和编码标准1.0[S].北京:中国铁路BIM联盟,2015.

[16] 中国铁路BIM联盟.铁路工程信息模型数据存储标准1.0[S].北京:中国铁路BIM联盟,2016.

[17] 段熙宾.大型铁路工程BIM设计的探索及实现[J].铁道标准设计,2015(7):124-127.

[18] 逯宗田.铁路设计应用BIM的思考[J].铁道标准设计,2013(6):140-143.

[19] 王浩.BIM技术在铁路工程设计应用中的现状及前景分析[J].工程建设与设计,2015(12):94-96.