宝鸡地区1950~2015年冰雹灾害时空分布特征

2018-04-16刘璨然

宁 忱,陈 浩,刘璨然

(宝鸡文理学院 地理与环境学院,陕西 宝鸡 721013)

近100年来,全球变暖背景下的极端天气和气候灾害呈现明显上升趋势[1-2]。陕西省宝鸡地区以黄土台塬、渭河平原和山地等地理单元为主,呈现东、西部隆起,中部的盆地和平原向南方延伸的喇叭状特点,这种特殊的喇叭状地形使得来自六盘山地区的强对流天气易于在宝鸡地区北部和中部形成冰雹天气[3],南部的秦岭山地则多发强对流天气形成的降雹,因此,冰雹是宝鸡地区主要气象灾害之一。冰雹作为一种持续时间短、突发性和破坏性较强的气象灾害[4-5],多发于小麦、玉米和烤烟等农作物生长的关键时期,可造成严重的农作物减产甚至绝收[6-7]。根据记录,2015年至2016年的强降雹造成的宝鸡地区农业经济损失在2000万元以上。因此,研究宝鸡地区的冰雹灾害发生发展规律和分布特征对该地区的防灾减灾工作具有重要意义。

目前,对于冰雹灾害的研究工作主要集中在冰雹的短时预报[8-11]、冰雹形成的物理过程模拟[12-14]、冰雹灾害风险区划和评估[15-16]以及冰雹灾害的时空分布等方面[17-18]。在对冰雹发生发展的物理机制的模拟还不够准确的情况下,基于统计分析的区域冰雹灾害时空分布研究,对冰雹灾害的风险区划和防灾减灾的科学部署具有重要指导意义。万红莲等[19]利用历史资料分析了陕西地区1368~2013年的冰雹灾害时空分布特征。刘引鸽等[7]研究了渭北地区的冰雹分布特征及防灾对策。这些研究是基于历史和文献的冰雹灾害记录对区域内冰雹活动的特征和规律进行研究,缺乏基于观测站的降雹记录的数据支持,也没有考虑近年来地区防雹能力提升对冰雹发生和灾害的影响。

本文结合宝鸡地区各级观测点长期以来的冰雹观测记录以及民政部门的冰雹灾害记录,基于灾损指数对冰雹灾害强度进行了等级划分,以县区为单位对宝鸡地区的冰雹活动的分布、趋势、强度、周期和致灾情况进行了分析,旨在为科学地展开冰雹防灾减灾工作提供科学依据。

1 研究区概况和数据来源

1.1 研究区概况

宝鸡地处东经106°18′~108°03′,北纬33°35′~35°06′。以北部黄土台塬、中部渭河平原和南部秦岭山地为主要地理单元,海拔381~3772 m;宝鸡属于温带半湿润季风气候,年日照时数1860~2250 h,年平均气温13 ℃左右;年降水量710~1000 mm,7、8、9月这3个月的降水占全年降水的50%左右,是关中降水量最多的地区[20-21]。宝鸡的地形呈东、西部隆起,中部的盆地和平原向南方延伸的喇叭状特点(图1),区域总耕地面积达38万hm2,是陕西省重要的粮油和农副产品基地,盛产小麦、玉米、油料、蔬菜等农作物产品。

图1 宝鸡地区地形图

1.2 数据来源

本文数据主要来源于宝鸡地区1950~2015年各县区气象局记录的冰雹记录,以及宝鸡市统计年鉴和《中国气象灾害大典》(陕西卷)[22]对冰雹灾害的时间、地点及损失情况的记录。雹日定义为:当某县(区)在某日观测到一次或一次以上冰雹天气现象时,不论其时间长短都定义该测站在该日为一个雹日。有受灾情况记录时则定义该次降雹为成灾降雹事件。

2 研究方法

2.1 冰雹灾害强度

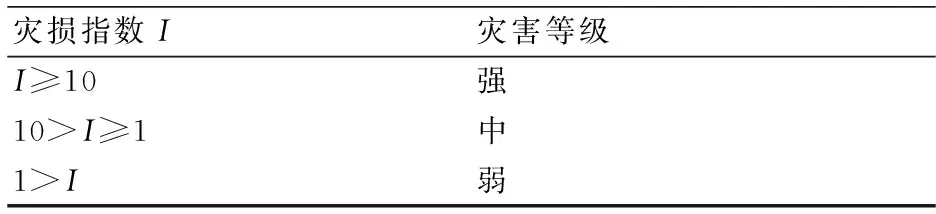

冰雹灾害强度由降雹时间、降雹范围、雹径大小、单位面积降雹密度和农作物种植面积等多个因素综合决定,本文以单次灾损与当年农业总产值的比值作为灾损指数,以灾损指数间接反映冰雹灾害强度[23]。

I=(E/T)×1000

式中,I表示灾损指数,E表示单次受灾经济损失,T表示宝鸡地区内当年农业生产总值。

根据灾损指数I可以把冰雹灾害的强度划分为3个等级(表1)。

表1 冰雹灾害等级划分标准

2.2 冰雹灾害周期

通过对宝鸡地区的冰雹灾害数据的统计与整理,利用MATLAB软件对宝鸡地区冰雹灾害的时间序列变换进行小波分析。利用小波实部图中高低中心的交替变化确定时间序列的周期,其中正中心表示增长的趋势,负中心表示存在降低的趋势,一组相邻的正负中心表示一个周期[24]。

2.3 冰雹灾害的时空分布

统计宝鸡地区年际、年内以及日内冰雹灾害的发生频次,统计各县区冰雹灾害的发生频次,通过ArcGIS软件对宝鸡地区的冰雹灾害的灾情分布情况绘制空间分布图,讨论分析宝鸡地区的冰雹灾害的时空分布特征及时空分布的成因。

2.4 冰雹路径

宝鸡地区的冰雹灾害主要因为六盘山地区的云团自西向东移动,为宝鸡地区北部和中部带来强对流天气,导致降雹事件的发生[7]。根据宝鸡地区各县区的降雹记录,整理出历年来发生冰雹的主要乡镇,参考主要冰雹灾害发生时的多普勒雷达天气图,可以得出宝鸡地区的主要的雹云移动路径,即冰雹发生路径,可为防雹炮点的设置提供科学依据。

3 结果与分析

3.1 宝鸡地区的冰雹灾害的时间分布特征

3.1.1宝鸡地区冰雹灾害的年际分布据对宝鸡市1950~2015年冰雹事件统计资料的分析,共出现降雹日546次,年均降雹8.4 d。图2a为1950~2015年宝鸡市降雹日数的逐年变化,从图中可以看出宝鸡地区降雹次数年变化呈双峰结构,两个峰值分别出现在1970年代末和2000年左右,其中1970年代末为最高峰,这一时期内出现了连续单年最高值23 d(1977~1978年)。1990年代后降雹日数虽有起伏但明显呈下降趋势,李照荣等[25]指出,我国西北5省1991年后不断提高人工防雹作业水平,降雹日数有了明显下降。例如,宝鸡的冰雹高发区,即北部4县(陇县、千阳、麟游和凤翔)建设了大量炮点进行防雹作业,抑制了降雹事件。1990年代末期至2000年左右,宝鸡进入了降雹的另一个高发期。21世纪以后降雹日数再次呈明显减少趋势,这与宝鸡地区全面开展冰雹灾害的专项治理,防雹能力有了显著提升有关。然而,自2010年开始,降雹事件重新呈现波动式上升趋势,2015~2017年的降雹频次均达到了历史的高峰(表2)。根据调查,当地冰雹发生的范围、强度和持续时间均呈增加趋势,说明冰雹的自然发生率在近年来显著提高,对地区防雹能力构成挑战。

表2 1950~2015年宝鸡地区冰雹灾害强度分布

由图2 b可知,1950~1970年,宝鸡地区降雹较少且农业水平低,故无严重冰雹灾害损失。1970~1980年期间,农业规模较低,故单次降雹也很难造成较大的经济损失。1990年代后冰雹灾害明显增多,其中1999年冰雹灾害最多,共出现3次弱等冰雹灾害和3次中等冰雹灾害。这与当时农业规模扩大,烟草等产值较高的经济作物被广泛种植有关。2007年以后,虽然农作物产值仍在增加,但冰雹灾害显著减少且强冰雹灾害再无出现,这与人工防雹措施的推广有关,其中单次受灾最为严重的是1993年6月23日发生在千阳县的强冰雹灾害,灾损指数为21.43。

图2 1950~2015年宝鸡地区冰雹灾害的年变化

3.1.2宝鸡地区冰雹灾害年内分布表3为宝鸡地区1950~2015年冰雹灾害的月变化特征,冰雹天气出现在每年的3~10月。有记录的最早降雹出现在3月2日,最晚出现在10月19日。月均降雹1.0 d,3月和10月最低为0.076 d,6月最高为2.2 d,5~8月均超过了平均降雹天数。从成灾情况来看,4~10月有冰雹灾害出现。月均累计受灾面积7.4万hm2。其中10月份累计受灾面积最少,约2300 hm2;7月份累计受灾面积最多,约16万hm2。5~7月正值小麦、玉米等主要农作物生长的关键时期,故受灾情况最为严重,累计受灾面积占到全年累计受灾面积的81.59%。

3.1.3宝鸡地区冰雹灾害日内分布根据有降雹时间的123次降雹记录统计出宝鸡地区冰雹天气时间分布情况(图3),其中13:00~20:00降雹占到降雹总数的92.7%。17:00为宝鸡地区日降雹的高发期,降雹27次,占降雹总数的22%。这与午后地表升温向大气放出长波辐射,易于形成强对流天气有关。受灾面积的峰值也在17:00左右,占总受灾面积的50.6%;15:00~18:00则占总受灾面积的80.8%,为主要冰雹灾害发生期。

表3 1950~2015年宝鸡地区冰雹灾害的月变化

图3 1950~2015宝鸡地区冰雹灾害日内分布

3.1.4宝鸡地区冰雹灾害的周期利用Matlab的小波分析法对宝鸡地区1950~2015年的冰雹降雹频次进行分析,得到小波实部图4a。图4a显示宝鸡地区

的冰雹灾害大致存在3个周期,分别是10、20、28 a。对数据的小波方差进行分析,得到图4b。图4b显示28 a为主周期,震荡最为强烈;其次为20 a,最后为10 a。许多研究显示太阳黑子的活动周期与极端灾害天气的发生有密切关系,张秀伟[26]认为延安地区明清时期冰雹活动周期受到太阳黑子活动周期影响;窦睿音等[27]指出太阳黑子活动周期与关中地区的旱涝灾情相关性显著。乐贵明等[28]利用小波变化分析出1749年以来太阳黑子最强活动周期为9.29~11.43 a。宝鸡地区的冰雹事件作为强对流天气,其3个活动周期均为太阳最强黑子活动周期的倍数,说明太阳黑子活动可能是宝鸡地区冰雹事件周期性发生的重要因素。

图4 1950~2015年宝鸡地区冰雹灾害小波分析

3.2 宝鸡地区的冰雹灾害频次的空间分布特征

根据宝鸡地区地形地貌和气候条件的差异可以将其分为3个部分:(1)北部山区,包括陇县、千阳县、凤翔县和麟游县;(2)中部渭河平原区,包括陈仓区、渭滨区、金台区、岐山县和扶风县;(3)南部秦岭山区,包括凤县、太白县和眉县。由于3种地貌类型的不同,冰雹天气在宝鸡地区的发生也存在着明显的空间差异。

由图5可知,宝鸡地区冰雹灾害整体分布呈北多南少和西多东少的特点。北部山区为宝鸡地区冰雹天气的多发区,占到了全市冰雹天气的87.4%,冰雹灾害次数和冰雹灾害受灾面积分别占到了全市的75.2%和78.9%。其中陇县为全市冰雹灾害最为严重的区县,降雹次数占到了全市降雹次数的67.5%,成灾次数和受灾面积分别占到了全市的46.5%和45.3%。中部渭河平原区的降雹次数占全市的8.5%,受灾次数和受灾面积分别占全市的14.4%和12.9%;其中渭滨、金台两区在1950~2015年没有受到冰雹灾害的威胁,只有陈仓区、岐山县和扶风县有冰雹灾害的记录。南部秦岭山区降雹次数占全市总降雹次数的4.0%,受灾次数和受灾面积分别占到全市的10.4%和8.2%。南部山区远离宝鸡地区的主要冰雹路径,区内冰雹主要为本地的强对流天气产生,其发生率和致灾面积最小。

从表4中可以看出,造成严重经济损失的中等及以上强度冰雹事件基本都发生在北部山区,北部山区也是弱强度冰雹事件的主要发生区域,共计33次,远高于南部的2次和中部的3次。下面分别对3个区域冰雹灾害的特点进行分析。

图5 1950~2015年宝鸡地区冰雹的空间分布情况表4 宝鸡地区冰雹灾害强度空间分布

冰雹强度北部中部南部强300中1900弱3332

3.2.1北部山区冰雹灾害的空间分布资料显示,陇县位于甘肃平凉六盘山地区强对流云团向宝鸡地区移动的路径上,由于其特殊的河谷盆地地形产生的抬升机制,导致对流加剧,且狭窄的地形不利于对流云的扩散,加剧了冰雹形成和发展的可能。因此,陇县为宝鸡市冰雹灾害的高发区。由于强对流云团主要沿河谷向东南方向移动。因此,该区内部冰雹灾害整体分布北部多于南部,西部多于东部。

从表5可以看出,陇县地区的降雹比高于成灾比,这是由于强度较低的冰雹云易在陇县境内发生降雹,且不构成冰雹灾害,而强度较大的冰雹云移动到其他县域内的可能性较高,也因此较容易发生灾害。从冰雹灾害次均受灾面积来看,区域内部差距不大,平均每次受灾面积约为2600 hm2;千阳县次均受灾面积最大,为3170 hm2;陇县次均受灾面积最少,为2368 hm2。

3.2.2中部渭河平原区冰雹灾害的空间分布中部渭河平原区(5区县)位于宝鸡市中部渭河两岸,地势较为平坦。这种地形不利于强对流天气的产生,有利于冰雹云团的扩散,在一定程度上降低了降雹次数。区域内的渭滨、金台两区内,农业耕地面积较少,且多为零星耕地,因此几乎没有雹灾农业损失;其余3县区成灾情况相近(表6)。中部渭河平原地区整体受冰雹灾害影响较小,但降雹事件的成灾比例较高,主要原因是移动到中部的冰雹云强度普遍较大,所以对农业生产的影响也较大。区域内次均受灾面积以扶风县为最高,达3010 hm2,主要原因是该县土地利用率高达88.9%,耕地面积达5万hm2,是宝鸡地区的农业大县,密集的耕地造成了较大的受灾规模。

表5 北部山区(4县)冰雹统计情况

表6 中部渭河平原区[5县(区)]冰雹统计情况

3.2.3南部秦岭山区冰雹灾害的空间分布南部秦岭山区(3县)位于宝鸡市南部,秦岭山脉的北部。本区域冰雹天气的产生主要由自生性强对流天气引起。由于没有和北部山区相似的河谷通道,故冰雹云移动较少,降雹多发生在山区,难以观测,所以该区域观测到的基本都是有记录的冰雹灾害。眉县北部地处渭河平原区,南部则属秦岭山区,其北部平原区是宝鸡地区主要的特色水果产地,集约化程度较高,故次均受灾面积远高于区域内其他县(表7)。

表7 南部秦岭山区(三县)冰雹统计情况

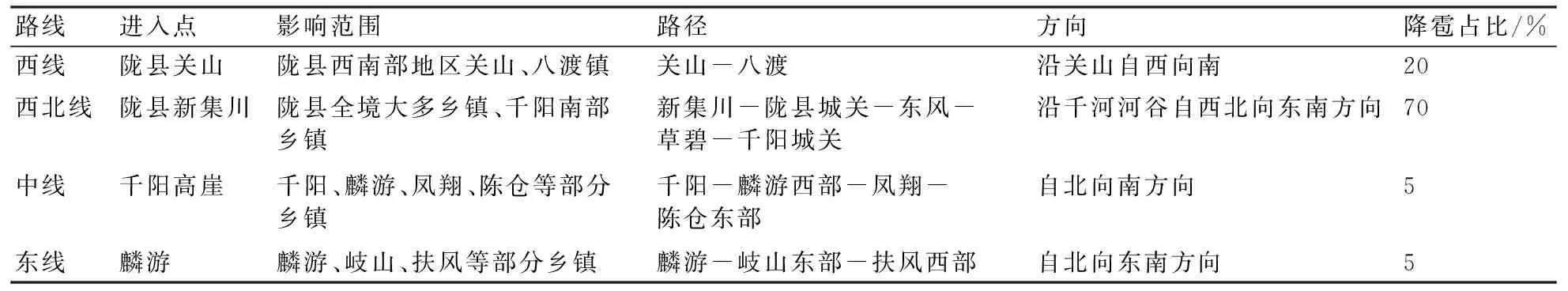

3.3 降雹路径

根据宝鸡地区冰雹活动规律统计分析绘制图6。由图6可知,宝鸡地区冰雹移动路径大致可以分两类。一类是由陇县进入宝鸡地区的冰雹路径,分别是西线和西北线。西线由陇县进入向南沿关山地区移动,一般影响关山等部分乡镇,这一路约占到了宝鸡地区降雹总数的20%。西北线由陇县进入,沿河谷盆地向东南移动,进入千阳,这条线路是宝鸡地区最主要的降雹线路,占全市降雹的70%左右,大部分严重冰雹灾害也出现在该线上。另一类是由其他

县进入宝鸡地区的冰雹路径,其中中线由千阳县进入宝鸡市,途经麟游、凤翔、陈仓区县的部分乡镇。东线一般由麟游县进入,途经岐山和扶风县部分乡镇,这一类降雹路径约占该地区总降雹的10%(表8)。

图6 宝鸡地区冰雹灾害的移动路径表8 宝鸡地区冰雹灾害路线分析

路线进入点影响范围路径方向降雹占比/%西线陇县关山陇县西南部地区关山、八渡镇关山-八渡沿关山自西向南20西北线陇县新集川陇县全境大多乡镇、千阳南部乡镇新集川-陇县城关-东风-草碧-千阳城关沿千河河谷自西北向东南方向70中线千阳高崖千阳、麟游、凤翔、陈仓等部分乡镇千阳-麟游西部-凤翔-陈仓东部自北向南方向5东线麟游麟游、岐山、扶风等部分乡镇麟游-岐山东部-扶风西部自北向东南方向5

4 结论

宝鸡地区1950~2015年冰雹活动总体呈上升趋势,年均降雹8.4 d。1977~1978年降雹事件达到峰值,之后呈波动下降趋势。2010年后冰雹活动又开始波动增加。1985年后宝鸡地区灾害性冰雹天气开始增多,且中等以上强度的冰雹灾害集中出现。2000年以后,经有效治理,灾害性冰雹天气减少且高强度冰雹灾害几乎消失。这与冰雹活动规律基本一致,稍有延后。

冰雹活动的周期为10、20、28 a,其中28 a为主周期;冰雹活动周期与太阳黑子周期倍数基本一致,表明冰雹活动周期与太阳活动周期存在一定关系。

宝鸡地区冰雹年内分布在3~10月,其中灾害性冰雹天气集中在5~7月。夏季强对流天气的背景增加了冰雹云形成的条件,高温也有利于水汽的输送。在1 d中宝鸡地区冰雹活动主要集中在午后到傍晚,14:00~18:00是地表温度最高且向大气输送长波辐射最多的时候,这样的动力条件有利于冰雹云的形成和发展。

渭北地区是冰雹活动最为频繁的地区,特别是陇县,这主要是由于独特的地理条件形成的,千河河谷的山地地形抬升水汽向上移动,增强了冰雹的凝结。渭河中部平原没有形成冰雹的有利环境,多数冰雹均来自北部山区的雹云移动过来造成的降雹。南部秦岭山区有复杂的地形,但缺少形成冰雹云的低涡,所以偶尔会有冰雹形成。

参考文献:

[1] 秦大河,孙鸿烈,孙枢,等.2005~2020中国气象事业发展战略[J].地球科学进展,2005,20(3):268-273.

[2] 戴小苏,高云.关注气候变化,倡导可持续发展[J].地球科学进展,2004,19(5):872.

[3] 吴孝祥.江苏省主要气象灾害概况及其时空分布[J].气象科学,1996,16(3):291-297.

[4] 王静爱,史培军,刘颖慧,等.中国1990~1996年冰雹灾害及其时空动态分析[J].自然灾害学报,1999,8(3):46-52.

[5] 何太蓉,嵇涛,杨华.重庆市110年来冰雹灾害的时空分布特征[J].重庆师范大学学报:自然科学版,2013,30(2):22-25.

[6] 范宝俊.灾害管理文库: 第三卷[M].北京:当代中国出版社,1999:8.

[7] 刘引鸽,韩景卫.宝鸡渭北冰雹地理分布及减灾对策[J].灾害学,2006,21(2):46-49.

[8] 李德俊,唐仁茂,熊守全,等.强冰雹和短时强降水天气雷达特征及临近预警[J].气象,2011,34(7):474-480.

[9] 周斌,阳令,戴泽军,等.一次强风暴过程的雷达回波特征分析[J].安徽农业科学,2011,39(34):21297-21299.

[10] 李金辉,樊鹏.冰雹云提前识别及预警的研究[C]//陕西省气象学会2006年学术交流会.2006:420-425.

[11] 樊鹏,肖辉.雷达识别渭北地区冰雹云技术研究[J].气象,2005,31(7):16-19.

[12] 许新田,王楠,刘瑞芳,等.2006年陕西两次强对流冰雹天气过程的对比分析[J].高原气象,2010,29(2):447-460.

[13] 宋晓辉,柴东红,蔡守新,等.冰雹天气过程的综合分析[J].气象科技,2007,35(3):330-334.

[14] 刘引鸽.下垫面对冰雹的影响机理[J].宝鸡文理学院学报:自然科学版,2000,20(4):295-297.

[15] 刘彩红,王黎俊,王振宇,等.基于灾损评估的青海高原冰雹灾害风险区划[J].冰川冻土,2012,34(6):1409-1415.

[16] 李丽华,陈洪武,毛炜峄,等.基于GIS的阿克苏地区冰雹灾害风险区划及评价[J].干旱区研究,2010,27(2):224-229.

[17] 刘晓梅,李晶,戴萍,等.1951~2008年辽宁冰雹的时空分布特征[J].气象与环境学报,2009,25(5):24-26.

[18] 高晓梅,王令军,王世杰,等.1952~2012 年潍坊地区冰雹时空分布特征[J].气象与环境学报,2016,32(3):77-82.

[19] 万红莲,宋海龙,朱婵婵,等.陕西地区1368~2013 年冰雹灾害时空分布特征研究[J].干旱区资源与环境,2017,31(2):123-127.

[20] 万红莲.全球气候变化下宝鸡地区的响应[J].干旱区资源与环境,2009,23(8):66-70.

[21] 赵阿玲.刘引鸽,雷晶,等.关中地区气象灾害分析评价[J].江西农业学报,2017,29(5):112-116.

[22] 温克刚,翟佑安.中国气象灾害大典(陕西卷) [M].北京:气象出版社,2005:89-111.

[23] 章国材.自然灾害风险评估与区划原理和方法[M].北京:气象出版社,2014:60.

[24] 魏凤英.现代气候统计诊断与预测技术[M].北京:气象出版社,2007:99-104.

[25] 李照荣,丁瑞津,董安祥,等.西北地区冰雹分布特征[J].气象科技,2005,33(2):160-162.

[26] 张秀伟.延安地区明清时期洪涝灾害与冰雹灾害研究[D].西安:陕西师范大学,2015:42-44.

[27] 窦睿音,延军平.关中平原太阳黑子活动周期与旱涝灾害的相关性分析[J].干旱区资源与环境,2013,27(8):76-82.

[28] 乐贵明,王家龙.太阳黑子相对数最强周期的小波分析[J].地球物理学报,2004,47(5):743-746.