观赏石主题表达之路的困惑与展望

2018-04-10柳忠武byLiuZhongwu

文/柳忠武 by Liu Zhongwu

近两年来,尽管石市的冬天还未过去,但是观赏石文化的发展却并没有止步,反而在寒冬里萌发着生机和活力。赏石界的践行者们通过对观赏石原石的自然条件的比照、研究,在实践中探索观赏石艺术创作的相关规律,在局限于尊重原石物理条件不变的前提下,创作赏石作品,表达思想,渲染情感,探索现代赏石艺术创作的方法论和赏石观。理论家们从观赏石是一门发现的艺术到主题表达艺术的理念的突破,把观赏石赏玩的本质内涵揭示得非常深刻。观赏石与其他艺术形态最大的区别就是在其自然原生物理状态不可改变的条件下创作出形式多样、内涵丰富的赏石艺术品。

我国著名的美学大师王朝闻在其所著的《石道因缘》里提出“奇石有艺术性,奇石不是艺术品”的观点。“奇石的艺术性”问题,曾经引发石界的一场世纪大讨论。2005年,《石道》杂志策划的“首届华夏雅石艺术论坛”在天津宝成园拉开帷幕。这场汇聚了各界精英新锐观点的交锋的大讨论最终以“奇石可以成为艺术品”达成共识。2006年,《石道》杂志推出梁志伟《奇石艺术品化将成为潮流》、岳恩荣《雅石组合创作体会》、余秘林《奇石是艺术品》等系列文章,并长期推出观赏石艺术创作实例探讨。之后十多年,尤其是近三四年来,《宝藏》杂志着力于赏石传统文化的梳理,艺术赏石内涵与形式的研究和探讨,赏石艺术流派的宣传,优秀赏石艺术家和优秀赏石作品的介绍等,进一步沿着“奇石可以成为艺术品”的方向与石友们一起努力探索通过“创作”到“赋予情感内涵、形式美感”走向艺术品化的道路。

早在2003年,《石道》报上由陆舜冬赋文鉴评的上海市赏石家赵德奇创作的小品组合作品《战争与和平》所表达的主题就在石界引起过广泛反响。海派赏石艺术引领石界走向艺术品之路的探索与实践得到人们的认可和肯定,小品组合主题表达逐渐在全国蔚然成风。2016年,著名赏石理论家俞莹发表《小品组合:当代赏石的突破与创新》,直抒:“小品组合叩开了艺术之门”。2017年9月,著名赏石家张卫发表《奇石艺术品是赏石艺术最终的成果体现》,再次为石界指明观赏石艺术品化的方向。而观赏石主题表达之路也开启了观赏石通向艺术品的桥梁。然而,观赏石文化发展之路依然坎坷、漫长,一些问题有必要作进一步剖析:

首先,对观赏石主题表达中“人”所起到的作用的本质还存在认识上的差异。有人把小品组合仅仅看作是人对所“发现”之石的“展示”(独石)或“演示”(组合),而不是“创作”,最多是“创新”,他们否定人在“组合”过程中的主观能动的创造作用。而笔者认为,小品组合的主题表达对象虽然是自然之石,但创作者从所“发现”的石与石之间的关系中挖掘出所要表达的精神文化内涵,使石头成为人创作表达主题的载体、文化解读的载体、精神诉求的载体,而意境、场景、内涵的构思是作者审美能力、形象思维能力以及情感融入的综合体现。很多时候,一些作品是主题构思和意境创设在前,而后才可不断扩大选材范围。这与艺术作品中艺术家的创造本质是殊途同归的,优秀的观赏石作品同样能对观赏者产生深刻的感染力。更何况“艺术品”的概念和表现形式随着理论的发展、实践的发展、社会意识形态的发展,也在不断的拓展、演化、创新。如西方造型艺术的发展结果就是用物质材料(如:颜料、绢布、纸张、石头、金属、气球、木竹等)通过塑造可视的静态形象来表现社会生活和艺术家情感的艺术形式。西方现代美术史上赫赫有名的美术家米切尔·杜桑就曾经创作过一个名为《泉》的作品(把小便器直接当作艺术品展览),它改变了人们对现代艺术的理解方式,在当时曾引起轩然大波,成为后现代艺术的发端。由此可见,观赏石(特别是小品组合)完全可以表达物质外的意境、情节、故事、情感,它完全具备艺术品构件的要素。

题名:【乡间夕照】 石种:大化石

题名:【鼻烟壶】石种:雨花石

其二,赏石界对观赏石可以成为艺术品的努力还没有形成合力。这可以从各地举办的石展中看出。全国展会一年有大小几百个。可是,相当多的展会在组织指导思想上都是集中在数量、质量与利益分配的矛盾中勉强而仓促登场,没有把观赏石的主题表达作为考量要素。参展石的文化品位总体不高。倒是山西太原2017年初的“无形斋、澹悦轩”石展让人耳目一新,主办方打破惯有的运作模式,入展的单品石也好,组合石也好,给人的视觉感官上的冲击力,乃至心灵上的冲击力都是极为震撼的,各个展位上的作品几乎都是主题表达的精品妙作。除此之外,各地不少展会也在试行“贯标”评奖,获奖作品除自然条件因素较好外,其命题、配座、韵意、传承等文化因素也得到综合考量,这应与《观赏石鉴评》国家标准不仅把小品组合项考虑在内,且明确了“自然要素”和“人文要素”有关吧?毕竟《观赏石鉴评》国家标准是指南,是纲领。随着观赏石主题创作时代的到来,《观赏石鉴评》与时俱进,顺势而为,由部颁标准升级为国家标准,并进行大幅修改,为观赏石“可以成为艺术品”发挥着权威指导作用。如果从现在开始,坚持几年,加大宣传力度,让大众不断了解石头通过创作成为艺术品的规律和效果,并支持、鼓励乃至奖励一批观赏石艺术品创作者,评选出若干件赏石界公认的“赏石艺术品”,推动它们步入主流艺术品殿堂,“赏石艺术品”将感染更多的人。

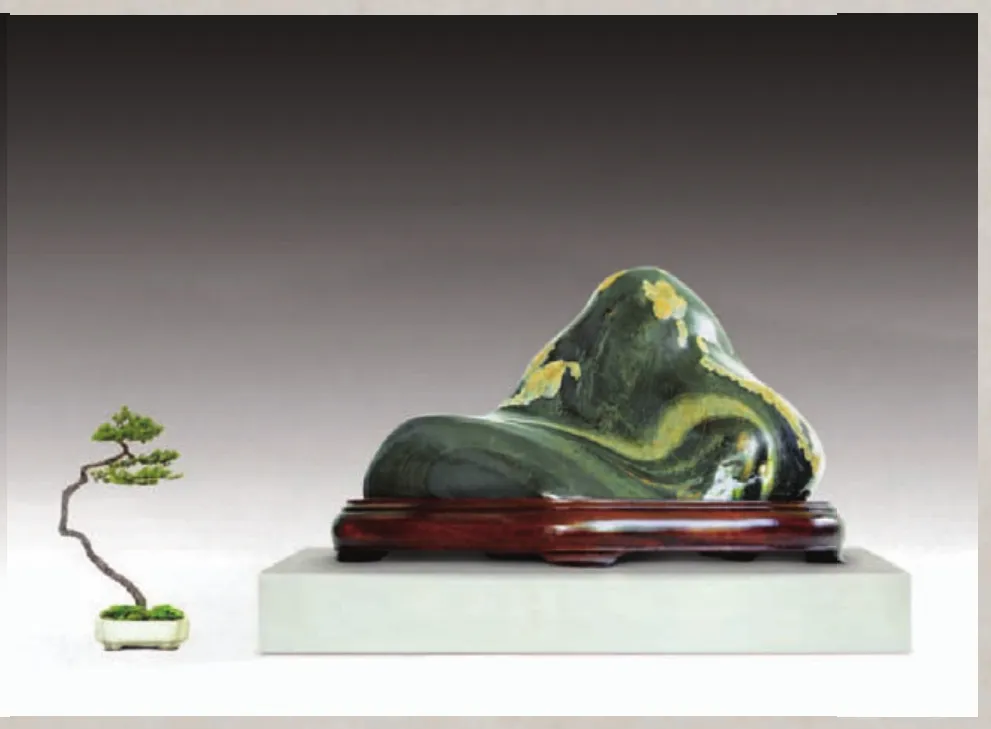

题名:【悠然南山】 石种:乌江石

题名:【雄姿】 石种:来宾石

其三,观赏石的商品化趋势影响了主题表达的健康发展。目前,石界过于强调观赏石的商品属性,而弱化其文化属性。舆论的关注点往往是爆炸新闻的“天价石”,因高价成交而出现的石界“名人”比比皆是。不可否认,观赏石的商品属性是收藏家青睐的重要因素,但其文化属性是几千年得以传承的必要条件,赏石艺术被列入国家级非物质文化遗产名录正是缘于它的文化属性。可是当下观赏石变成了披着文化外衣的商品,石人熙熙攘攘皆为利往。我们不反对交易,但我们反对这股风气把观赏石的主题表达浊化、扭曲。观赏石的美,只停留在“发现”阶段,而如何通过“表达”,去展现,去塑造,去弘扬赏石文化正能量,则变得可有可无,可要可不要了。急功近利让他们根本不想再花精力和心力去表达,去创作。这从一个侧面反映出赏石界仍缺乏一种文化自信:对赏石文化内涵一知半解,漠然置之;对赏石文化的发展前景信心不足;对赏石主题表达的意义和方向心存疑惑;更对赏石文化的理论自觉和实践自觉缺乏勇气和底气。这必须引起有关方面的重视。近两年来,《宝藏》杂志总共拨出200多个公益版面,设立“读书汇报”专栏,译注、摘录、解读历代经典赏石书籍,这不仅是对优秀传统文化的发掘和弘扬,也是落实于赏石活动中的一种文化自信与自觉。同时,笔者认为,我们还可以通过各地的众多展会进行引导和指导,以及以表彰和激励手段来逐步树立石界的文化正气,大力表彰在观赏石主题表达方面有突出贡献的赏石家,同时把石界“大鳄”们引导成赏石文化“大咖”,而他们的品牌效应将对石界风气的扭转起到事半功倍的效果。

观赏石主题表达是观赏石通向艺术品之路的一座桥梁,要靠石界同仁共同努力去探索。观赏石的表达就其艺术效果看,有不同层次:我们所熟知的题材《独钓》是表达,《三个和尚没水喝》是表达,《米芾拜石》等作品也是表达。这些题材不少石友都在尝试演绎,至于表达是否深刻,创作手法是否新颖而有创意,就有高下之别了。同样是戈壁石“鱼”,张卫老师在山西太原无形斋展示的那方题名为《幸福生活》的“鱼”就给人以强烈的艺术感染力。他用“石头+演绎”来表达人们对幸福生活的向往,那鱼边上特意放置的留有一点点茶冲线的小口杯和随意(创作起来可不随意)摆放的一双经年老筷子,提醒人们要体味出鱼香的味道,感悟出生活的幸福感。同样是表达,用心了,带着情感去创作,连题名都是别出心裁,不落俗套。我们说的表达不仅仅是一般演示性和说明性的表达。一件艺术品的产生不可能是简单的组合就成的,这也就提出一个严肃的问题:什么样的小品组合才算艺术品?

笔者认为,只有主题突出鲜明,立意别出心裁,表现手法富有创意,艺术效果震撼感人的作品才有可能成为观赏石艺术品。这类观赏石艺术品,严格来说还是“很少很少的”。然而虽然是“很少”,但却是我们必须坚持的方向!通过我们不断的创作实践历练,积累经验,加上知识的融会贯通,达到艺术品水平的作品相信会越来越多。这就是我们对观赏石主题表达的愿景的展望!