李天,为中国战机施“隐身术”

2018-04-01张丹丹

张丹丹

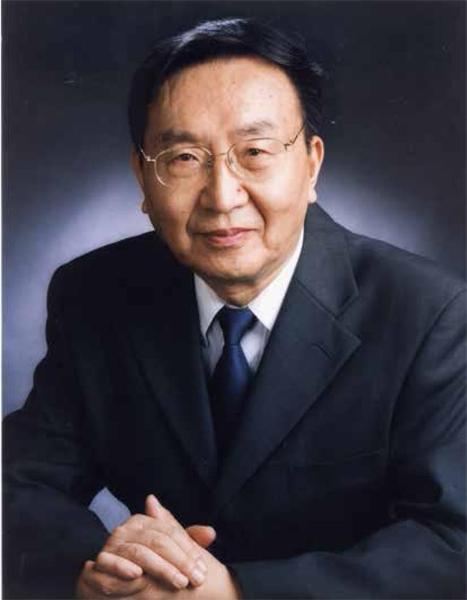

李天

4月24日,中国航空工业沈阳飞机设计研究所(以下简称沈阳所)里,一切如常。阳光撒在李天的办公室里,书柜最上端的一组战斗机金属模型反射着阳光,一身崭新的工作服还套着塑料袋摆在沙发上,两个没来得及拆的快递放在成堆的资料上。唯一不同的是,这些东西,不会再由李天启封。

即便是最资深的军事迷,也不知道中国战机的“隐身战衣”与这间办公室密不可分。在战斗机研制领域,人们遵循着“只做不说”的原则,严格守密。因此,破解战斗机隐身关键技术的科学家李天,也隐身无名。

今天上网搜索李天的名字,仅有的两页新闻都由4月11日的讣告延伸而来。那一天,这位为中国战斗机披上“隐身衣”的老人走了。习近平、李克强等党和国家领导人通过不同方式表达深切哀悼。

从1938年的抗战中走来,在2018年的复兴中离去,整整80年时光,“中国战机隐身技术之父”李天的一生,越是静默,越应当被铭记。

弥留之际,仍念叨着“曲线”“风洞”

李天生命的最后一个月,来了很多同事和学生。他们和李天的夫人王景翰约好时间,一个一个,轮流陪李天说说话。

年近八旬的李天两年前做了结肠癌手术,身体大不如前,随着并发的严重肾病,只能靠透析来支撑。他每天长时间昏睡,医生建议家人用聊天的方式帮助他保持清醒。“我和他唠家常,说不了几分钟他就想睡觉了;只有同事和学生来了,说起工作,说起试验,他就能听上几个小时都不瞌睡。”说这些的时候,王景翰拉着《环球人物》记者的手,就像李天拉着学生的手。

卢恩巍是李天收的最后一名研究生弟子,他始终记得老师眼中的那道光,“陪老师聊天的时候,一开始我说生活上的事,看得出来他是勉强打着精神听我说。后来我就说工作上碰到的难题,试了哪些方法解决,他眼中一下就有光了。”

李天和他参与设计改进的歼-11战斗机。

这位被病痛折磨了两年的科学家,最后记挂的仍然是战斗机研究。某型号战机总师赵霞几乎不忍回忆那个弥留时刻:“老师已经陷入重度昏迷了,有时能听到他喉咙里吃力地发出一些声音,细听才知道是‘曲线‘数据‘风洞……都是飞机气动力研究的事情,他腦子里只有这些。”

飞机的空气动力学,这是李天研究了一辈子的事情。要想协调战斗机的隐身性能和机动性能这对矛盾,只能跟气动力较劲,研究如何尽可能完美地放置飞机各个翼面。

对隐形战机的设计而言,隐身性能与气动布局的统一是世界性难题。美国从1982年开始研制既有隐身性能又能机动空战的F-22战斗机,直到2004年才装备部队;俄罗斯从上世纪90年代开始研究,直到2009年底才实现首飞。选择气动布局形式是一个不断试验、综合折中的过程。李天是这方面的专家,从1963年到沈阳所工作开始,他和气动力打了足足55年交道。

1963年,歼-8战机开始立项论证,这是我国自行研制的第一款高空高速战斗机。项目放在沈阳所,所里要求李天研究飞机气动特性计算方法。

这件事很难。李天曾经在一篇回忆最初工作岁月的文章中提到,“在国内,这是第一次设计超声速飞机,苏联专家提供的资料也没有,只能自己去收集国外资料,通过分析综合给出计算方法。”那时,查找国外资料谈何容易,李天能找到的多是照相机拍下来的黑白胶卷,需要在特制的显微阅读仪上阅读。全所只有3台这种阅读仪,集中放在一间暗室供使用。李天就在这间暗室里没日没夜地泡了一个多月,查阅近百篇资料、文献及技术报告,通过综合分析、公式推演、算例验证,终于建立起一套计算方法,为战斗机的气动布局设计提供了必要的手段。

歼-8从立项论证到首飞上天,仅用了6年,其性能与美国F-104、F-4相当,创造了我国航空史上的奇迹。李天在回忆文章里写道:“特别幸运的是参加了这次研制的全过程。”

一穷二白,也要研制中国的隐形战斗机

幸运的不只是李天,还有整个国产战斗机研制领域。

由歼-8开始,到歼-11、“鹘鹰”,李天经历了实践的千锤百炼——在夏如蒸笼、冬如冰窟的风洞实验室里,他一次试验画下几百张曲线图;在喷流模拟试验中,他既当工人又当试验员和分析员;在首飞前的气动力攻关中,他过家门而不入,每天只睡几个小时,修正数据,澄清问题……

凭着这股忘我的劲儿,到上世纪80年代时,李天已经是国内飞机气动力领域首屈一指的专家。气动力之于航空技术,好比水之于舟,是承载物。在战斗机研究领域,有一个说法:气动力有重大突破,才能推动飞机的更新换代。

当时,美国空军秘密研制出第一代隐形战斗机,几乎所向披靡,震撼了全世界的空军。“要夺取未来战争的胜利,必须掌握制空权”,成了各国共识。而要掌握制空权,必须提高飞机的生存能力,在空战中做到先敌发现、先敌击落,这就要求飞机具备良好的隐身性能。

隐形战机,军事领域的国之重器,就这样由李天开启了研究。1986年,航空工业部成立隐身技术研究课题组,李天任组长。

又是从一穷二白开始。

两院院士、“歼-8之父”顾诵芬对那段研究史很清楚。他在一本书中写道:“对于隐身技术,院校的教授们仅从电磁来考虑,没有与气动结合。李天同志一方面和他们深入探索隐身机理和改善方法,同时考虑如何在高性能战斗机上应用。他不仅在微波暗室里做隐身试验,也在风洞中做气动试验。”“在他的悉心钻研下创造出了隐身和气动优化融合的新方法,经过大量计算分析、模型微波暗室和高、低速风洞试验,得出了一个高隐身、高性能的创新飞机布局方案,获得了国防科技进步一等奖。另外,还编撰了一本《隐身飞机设计指南》,这些都为新一代飞机的研制打下了基础。”

这个基础,为我国的战斗机披上了“隐身战衣”,更为新一代战斗机提供了升级换代的技术支撑。随着隐形战机歼-20和“鹘鹰”的先后亮相,我国航空武器装备实力跃居全球前列。这其中,就凝聚了以李天为代表的航空科技工作者的智慧和努力。

不过,做出巨大贡献的李天仍然和其他战机研究人员一样隐身幕后。他的研究,即便在记者前去采访时,仍然处处属于机密内容,无法透露细节。但“机密”二字,反而凸显出这位老人之于国防的意义。

人如火把,照亮年轻一代航空人的前行路

那些翱翔蓝天的战斗机,是李天无论何时都割舍不下的航空报国梦。这梦想的种子,在作为老师的李天手中,传递给越来越年轻的新一代。

1970年,李天到辽宁省绥中县加碑岩乡插队。第二年,王景翰带着1岁多的儿子也来了。回忆起那段岁月,王景翰云淡风轻:“没有你们年轻人想象的那样苦,就是普通的农村生活,我们在那里教书。”熟悉李天的同事也都说,他从来没觉得那些年有多苦。

但王景翰眼中的普通,在夫妻二人的学生骆素娟看来仍然是艰苦的。骆素娟就是在加碑岩乡读的书,她记得老师插队时的居住环境:“房屋很简陋,窗户没有玻璃,只是在窗框外面糊了一层纸,这在我们东北的冬天太冷了;路很难走,羊肠小道,稍不留心就会崴脚。”

就在这个小山沟里,谁也想不到李天会培养出一名航空人。1974年,骆素娟被推荐到北京航空学院上大学,成了加碑岩乡第一届中学生中的佼佼者。她说:“李老师的人格魅力影响了我一生。”

被李天的人格魅力影响的又何止她一人。1982年来到沈阳所工作的赵霞,把李天视为一生的恩师。她还记得30多年前的小事,“李老师有他们那一辈人特有的习惯,上哪儿都带着笔记本做笔记,我那时候大学刚毕业,总是不太能理解这个习惯。”但很快她就理解了,在一次风洞试验中,试验表现不正常,大家查看状态、分析数据,好几天都找不到问题。直到李天突然想到在一次研讨会中也有人提到过这个现象,他马上翻出笔记,上面记录了详细的数据、原因分析、解决方案,试验这才顺利进行。后来,赵霞考了李天的研究生和博士生,始终专注于气动力领域,现在已是国内歼击机气动力领域的资深专家,获得过国家科技进步一等奖。

航空梦薪火相传,更年轻的一代人又聚集在了李天的门下。沈阳所团委副书记孙元昊记得,2014年暑假,清华大学航天航空学院的师弟师妹们来参观,遇到正好下班的李天。70多岁的老爷子乐呵呵地走到同学们中间,用自己的亲身经历鼓励他们坚持航空报国梦。人群中的刘锦通注意到一个细节,“李院士和我们合影时,特意把口袋里的工作证拿出来别在胸前,那个动作特别细致庄重。”毕业后,这名清华的年轻人也循着李天的脚步,来到沈阳所从事科研工作。

李天(右三)与研究人员在研究战机模型。(因涉密原因,此图片进行了技术处理)

卢恩巍比他们更幸运一些。2006年,他考上李天的研究生,能常和恩师一起讨论问题。李天对浩瀚如星的资料总能信手拈来,记忆力之好让卢恩巍这个比他小了48岁的年轻人极为叹服,“每次去老师那里,他都能从堆积如山的资料里迅速找出对应的那些,然后再列一张资料清单。”

如今已经很难细数李天的学生究竟有多少,他是中科院院士、几所重点航空大学的博士生导师,带出的博士后、博士、硕士就有几十人。一有时间,他还去给大学生开讲座,讲我国航空史,让年轻人心向蓝天。在沈阳所,对大多数人来说,他既是同事,更是老师。今天我们可以看到,李天的航空梦有如火把,照亮的,是赵霞等新一代航空人的前行方向。

少年立志,在清华园里追随偶像钱伟长

把时间的轴线拉得更长一点,能清楚地看到航空报国的种子是如何在李天心中生根发芽的。

1938年10月,吉林省吉林市的一个教师家庭里,老三呱呱坠地,正是李天——家里唯一的男孩。战火纷飞的年代,这个知识分子家庭依然有自己的傲气,让李天进了吉林市德二完小读书。这所学校的前身是毓文中学,老一辈革命家马骏、学者郭沫若等人曾在此执鞭任教;朝鲜已故领导人金日成也曾在这里读书。1951年,李天以第一名的成绩被保送到吉林省实验中学初中部,3年后以全校第二名的成绩考入高中部。1956年,国家号召“向科学进军”,钱学森、华罗庚、钱伟长等科学家成为中学生的偶像。

1957年,在钱学森的倡导下,清华大学成立工程力学研究班,钱伟长为首任班主任。这一年,19岁的青年李天参加高考,志向只有一个——清华的工程力学。他如愿以偿,成为当年全省考上清华大学的20人之一,与偶像钱伟长投身同一项事业。

进入大学后的李天,开始关注世界各国飞机的研制与发展,并把兴趣转向了流体力学和空气动力学。1958年,我國自行设计制成第一种飞机歼教-1。而此时,美国已装备了F-4、F-105,苏联装备了米格-21等先进战斗机。我国与美、苏在航空领域差距巨大,这激起了青年李天的斗志,他相信自己的使命就是要为航空事业的振兴而毕生奉献。

这一信念终生不改。无论是在一穷二白的艰苦岁月里,还是当选中国科学院院士、荣获航天航空“月桂奖”之终身奉献奖的荣耀时刻,李天都不忘初心。

他在总结工作经验时写过这样一段话:“没有外援、没有成熟的经验和设计资料,遇到这种情况,需要勇气和自信。勇气来自愿为我国航空事业贡献终生的理想和追求,自信来自相信自己的能力和具备刻苦钻研、勇于创新的精神。”

时间还是定格在了2018年的4月11日,李天没来得及看到第二天的南海阅兵画面,4架歼-15舰载机从航母上呼啸升空——我国航空舰载技术的预先研究,李天正是发起人之一。

李天1938年出生,吉林省吉林市人,中国科学院院士,是我国著名的飞机空气动力学专家、隐身专业领域的开创者、气动隐身一体化设计的奠基人、歼-8系列和歼-11飞机气动力专业总师、中国第四代战机背景项目课题负责人。2018年4月11日因病去世。