城市地下空间控规编制方法的讨论与思考

2018-03-30周佳星何序君杨翠琳

周佳星,何序君,杨翠琳

(南京大学城市规划设计研究院有限公司,江苏 南京 210093)

0 引言

我国一些特大城市大规模开发地下空间时间较早,在当时规划理论不足的情况下,地下空间开发缺乏理论性、科学性。早期开发过程中,规划人员缺少对后续开发的考虑,没有预留相应的地下空间用于衔接过渡,导致先后开发的地下空间之间连接不畅。部分盲目开发行为导致后期再开发难度大、成本高。

另外,由于早期地下空间开发大多是出于人防需求,管理部门以人防为主,缺少规划部门的参与,地面与地下开发缺乏有效衔接。

《中国城市地下空间规划编制导则》明确指出:“城市的中心、副中心、CBD、交通枢纽等重点规划建设地区,应当编制地下空间详细规划。”在我国现行的法定规划体系中,控制性详细规划是沟通从总规到修规和建设方案的重要过渡性环节,是规划实施管理的基础平台。

文章在搜集各地地下空间控规编制案例的基础上,结合地下空间控规的特殊性,尝试对地下空间控规的内容体系和技术方法进行粗浅总结。

1 城市地下空间控规的内容体系与表达形式

城市地下空间控规的主要功能是以基础性平台的方式控制和引导地下空间的具体开发建设来实施规划管理。因此,在内容体系与表达形式方面,与地面控规基本一致。

1.1 内容体系

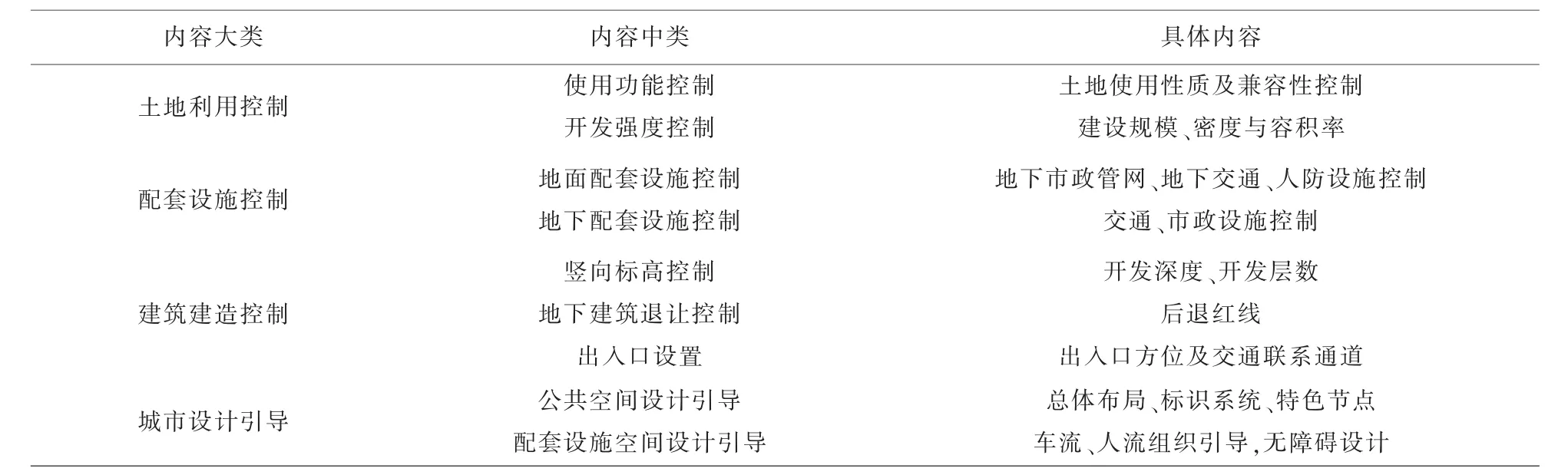

从城市地下空间开发利用的管控需求来看,控规的内容主要包括土地利用控制、配套设施控制、建筑建造控制和城市设计引导四个方面(表1)。

土地利用控制首先要明确各地块的地下空间使用功能,包括使用性质和使用兼容性。

配套设施是地下空间各类活动的基础,一方面要延续地面空间的设施配套需求,另一方面要在人防、市政、交通等方面满足地下空间开发利用的活动需求。

建筑建造主要通过竖向标高、开发深度、建筑退让、出入口及交通联系等要素指标控制来保障地下建筑的功能合理与布局安全。

城市设计引导一般不作为强制性内容,但在地下空间开发利用的过程中却发挥越来越大的作用。

表1 城市地下空间控规内容体系

1.2 表达形式

城市地下空间控规的表达形式基本和地面控规一致,主要包括图则、文本和综合说明报告。文本明确总体性的管控要求和引导策略,图则具体明确各个地块的控制要素和城市设计的引导意象。在内容深度上,文本和图则的表达既要能满足地块出让的条件,又要能有效指导修规的编制。综合说明报告一般作为附件,重点阐述规划设计过程中的主要观点及指标设定和方案设计思路。

2 规划思路与技术方法

与地面空间不同的是,地下空间面临着更加复杂的地质环境,开发利用不可逆,机会成本更高。因此城市地下空间控规的编制,需要综合运用地质工程技术方法、社会经济分析评价方法和基于美学与功能的理性空间设计方法。在规划思路上,主要包括三个环节:资源评价、需求研判、方案设计(图1)。

图1 城市地下空间控规编制技术思路

2.1 资源评价

资源评价是编制地下空间控规的重要基础。缺少科学合理的地下空间资源评价,可能会使地下空间开发选址存在偏差或错误,从而导致开发成本升高,开发和管理难度增大,严重时会埋下安全隐患,引发安全事故。地下空间资源评价首先要分别判读地质条件和建设现状,然后在两者基础上进行综合评价。

(1)地质条件

地质条件的评价模型一般涉及五个变量:地形地貌、工程地质、水文地质三项指标每种因素均可根据等级不同,进行难易程度不同的开发;环境地质和地震地质这两个属于否决性变量,只有这两者均不在最低等级才可进行开发。

(2)建设现状

建设现状评价主要是针对地面状况的分析判断。不同地面现状对地下空间开发影响深度不同,一般道路、广场、绿地、新增规划用地或规划备用地对地下空间开发限制较少,已建的地面建筑物对地下空间开发有一定限制,已进行地下空间开发的地区开展再开发的限制较大,控制保护区(文物保护区、军事区)的地下空间开发一般需要专题论证研究。此外,在一些地区城市地下空间控规编制过程中,也会纳入开发价值指标的评估。

(3)综合评估

在地质条件和建设现状评价的基础上,综合考虑两者之间的关系,确定地区地下空间的可开发程度,一般划分为三种区域:可进行大规模综合开发的适宜开发区域,需根据实际需求谨慎开发的一般开发区域,原则上不能进行开发的不适宜开发区域。

2.2 需求研判

需求研判主要包括功能研究和规模预测,是城市地下空间控规方案设计的最关键支撑。在需求研判的过程中,不能把地下空间作为一个单独的主体,而是需要将其放在整个地区立体空间和社会经济背景下研究,需要充分考虑地面与地下空间的功能联动、局部与整体的功能契合。

(1)功能判断

地下空间的使用功能主要有两个方向,一是人防、市政、交通等地下空间天生具备的刚性功能,这也是地下空间最早纳入开发领域的功能需求;二是以公共服务、商业服务为导向的弹性功能,这类功能是地面空间功能的延伸。

就刚性功能而言,必须从工程设计的角度满足基本需求,在规划控制上,预留充足的设施配套空间。按照平战结合的思路,人防工程在满足战时防空袭、避难的功能外,还应考虑和平时期的功能复合利用。可以不改变功能用途,用作地震应急避难等防灾、救灾场所,也可以改造成地下商场、地下生产车间、仓库、地下过街通道、地下停车场等。

市政功能基本表现为管线入地,包括综合管廊等新兴管线入地形式,需要在地下空间规划时先行研究以确定布局,预留线位。

城市大规模的地下空间开发往往源于强烈的交通需求。在进行具体交通设施的规划建设过程中,除关注该交通设施特有的需求外,还应关注不同导向的地下交通空间中使用者的感受。地下步行道、地铁为以人为导向,地下快速路、互通式立交、地下停车场为以车为导向,在考虑功能布局和方案设计时要有所区别。

弹性功能是地下空间开发的主要功能导向。出于经济效益考虑,有条件的地下空间往往都会聚集商业、公共服务设施,尤其是城市中心区。城市中心区的地下商业空间往往会与交通等其他功能复合,提高经济收益。新时期地下公共服务空间开发也不局限于传统商业,实验室、地下博物馆、观光隧道、体育馆和图书馆等其他公共服务设施,也可根据具体功能要求有选择地设在地下开发。

(2)规模预测

规模预测是地下空间控规编制的一大难点。当前比较通行的做法主要有类比法和分类预测法。类比法的思路较为简单,寻找到与规划地区情况较为相似的城市或地区,根据其已建成的地下空间规模,判断与地面空间建设强度的关系,以此类推形成本规划地区的地下空间建设规模。

分类预测法,根据地下空间需要承载的不同功能,结合城市人口规模预测,分类预测各功能需要的地下空间规模,再根据功能复合需求整合得到城市地下空间开发总规模。

实际地下空间控规的编制过程中,往往会使用多种预测方法,不同预测方法相互校核,可提高预测合理性和准确度。进行规模预测时,除考虑当前需求外,还要考虑城市可持续发展的需求,为日后发展留有余地。

2.3 方案设计

方案设计是基于功能理性和美学理念构思形成的空间规划引导,主要包含空间布局设计和实施引导管控两方面内容。

(1)空间布局设计

地下空间布局应充分尊重地面空间和现有地下空间建设现状,布局时首先考虑城市形态,尽量沿城市发展的轴线开发地下空间。要同时考虑城市日后整体发展变化,为后续地下空间开发预留用地,减少由于后续开发与现有开发不协调而带来的再开发成本。

在布局方法上,要注重功能耦合,协调不同功能之间的关系,合理安排不同功能用地。当前,各种城市功能之间并不孤立存在,为提高城市运作效率,往往需要通过功能耦合,把各种不同功能有机组织在同一空间下。具体规划布局中,不同功能往往对应不同深度。深度越浅的地下空间越具有开放性和可达性,具有相对较高的价值区位,比较适合公共服务和商业服务功能布局。相对较深的地下空间更适合布局市政、交通等刚性功能。

(2)实施引导管控

确保编制的控规对地下空间开发具有实际引导和管控作用,需要合理制定地下空间控规引导性指标和强制性指标。一方面要和需求预测相对应,对开发功能和开发规模有明确的指引和规定;另一方面,要能便于规划实施管理,在指标体系设置上与实际的开发管控需求相结合,统一纳入地面地下控规总库。

3 创新方向

3.1 注重新兴技术的运用

城市地下空间的开发与利用十分复杂,在控规编制的过程运用新兴技术,能够提高资源评估的准确性、提高空间布局的科学性和规划设计的前瞻合理性,更好地指导开发建设。在各地的城市地下空间控规编制的实践中,已经开始运用三维GIS、BIM等新兴技术辅助设计,起到良好效果。从已有的研究来看,GIS在地下空间开发中的应用仍以二维GIS为主,主要应用与资源评估中各指标要素的空间叠合分析,三维GIS技术主要应用于规划方案的模拟,BIM技术在地下空间开发中的模拟相对较少且主要应用于地下交通方面。

随着技术水平的进一步提高,大数据、VR等新兴技术未来将在城市地下空间控规编制过程中得到更广泛运用。但目前VR技术在地下空间开发的应用仍停留在理论阶段,尚未投入实际规划中使用。除可运用的新技术增多以外,GIS平台也在不断优化,二次开发自由度不断提高,在控规编制中,可把GIS平台与BIM、VR、大数据等其他新兴技术有机结合,增加其在地下空间开发过程中的使用效率,使规划能够更加科学合理地指导城市地下空间开发建设。

3.2 注重融入人本导向的设计理念

在地下空间开发利用的具体规划过程中,需从人的生理环境、心理环境两方面体现人本导向的设计理念,体现对心理需求的适应。生理环境设计需要关注地下空间的人体感知适宜性和卫生标准,使其内部环境质量接近或高于地面环境;心理环境一般与生理环境相互依存,但需要特别关注人的安全感和方向感,具体体现在出入口数量设置、诱导标志的数量设置等方面。对地下空间进行评价时,应包含内外部环境的安全性、对环境和消费人群的影响等人本导向指标。

3.3 注重生态化与可持续发展的目标导向

城市地下空间本质是一种稀缺的自然资源,开发过程中需要明确可持续发展的目标。不仅需要保护性开发,保证其长期社会经济价值,还要保持地下设施的长效性,避免地下空间资源浪费。同时,通过把影响城市景观的设施转移到地下,可以保护城市景观,增加绿化面积,提高城市品质,改善城市环境。

在地下空间控规编制前,可构建系统性的可持续发展比较模型,作为建设利用决策的重要依据。编制过程中需要体现地下空间开发动态性需求,以指导滚动开发,与城市社会经济发展相适应。

[1]郑怀德,李秋霞.从“专业管理”走向“综合管理”——新时期我国城市地下空间开发利用管理体制的思考[J].城市规划,2013(2):85-89.

[2]沈雷洪.城市地下空间控规体系与编制探讨[J].城市规划,2016(7):19-25.

[3]赵毅,黄富民.城市地下空间开发利用规划编制与管理研究——以江苏省为例[J].上海城市规划,2013(2):89-92.

[4]彭建,柳昆,郑付涛,等.基于AHP的地下空间开发利用适宜性评价 [J].地下空间与工程学报,2010(4):688-694.

[5]柳昆,彭建,彭芳乐.地下空间资源开发利用适宜性评价模型 [J].地下空间与工程学报,2011(2):219-231.

[6]潘丽珍,李传斌,祝文君.青岛市城市地下空间开发利用规划研究 [J].地下空间与工程学报,2006(S1):1093-1099.

[7]李健行,魏文术.城市重点地区地下空间综合利用规划探讨——以广州宏城广场周边地区为例[J].地下空间与工程学报,2012(6):461-466.

[8]冯艳君,曹轶.基于情景分析法的地下空间规模预测[J].地下空间与工程学报,2015(5):1094-1103.

[9]陈志龙,伏海艳.城市地下空间布局与形态探讨[J].地下空间与工程学报,2005(1):25-29+33.

[10]郑嘉轩,王超,孙银,等.城市地下空间规划关键性控制要素研究——以天津小白楼地区为例[J].地下空间与工程学报,2012(5):889-895.

[11]丛威青,潘懋,庄莉莉.三维GIS技术在城市地下空间规划中的应用分析 [J].工程勘察,2008(S1):289-294.

[12]苏小超,蔡浩,郭东军,等.BIM技术在城市地下空间开发中的应用[J].解放军理工大学学报(自然科学版),2014(3):219-224.